戦国時代の怪談話を、信長に関わった人物を中心にお話しました。

戦いの時代が終わり、平和な時代になると人々は刺激を求めて怖いお話や血生臭いお話を好んでするようになります。

そうすると、それらのお話をまとめようとする人物も現れ、そんな中にも近江に関わる不思議なお話が出てくるのです。

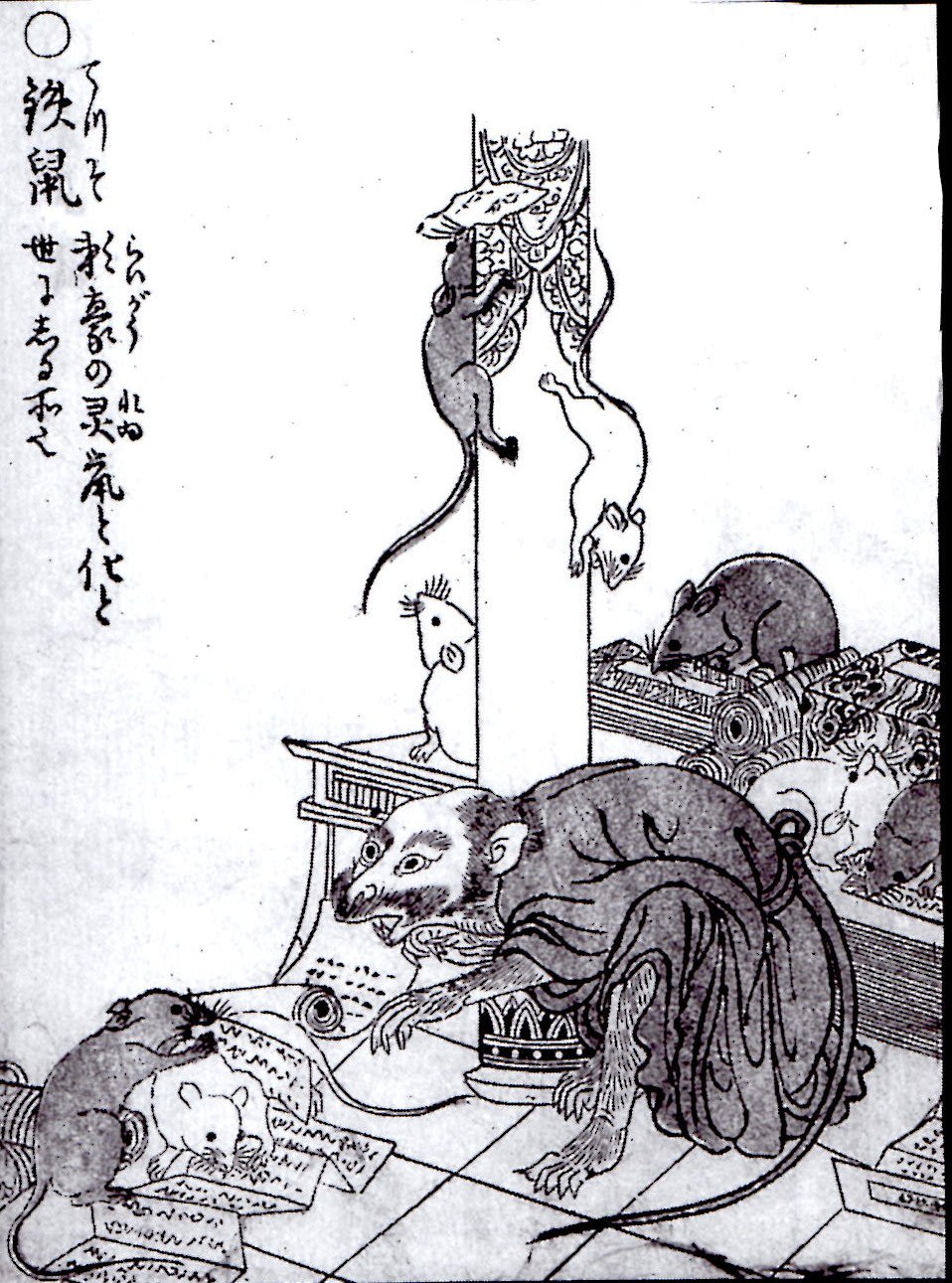

江戸時代後期、根岸鎮衛という、ちょっと奇妙な幕臣がいました。最終的には1000石の録を受ける者で、勘定奉行や江戸南町奉行も務めた有能な人物だったのです。そんな根岸の何が奇妙かと言いますと、珍しい話や奇妙な話が大好きで、30年間という長い時間をかけてこれらの話をさまざまな人々から聞き集め、随筆としてまとめたのです。この随筆集『耳袋』の中に、近江で起こった奇妙な話が紹介されています。

近江八幡で反物屋をしている松前屋の主であった市兵衛は、ある夜、急に尿意をもよおして下働きの若い女性を呼んで、手燭を持たせ厠へと向かったのです。そんな市兵衛の様子を隣で寝ていたおかみさんも黙って見送りました。

しかし、四半刻(30分)が過ぎても半刻(1時間)が過ぎても市兵衛が戻ってきません。主人といってもまだまだ若かった市兵衛でしたから、一緒に連れて行った下働きの女と浮気をしているのだろうと疑ったおかみさんは、怒りに身を震わしながら厠へと向かったのです。

厠の前には、先ほどの女が手燭を持ったまま立っていました。おかみさんは抑えきれない怒りを何とか沈めながら「旦那様はどこに行ったんだい?」と訊ねました。すると「まだ出てきておられません」との返事があったのです。

「まだと言っても、もうあれから半刻も過ぎているじゃないか」と、女を脇にどかせておかみさんが厠の扉を開けると、そこに市兵衛の姿はなかったのです。小さな厠ですので、おかみさんが開けている扉以外に出入口はありません。市兵衛をどこに隠したのか女を責めても知らないと言うばかり。こうして市兵衛は忽然と姿を消してしまったのでした。おかみさんは、市兵衛を探しましたが見つからず、仕方なく市兵衛が消えた日を命日にしたのです。そして女手では店を守れないので、親類の中から新しい夫を探して結婚し、店を守って行きました。

市兵衛が消えてからちょうど20年が過ぎた同じ日の夜、厠からドンドンと扉を叩く音が聞こえます。驚いたおかみさんは厠の前に行くと使用人たちも集まってきました。そして全員が揃っていたのです。

しかし扉は内側からドンドンと叩かれ、やがて「おーい、おーい、開けてくれ」との声が聞こえます。恐る恐る扉を開けると中から市兵衛が出てきました。

「やっと開いた、それにしても腹が減った何か食いたい」と言いますので、おかみさんは食事を準備させ、市兵衛に与えました。市兵衛が食事を終えると着ていた着物は急にボロボロになって崩れてしまったのです。

おかみさんが市兵衛に20年間どこに行ったのか訊ねても、20年間のことどころか、その前のことも覚えていません。20年前の姿のまま現れた市兵衛におかみさんも、後から入った夫もどうすることもできませんでした。こうして市兵衛はまじないを生業として松前屋に住んだそうです。

根岸はこの話を、直接市兵衛に会った人物から聞いたとして『耳袋』に残しています。そして「急に前夫が現れたら、おかみさんも後夫も困っただろう」としていますが、この先どうなったのかは記していないのです。

戦いの時代が終わり、平和な時代になると人々は刺激を求めて怖いお話や血生臭いお話を好んでするようになります。

そうすると、それらのお話をまとめようとする人物も現れ、そんな中にも近江に関わる不思議なお話が出てくるのです。

江戸時代後期、根岸鎮衛という、ちょっと奇妙な幕臣がいました。最終的には1000石の録を受ける者で、勘定奉行や江戸南町奉行も務めた有能な人物だったのです。そんな根岸の何が奇妙かと言いますと、珍しい話や奇妙な話が大好きで、30年間という長い時間をかけてこれらの話をさまざまな人々から聞き集め、随筆としてまとめたのです。この随筆集『耳袋』の中に、近江で起こった奇妙な話が紹介されています。

近江八幡で反物屋をしている松前屋の主であった市兵衛は、ある夜、急に尿意をもよおして下働きの若い女性を呼んで、手燭を持たせ厠へと向かったのです。そんな市兵衛の様子を隣で寝ていたおかみさんも黙って見送りました。

しかし、四半刻(30分)が過ぎても半刻(1時間)が過ぎても市兵衛が戻ってきません。主人といってもまだまだ若かった市兵衛でしたから、一緒に連れて行った下働きの女と浮気をしているのだろうと疑ったおかみさんは、怒りに身を震わしながら厠へと向かったのです。

厠の前には、先ほどの女が手燭を持ったまま立っていました。おかみさんは抑えきれない怒りを何とか沈めながら「旦那様はどこに行ったんだい?」と訊ねました。すると「まだ出てきておられません」との返事があったのです。

「まだと言っても、もうあれから半刻も過ぎているじゃないか」と、女を脇にどかせておかみさんが厠の扉を開けると、そこに市兵衛の姿はなかったのです。小さな厠ですので、おかみさんが開けている扉以外に出入口はありません。市兵衛をどこに隠したのか女を責めても知らないと言うばかり。こうして市兵衛は忽然と姿を消してしまったのでした。おかみさんは、市兵衛を探しましたが見つからず、仕方なく市兵衛が消えた日を命日にしたのです。そして女手では店を守れないので、親類の中から新しい夫を探して結婚し、店を守って行きました。

市兵衛が消えてからちょうど20年が過ぎた同じ日の夜、厠からドンドンと扉を叩く音が聞こえます。驚いたおかみさんは厠の前に行くと使用人たちも集まってきました。そして全員が揃っていたのです。

しかし扉は内側からドンドンと叩かれ、やがて「おーい、おーい、開けてくれ」との声が聞こえます。恐る恐る扉を開けると中から市兵衛が出てきました。

「やっと開いた、それにしても腹が減った何か食いたい」と言いますので、おかみさんは食事を準備させ、市兵衛に与えました。市兵衛が食事を終えると着ていた着物は急にボロボロになって崩れてしまったのです。

おかみさんが市兵衛に20年間どこに行ったのか訊ねても、20年間のことどころか、その前のことも覚えていません。20年前の姿のまま現れた市兵衛におかみさんも、後から入った夫もどうすることもできませんでした。こうして市兵衛はまじないを生業として松前屋に住んだそうです。

根岸はこの話を、直接市兵衛に会った人物から聞いたとして『耳袋』に残しています。そして「急に前夫が現れたら、おかみさんも後夫も困っただろう」としていますが、この先どうなったのかは記していないのです。