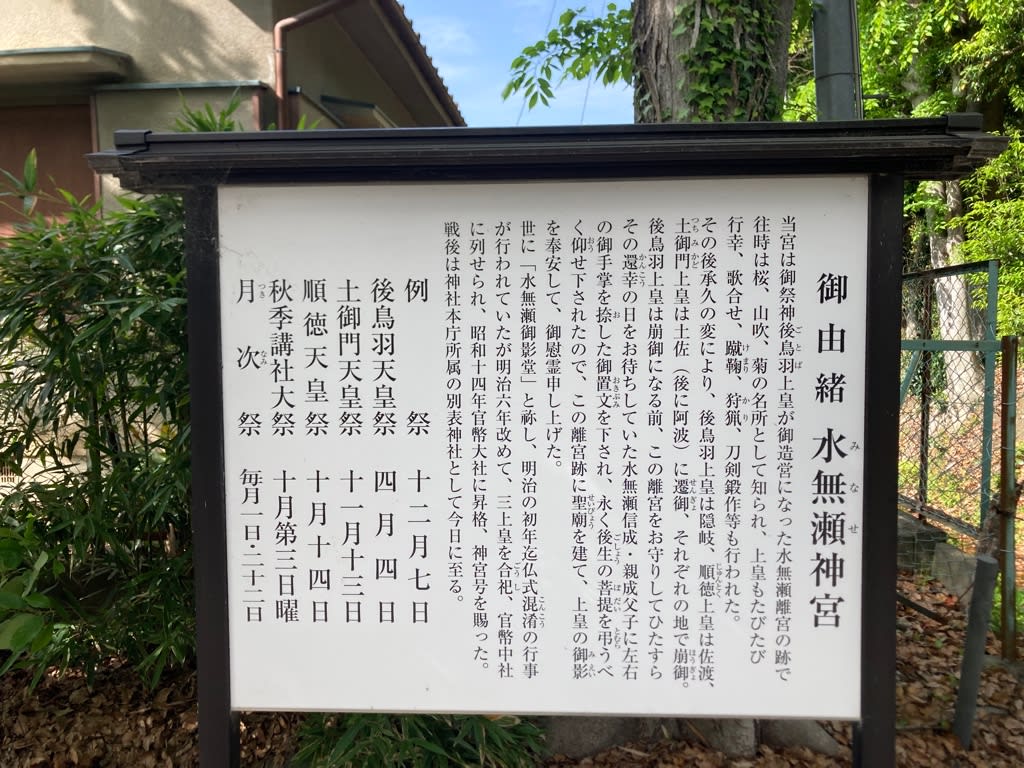

承久の乱で北条義時追討の院宣を出し敗れて隠岐に流された後鳥羽院が離宮としていたのが、水無瀬でした。

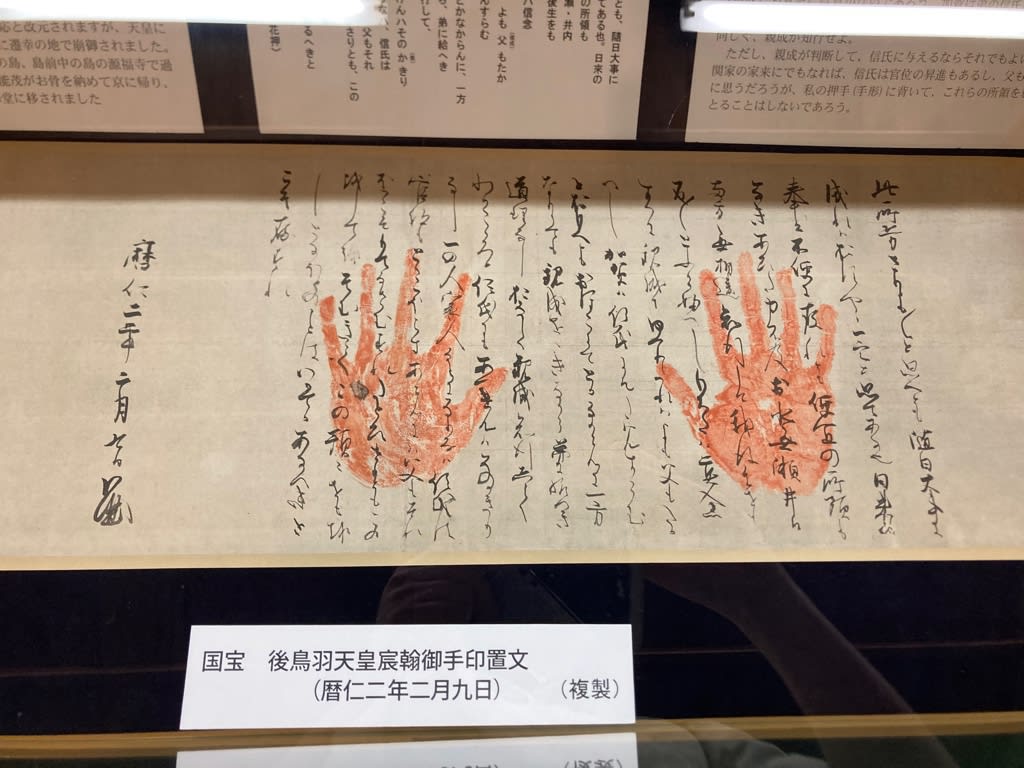

隠岐で生涯を終えることになった後鳥羽院は、崩御の14日前に水無瀬信成と親成親子に自らの手型を押した置文(国宝『後鳥羽天皇宸翰御手印置文』)を書き、水無瀬離宮跡で後生を弔うように願ったのです。

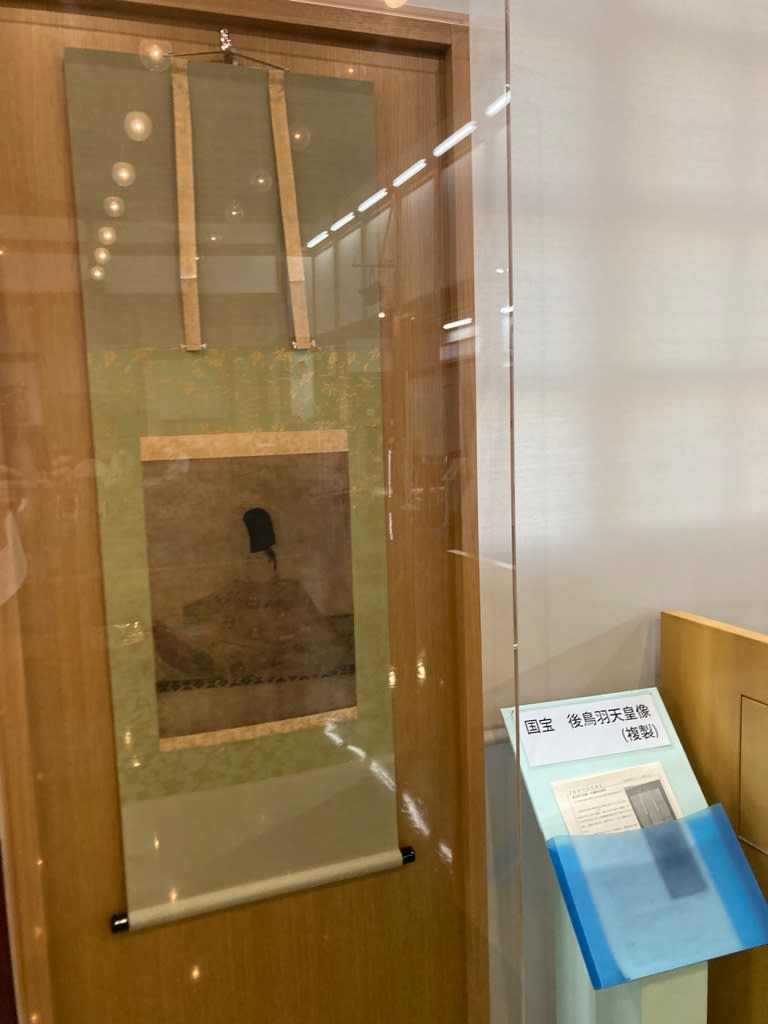

これを受けた水無瀬親子は藤原信実が描いた後鳥羽院の御影を祀った水無瀬御影堂を離宮跡に建立したのが水無瀬神宮の始まりとされています。

本殿は、明正天皇の内侍所を移築した物

客殿は、豊臣秀吉献納、福島正則造営

神門は、安土桃山時代の建築

茶室「燈心席」は、御水尾上皇の遺構

神宮の周囲は土塁や堀

そして、手水舎の水は大阪府下唯一の名水「離宮の水」

という、見所に恵まれた場所です。

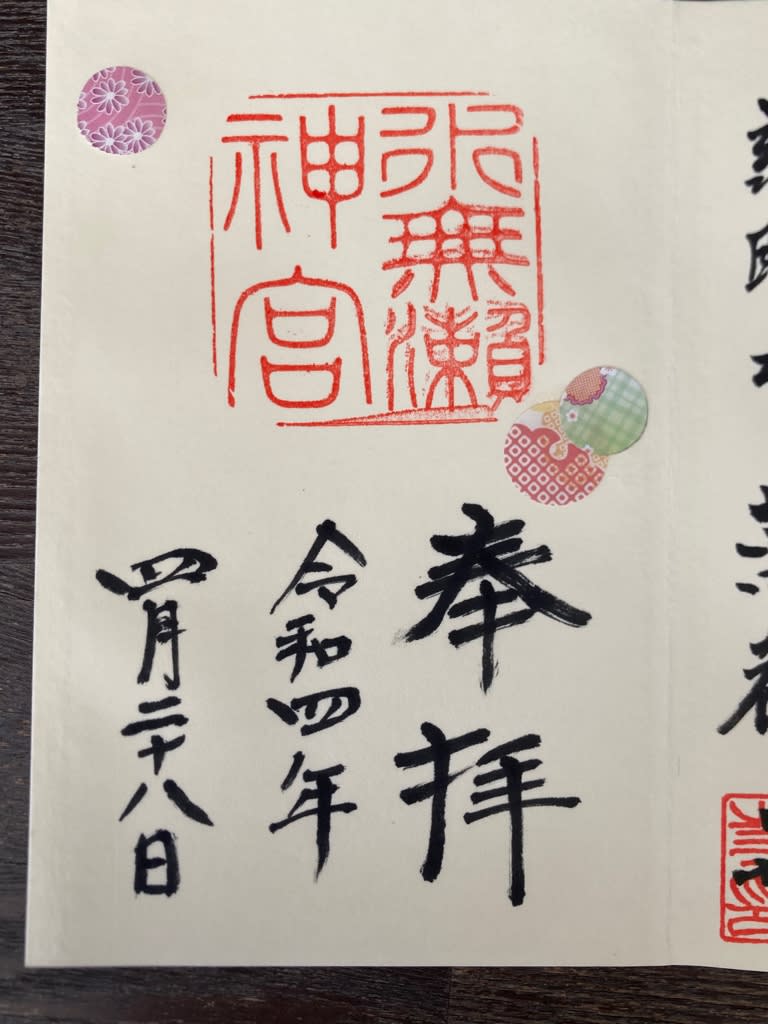

御朱印は、自ら装飾を加える事も可能です。

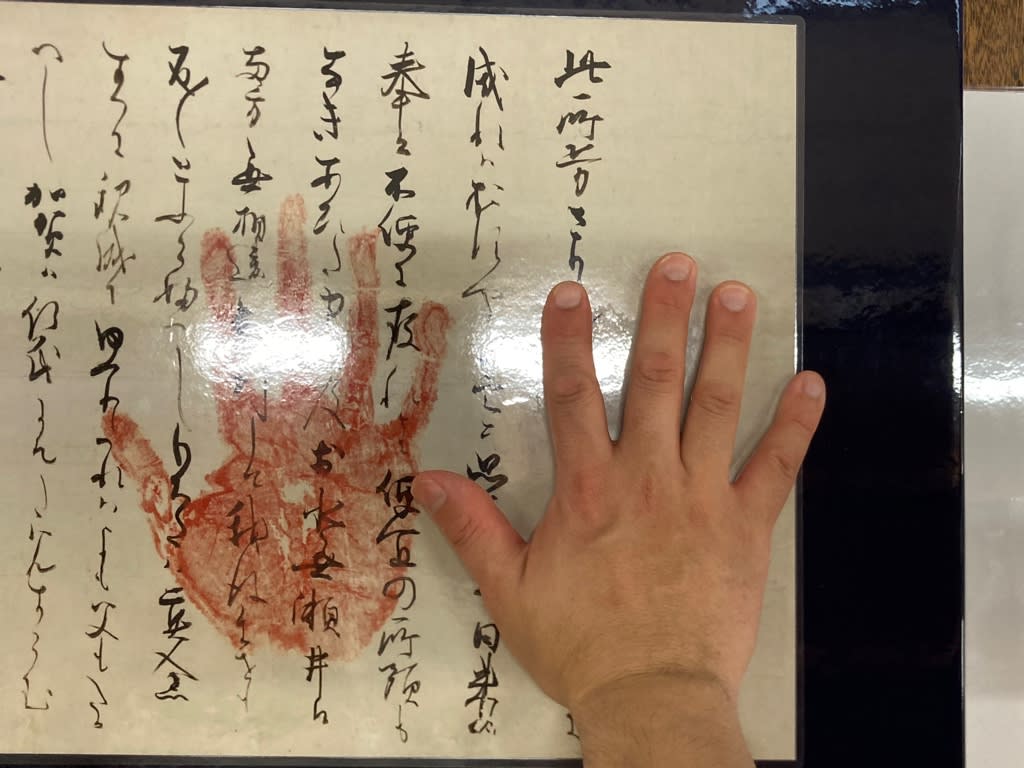

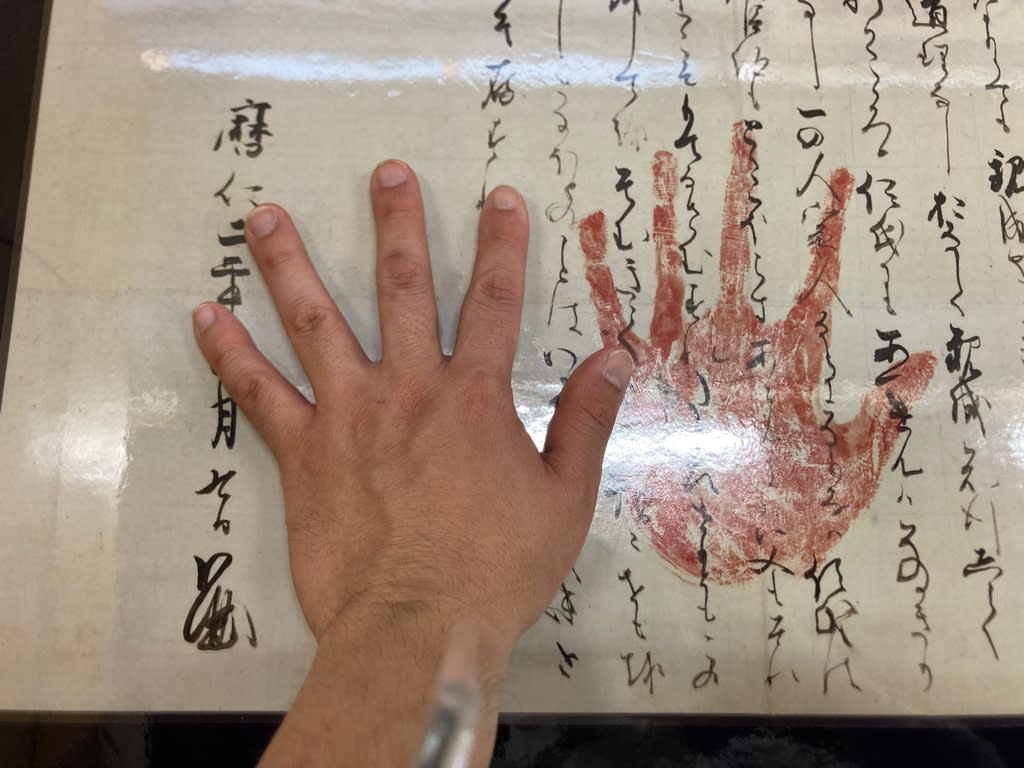

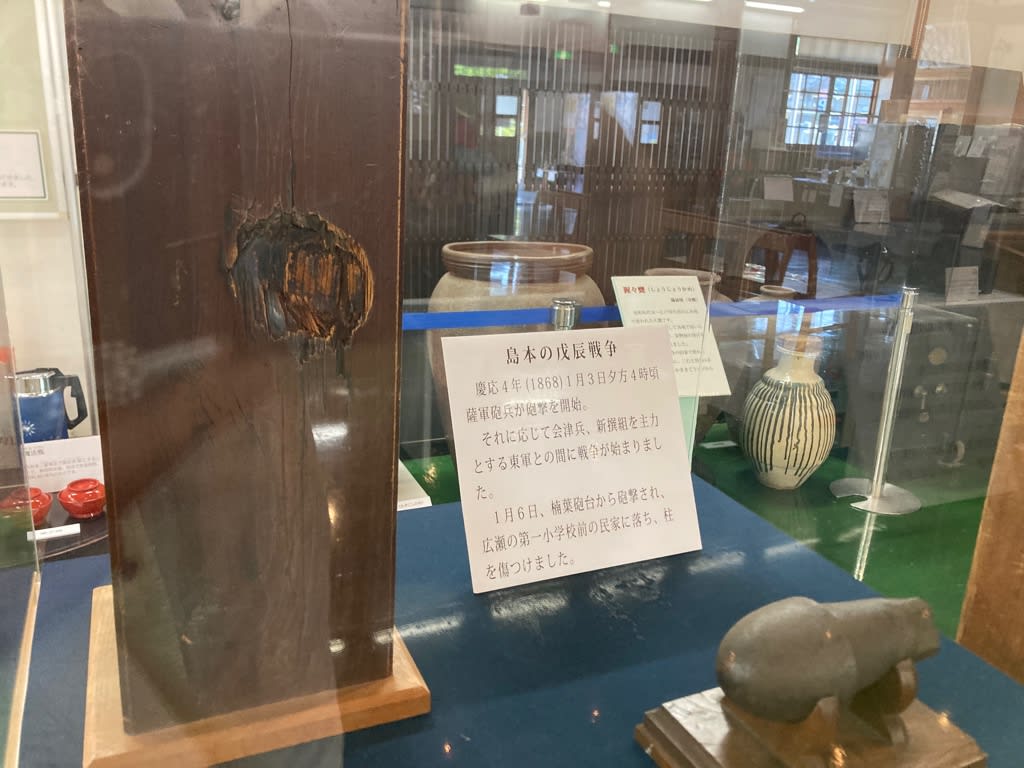

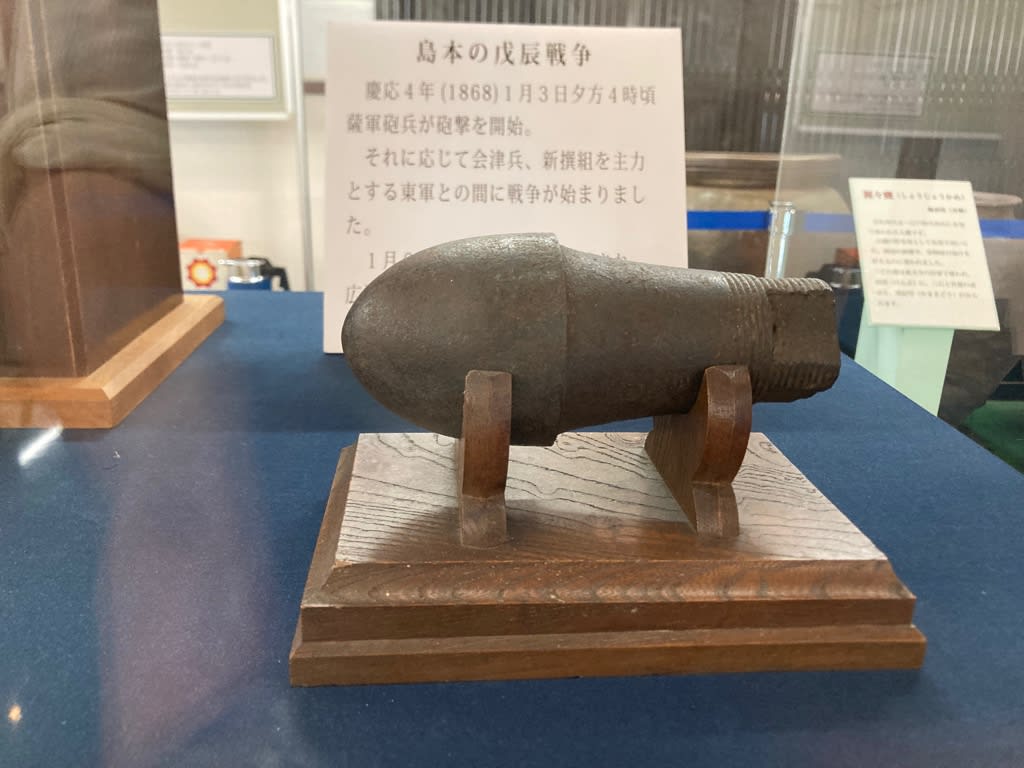

また、最寄り駅であるJR島本駅前の島本町立歴史文化資料館では、後鳥羽天皇宸翰御手印置文の複製が展示されていて、手の大きさを比べることもできました。

これで、大きさを比べられます。

同館に展示されている後鳥羽院御影の複製

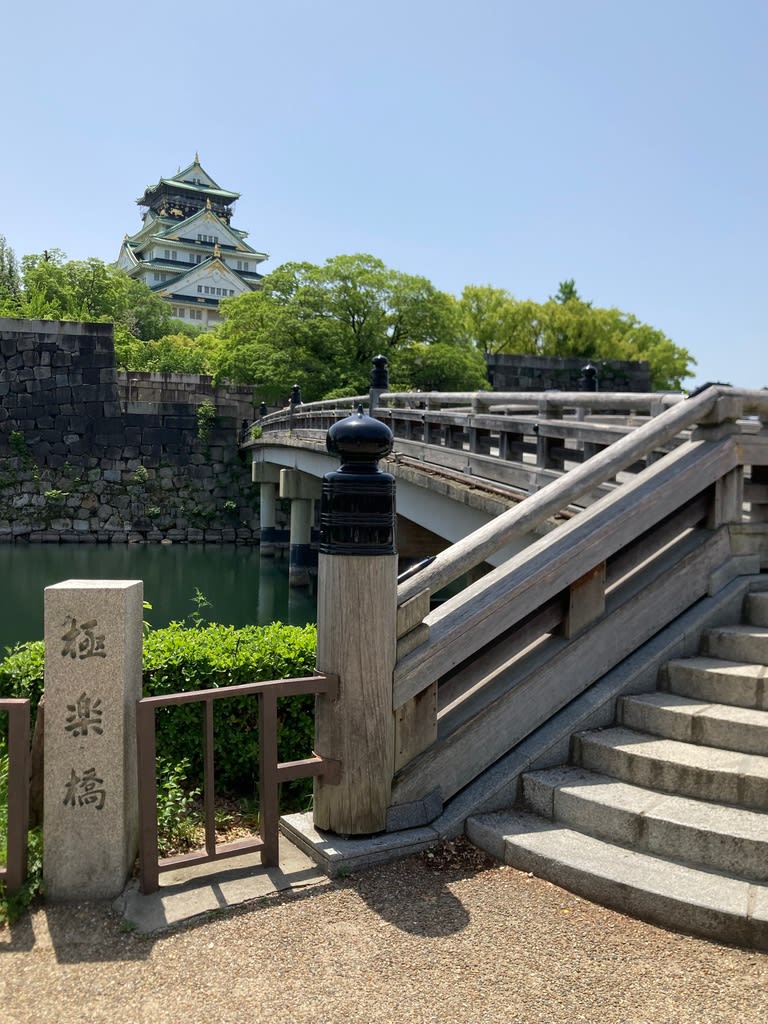

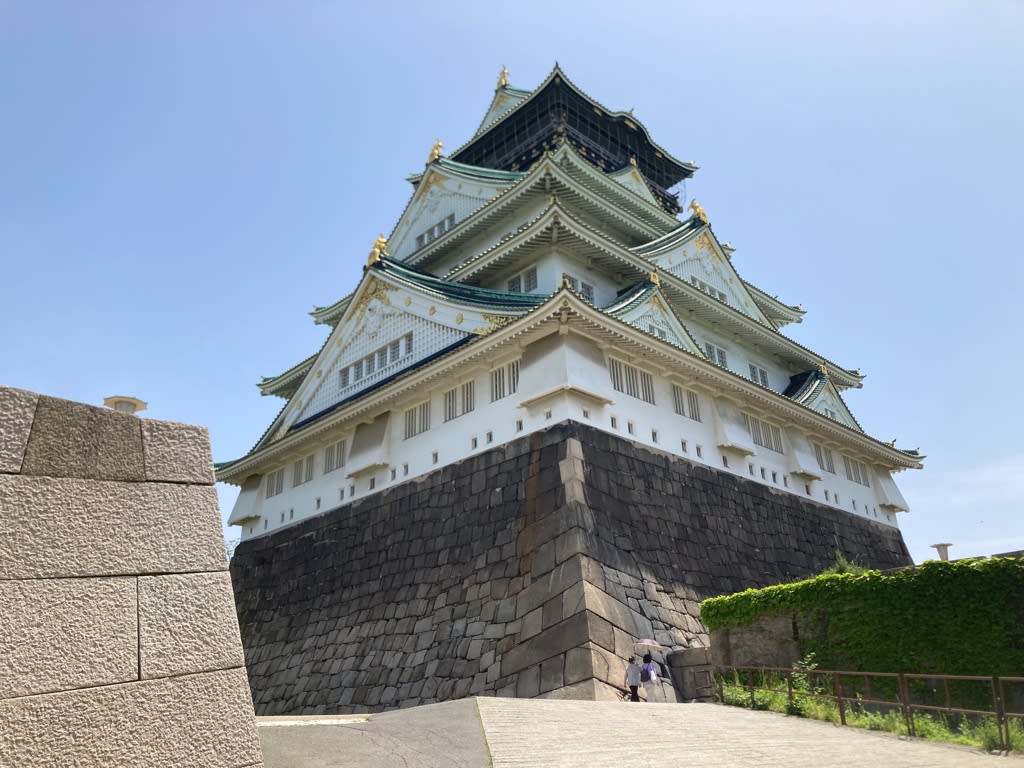

昨年2021年は、大阪城天守閣復興90周年だったそうです。

北川央さん『大坂城』によれば、昭和天皇即位御大典記念事業として昭和6年(1931)11月7日に竣工され、大阪市民の寄付で賄われた建設資金150万円は半年で集まったくらいに大阪市民待望の復興になったようです。

大阪城には、豊臣秀吉の時代や徳川政権初期にも天守が建ちましたが90年も残ったのは現在の天守が初めてなので、大阪城の象徴と言っても過言ではないかもしれないです。

太平洋戦争時の空襲にも耐え抜いた建物として、10年後の百周年も楽しみですね。

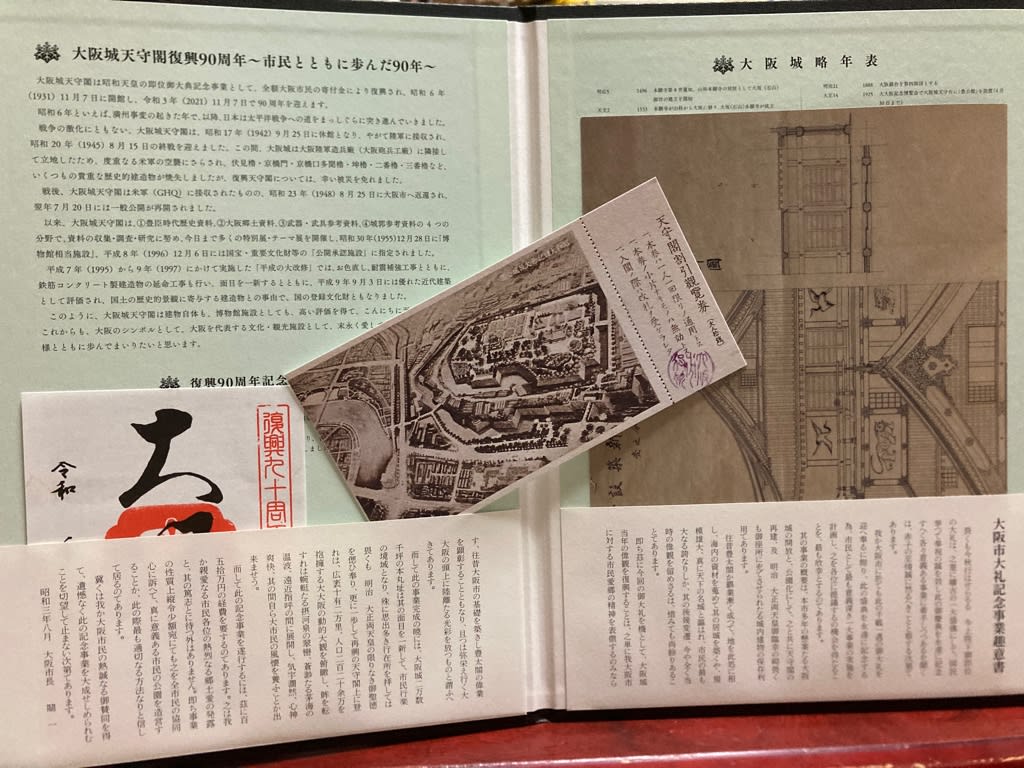

90周年のファイルもありました。

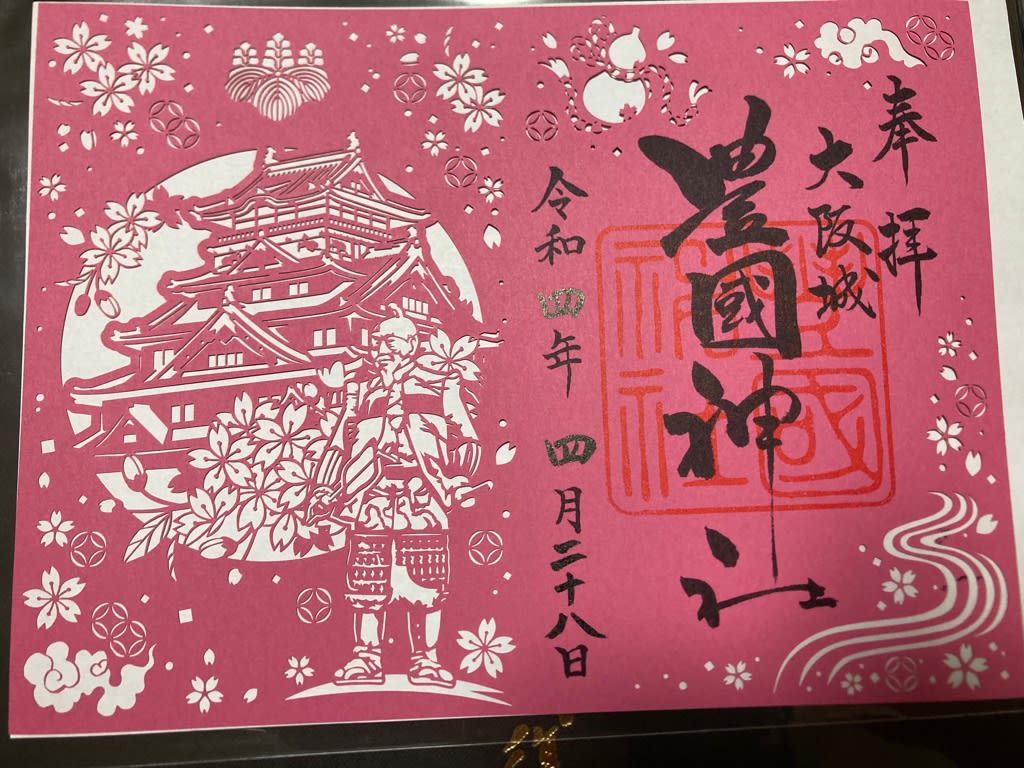

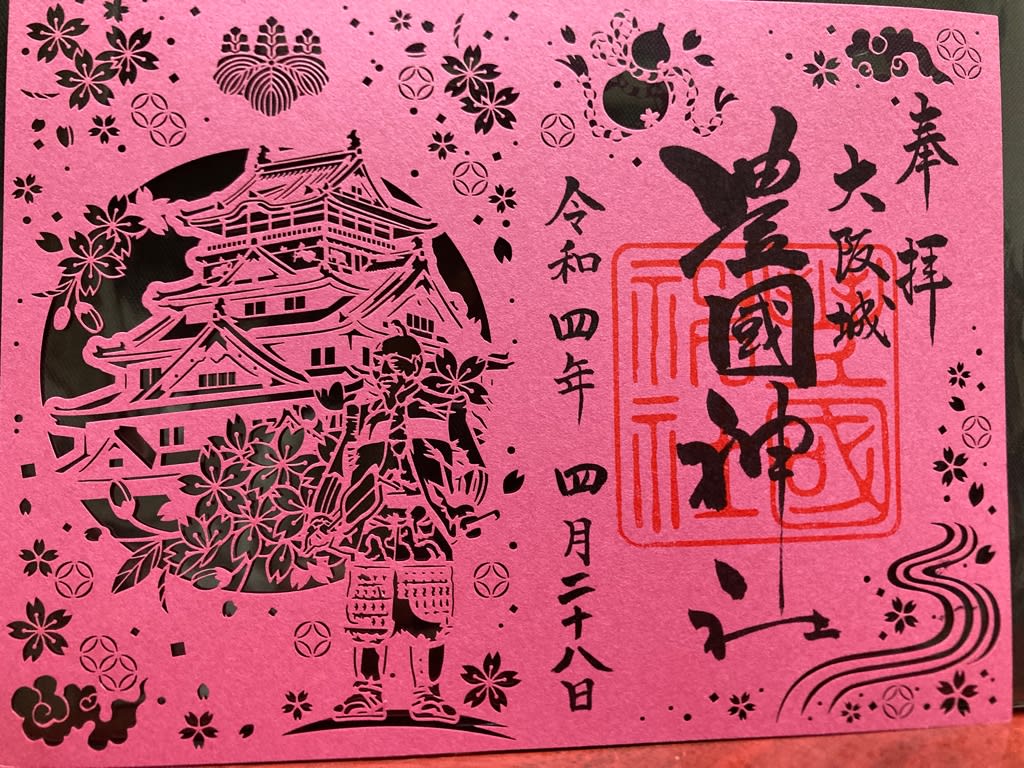

90周年とは関係ないですが、城内の豊国神社で受けることができた春限定(4月28日に受けました)の切り絵御朱印もよい記念になりました。

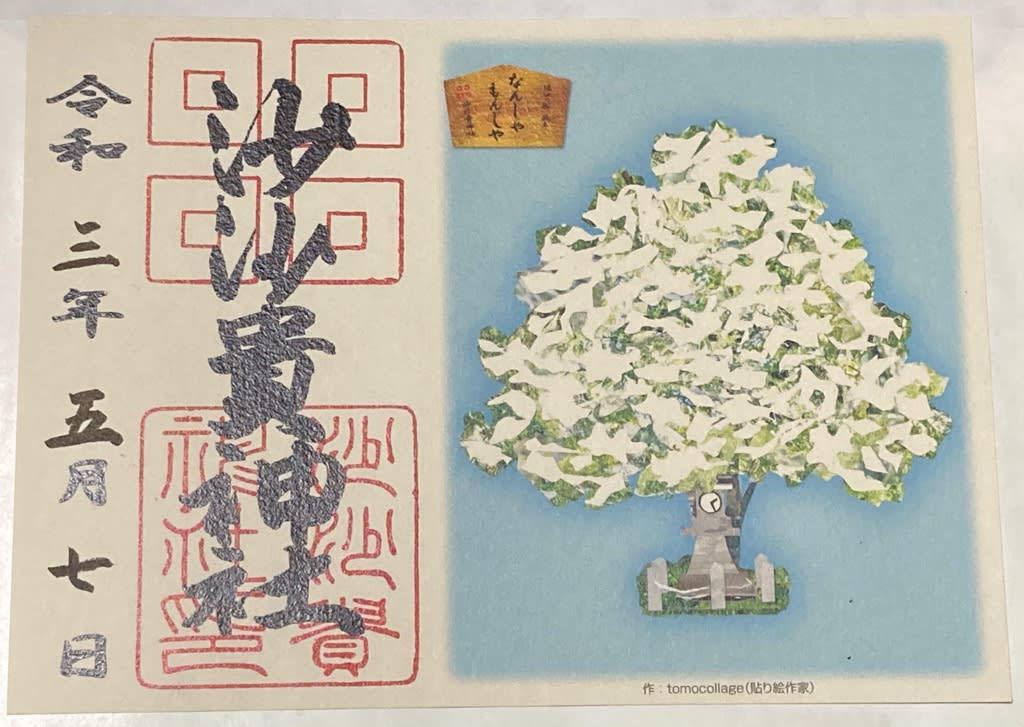

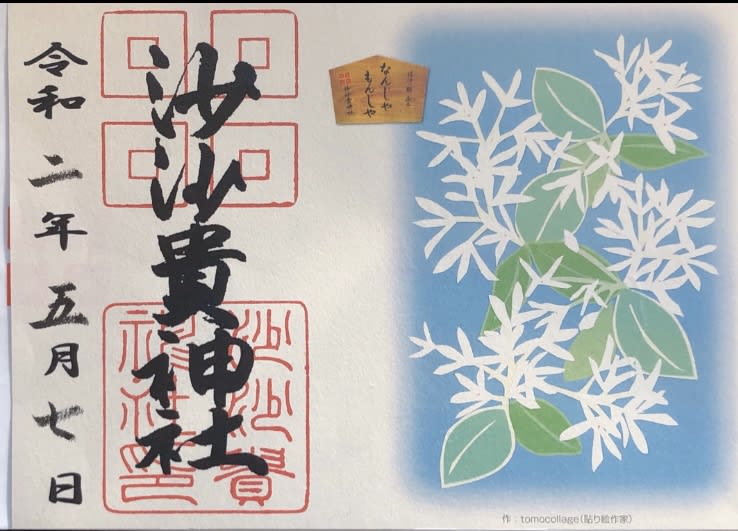

今年も沙沙貴神社になんじゃもんじゃを見に行きました。

昨年の記事

『鎌倉殿の13人』で佐々木秀義と四人の息子が登場しましたし、後半の承久の乱では秀義の孫・信綱が宇治川の戦いで活躍するはず(して欲しい)です。

今年は注目したい大河関連地ともいえます。

そんな沙沙貴神社で楽しむなんじゃもんじゃ

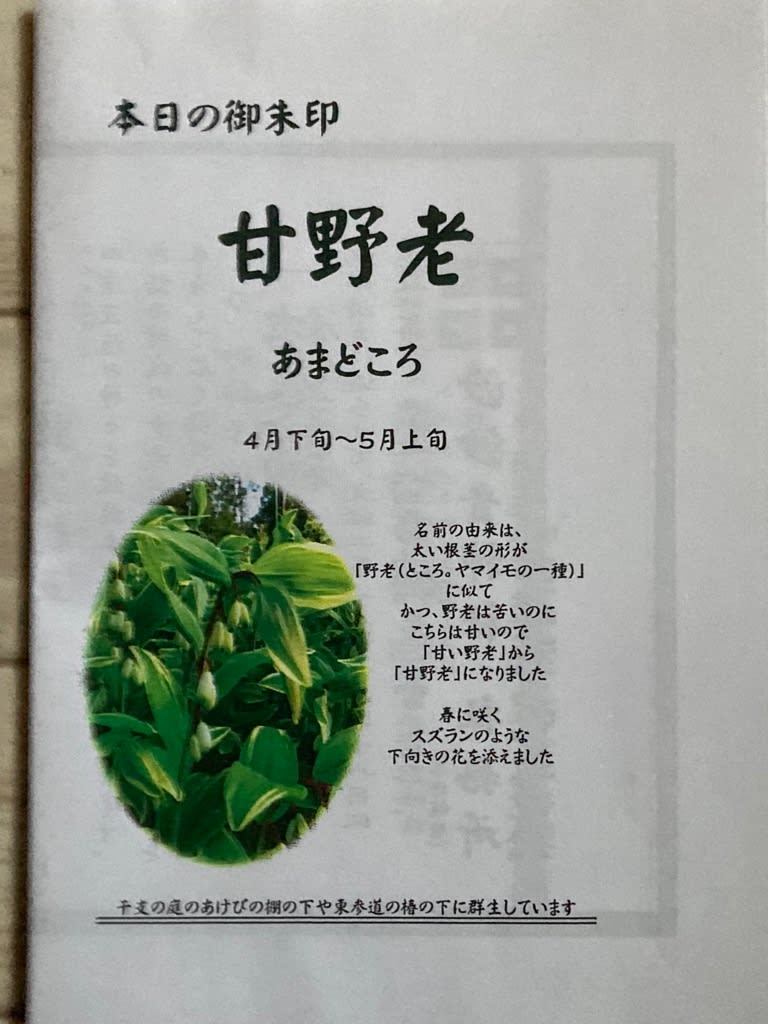

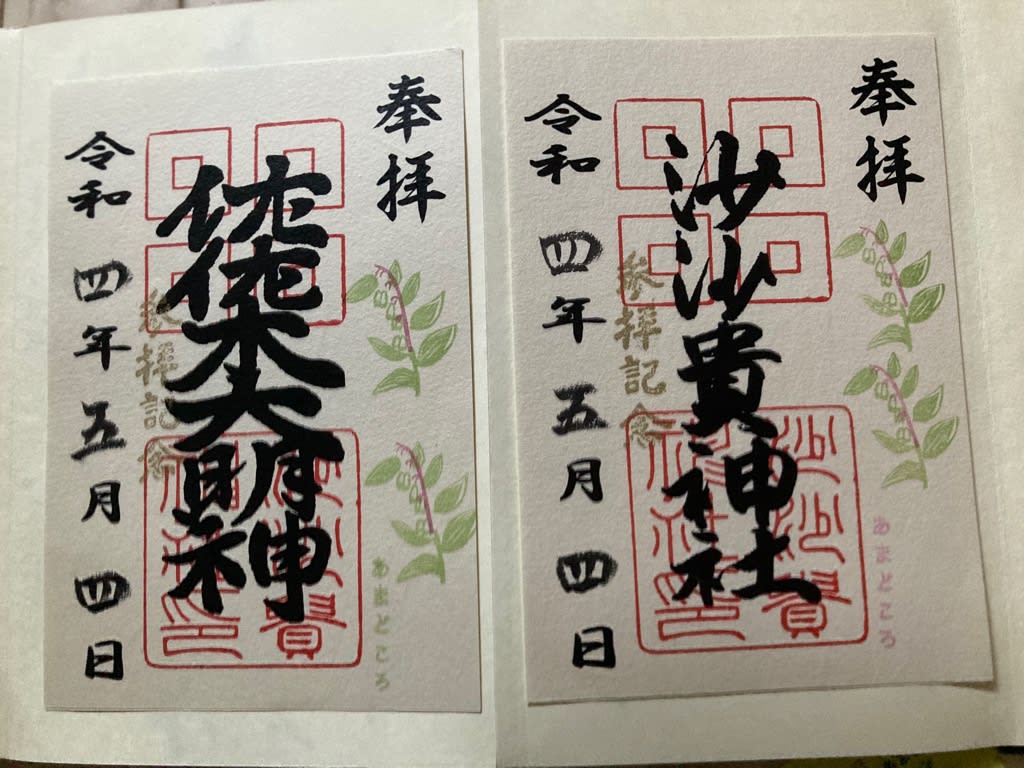

そして、今回の季節の御朱印は甘野老(あまどころ)でした。あまり知らない花なので探し回りました。

少し季節が遅かったかもしれません。

あと、知らなかったのが参道にある石の大鳥居の額の字が源頼朝が書いた字を秀義の嫡男定綱が奉納した物だということです。

「佐佐木大明神」の御朱印にも使われています。

本当に歴史深い神社です。

安土の沙沙貴神社になんじゃもんじゃを観に行きました。

GWの頃に盛りを迎える木で、本来は対馬と木曽川沿いでしか見れないそうなのですが、なぜか沙沙貴神社でも楽しめます。

で、観てきました。

この時期だけの御朱印もあるのですが、昨年とはデザインが違うのですね。

(2021年)

(2020年)まさか同じ日に寄ってたとは…

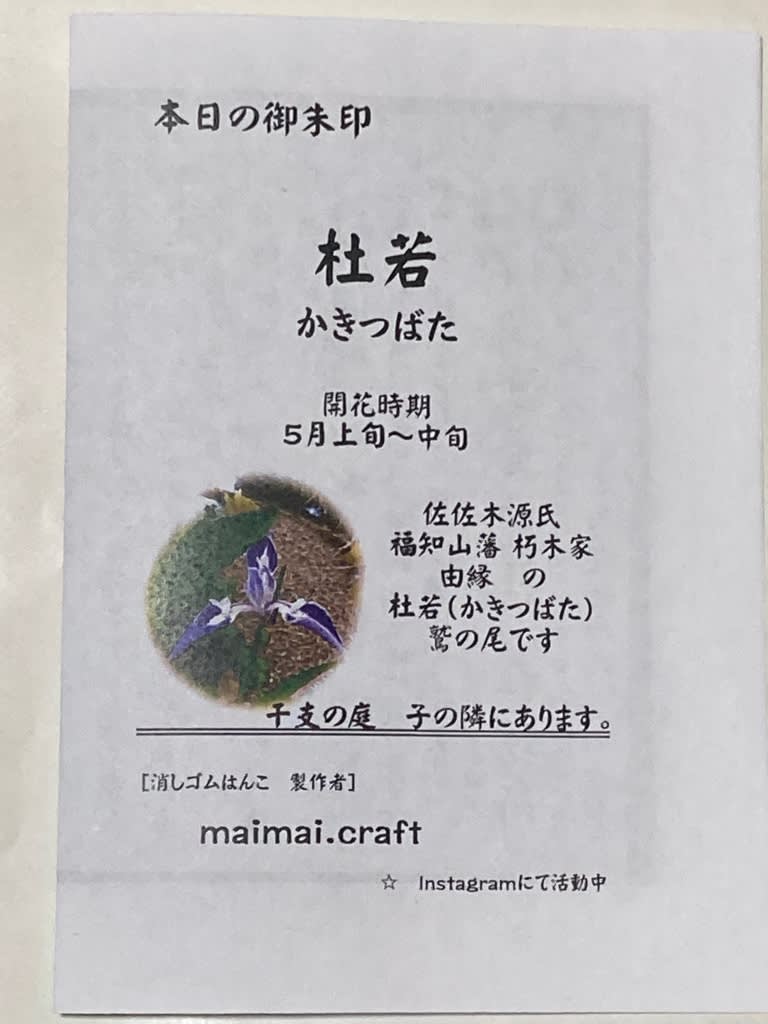

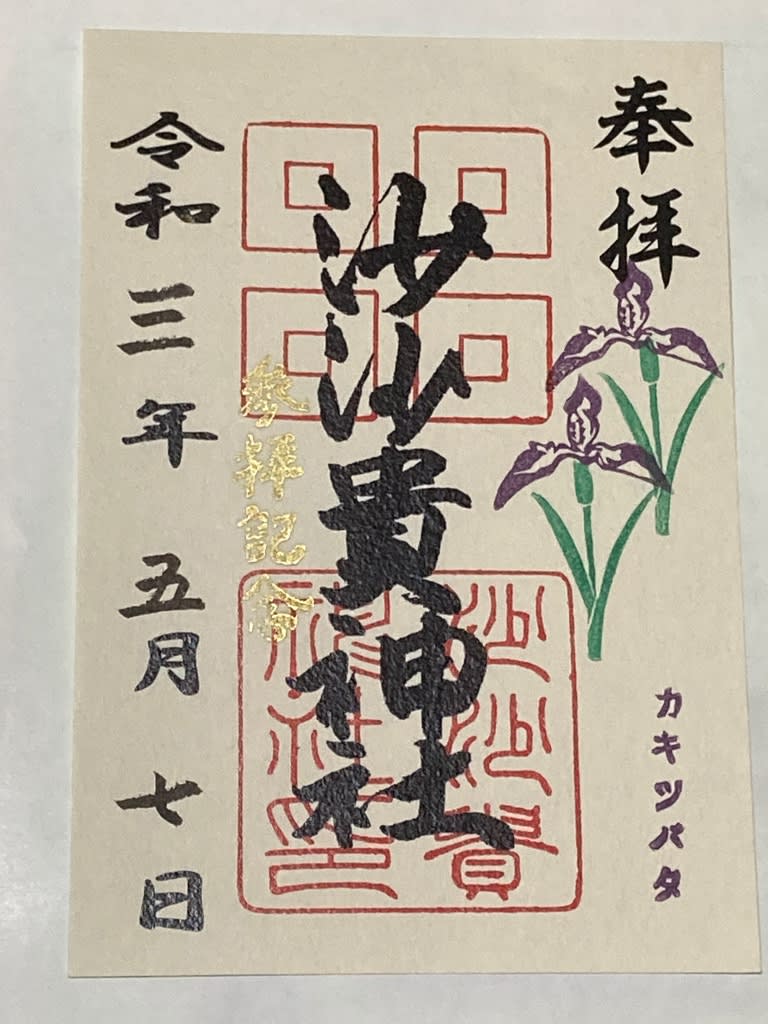

御朱印を受ける時、杜若のことを教えて貰いました。

福知山藩朽木氏所縁の『鷲の尾』とのこと、こちらも綺麗でした。

限定御朱印もありました。

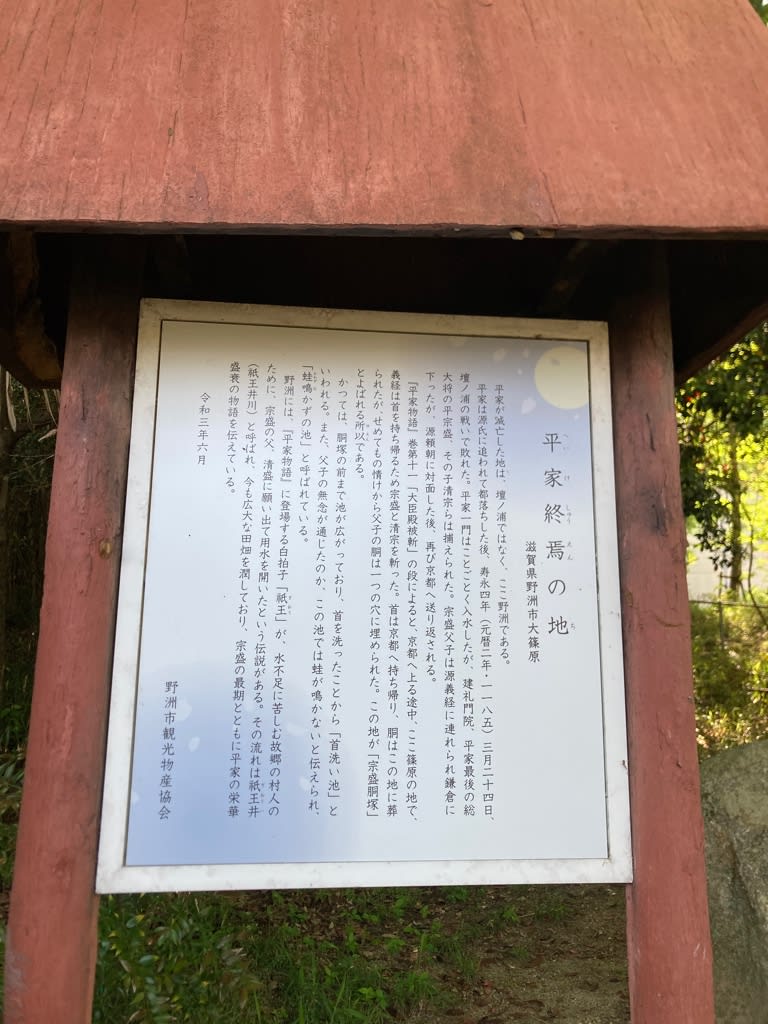

元暦2年(1185)6月21日、壇ノ浦の戦いに敗れ、捕虜となっていた平宗盛が源義経によって処刑されました(38歳)

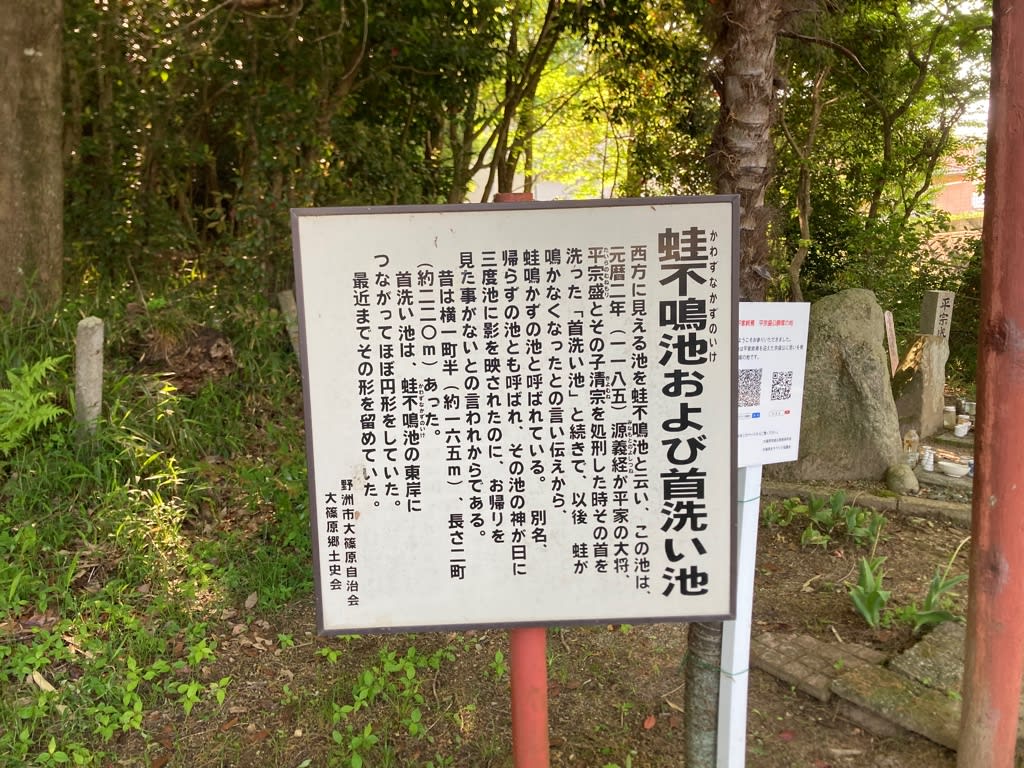

○蛙不鳴池

宗盛と清宗親子の胴は一緒に埋められたといわれています。

宗盛は亡くなる直前まで息子や部下の心配をしたそうです。