大河ドラマには大きな功罪がある。通常では注目されない人物をも描くことで世の中に周知される功。その反面、ドラマに登場しなかったために重要性が失われる誤解を招く罪。近年では『麒麟がくる』が後者であり、『真田丸』は前者だった。

平成29年(2017)の大河ドラマ『おんな城主直虎』も前者に属するドラマであり多くの人物が世の中で知られる存在となる。その代表は小野政次だったが、中野直之と奥山六左衛門も知名度が急上昇した。

ドラマ以前に奥山六左衛門を知っていたのは熱心な彦根藩研究家か谷崎潤一郎作品の愛読者くらいであったと考えられるため、拙著『井伊家千年紀』の加筆の様になるが奥山家について掘り下げてみたい。

奥山家は、井伊家から分かれた家であり、井伊家にとって重要な家臣の一家であったと考えられる。ただし彦根藩主となる井伊谷井伊家が常に遠江に広がる井伊領をまとめ続けていたと断定することはできないため、もしかすると奥山家の方が支配権を握っていた可能性も否定はできない。過小評価するとしても井伊谷より北西部の広大な領域を治めていた領主であり井伊谷井伊家も一目置いていた。井伊直虎の父・直盛が当主だった頃、奥山姓の家臣が数名記録されている。特に朝利(親秀とも)と孫一郎の名が知られる。二人の関係は分かっていないが一族であることは想像できる。朝利は今川義元から命を狙われていた井伊直親(亀乃丞)が信濃から帰国する際に娘を娶らせて直親の後ろ盾になった人物である。その他にも小野玄蕃(小野政次の弟説有)・中野直之・鈴木重時(井伊谷三人衆の一人)や後に彦根藩重臣となる西郷正友などに朝利の娘たちが嫁いでいて、朝利の妹は直虎の伯父・新野左馬助の正室でもある。このことからも奥山家の井伊家家中における閨閥の深さや地位の高さがうかがえる。

孫一郎は桶狭間の戦いで直盛が討たれたときに直盛の遺言を井伊家に報じたとされているがその他の記録はなく、私自身は井伊直親の正当性を主張するための架空の人物ではないかと考えている。桶狭間での奥山一族の被害は大きく、奥山彦一朗・六郎次郎・彦五郎の名を見ることができる。このときに朝利の息子である朝宗も生まれたばかりの男児を残して討死。奥山家でも井伊家同様に家を支える当主を失っていたのだ。

桶狭間の戦いの約半年後、朝利は小野政次に殺される。玄蕃(桶狭間で討死)の正室を奥山家から迎えているため、小野家にとっても朝利は大きな後ろ盾にもなる人物だった可能性もあるが、井伊家の中で大きすぎる交友関係が今川義元を失ったばかりの今川氏には脅威に見えたのかもしれない。朝利の死によって奥山家に残された当主はまだ生まれたばかりであり確実に力を失速させることとなる。そして実父の死から約二か月後に朝利の娘は井伊直親の嫡男・虎松を生んだのだった。

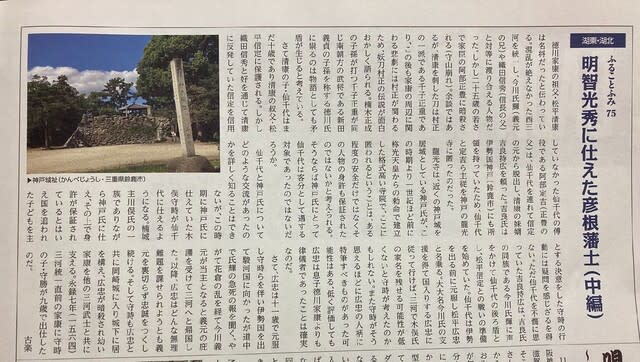

奥山氏居館跡(浜松市北区引佐町奥山)

平成29年(2017)の大河ドラマ『おんな城主直虎』も前者に属するドラマであり多くの人物が世の中で知られる存在となる。その代表は小野政次だったが、中野直之と奥山六左衛門も知名度が急上昇した。

ドラマ以前に奥山六左衛門を知っていたのは熱心な彦根藩研究家か谷崎潤一郎作品の愛読者くらいであったと考えられるため、拙著『井伊家千年紀』の加筆の様になるが奥山家について掘り下げてみたい。

奥山家は、井伊家から分かれた家であり、井伊家にとって重要な家臣の一家であったと考えられる。ただし彦根藩主となる井伊谷井伊家が常に遠江に広がる井伊領をまとめ続けていたと断定することはできないため、もしかすると奥山家の方が支配権を握っていた可能性も否定はできない。過小評価するとしても井伊谷より北西部の広大な領域を治めていた領主であり井伊谷井伊家も一目置いていた。井伊直虎の父・直盛が当主だった頃、奥山姓の家臣が数名記録されている。特に朝利(親秀とも)と孫一郎の名が知られる。二人の関係は分かっていないが一族であることは想像できる。朝利は今川義元から命を狙われていた井伊直親(亀乃丞)が信濃から帰国する際に娘を娶らせて直親の後ろ盾になった人物である。その他にも小野玄蕃(小野政次の弟説有)・中野直之・鈴木重時(井伊谷三人衆の一人)や後に彦根藩重臣となる西郷正友などに朝利の娘たちが嫁いでいて、朝利の妹は直虎の伯父・新野左馬助の正室でもある。このことからも奥山家の井伊家家中における閨閥の深さや地位の高さがうかがえる。

孫一郎は桶狭間の戦いで直盛が討たれたときに直盛の遺言を井伊家に報じたとされているがその他の記録はなく、私自身は井伊直親の正当性を主張するための架空の人物ではないかと考えている。桶狭間での奥山一族の被害は大きく、奥山彦一朗・六郎次郎・彦五郎の名を見ることができる。このときに朝利の息子である朝宗も生まれたばかりの男児を残して討死。奥山家でも井伊家同様に家を支える当主を失っていたのだ。

桶狭間の戦いの約半年後、朝利は小野政次に殺される。玄蕃(桶狭間で討死)の正室を奥山家から迎えているため、小野家にとっても朝利は大きな後ろ盾にもなる人物だった可能性もあるが、井伊家の中で大きすぎる交友関係が今川義元を失ったばかりの今川氏には脅威に見えたのかもしれない。朝利の死によって奥山家に残された当主はまだ生まれたばかりであり確実に力を失速させることとなる。そして実父の死から約二か月後に朝利の娘は井伊直親の嫡男・虎松を生んだのだった。

奥山氏居館跡(浜松市北区引佐町奥山)