威容を誇る 弘前忠霊塔

戦争を知らない公人たちに呈す

拙意乱文で恐縮ですが・・・

筆者が都下東久留米に住む巣鴨プリズンの教誨師を務めた花山信勝氏との面談の折、秘話が語られた。花山氏によれば、東條氏との面談のなかで宗教の話題に及んだとき、氏は「そのことを、もっと早く知っておきたかった」と述べている。

どのような意味を内包した言葉であるかは、宗教人との応答であるため深遠なものだったと推察する。それは明治以降の軍人教育の習得過程にみる戦術の合理性を追い求めるあまり、軍人としての教養である死生観や恩讐にかかわる情緒の涵養との調和のあり処についての応答だったのだろう。

それは四角四面にみえる官僚のセクト主義を役割の任ではなく緊急時の大権責任の存在と、それに埋没してしまった「相」としての任の部分構成のみならず、組織全体を俯瞰する意識に欠けてしまったのではないだろうか。ただ、その点からすれば東條氏は、「おかれた立場にしかわからない情緒性の涵養」があった。

東條氏は天皇に忠実だった。実務にたけ几帳面で能吏だった。天皇については当時の日本人が考えていた以上に輔弼の立場を護っていた。足繁く参内し奏上したことは当時出仕だった松前藩の嫡男、松前ノブヒロが筆者に語っている。

余談だか戦後宰相の佐藤栄作氏もよく参内した。政治という世俗の欲望の交差点にいると顔つきまで変わってくるという。そんな時、参内すると穏やか人相に変わったと側近はいう。陣笠代議士と異なるものは任の責任と在りどころを自覚せしめる対象があることだろう。

あの三木武夫氏も当初は思想的に疎遠なきらいがあったが、園遊会に代理出席した睦子夫人に「三木は変わりないか」とお声掛けなど、総理になってからも参内すると親切な応答と、その容像にいわれぬ尊敬の念を抱いた。あの三木降ろしの嵐の中でも国民世論を背景に「あのお方なら分かっていただける」との信念で耐えられたという。

よく東條氏を首魁とした陸海軍閥の抗争や、統制、皇道との暗闘だと一方に偏する観察もあるが、天皇との一刻は、語らずとも国家を登覧するところに置かれ、随所に現実を超然として観察するようになるという。

東條氏にも天皇の御下問と応答以上に吾を律し、歴史に尋ね、戦時下の宰相としての自覚と涵養の刻であっただろう。

左右両派には天皇を取り上げ各論、争論が数多ある。しかし現実に親しく接し、云うも謂われぬ鎮想を感じるような意識は、共通基盤に立った不特定多数への忠恕心と、人間の在り様を自問せざるを得なくなると体験者は言う。また足元の草花や歴史に潜在するものに心を置くようになった、とその変化を悟ったと回顧している。

アカデミックな論評の空虚さを感じとり、証の無いという「感性」、あるいは智を活かし、将来を逆賭(物事の結末をあらかじめ観る)する「直観力」は土着的(エスノペタゴジー)な、倣い、習うことによって学ぶ「情理」の涵養にある。それは官制学、いわんや明治以降の文部省カリキュラム求めても有り処はない。

ここで、戦の原因と経過における東條氏の臨機における各種の言論にある功罪を別として、独りの人間として、「私」を忍び「公」に徹した任務への実直な姿勢は、ある意味で「情」を自制し「理」を優先した能吏の姿として以下の逸話に観ることができる。

それは官学エリートにある「残像の情緒」を別とした考え方でもある。

たとえパル判事のいう事後法による裁判だったとしても、あるいは敗軍の将だとしても、法に随った抗論はそれを超えて、民族の矜持と国家の威信護持に満ち溢れている。

ある高官戦犯は、「巣鴨での行儀の悪さと品位のない口舌は、これが国家の戦争指導者達かとおもうと・・」と、回顧している。

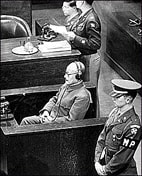

そんな中で東條氏は尋常(平常心)な精神を保ち、敗れたといえ戦争責任者だった自らの責を逃れることなく、死の直前まで平静であった(花山談)

今どきの庶民好みの「野にして粗にして卑なる」ような武勇伝や戦記はないが、あくまで役割の「分」を遂げた姿だった。

それは、ある意味で軍人官僚のもつ愚直さとも見てとれるが、疲弊と混乱の中では臨機に適した人物であった。

それを以って眼前の現象である軍、官、財の各界の状況や戦況認識についても、異なる独想を描いたに違いない。それは直なる性格とも相俟って、゛野にして粗なる゛周辺との調和に窮し、まさに「直にして礼(調和)なくば、則ち絞ず」の状態になったと推察する。宣誓供述書をみるに、官制学校歴を「用」にした立身出世「卑」はない。

連合国検事キーナンは東條氏との直接対決の数ヶ月前に「唯一真実を述べているのは東條、ただ一人。真犯人は木戸だ・・」と妻の手紙に認めている。

あのとき白人弁護士は自衛的主張のなかで「彼らは愛国者だった」とそのおもいを結んだ。そして「誰でもその任に当たったらそうするだろう」と述べ、その瞬間、東條氏は落涙を堪えるように中空を仰いでいる。

当時は人物の評価にかかわる観人則が、明治以降に構成された既成観念から抜け出せない、つまりそれによって高位高官にあるものの偏った考察、あるいは言い訳のつく安全策や、観人則そのものの有ことすら知らない誤ったエリート意識の立身出世の考えにあったようだ。

それは土壇場での平常心、高位であるものの責任として、東條氏が「空気や地面」と表現する陛下への対応と護持に対する考え方など、人物、人格にいう異民族をも含んだ普遍な「人」と「歴史の残像」への下座観が必要だということだ。

まさに、明治天皇の帝国大学視察において指摘した(聖喩記)にある「相」の養成のための教育課程の欠落がそのままの姿で露呈している。

それは、ドイツの軍制を学ぶ際にも表れている。拙速ゆえか、戦時軍政に携わるものの留意点と、それをコントロールする指導者の宗教心や武力執行の戦術の超えたところにある多面的、全面的な局観、あるいは対戦国との挟間にうごめく大謀の存在を俯瞰できなかったことでもあった。

以上は肉体的衝撃を回避した後世の平和時においての論評だが、戦禍にあった先人を想起するとき、臨戦時の宗教観は如何ばかりのものであったか哀悼の意をもって鎮想するものである

心を落ち着けて静まりをもって熟考することを習慣化する「小学」の促しがある。

花山師は宗教的な内容も東条氏に語っている

「そのことを、もっと早く知っておきたかった」それは敗戦の戦争指導者として獄中の出来事だった。

心無い米軍医は東条氏の入れ歯に「RPH」と悪戯を刻した。リメンバー・パール・ハーバー(真珠湾を忘れるな)だ。

花山氏は教誨師として彼らの絞首刑にも立ち会っている。

みな、うろたえ、取り乱すことはなかった、それが当時の輔弼としての武人・官吏の矜持だったと鎮まりをもって語った。

筆者にとっても身に刻まれた記憶であった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます