「敬重」は畏敬の存在である。生存を委ねる政治家は見た目の「羨望」ではない。

ことに、浮俗の衆を助長させる行為は慎まなくてはならない。

前号の小泉進次郎君の「特異点」について多くの反響があった

記載したことがある章ですが、歴史の「特異点」について抜粋参考とします。

元国策研究会 村岡聡史の稿

≪Ⅲ 歴史に学ぶ≫

本節では、歴史(客体)を学びつつ、歴史(主体)の中に教訓や知恵を発見するという課題について論考します。やや大胆な発想になるが、ここでは大日本帝国崩壊をミクロの視点(小さな事系)から分析していきます。

① 青年 中岡艮一の短刀 (起)

大正十年(1921) 11/4 大阪毎日号外。「原首相、東京駅で暴漢に刺され絶命」翌朝の見出し、「狂刀、心臓をえぐる。犯人は十九歳の鉄道員(大塚駅)中岡良一」

ちなみに、中岡艮一の出自はそれほど低くはない。彼の父は土佐山之内容堂家の藩士中岡精で、伯父中岡正は維新の志士で、故板垣伯の先輩である・この暗殺事件が中岡艮一の単独犯七日、あるいはまた、なにか複雑で大きな政治的背景をもった犯行なのか(黒幕説)、近代史の専門家でも諸説あり、現在でも不明である。

いずれにしても、大正期の大政治家原敬は頓死してしまった。

事件当日、原首相の周囲には警視庁、政官界の随員など三十人がいたが、あっという間の出来事であり、気付いたときには既に瀕死の状態であった。(凶行後15分死亡)

当時の原敬(南部藩)は内外で期待された大政治家であった。彼は伊藤博文が結成した政友会を藩閥、官閥などの人材を取り込み、結党以来最大、最強の党にまで発展させた。その剛腕というべき政治手腕(マキャベリスト)の一方で、議会制民主主義にも深い理解を示し、多くの国民から平民首相として歓迎されていた。(デモクラット)

その原敬が無名の青年の「短刀一本」で頓死してしまった。

英紙デイリーメール(大正10 1/4) は書いた

≪原氏の死によって氏の堅実な勢力がワシントン会議の上に影響する日本の不運を悲しまなければならぬ。原氏は内政に外交に偉大な抱負、経綸をやり遂げる不僥不屈な精神をもった偉大な政治家であった。

たまたまシベリア、山東等の問題で非難を受けたが、これは人格云々するものではない。氏の死は日本、否、世界にとっても悲痛な事件であるとともに、世界平和の世界的運動の上に、日本の公平な態度を了解させ、また外国に日本の地位を了解させるために努力し、日本の地位の向上に力を尽くした公明な人である≫ 傍線は村岡

英紙の論調は元老山県の伸吟になって現れる。

➁元老、山県有朋の呻吟 (承)

政友会と元老山県の連絡役として水面下で活動していた松本剛吉(後の貴族院議員)は、事件を知ってすぐに山県邸に急行した。山県は八十五歳の病体を横たえていた。以下は松本と山県の会話である。

M 閣下、原首相が東京駅で暗殺されました

Y 何・・・、原が殺られた・・・、本当か。

M はい、犯人は大塚駅の若い駅員とのこと。

山県は呻(うめく)くようにして

Y 原が殺られては・・、原がやられては・・・、日本はタマッタものではない。

そう言って呻吟した。(参照 松岡剛吉政治日誌 岩波1959)

問題は『タマッタものではない』のスケールの大きさである。単に「国益のマイナス」レベルではないのか、「国家の崩壊」レベルなのか、という問題である。

前者ならば、人為的な政策で対応可能であるが、後者ならば、人為的な政策では対応することは極めて難しい。最悪の場合、歴史の自動律的な巨大な慣性に押しつぶされ、国家崩壊への坂道に転落していくことになる。元老山県の伸吟はどちらを意味するものなのか。結論からすれば後者である。それは山県の更なる呻吟(うめき)に耳を傾けたい。

Y 松陰先生・・、高杉さん、木戸さん、俊介(伊藤)、聞多(井上)、・・・

(再び) 松陰先生・・、高杉さん、木戸さん、俊介(伊藤)、聞多(井上)、・・・

何度も伸吟(うめき)を繰り返している。元老山県をして、うなされるように。この呻吟を吐かせる根本は何なのか、と自問自答したとき、結論は一つ、山県は「明治国家の崩壊」を予感(予知)したわけです。

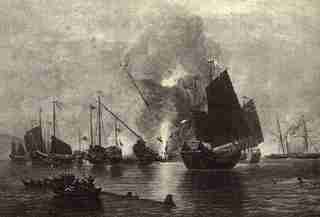

幕末維新の動乱を辛くも生き残り、下関戦争、西南戦争、日清、日露、第一次世界大戦等々、幾山河の修羅場を経験し、国際社会のパワーポリティクスと明治憲法体制の構造的欠陥をも冷厳に認識していた山県である。世俗の老人から聴こえる呻吟とは同列に論ずることは絶対にできない。

以下は、元老山県の真理と予感を村岡流に分析してみた。

〈松陰先生以下の名前の連呼は、幕末維新以来心血を注いで営々と建設してきた明治国家が、この暗殺事件を契機に崩壊の過程を歩み始め、自分〈山県〉には、もはやその歩みを押し止めるエネルギーはない。だから、連呼した方々に祐けを求めたい、これが理由ではないだろうか。

もう一つは、みなで建設してきた明治国家が早晩崩壊していくだろう運命に対して、無力な己の境遇に「申し訳ない」という謝罪の意味。

第三に、山県は次世代の人材に対しても危機感を持っていたと思う。つまり、明治の第二世代〈官製学校エリート〉にあっては、知識の量は増えたが、それを内外の大局的見地から政策に活用するべき、智慧と勇気と経験が欠けているというクールな認識がある。その有為なる人物の問題に関する危機感が呻吟として現れた。

第四に、以上の三点と「明治憲法体制」の構造的欠陥が結合すると、国家は物理現象のように自動律的に崩壊の過程を進んでいくことになる。山県は瞬時にそのことを見抜いていた。

明治憲法は、建前上では「天皇は統帥権の総覧者、大元帥」と規定されていたが、運用は英国流の「君臨すれど、統治せず」であって、政府が輔弼責任を負い、天皇には責任が及ばないようになっていた。

しかも、厄介なことに首相は各省大臣の同輩中の酒席程度のポジションであり、各省大臣の任命権を有せず、ゆえに内閣(政府)は憲法上、極めて脆弱な権力基盤の上に立っていた。

考えは簡単。薩長土肥に代表される維新の功労者たちが、成文化された明治憲法体制の欠陥を、補って余りある政治的手腕を発揮したがゆえに、「ボロ」が顕在化しなかったわけです。文字は無機でも、人物に依って有機的機能を発揮したのです。

彼らが次々に世を去っても、元老として山県等は内外の政治を支えていました。

ところが、元老も次々と世を去るにつれ、明治国家は扇の要を失ったように弱体化してきた。次代は立身出世を企図し、その用として官制学校歴の数値選別に励み、官位は名利のために用とする風潮がはびこってきた。この段階から遺産の食いつぶしが始まったといってよい。

山県が描いた次代の元老を原に委ねようと考えたとしても、不思議ではない。もはや、歴史を俯瞰して内外を総攬する見識を有した人材は原の頓死でいなくなった。

「原が死んだら日本はタマッタものではない」という伸吟は、明治国家建設の参画者としての危機感の表れであり、明治国家の将来への危機的憂慮として元老山県なりの逆賭でもあった。

逆賭・・・将来起こりうることを想定して、いま手を打つ。

山県は本件の三か月後の大正十一年八十五歳で亡くなっている。

➂ 長官 山本五十六の手紙

山県の没後、二十年の歳月が過ぎた。

その間、明治国家は内憂外患の諸問題を継続的に受けていた。内に於いては関東大震災、昭和恐慌、血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件、外においては満州事変、日中戦争、日米通商航海条約破棄、ハルノート等々。それは内憂の政治的要因、外患の経済的、軍事的要因など、明治以降の外征的政策と前記した国家構成上の構造的問題が一挙に出てきたような時代の流れでもあった。

とくに外憂の要因を惹起する国内の政治的抗争を誘引するような軍事的(人事、陸海の歴史的軋轢)など、多くは明治創生期に勃興した軍事を中心にした国力伸長を期すという政治構造が内憂の大きな部分を占めていたようだ。その行動形態は民生、経済、政治がバランスを欠くこととなった。

つまり、国家統御の弛緩(人事、組織のゆるみ)は弱点として外患を誘引する問題ともなった。

結局、昭和十六年十二月一日の御前会議で、米英に対する開戦を決定することに結び付いた。要因の切り口はさまざまだが、ここでも各界の要路における人材、つまり用となる人物登用の問題として、山県の伸吟に現れているのだ。

満鉄調査部、総力戦研究所などの部署では、正確な資料分析(総合国力の比較)の結果、日米開戦不可論を提言(山本五十六等)していたが、もはや歴史の運動量が万事を決していた時点では、諸組織,諸個人の抵抗力(抑止力)では止めることは不可能な状態だった。

以下、それを象徴する「山本長官の手紙」に着目して歴史を学んでみたい。

日米開戦の二カ月前、山本五十六(長岡藩士高野貞吉の六男)が海軍の無二の親友、堀悌吉(当時は予備校)に宛てた遺書とも思える手紙がある。以下要約する。

昭和十六年十月十一日

一 留守宅の件、適当にご指導を乞う

二 大勢はすでに最悪の場合に陥りたりと認む。・・・これが天なり、命なりとは、情けなき次第なるも、いまさら誰が善い、悪いといったところで始まらぬ話なり。

三 個人としての意見は正確に正反対の意志を固め、その方向に一途邁進の外なき現在の立場は、まことに変なものなり。これを命というものか。

傍線部(村岡)は、山本個人としては、三国同盟に反対し、日米開戦にも猛反対してきたが、歴史の巨歩が万年を決した今となっては、日米開戦に突進せざるを得ないと、海軍の一員として山本長官の覚悟と決意を語っている。この手紙は、組織(規律)と個人(良心)との関係を考察する上でも貴重で深刻な史料となっている。

Ⅳ 安岡正篤氏(48才) (結)

更に四年の歳月が流れた昭和二十年八月十五日、大日本帝国(明治国家)は崩壊(滅亡)した。国内の大都市は空襲で焼け野原となり、広島・長崎には十五日の正午、日本政府はポツダム宣言を受諾する旨の玉音放送を流し、国民の日本の敗戦と、終戦を知った。

その三日前の十二日、大東亜省顧問の安岡正篤氏は、迫水書記官長が内閣嘱託の川田瑞穂氏の起草依頼した草稿に朱筆(監修修正・加筆)を入れている。

「万世の為に太平を開く(拓)かんと欲す」(拓)は筆者挿入

この言葉、敗戦後の日本の政策(経済重視・軽武装)を見事に象徴した表現ではないだろうか。このように元老山県の伸吟は、敗戦を経て四半世紀(25年)の時空を経て、顕現したわけです。

寳田先生の備忘録では、安岡氏は敗戦間際、旧知の哲人(岡本義雄)に漢詩を贈っている。それは大東亜省の顧問であり、文京区白山の町会長でもあった安岡宅に早朝訪問時のことだ。

「先生、先生は偉い人だと聞いた。毎日の空襲で国民はもがき苦しみ亡くなっている。軍は聖戦だと騒いでいるが、このままだと日本および日本人が滅亡してしまう。・・・」

安岡氏は大東亜省の迎車を四十分も待たせて、側近には『来客中!』と告げ、岡本の烈言を聴いている。

数日して秘書から一幅の漢詩が届けられた。

漢詩簡訳

春の朝、夢を破って空襲警報が鳴る

殺到する敵機は雲のように空を覆っている

炎はすべてのものを焼き尽くしているが、嘆くことではない。

塵のような害あるものを掃って、滞留した忌まわしい風を除くだろう

傍線は、明治以降伸長し、ときに増長し、組織的には立身出世を企図した上層部エリートで構成する組織の止め処もない増殖は、国家の暗雲として天皇の権威すら毀損するようになった。

これを、国家の暗雲として、いかんともしがたい内患として安岡氏は観ていた。その憂慮の根底は天皇を象徴とした多くの国民の安寧だ。

また、邦人が支え、醸成し永続した国柄の護持への危機感だった。

漢詩では、「君、歎ずることはない」とある。劫火同然(焼き尽くすことによって暗雲は祓われ、新世界が訪れるという激励の漢詩でもある。

終戦の詔勅に挿入した、万世・・は、「世が続く限り平和であることを願う」意味は、まさにこの継続した意志によるものだ。と、寳田先生は記している。

米国の特異点は・・・

Ⅳ 歴史の特異点

要するに、山県が憂いたように、駅員、中岡艮一(こういち)の短刀一突きで(歴史の特異点)を契機として、事後、明治国家は崩壊したことになる。

「そんなバカな・・」と思う方は大勢いると思う。

では、私も聴いてみたい。セルビアの一青年の短銃一発によってオーストラリア皇太子が暗殺され、これを契機に第一次大戦まで発展し、人類に未曾有の不幸をもたらした訳です。

これは歴史的事実であり、世界史の教科書にも記載され、ほとんど常識化されています。

ルーマニアの独裁者チャウシェスクも集会に集まった群衆の一人の青年が「バカヤロウ」と発声したことで群衆はおののき、混乱して、終には栄華を誇った独裁政権はなんなく崩壊しています。

事後はさまざまな観点から原因を研究されていますが、貧困、軍の膨張、他国との軋轢、国内の政治事情など様々ですが、もしそこに沸点、飽和点、があるとすれば、一刀、一発、一声は、現状崩壊、覚醒、更新の端緒として、また研究者には歴史の特異点(分岐点。キーポイント)として、かつ問題意識をもった人間の行為として記されるものです。

第一次大戦に至る因果関係は諸説あり、専門家の間でも紛糾しますが未だに確たる定説がない。つまりよくわからない訳です。結局、歴史学(人文科学)岳からのブローチでは、自ずから限界があり、納得のいく合理的説明ができない訳です。やはり、社会科学、自然科学の成果を取り込み「腑に落ちる」説明に努める必要があると思います。

つまり「思考の三原則」に順って、根本的、多面的、に思考し、もって歴史の特異点として回想することだと思います。

以上は「歴史の特異点」に接近するための一般的、描象的な方法論を説明したものですが、より客観的、実際的な方法論として、二つの処方箋を提示したい。

① まず第一に、或る小さな事件が発生したら、それは、もしかすると「歴史の特異点」かもしれない、と直観を働かせることだ。元老山県のように「人間考学」を学ぶ意義はここにも存在している。

敷衍(ふえん)すれば、「人間考学」は、単に記号(文字)の順列、組み合わせを表現しているのではなく、直感(カント流にいえば先験的認識)を前提にした直観(絶えざる学修、経験による後天的認識)を働かせることを主題としている訳である。

つまり、「実相観入して神髄を極める」ことである。

➁ 現代数学の一分野である「複雑系数学」(フラクタル理論=自己相似、ベキ乗数の理論、バタフライ効果など)の基礎概念について理解を深め、それを「歴史の分析」活用してみることである。

たとえば、ヒットラーのモスクワ侵攻(失敗)をナポレオンの同様な侵攻と比較考察しても、(失敗要因として双方、極寒には勝てなかった)これはフランクタル(自己相似)の関係にあると考察することである。一駅員の中岡良一の短刀とセルビアの青年の一撃も然り。

このように複雑系の数学を活用することによって、歴史を多面的、根本的、将来的に分析し、現代の現象に活かすことが大切なことである。

以上のように論考しくると、何となく「腑に落ちる」ような気がしますが、実は現実には厄介な問題が水面下には存在しています。

「歴史の特異点」において、発生は偶然の産物であり(必然性はない)、それが「歴史の特異点であるか否か」を認識できるのは、元老山県有朋のように、ごく一部の例外を除いて事後的に結果を知っている未来の人であって、渦中のほとんどの人は「歴史の特異点」を認識することは適わないという事実である。

このように論を進めていくと、「慧眼の士」は、「なんだ、結局、理解にならない説明をしているだけではないか。それは要するにトートロジー(同義反復)じゃないの?」と思うでありましょう。であるならば。とりあえず「然り」と応えざるを得ない。(認識論理の限界)

ここで皆さんに質問したい。曹洞宗の開祖である道元の「不立文字」(文字によらない)と、「正法眼蔵」(仏教哲学の書物)の関係は如何かと。

その解答(回答にあらず)のヒントは、「人間考学」のなかに存在している。

認識の論理(合理的思考のプロセス)と実在の論理(正反一如)とを比較考察してください。そして繰り返しになりますが、直感と直観の大切さを理解ください。

青森県 むつ横浜より陸奥湾

寳田先生の抄

碩学といわれた安岡正篤氏も、「真に頭の良いと云ことは、直感力の鋭敏な読み解き」と言っています。

その意味では、地に伏し、天に舞うような俯瞰力(眺め意識)をもって事象を考察することを勧めたい。

また、前記した「逆賭」(将来起きることを推考して現在、手を打つ)だが、難儀な労を費やす論理の整合性を求める前に、東西の学風にある同義的研究を対峙することではなく、南方熊楠が希求した東西の融合を通して、異なるものの調和を図るような寛容な人間(人物)陶冶こそ、人間考学の理解活学と目指す万物への貢献かと考えています。

その上での理解の方策として、東西の学風を用とすれば、各々の説家(研究者)も大局的見地で協働が適うはずです。

山県氏でいえば、土佐藩主山内容堂の見方として、幕末維新の騒動は、多くは無頼の徒の行動だったと感じていました。維新後は名利衣冠を恣(ほしいまま)にして、政官軍の上位に納まり曲がりなりにも国なるものを操ってきた。

政権につく与党もいずれそのようになるのは、下座観を基にしてみれば良く分かることだろう。

その経過は、当初、出身郷(藩・地域)の競争をエネルギーとしてきたが、少し落ち着くと軍閥、官閥を蟻塚のように作り、威勢を誇り、なかには功名争いをするものまで出てきた。胸章や褒章で身を飾り、職位が名利食い扶持の具になってきた。それは獲得した「場面」を価値あるものとして戯れ、愉しんでいるような児戯でもある。

その中で名利に恬淡で剛毅な鉄舟に縁をもち、維新功臣から除外された旧南部藩から原敬が台頭してきた。

似たように児玉源太郎の慧眼もあり台湾民生長官として功績のあった後藤新平も岩手水沢出身の、官界の異端児(変わり者)だった。愛媛松山の秋山真之も然り、みな不特定多数(国内外を問わず)の利他に邁進し、人情にも普遍な日本人だった。

その気概は、我が身の虚飾を忌避して、物に執着せず(拘らない)、名利に恬淡な人物だった。

老成した山県が有用とみたのはその至誠ある人物だった。

武を誇り,威を振りかざし、竜眼(天皇)の袖に隠れて権力を壟断する明治の拙い残滓は危機を誘引し惨劇を異民族にも演じた。

また、それが明治創生期にカブレたようにフランスから借用した教育制度の成れの果てでもあった。とくに数値選別では測れない、本来有能な人物を見出すすべのない教育制度は、戦後の官域に残滓として残り、現在でも同様な患いを滞留させている。

山県の危惧は自身の成功体験が時を経て、善悪、賞罰の見方を転換させる状況が生まれてきたことを表している。それは西郷が「こんな国にするつもりはなかった」と言ったという事にも通じます。

つまり、勝者の奢りから安逸になり、組織の規律は弛緩し、模範とする人物は亡くなり、増長することによって自制するものもなく、終には自堕落となって、白人種の植民地経営を模倣し、大義を弄して異民族の地に富を求めるたが、老境に入り、かつ死後のいくすえを思案する精神的境地に至ったことで、人物の真贋や無私の観察ができるようになったと思います。

そのとき、掃きだめの鶴のようにオーラを発していたのが原敬だったのです。

山本権兵衛海相は、地方司令官の東郷平八郎を連合艦隊司令に登用した理由は、「運が良い」と観たからでした。その運の良さは、部下にも恵まれました。参謀の秋山真之ですが、これも緻密な作戦を立てますが、最後は「天祐」(天の祐け)と述懐しています。

児玉は国家の危機に二階級降格までして日露戦争の参謀長として心血を注ぎましたが、司令官は愚鈍とも思える大山巌でした。それが東郷や大山の涵養した国家に有効な「観人則」だったのです。

思考の多様は、意図すれば目くらましになる。あるいは目を転じさせる興味があれば人間は、深く、落ち着いた思索を疎かにしてしまう。

それは、他があって自己が存在するという「自分(全体の一部分)」の確立を妨げ、連帯の分離、コロニーからの離脱、排斥、といった茫洋としたところでの夢遊な自己認識しか、できなくなってくる危険性をはらんでいる。

小泉君は、台湾でも人気の政治家

清末の哲人、梁巨川は「人が人でなくなって、どうして国が、国と云えるのか」と。

その「人」とは、どのような人間をみて感じ、察するのか。いまどきの人格とは何ら係わりのない附属性価値でいう、地位、財力、経歴、学校歴(学歴ではなく)を人間判別の具にしたのでは見えてきません。

今は、食い扶持保全のために高学歴エリートが、その知を、我が身を護るための用として虚言大偽を弄し、文を改竄し、責任回避します。

≪文章は経国の大業にして,不朽の盛事なり≫

これは山県でなくとも「タマッタものでない」と思うところです。

いかがですか、人間考学は、あなたの内心を怖がらずに開け、無駄なものは省き、器を大きくしたところで素直に事象を観察することです。老境の域にならなくとも、童のころに戻れば醇な心は還ります。

それで眼前の事象を眺め。考察することです。

「人間考学」は、思索や観照の前提として、まず自らに浸透しなくてはならないことへの促しです。それは「本(もと)立って、道生ず」まずは、その内心に本を探り(己を知る)、特徴に合わせて伸ばし、道を拓くことです。

その道の歩みも、やたら巧言を語らずに、体験を糧に内心に留まった考察を反芻して、利他のために発するのです。

口耳四寸の学といいますが、口と耳の距離は四寸くらいですが、聴いた、見た、知った、覚えた、この簡単なことを身体すら巡らすことなく口から発することは「話」言べんに舌ですが、「語」りは、「吾」を「言」うです。

つまり梁巨川氏も言うとおり、吾のわからないもの、知ろうとしないものは、彼の云う意味での「人」ではないのでしょう。

その「人」を考える、人の織り成す現象の行く末を想像する、それが「人間考学」命名の由縁でもあります。

平成の結びに

蒋介石

蒋介石