月刊わらじの最新号を読む。

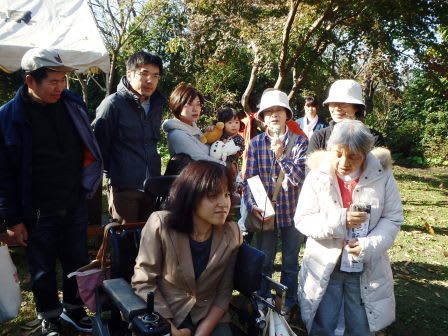

表紙は11月23日の見沼田んぼ福祉農園の収穫祭。

20年近く続いている総合県交渉.

現在は埼玉障害者市民ネットワークが窓口。

当時は、国際障害者年サイタマ5年目のつどいが窓口)で、

「街の中の村づくり」として福祉農園構想が出されていたことが紹介される。

とともに、埼玉の都市化の中で逆説的に障害者が生まれていく過程を描く。

「村のありかたが、障害を形作る」。

であれば、障害のある人たちだけでなく、

学生、若者、浦和北ロータリークラブの社長さんたち、

彼らが支援する留学生や若者たち、そして飯舘村の安齋さん、

高知の島岡さんなど、様々は風が吹いていく。

表紙の文章は、「その風が障害を、地域を、国境を越えて、

土のにおいを通わす」で結ばれる。

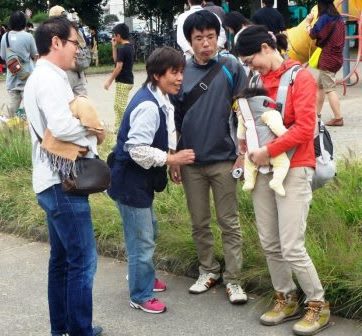

「克己絵日記」384号「赤子を抱く」にはうちの邑さんが初登場。

ちなみに母親もかつて登場したことあるので、僕以外全員登場。

また、ボランティア学...会会長の栗原彬さんも文章を寄せている。

ちなみに赤子を抱くを読んだ、孫にまごまごじいちゃんは、

「うちの孫描いているのに、絵が手抜きだなと」つぶやいた。

うーむ。このような感覚こそが、埼玉の障害者運動だよな。byコッペ

の振り分けに抗い、

の振り分けに抗い、