さあ、来週初めから

doironのお絵かき展が始まるんだよ。

日曜日はそのオープンの日で、

普段、何やかやでよく一緒にいてる

人たち数人に声をかけ、

見学してもらい展示会の横で

BBQをやることにしているのだ。

まあ、絵に対してというより

BBQでみんなの関心を引いて

ついでに絵を見てもらおう

という魂胆だ。

この魂胆はもう四国遍路中から

頭の中に描いていたことだった。

闘病中の首Dさんとの

ご遍路を何かの形で

お披露目しておきたかったので、

何かいい方法はないかと考えていたのだ。

メンバーはだいたいエイ仲間や

歩く仲間中心で、声をかけてみたら

「行くよ~」とありがたい返事を

もらっている。

まあ半ば無理やり的な

ところもあるけどね、へへ。

まあ何はともあれ、

お絵かきdoironの初展示会で

あることには変わりない。

できるだけの準備をして

皆さんを出迎えてあげたいと思っている。

初期の準備は、このまえブログでも

報告した通りに用意を進めてきた。

基本的なところは大体できたと思うが、

やり始めてみると、

あああれもしなきゃとか

色々出てくるのだ。

ここにちょっとそれも書いておこう。

開催はこの週末だから、

参加する人のことを考え、

ほかにも気が付く範囲で

いろんな準備をしてきました。

首Dさんも来てくれて、

打ち合わせとかもしています。

まず、先日はこんなパンフレットも作って、

事前に渡すようにしました。

実際に家を知らない人もいるので、

地図を印刷して作っています。

みんなのためにとはいうものの、

これもイチビリの一つなんですけどね。

初お披露目の記念品としては

残しておいてもいいかなと

思ってやってみることにしたのです。

それから、来てもらった人に渡す

お土産なんかも作成しましたよ。

こういうしおりなんかも入れてね。

お土産を入れる袋は百均で

厳正してきました。

百均なので厳選してきた

といっても知れてますけどね。

そして、展示会の現場には、

八十八ヶ所プラス高野山で

押印してもらった掛け軸や

納経帳、遍路時の服装なんかも

並べるとともに、

各寺ごとにかいたブログを

印刷してファイルにして

並べることにしました。

まあ一寺ごとに原稿用紙

3枚くらいのブログを書いていますし、

その時に取り組んだことなんかも

きっちり書いてありますから、

興味のある人には読んでもらうと

便利だと思いますよ。

でもねえ、実際はこれが

とても手間でしたねえ。

ページ数では500ページほど

ありましたから、印刷に

時間のかかること。

これも100均のファイル

2冊にまとめました。

まあ、こうして展示の絵の額など

百均は多用してるんです。

年老いて年金暮らしの中で

個人が楽しく遊ぶのに

百均はとても頼もしい味方なのです。

他にも百均のボードに

お絵かき観賞方法なども

記載したものも並べておきましたし、

首Dさんと四国で撮影した写真も

印刷しましたよ。

いずれも費用は掛かっていませんが、

気持ちはしっかりこもっています。

展示会室を後で元に戻すのに

あまり手間がかからないように

ボードで家具を隠すなどして整えて、

大体出来上がった部屋に

そんなものを並べています。

まあこれらの作業は、

素人の所作ですから、

こんな反省点もあるんちゃうん

とかいうのもぜひ気づいたら

教えてほしいと思いますね。

あとはまあ、参加者の名簿なんかも

作れたらいいかなあ。

参加したときに、これに書いて

いただけたら、doiron自身の

いい記念品になりますのでねえ。

あ、個人情報はまったく

オープンにはしませんから

安心してください。

まあだいたいこれで展示会の

準備の方はおわりかなあ。

まだ何かあるかなあ。

あとはBBQの用意も

少し残っています。

明日はそれを書きましょう。

自分の絵画展示会の準備をしながら、

いろんなことを考えた。

絵の展示をするから、

もしよかったら来てね~

なんて声をかける友達は、

たいていマラソン時代の友達が多い。

趣味が全く違うので、

こんな絵を描くほど暇やねんなあ、

と変な関心をされるだけかなあ

なんて考えたりしてしまうよねえ。

でもまあ仕方ないんだよ。

今の自分の何分の一かは

こういう趣味にとらわれているんだから、

もし素人の絵かきでこんなに

描きためて自分で展示会やって

喜んでるおっさんもいるんやあ

なんてのが、高齢化してきている

友達への変な励ましに

少しでもなればいいのかもしれませんねえ。

自分で絵の展示会をするにあたって、

ここんとこジムの自転車をこぎながら、

昔の絵かきの話の本をだいぶ読んだ。

まあ、自分にしてみればこういう点では

運動と絵はつながっているんやけどね。

読んだのは、狩野永徳、長谷川等伯、

伊藤若冲、鈴木其一の四人で、

今は北斎の娘「葛飾応為」を読んでいる。

見ているのは絵の本ではなく

彼らの歴史小説だ。

今も残る彼らの作品が

どんな歴史、どんな環境の中で

どんな思いで描かれたのか

というのが主なテーマで、

彼らの中でも神品といわれる

作品の製作にひめられた物語は、

絵を描く自分としてどう感じるか

というのがテーマだった。

いずれの作品にも彼らの熱い想いと、

神が筆を走らせるという姿勢が描かれてあり、

読みごたえがあったなあ。

そんな彼らの熱い想いに比べて、

自分が描く絵はというと

もう恥ずかしいを通り越して

バカみたいなものなのだが、

自分なりに「よく描いたなあ」

と思う作品も実はあるのです。

四国詣での写真のなかでも、

出来上がってみたら

「おお~意外に自分の気持ちが

うまく表現できたやん」

と思われる作品もあった。

例えば60番の横峰寺の絵もその一つだ。

山の中の神社で立派な燈籠があり、

その燈籠とお寺本殿の遠近感が

鮮明にかけていたのが、

自分でも驚きだった。

そして3番の金泉寺のお寺では、

境内に置いてある石の質量感が

案外うまく表現できた

というのもある。

さらに2番の極楽寺の小さな地蔵さんも、

その細やかな慈悲感が

かけたような気がする。

そんな遠近感、重量感、慈悲感は

絵を描きながら知らず知らずのうちに

とらわれていた感覚だ。

自分の画力を超えて、

何かが筆を走らせてくれたような

気がするというのは

言い過ぎかもしれんけど、

結果として何かに導かれていたような

気がしてならない。

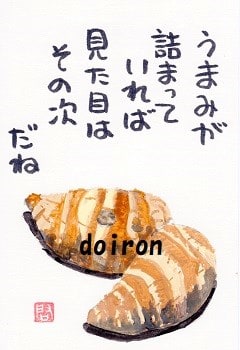

実はそこに並べてある絵手紙もそうだ。

サザエの絵は、義母さんと

描きあった絵で、

うまそうに書けたらいいなあ

なんて思いながら描いたから、

意外に出来がよかったなあ。

絵手紙は言葉も面白い。

トマトの絵の言葉やカエルの絵の言葉は

半分夢の中で出てきた言葉だ。

あれの絵の言葉はどうしよう

なんて考え続けていると、

パッと夢の中で出てくるから面白い。

まあそんな風に自分の絵も、

全く小説のような高尚なものではないが、

意外なところから筆が走ったり

言葉が浮かび出てきたりするのが、

面白くて仕方ないのだ。

今回のお絵かき展示会も

まだまだ準備としてやりたいな

と思っていることは色々とあるのだが、

またもう一方の頭の片隅で、

じゃあ次のお絵かき展は

何をテーマにしようかなと、

そしてそこで何に出会うかなと

すでに新たな自分の取り組みに

思いを馳せているという部分も、

実はもうあるのです。

もうすこし頑張ってみようかなあ。

絵手紙となっても絵の大きさは

はがきサイズになっている。

これを展示するわけだが

ただ単に並べるだけというのも

面白くない。

とりあえず、今の時点で

お気に入りの絵を6枚選び

それらは少し大きめの額に

収納して展示ボードに張り付ける。

じゃ、残りの作品はどうするか

これはかなり考えたねえ。

四国と同じように額縁に

いれていったとしたら

また百均に行って

額だけで5000円くらい

買い物をしないといけない。

いやあ、これは大そうですねえ

百均で5000円の買い物するって

どんな人間やねんって感じでしょ。

もう少し、手軽に、お安く

展示する方法はないかと

百均をウロウロしながら

色々と考えてみたのだ。

最初はコルクボードに

貼り付けてというのも考えました。

でもねえただ単に貼り付けるのも

ちょっと味がない。

結局、なんどか100均に行って

あーじゃない、こーじゃないと

店内をうろついた挙句<

A3の硬質ボードを買ってきて

その中に絵手紙を張り付けて

まとめて飾り付けていくのは

どうかと考えたのだ。

まずは1枚だけボードを

飼ってきて詰めようとすると

絵の固定のために

はがしやすい両面テープで

ケース内に張り付けていくという

ことが必要だ。

まあ、こんな地味な作業も

必要なんですねえ。

でもさあ、経費のこととか

自分でしてもめんどくさいなあとか

そんなことを考えると

この硬質ボード1枚で8枚の

絵手紙を収入することができる

この方式がやはりベターだろう。

またまた慌てて100均に行き

ボードを4枚と絵を固定するための

追加の両面テープを買ってきて

作業を始めることにしたのだ。

絵手紙は、はがきサイズで

このボードにはぴったりなのだ。

で、結局A3のボード5枚を

6枚の額の周りに

貼り付けて何とか一枚を

作り上げた。こんな感じね

これでまあ、絵の展示はほぼ終わりだ。

でもまだまだ準備は終わりじゃない。

あとはいろんな説明書きも用意だ。

まずはタイトル

どんな名前にしようかなあ

もともとは四国八十八か所巡り

がメインタイトルだが

そこに絵手紙がついたりするから

なんかうまいネーミングが

必要やなあ。

例えば「人生、お遍路日和」なんてのはどうか

それとも・・・

これはもうすこしじっくり考えていこう

そして余った石こうボードを張り付けて

そこに首Dさんとの四国逆回りの

説明文書もつけないとね。

それから、四国の絵で

クイズ大会もしますよ。

例えば

「マリリンモンローが描かれてあるのは

どのお寺の絵?」

「doironの姿が描かれているのは

何番目の寺」みたいな

クイズ集も作ります。

そうそう、四国巡りも

ブログにしているので

それらを全部打ち出して

一冊の冊子にするのも

いいかもねえ。

後は掛け軸をどこに貼るか

集印帳をどこに並べるか

とまあ、まだまだやらねばならないことが

多々残っている。

さあて、どんな展示会に

なるんでしょうねえ。

展示の始まりは6月中頃以降

と考えています。

パンフレットを作ったり、

来てもらったらちょっと楽しめるような

イベントも考えつつ、

楽しんでいきましょうかね。

詳しくが決まったら

ここでもお知らせしますので

是非来てくださいね~。

三枚目を置こうとすると、

扉のためにつけてある木が

邪魔になって、

うまく並べることができません。

そこで、ボードにちょっと

切り込みを入れる必要があります。

こんな感じ。

垂木を張り付けて並べてみますと、

ああ、これでピッタリ3枚が

並びますねえ。

こうして北の壁に1枚、

西の壁に3枚を並べます。

これで80作品の絵が展示できます。

でも四国は八十八箇所ですので、

あと8作品を展示しないといけませんね。

ということは後1枚展示用の

ボードがいりますが、

このボードはかなり広い

スペースが空くことになりますので、

このスペースに高野山参りの絵も

展示することにしました。

横に貼る垂木は、

ボードの半分くらいの長さになるので、

裏からねじくぎで打ち付けるのは

むつかしかったです。

長い垂木を定規で測っておいて、

それに張り付けるように

見当をつけていきます。

でないと並行になりませんからね。

慎重に電ドリを回して

作っていきます。

こうしてボードは頑張って

作ることができました。

これで、多分震度7でも大丈夫でしょう。

で、次はそこに飾る肝心の

絵なんですけど、

もちろん裏に両面テープで

ボードに張り付けていくなんて

乱暴なことはしませんよ。

百均へ行きいろんな額を見ながら

展示できそうなものを探して

購入することにしました。

そうして買った額が100枚。

う~ん、百均で10000円もの

買い物をするのは初めてですなあ。

ではこの額に八十八箇所の絵を

写真のように

一枚ずつ納めていきましょう。

結構これも手間なお仕事です。

年を取ってくるとねえ、

昔みたいに作業をがばっと

まとめて続けることも

あまりできなくなってきます。

集中力も続かないので、

何やかやしながら詰める作業を

してたらまる1日かかってしまいましたな。

人間、やはり仕事とかは

若いうちに頑張らないとあきませんね。

次にこれをボードに張り付けていくわけです。

額の構造や形をうまく利用して

セロテープで張り付けていきます。

あ、でもこの時はどんな

順番にしようかなと、

いろいろ考えましたが、

まあ逆回りに回った順番に

一枚づつ張り付けていきましょう。

張る向きもいろいろと考えましたが、

素直に右並びでつけていきます。

全部並ぶと結構壮観です。

よくもまあこれだけ描いたものですな。

絵の展示が終わったら、

この絵それぞれに説明がいりますねえ。

これは何番のなんというお寺なのか。

doironはそこで何を考えて

こんな絵を描いたのかなどもね。

絵一枚にお寺名と2行くらいの

案内を加えていきます。

これがまたねえとっても大変なんです。

そのお寺に行った自分のブログとか

見ながらコメントを決めていきます。

絵によっちゃ、何でこの部分の

絵を描いたのかななんて

疑問に思ってしまうこともありましたが、

巡礼のことを思い出しながら

頑張って作成しました。

それにしても1回の巡礼だけで、

回るだけでなくどんなけ

手間と金をかけるねんって感じですな。

でも一緒に回った首Dさんの

想い出も入っていますので

手を抜くわけにはいきません。

こうして展示がほぼ完成しました。

では会場づくりも考えていきましょう。

まずは四国巡りの案内なんかも

置かないといけませんね。

ブログを引っ張り出して

作った案内本も置きましょうか。

ついでに四国巡礼のルールなんかも

展示するかなあ。

展示をする部屋は、我が家の応接室です。

部屋の中にある家具として

大きなものとしてはサイドボードが

2つありますが、

これを移動させるのは

かなり大変ですので

うまく活用していかなくてはなりません。

ここにCDを置いて、

静かに音楽を鳴らしたり、

般若心経を鳴したりしますかねえ。

あ、そうやあ四国巡りの

掛け軸や納経帳も

置いてやらないとね。

それから四国の絵を

かなり詰めてはったので、

スペースが余りますので、

書き溜めた絵手紙の一部も

張ってやろうとかも考えています。

この展示方法も考えないとねえ。

こちらの絵は全部で

100枚くらいありますが

絵を描き始めたばかりで

展示するにはだいたい

50枚くらいかな。

こちらはそれをA3の

硬質フィルムケースに

いれて展示してみようかな。

続く

退職してから

四国の絵を88枚。

33か所巡りも5枚くらい。

そして絵はがきは大体

150枚くらいは書いただろうか。

こうして描いた絵は自分の

ファイルの中に納まっていたりするが、

なかなかどうして自分の画力を

培いながら溜めてきた絵

というのもまたかわいいものであったりするのだ。

大概の絵はこのブログで

紹介しているのだが、

じゃ、これらを実際並べてみて、

いっきに比べつつ眺めてみたら

どうだろうと、へたくそなりに

考えたりしていたのだ。

もちろん展示会とかやって

認めてもらう気なんて

全然ないのですよ。

でも、まあこんな遊びをやっているよ、

よかったら参加してね程度には

眺めてくれるというのが

まあ理想的な姿だね。

そこで、昨年ずっと首Dさんと回った

四国巡りの絵を中心にし、

展示会をしたらどうだろうと

ずっと考えていたのだ。

四国巡礼のお披露目にもなるしね。

しかしねえ、絵の展示といっても

これもなかなかむつかしい。

家の中の使っていない部屋の壁に

穴を開けつつ飾ったら

いいのかもしれないが、

まあそこまでのこともできないし、

それだとミセスの許可も下りないだろう。

後始末のこともしっかり

考えておかないといけないしね。

じゃどうすればいいか。

これはここんとこの懸案として

ずっと持ち続けてきたことなのだ。

実際、自分で美術館の展示を見ながら、

ああこんな展示の仕方もあるのかあなどと、

いろんな検討を進めてきた。

で、最近ようやく工務店の友達の

協力もあって、絵の展示方法が

固まってきたのだ。

その方法はこうだ。

一枚のボードに、垂木の棒を

4本張り付けて、それに

100均で買った額縁に絵を入れて

テープで張り付けていくというものだ。

ボードの裏には縦に垂木を

二本張り付けて、ボードが

しならないようにしないといけないねえ。

というわけで、結局1枚のボードに対して、

垂木を6本用意しないといけない

ということになる。

これがねえ、微妙に長さをそろえておかないと、

このボードを並べるから

見た目も統一しておく

必要があるので大変なのだ。

一枚のボードに対して、

張り付けられる絵は20枚。

四国は88箇所だから、

最低5枚入るということになる。

したがって縦の垂木を10本。

横の垂木を20本用意しないといけない。

いくら杉の木という柔らかい垂木でも、

長さを見ながら30本切る

となるとなかなかのもんだ。

電動ノコなんてないから、

すべてのこぎりでギコギコ

やっていくことになる。

水分をとりつつ、ヒーハー言って

キリとり作業をしたよ。

よーし、この段階までは完璧だ。

たまに吹く強風で、

doironのふさふさの毛の中に

カンナくずが舞い込んだりしたが、

まあこれは慣れているので大丈夫だ。

ではこうして切れた垂木を

ボードに張り付けていこう。

あ、そうか、くぎを用意しないとなあ。

垂木の長さに会うねじくぎを

コーナンに買いに行った。

おお~これだこれ。

で、これを打ち込むのは電動ドリルだ。

これはもっているし、

いろいろと使っているのでなれたもんだ。

まずは裏の縦棒から打ち込んでみよう。

ねじくぎは縦棒のほうから

打ち込むのではなく、

ボードの方から打ち込んでいくので、

決められた配置にきっちりと置き、

ねじくぎを裏から打ち込んでいく。

一本の垂木に対して

ねじくぎ3本を打ち込む。

そうして裏返してみると、

おお、完璧ではないですか。

ひょこいがんだねじくぎが

垂木を斜めに打ち抜いている

こともないし、角度もちゃんと

統一されている。

ではこれを頑張って作っていきましょう。

そして3枚目も出来上がったところで、

今度は部屋内へそれを

配置することを少し考えてみましょう。

すると、一枚の壁に三枚を並べようと思ったら、

ちょっと工夫が必要なことがわかりました。

う~ん、これはどうしましょうか。

続く

今日から師走です。

あとひと月で今年も終わるのですねえ。

来年もまた、いい年が続けばいいなあ。

ということで、来年のカレンダーを

配る時期になりました。

毎年、自分が描いた絵で

カレンダーを作っています。

このカレンダーづくりが、

一年の締めくくりみたいで、

コツコツと遊んでいるのです。

何気なく書いた下手な絵や文章でも、

その時その時のいろんな

思いが詰まっています。

来年のカレンダーを

すこし解説してみましょう。

まずは表紙です。

これは今年描いた大きな絵を

掲載して作ります。

ことしは6月に結願した

四国巡礼のお礼参りで、

高野山に行った絵を載せてみました。

まあ、中に掲載した絵もそうなんですが、

プリンターがしっかりしていないので、

どうも微妙な色合いや

解像度がなかなか表現できませんねえ。

といってもまあ、

さほど立派な絵でもないので、

これくらいの印刷で

ちょうどいいのかもしれません。

次は一月です。

絵は「カモネギ」になっていますが、

実はこれは以前書いた

ネギの絵がさみしそうだったので、

何とかしようと考えており、

ある時バックに近所の池で見つけた

カモメの絵を入れてみることにしました。

まあ、ちょっとは目出たい

絵になったでしょうか。

これは一月にいいかもね

とおもいつつ、

言葉を考えていたら

こんな言葉になりました。

2月、3月はダイエットで

野菜ばっかり食べていたので

ブロッコリーとセロリです。

健康的でいいねえ。

いい食べ物は力の基になりますねえ。

4月はムラサキカタバミです。

庭の隅っこに毎年出てきます。

ふまれても草刈りしても、

なかなかしぶとく生きてます。

以外にこの植物は

根がしっかりしているんですよ。

しぶとく生きる姿に励まされます。

5月は家の近所の公園に生えている

「キカラスウリ」です。

秋になるとカラスウリの

実をつけますが、

これは黄色い実になります。

この花はレース模様がきれいな花です。

どんな素敵な実がなるのだろうと

思っていると、

ドデーンとでかい実をつけます。

レース模様に騙されてちゃいけませんね。

そんなところにひっかけて、

この花の言葉になりました。

ウリ言葉を投げている人って、

自分でわかってないんですから

無視しましょうね~。

残念ながらこのキカラスウリの花は

公園の草刈りおじさんに

やられてしまったようです。

6月は、大好きな花、ネジバナです。

都会でも見かけるラン科の植物です。

花がねじのように輪生でついていきます。

よく見ると、右巻き、左巻きは

混在しています。

どんな要素で決まるのかなあ。

遺伝子の問題なんでしょうねえ。

でもねじれて咲く花でも、

すくっと立ってとても可憐です。

こんな言葉をつけてみました。

7月はホテイアオイです。

親戚のおばさんが

「ホタテアオイ」と間違えて

いってたのを思い出して

笑ってしまいます。

でも、花の茎の付き方が

「ホタテ」みたいに持っこりしているから、

なるほどなあと思います。

世界三大悪草の一つなんですが、

花は可憐できれいですねえ。

こんな泥水の中から

こんな青い色が出てくるなんて、

自然の力ってすごいなあ。

8月は庭で羽化している蝉の姿です。

もうあとほんの少ししか

生きられないのに、

全力で鳴いて元気な夏の

バックコーラスを演じているねえ。

9月はエビイモ。

いつも行くエイで

たまに出てくるのですが、

見た目と違ってとてもうまい。

10月はナメコ。

11月はアロエです。

言葉はそれらから

浮かんでくる言葉を入れましたよ。

被写体がいろいろと

話しかけてくるのです。

そして最後の12月には、

なんてことはないチクワを描きましたが、

これは言葉がとても気にいってます。

チクワでもつつきながら、

お話をする飲み会なんて

いいじゃないですか。

まあこれで一年終わりです。

ちょっとはほっこり、

ホッとしていただけたでしょうか。

来年もまた、このカレンダーみたいに

ほっこりすごしたいなあと

思っているdoironなのでした。

和泉の美術館・博物館の二つ目は

「弥生文化博物館」。

我が家から最も近いところに

ある博物館です。

歩いて5、6分かなあ。

どこに行くにもその博物館前を

通ることは多く、

「ああ、今やってる展示会は

まだ行ってないなあ」とか

普段から親密に接している。

今回の「沖縄の旧石器人と南島文化」も

まだ行ってなかったなあ。

弥生文化と沖縄文化かあ、

ちょっとどんな関係があるのかなあ、

と思いつつ先日、家から歩いて

尋ねていくことにした。

ああ、ここの入館券は

いつも手に入るよ。

余分に持って行って、

券を買いそうな人に遭遇したら

差し上げることにしている。

このブログの読者の方も

希望があったら言ってくださいね。

少しでも多くの人に

弥生文化に触れてもらえたらいいもんね。

ただし、枚数はごくわずかですけどね。

かつて大阪府知事の影響で

閉鎖されそうになったところですが、

まあまだ何とか頑張ってるようですねえ。

あの知事の影響で

一方では一般の参加者の人にも

わかってもらえるような

イベントなんかも開催され、

そういう意味ではいい刺激が

入ったのかもしれないね。

では中に入っていきましょう。

特別展示室は2階です。

展示物の中には沖縄の

生き物も展示されています。

これは、ハブですね。

そうそう大和葛城に出かけたときに、

こんな看板がありましたねえ。

うひゃー、本土にもハブがいるんですねえ。

それにしても凶暴な口ですねえ。

一生噛まれたくありません。

そしてこれはヤンバルクイナ。

2015年ころには70羽もいない

とされていた絶滅危惧種だ。

そんな展示の横にあったのが

「カトウキヨマサシカ」の角の展示です。

え~こんな名前のシカがいたんや

という驚きとともに内容を見てみると、

どうも昔の日本鹿の祖先といわれている

シカのようです。

遺跡の残っているのが熊本県で、

そのためこんな名前が

付けられたとのこと。

うひゃー、生態学と歴史学との

合作名ですねえ。

ちょっとなんか紛らわしいなまえですが。

当時、沖縄の遺跡の中で

見つかった子供の足の遺跡が、

日本で最古の人類の化石だそうです。

3万6千年前くらいのもので、

そのあと2万年くらい前の

人物として見つかったのが

「港川人」

といわれる人の遺跡です。

上半身は小さく、下半身はしっかりした人間で、

食べるものから顔の輪郭は強固で、

それを再現した模型が

そこに飾られてありました。

え~、顔はなんかこの前難波で

見かけたような人ですねえ。

しっかりした下半身も、

えっとブログ上ぼかしが入りますが

しっかりと組まれていますねえ。

小さな展示室ですが、

いろいろと工夫をされているようです。

doironはそんな感じで帰ってきたのですが

ミセスはここで行われる

コンサートに参加して、

「よかったあ」といいつつ

満足げに帰ってきましたね。

こうして今年の夏までは、

群馬の星野富弘美術館も行ったし、

夏のご近所もくるくると回りました。

またミセスは秋には

島根県の美術館にも

行きたいというので、

それだったらdoironも

安野さんの美術館にもと思い、

現在いろいろ画策している

ところである。

ああそうだあ、

自分の四国お絵かき美術館も

もっとしっかり進めていかないとなあ

というのも頭の片隅で考えているのでした。

今日は3時間走でした。

そのことはまた整理次第

書くことにしましょう。

ブログはこれまでの続きです。

ーーーーーーー

前回神戸の美術館に行った。

怖い絵展も面白かったなあ。

そこで、今回は和泉市の

山の方にある久保惣記念美術館に

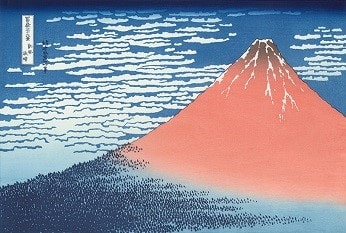

「北斎の富士」展を見に行くことにした。

まあ、こういう美術館なんかに

ミセスを連れていくと大喜びだ。

またdoironのあそびの許しが

もらいやすくなるってもんだ。

北斎が描いた富士の数々は、

あらゆる画法を研鑽し、

自然を凝視した末に

降臨してきた神によって

描かれたようだという人もいます。

北斎はこう語っています。

晩年になって

「禽獣虫魚の骨格、

草木の出生を悟し得たり」と。

まあとにかく彼が描いた

富士の絵は総ての画各を

飲み込みつくした日本人の

心の中の富士山なんでしょう。

ここにも車でやっていきましょう。

和泉のこの辺りは最近、

大型のショッピングセンターが

できてよく行くところです。

久保惣にしてみれば、

周りの風景が変わっていくのは

やるせないところなんですが、

そこはそれ樹木の植え込みなんかで、

周りの風景をうまく

隠しているように思えます。

むかし、久保惣太郎が

ここに美術館を建てたとき、

中から見える丘の上に

住宅街ができると聞いたときに、

だったらそこの土地を

すべて買ってこいといったとか。

周りの景色にも非常に

関心を持ってたそうですが、

まあそこまでいかなくても

こうして樹木を増やして

隠しているのはとても

好感が持てる作業ですね。

この美術館、現在は国宝2件、

国の重要文化財29件を含む、

所蔵総数は約11000点。

作品の大半は久保惣コレクションで、

収集年代や経緯によって

第一次から第五次久保惣コレクション

と呼ばれているそうです。

田舎の美術館ですが、

中に入っていったらその

壮大な展示物にうひゃーと

驚く人もたくさんいると思いますよ。

僕らはいただいた券で

入っていきましたが、

その日は特別デーで

一人200円という

大判振る舞い日でした。

展示館はいくつかあるのですが

北斎展は一番奥の方の

本館でやっています。

それにしてもここの庭も

手入れはすごいですね。

ここに植わっている植物が気に入って、

最近ミセスがちょっと

植木替えにこっています。

うひゃーあんな庭には

絶対ならんけどなあ。

とまあそんな出来事も発生させつつ、

本館に到着です。

北斎は2室で展示しています。

その1室に入ろうとすると、

静かな展示員さんが

そちらは今小学生が入ってますから

こちらから入ったらどうですか?

とのこと。

ああ、そうですか、親切ですね。

入っていきますと

一枚ずつ展示がされています。

有名な凱風快晴や

神奈川沖浪裏などは

特別なケースに入れて

飾られていますが、

その他の者は順次一枚ずつ

展示されています。

そしてその横には、

絵の説明が張られていて、

これは何をどんな風に描いた図であるとか、

構図を見ると富士の大きさが

より大きく感じられるような

配置になっている

というような説明もあり、

じっくり見てると

どんどん時間が過ぎていきます。

そして絵の中には北斎だけではなく

歌川広重も飾られており、

なかなかの見ごたえのある展示でした。

北斎は88歳で亡くなったそうです。

そして亡くなる直前に

「あと5年いかしてくれたら

本当の画工になっただろう」

といったそうです。

いやあ富嶽の絵でも

その周辺に書かれた人々の暮らしは

すごいものがありましたよ。

もうあなたは本当に画工だったんですよ。

辞世の句は

「人魂で 行く気散(きさん)じや 夏野原」

人の魂となって夏の野原に

気晴らしで出かけようというもの。

うん、なんか絵の厳しさ、

激しさの陰に彼の優しい心が

あるようなそんな歌でした。

和泉の山の方にある

この久保惣美術館は

本当にすごいね。

もう5回くらい行ったけど、

いつも注目しています。

夏休み期間だからどうか知らないが、

いろんなところの美術館・博物館が

子供も喜ぶかもしれない

というような展示を

今年は精力的に開催していた。

そういう美術館のチケットなんかを

回してくれるありがたい友達がいて、

8月にぐるりんと回ってみたのだ。

まず最初に行ったのが、

兵庫県立美術館で9月18日まで

「怖い絵」展

が開かれました。

中野京子という作家が

西洋美術の絵に含まれる恐怖を

題材にとりあげた展示会です。

怖い絵、恐怖というとどんな姿かというと、

やはり人間の命をテーマにしたもの、

宗教的に理解をこえたもの、

何でもない絵が当時の社会情勢の

中ではとてつもなく怖い絵であったもの

など様々です。

別に鬼太郎と妖怪の戦いとか、

国会議員と秘書との争いとかではありません。

背筋が多りついたり、

寒イボの出そうなそんな怖さかな。

暑い日の続いたそのころですので

冷房の効いた涼しい美術館で、

さらに涼しさを味わってみようと思い

車でちょろちょろと出かけていったのでした。

この美術館の周辺道路は、

「神戸の街歩き」でよく通るところです。

またここは以前に

「だまし絵展」のあったところなので、

それも超楽しく見に行ったので

場所は分かっていたため

車で迷わず一直線です。

2時間400円の駐車場に車を入れ、

さあでは中へと入っていきましょう。

美術館の中の絵は絶対撮影禁止ですが、

中には宣伝に使われている

絵なんかもあります。

これも怖い絵ですねえ。

こわい殺気に満ちています。

またこれは、自分の首を切り取られる女性が

目隠しをされて、

ざん首台を探している絵です。

横にいる女性の身内の顔が

すごい顔になっています。

ほかにもパッと見ただけでは

こわくないのに、

背後の宗教の絡んだところを見ると

飛び上がったりと、

静かな鑑賞でしたが

体の内部の方でドキドキが続きましたね。

まあ、こんな怖い絵は描けないですね。

doironの絵はせいぜい

かぼちゃが地球になっているくらいの

穏やかさなので

(あ、カレンダーのない人にはわからんか)

安心してご覧ください。

「怖い絵」展、よかったですねえ。

体温を2度ほど下げて

もらったような気がします。

で、この日はこれで終わりかというと、

そうではありません。

あともう一館、神戸市立博物館にも

行くことにしました。

ここは、9月24日までは、

神戸の「開国への潮流」と

いう展示をしています。

ここんところ神戸には

よく来ています。

神戸市内を歩くリボン通りも

まだ途中だし、神戸のなぎさ海道シリーズを

歩く予定にもしており、

開港150年を迎える神戸港の歴史を

眺めておこうと行くことにしたのです。

あ、もちろん入館券も

いただいてましたのでね。

では三宮の公園駐車場に

車を止めてぶらぶらと

歩いていきましょう。

あ、でもお昼ですねえ。

ちょっと食堂で飯にでもしましょう。

ちいさなお店でハヤシライスが

うまそうなお店があったので入りました。

ここのお店のママさんが

まるで常連さんみたいに

親切にしてくれましたね。

「ハヤシライス、大盛にしといたから~」

とか言って出してくれます。

うん、うれしいけど、

ダイエット考えたら悲しいな。

でもこれくらいの量ですから

いいかな。

飲みに来たらかなり

賑やかそうなお店のようです。

博物館はもうこの店の近くです。

ここは以前北斎展をしていたので

来たことがありますね。

あの時は大混雑でした。

こんかいは比較的すいていて、

昔の資料や写真をじっくり

見せてもらえました。

勉強という意味では

こちらはよかったですね。

神戸で2館の美術館・博物館を

見学した1日。

まあたまにはこんな

静かなひと時もいいでしょう。

さあて、もう九月になりました。

あっという間に夏も終わりですねえ。

一年は速い。

そんな一年を飾ろうと、

毎年、絵をかいてそこに

自分の思いの言葉を入れて作った

作品でカレンダーを作っている。

まあ行ってみればdoironの

自己満足的な趣味なのだが、

まあまあこれを楽しみに

待ってくれている人もいるだろうと、

懲りずに飽きずにやっているのだ。

今年はこれまで四国の絵を

いっぱい書いてきたので、

そんな趣味の部分が若干おろそかになっており、

夏場にはがんばってカレンダー用の

作品つくりに頑張った。

まず今年最初にしっかりと

描いたのが「なめこ」。

あのヌメーとした感じを出すのに

力を注いだんだよ。

たらたらしてるようでも、

何でもとらえ方で

いい方にも悪い方にもとれるから、

いいように考えようって感じかな。

そしてこれは「ネジバナ」。

doironの大好きな野生ランで、

クニクニって花の付き方がまがっているけど、

その美しさには筋が通っています。

ひとひねりして筋を通す。

う~ん、奥がふかい。

昨日もブログで紹介しましたね。

そうそうこの花は絵で描いたように、

花は右巻き、左巻きの両方があるのです。

一年前に亡くなったばあちゃんの声を、

doironもミセスもこの花から

同時に聞いたという思い出もある花です。

そしてこれは「ブロッコリー」。

小さな芽がいっぱい、いっぱい生えていて、

無限の力を感じますね。

こんな小さな植物でも、

自然はいっぱいエネルギーを

放っているんやねえ。

われわれもそんな風に、

しっかり生きていかないとね。

次はねえこれ。

これはパッと見た目には山芋ですけど、

実際は「海老芋」を描いたもの。

この芋を初めて食べたのは、

忘れもしないあのエイだったなあ。

見た目はねえ、

なんかちょっとどんな味かなあ

って感じだけど、食べてみたら

実際はとてもうまい。

われわれ人間にもいっぱい

いろんな人がいるけど、

肝心なのはやっぱり中身なんだよねえ。

で、そんな風に考えていくと

自然のものなんかなんでも

いろんなことを私たちに

楽しい生き方を示唆してくれます。

たとえば、これはアロエ。

なんてことはないサボテン的な

植物ですが、虫にさされた時や

おなかを壊したときなどに役に立ちます。

子どものころは、

あちこちの家で庭に植えられていたり、

玄関横で鉢植えされたりしていました。

子どものやけどなんかにも

「アロエ塗っとき」、

虫刺されにも

「アロエ塗っとき」

といわれて使用されてたなあ。

そしてその生え方も豪勢だし、

実の中の液体も役に立つしと

重宝されていた。

むしられてもどんどん生えていく

そんな植物で、全身全霊で

緑色を放っていたねえ。

ほかにはショウブの花もかきましたし、

ツバメの巣立ち、

おいしいちくわのおつまみ、

ホテイアオイ、

なんかもかきました。

以外に「ウフフ~」と笑えるような

作品もできたねえ。

で描いた作品はもう12枚以上は

たまっているので

カレンダー作成は可能だよね。

でも、言葉的にはもう少し

今までよりもっとしっかり考えて

いいものを作成しよう

と思っている今日この頃です。

言葉は、簡潔、丁寧で

思いのしっかりこもったものを

と考えるのですが、

これが結構脳に刺激的なんだな。

お絵かき素材探し、そしてお絵かき、

さらに言葉選びはをもっといっぱい考えて、

脳梗塞のリハビリに

していければいいかもね。

残りの作品の結果は・・・

まもなく作り上げられる

カレンダーで見てみてくだされ~。