紀の川に架かる紀の国大橋を渡ります。

風を受けながら

気持ちよく進んでいきます。

橋の終点はこんな感じで、

階段もかなり荒れていますね。

あまりこの歩道を

使う人は少ないんですねえ。

doironが渡っている間も

利用者はいませんでした。

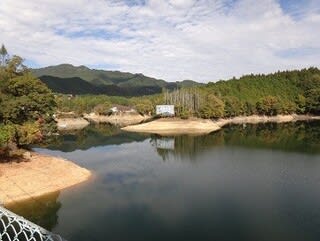

広々とした川面と飛び交う鳥たちで

気持ちいいのにねえ。

橋柱の紀州まりと狐の彫刻も

寂しげでしたね。

橋を渡り終わるとここからしばらくは

川の堤防を下流に向かって進んでいきます。

今年の春にコロナの隙間を縫って

和歌山駅から紀の川の下流を

歩いたときのあの時の

出発地点になる北島橋を

目指してゆきます。

左手に町の景色、右手に河川敷を

眺めながら、時折通る車に

注意しつつ歩いてゆきます。

途中、南海本線の橋も

こえてゆきますね。

そしてこんな建物や煉瓦作りの

建物がありました。

和歌山競輪場ですね。

道には警備員がわんさか

いましたから、今日は

レース開催日なんでしょう。

そうしているうちに北島橋に到着です。

そこを左折して街中に入ってゆきます。

しばらくこんな道路の高架下を

歩いて進んでゆきますと、

本日の最終目的地である

「和歌山市駅」に到着です。

まずは和歌山市民図書館があります。

中に入ってみるとツタヤなんかも

入っており、昔の図書館の

イメージで言うとちょっとなんか

居心地悪そうです。

我が市の図書館も、

亡くなったスーパーダイエーの

4階にできるそうですが、

ドンなのになるんでしょうねえ。

ミセスはもともと図書館で

働いていたので、世間の図書館の

変貌ぶりには付いていけないようです。

そもそも図書館が月曜休み

というのが気に食いません。

土・日曜日に読んだ本を返して、

新たな読書に突入する

というのができないのは

どうだろうかと思います。

ミセスが働いていた図書館は、

木曜日が休みでした。

理由は、木曜日が週のうちで

一番利用者の少ない

曜日だったからだそうです。

なんか民間が運営していると、

よくわからないままだと

借りようと思って取り出した本が

販売本だったりする

ことはないのかなあ。

よく利用方法がなじめないです。

我が市の図書館も変わったら、

しばらく通って慣れないと

いけませんね。

その和歌山市民図書館と並んで

建っているのが「キーノ和歌山」です。

フロアの図を見てみると、

一階がスーパーマーケットと証券会社、

それから和歌山ラーメンとカフェです。

そして二階が10件程度の食堂で

三階が病院とフィットネスって感じです。

印象は「う~ん。もう少し規模が

大きい方がよかったなあっ」て感じです。

でもまあ昼食をここで

食べることにしましょう。

今日は駅の和歌山ラーメンと

思っていたのですが、

なんとこの日は休みです。

営業しているのかなあって

感じもしましたが、

よくわかりません。

結局二階で和食店に入り、

お昼定食とビールをいただきました。

これがねえとってもボリュームたっぷりで、

もうこんなけ食べたら

夜はお茶漬けやなというくらいでした。

地ビールがうまかったですねえ。

写真忘れたけど。

あ~おなか一杯と二階の休憩場で

景色を見ながら座っていたら、

なんとそこにT本さんから

電話が入りました。

大峰山へのお誘いの電話でした。

まあ結局都合でいかなくなったんですけど、

和歌山にいるときに

和歌山に住んでいる友達から

電話って驚きでした。

「いまねえ、和歌山市駅にいてるねん」

と話してたら

「こっちに来てるんやあ。

それにしてもあちこち行く人やなあ」

とあきれられてしまいましたな。

まあそんなこともあって、

和歌山市駅に新しくできた

施設見学も終了です。

各駅停車に乗り、地ビールで

ほんわかした頭を休めて

眠りながら、電車で帰宅していった

doironなのでした。

和歌山市駅探索これにておしまい。