世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

夢の話:人を殺す感覚 その2(続々)

が、あくまで彼は私の思慮に訴えた。実力の上では雲泥の差もあるサラザンを相手に、彼は痛々しいほどの努力をして、サラザンの存在の弊害を私に説き伏せた。

階級闘争、殊にイデオロギー闘争において、サラザンのような科学一辺倒の、つまりイデオロギー・フリーの、平和的・民主的立場は、本人の意図に関わらず、体制の暴力的性格を看過し、体制維持に与する日和見主義に終わってしまう。こうした過ちは往々、知的エリートに見られるものだ。君の弱点と同じ弱点を、彼は持っているのだ。

……これが、ピエーロ氏から入れ知恵され、後にはすっかり彼自身の発想と思い込んだ、ハーゲン氏の言い分だった。

サラザンは私の置かれた状況を理解していたし、もし私が問えば、隠し立てなく答える公明さを持ってもいた。

が、当の私は、この頃、サラザンにはほとんど興味がなかったのだった。私は彼に事情を尋ねもしなかったし、問いただしもしなかった。

彼と親しくなろうとしない私を、サラザンは、ハーゲン氏に何か偽りの、好からぬ評価を植えつけられているせいだ、と考えていた。

さて、現実世界のこうした事情を背景に、私は再び人を殺す夢を見たのだが、その内容はいささか劇画チックで、今から思うと笑えるものがある。が、まあ、夢の話に移るとしよう。

夢のなかで、私はハーゲン氏と一緒に行動していた。彼はレジスタンスの地下組織のメンバーで、ピエーロ氏の指揮下、その特命を帯びて動いていた。それにはどうしても市民が一人必要だということで、ハーゲン氏は私を連れていたのだった。

私にとって彼と行動を共にするということは、一種の恋の逃避行だった。祖国は侵略、占領され、他国家とその軍によって自由は制約されて、生活も苦しかったが、抵抗さえしなければ生存は保障されていた。そこへハーゲン氏が突然現われたのだ。

To be continued...

画像は、プリンセップ「革命」。

ヴァレンティン・キャメロン・プリンセップ

(Valentine Cameron Prinsep, 1838-1904, British)

Previous / Next

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

夢の話:人を殺す感覚 その2(続)

ハーゲン氏には独特の女性観があって、自分の妻となるべき女性は、マルクス夫人イェニーがそうであったと言われているように、革命家かつ研究者である夫を献身的に支えることでその愛を貫くべきだという、なので、その女性は革命家でなければならず、しかも決して研究職に就いてはならない(なぜなら研究者が家庭の中心であり、家庭には二つの中心があってはならないから)という、固い信条があった。

だから彼は、私を一学徒として、ピエーロ氏の陣営に引き入れようとする一方、彼の伴侶として、私に研究者の道を断念させようともしていた。彼としては、私がサタン会に入り、ピエーロ氏の偉大さを、そしてその研究の意義を理解し、さらに自分でその研究に携わるよりは、同じく携わる夫を助けるほうが、研究全体の発展に資することになると納得して、研究者の道を選択しない、そういう都合の好い未来を描いていたわけだ。

そんなハーゲン氏個人の思惑も手伝って、彼はしきりに、だが深入りさせないよう気をつけて、私にサタン会を推奨した。

ところで当時は、サタン会のそうした、ピエーロ氏のファミリー的な性格を批判する声も上がっていて、サタン会は内紛状態にあった。批判の先鞭を着けたのは、相棒だった。当時はまだ相棒ではなかったから、彼のことは、ここではサラザンとしておこう。

サラザンは私を気に入っていて、それをはっきり口に出してもいた。このため、サラザンを眼の敵にしていたピエーロ氏も、却って私をターゲットにした。

私を手に入れることが、今やハーゲン氏にとって、頭目から課せられた任務ともなった。当然、サラザンは邪魔者だった。が、サラザンを誹謗すれば私が反撥することは、ハーゲン氏にも分かっていた。

彼自身、私の前でそんな卑屈な態度に出るのは、さすがに気が引けたのかも知れない。確かに彼はフェアではなかった。愛情の名の下に、外敵から守るべく私を囲い、選った餌だけを私に与えようとした。

To be conitnued...

画像は、ルノワール「若い男女」。

ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919, French)

Previous / Next

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

夢の話:人を殺す感覚 その2

私は夢で二度、人を殺したことがある。

一度目はまだ子供の頃、竹槍で敵兵を刺した。自分が人間を刺したという事実の取り返しのつかなさと、自分が刺した人間の最期の、カッと見開かれた眼の強烈さがトラウマとなって、私は現実世界でも、加害者になることを極端に怖れた。我知らず人を傷つけたという、現実における経験が、こんな夢に投影されたのかも知れない。

で、相変わらず誰かに追われる夢のなかで、私は、以前にも増して、せっせと逃げ回るようになった。今、追いかけてくる敵から逃げる。置かれている状況から逃げる。やがてぶつかりそうな局面を、予め回避して逃げる。とにかく逃げる、逃げる、逃げる……

いつしか私は大人になり、夢のなかで私を襲う恐怖はもっと現実的な、それ故にもっと怖ろしいものとなって、単純に敵に追われるようなことはなくなった。そもそも誰が敵なのかがクリアでなくなった。だから、私が直接に相手に立ち向かい、攻撃しなければならない場面も、ほとんどなくなった。

二度目に人を殺した夢を見たのは、学生のときだった。今度は銃で、知った人を殺した。

この顛末にはかなり、私の個人的な、当時の現実に即した状況があるのだが、まあ、興味深い点もあると思うので、記しておく。

私は学生の頃、院生のハーゲン氏と親しくしていた。彼は某大学教授ピエーロ氏の主催する研究会(ここではサタン会としておこう)に所属していた。

ピエーロ氏を権威と仰ぐ、そのサタン会のなかで、とりわけハーゲン氏はピエーロ氏に心酔していた。そして自ら率先してイデオローグの任務を引き受けていた。

To be continued...

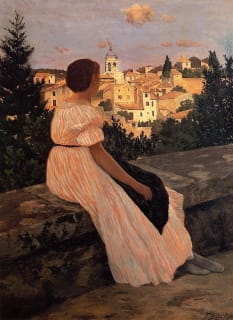

画像は、バジール「桃色のドレス」。

フレデリック・バジール(Frederic Bazille, 1841-1870, French)

Previous / Next

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ゴキブリ軍団、最後の聖戦(続々々)

毒餌で駆除するのが一番効果があることは、もう分かっている。が、クロどもが食って死んでいった毒餌は、チャバネどもは食おうともしない。

味の嗜好が違うのかな? そうとも思えない。硬いからだな、多分。

で、私は、奮発して投資して、市販のゼリー状の柔らかい毒餌を購入し、設置してみた。

案の定、チャバネどもは本能に従って食ったらしい。そして、食ったチャバネがまず死に、その死骸を食ったチャバネがまた死んで……やがてチャバネの代わりに、その、食われた後のバラバラの羽や脚の残骸を見かけるようになった。

死骸と残骸とウンチを一掃し、壁や床や棚をアルコール消毒して、ベッカム生前のような状態が、再び我が家に訪れた。

これで一応、我が家のゴキブリ問題は一件落着。

チャバネはやはり繁殖力が強く、今でもぽつり、ぽつりと姿を見かける。が、毒餌を逃れた個体は生き延びても、世代を継承することはできないらしい。

そしてまた、小さな、ずんぐりとした腫れぼったいクモや、針のように細いクモが、干からびて転がっているのも見かける。毒に犯されたチャバネを食って、死んだんだろう。

本当は、ベッカムのような天敵が食ってくれるのが一番良かったのに、一度壊れてしまった生態系だから、どう落ち着くにしても、人為的で不自然なんだ。

画像は、W.H.マッチェン「戦いのあと」。

ウィリアム・ヘンリー・マッチェン(William Henry Machen, 1832-1911, American)

Previous

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ゴキブリ軍団、最後の聖戦(続々)

チャバネの奴らは、クロの比ではないスピードで繁殖する。しかも家庭での駆除は不可能だというから、始末が悪い。

飛ぶことができず、行動範囲はせいぜい2~3メートルというが、ときおり冒険して遠出する奴がいて、キッチン以外にもぽつり、ぽつりと出没する。そこが住み好ければ、その飛び地で繁殖する。で、キッチンから旅立って、モデム裏で繁殖したチャバネ一族もいる。

本来なら、寒さに弱いので冬を越せないという。冬を越せなければ、数はリセットされる。が、数々の文明の利器に乗じて、奴らは暖かい場所を探し出し、生き延びる。

とにかく冷蔵庫の裏や下。冷蔵庫の横に、磁石で献立の紙を貼ってあったりなんかすると、その紙の下に、奴らがびっしりと群がっている。

一度、冷蔵庫下に薬剤をシューッと一吹きしてみたら、とてつもない数のチャバネが悶え苦しみながら這い出てきた。ううう、この薬剤って、まるで毒ガス。精神衛生上、良ろしくない。

チャバネの死骸を後でかき集めてみると、小山になった。こんなふうに成虫を退治するのって、焼け石に水だな、こりゃ。

To be continued...

画像は、ヴェダー「死の杯」。

エリフ・ヴェダー(Elihu Vedder, 1836-1923, American)

Previous / Next

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |