お正月に、とある若き旅する乙女と話す機会があった。聞けば、世界じゅうを飛びまわっているという。ロシアに行くのには、旅行ビザなら簡単に取れる、というので、相棒、いろいろ伝授してもらっていた。これなら、そのうちロシアに行けそうだ!

乙女いわく、中央アジアの何とかスタンをいくつかまわった。そこからグルジアやアルメニア方面に行こうと思っていたのだが、現地宿で意気投合した仲間たちと一緒に、急遽アイスランドへ飛んだ。キルギスの料理は美味しかった。云々……

で、私は、キルギスを描いたクズネツォフという画家を思い出した。

パーヴェル・クズネツォフ(Pavel Kuznetsov)。ちょっとマイナーな画家かも知れない。ロシア象徴主義の若い世代たちのリーダーで、「青薔薇派」というグループを組織した。「青薔薇派」の特徴とされる、青い靄を透かしたような、曖昧なフォルムと流麗なトーンは、ひとえに、彼の出展作品「青い噴水」に依っている(と思う)。

イコン画家の家庭に生まれたクズネツォフ。サラトフ、さらにモスクワの美術学校で絵を学ぶ。ロシア印象派の教授連、コロヴィンとセロフの門下だったが、彼らの印象派スタイルには馴染まなかった。

と言っても、コロヴィンやセロフら自身、新しく沸き起こったロシアの象徴派運動、「芸術世界」に参加していたわけで、画壇がもはやそういう時代。象徴主義の新風のなか、クズネツォフは、ロシア象徴主義の始祖たちであるヴルーベリとボリソフ=ムサトフを崇拝する、モスクワの若い画家たちのリーダー格だった。

1904年、サラトフで「クリムゾン・ローズ(Alaya Roza)」展、さらに07年、モスクワで「青薔薇(Golubaya Roza)」展を組織する。いかにも象徴主義が好む、詩的、夢幻的、非現実的(というか、現実逃避的)なビジョンをずらりと並べ、批評家からは「デカダン」と糾弾される。こんなふうに罵られれば、成功というもんだ。

が、青薔薇の熱が収まって以降は、クズネツォフの関心は、地方の民俗文化へと移っていく。彼は中央アジアを旅しながら、その共同体社会の日常生活を描く。相変わらず象徴主義らしい豊かな色彩で、かつての青への偏愛を残して。もはやぼやけることのないフォルムは、簡素で、幾何学的な造形のよう。

そして、彼が最も好んで描いたのが、キルギスタンの大草原で暮らす遊牧の民だった。

画業にふさわしく、やがて教鞭を取り、文化教育政策にも携わるが、こんな絵ばかり描いていたからだろう、社会主義リアリズムの到来に伴い、当局の恩恵を失ったという。

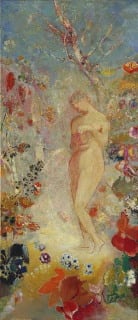

画像は、クズネツォフ「草原にて」。

パーヴェル・クズネツォフ(Pavel Kuznetsov, 1878-1968, Russian)

他、左から、

「羊毛刈り」

「鳥市場」

「草原のユルト」

「東洋の美女」

「画家ベブトワの肖像」

Related Entries :

青薔薇派

Bear's Paw -絵画うんぬん-