だが、イエスが村に着いたとき、ラザロはすでに死に、葬られて4日が経っていた。大勢のユダヤ人たちが、姉妹を慰めていた。姉マルタが、村の入り口までイエスを出迎えに行く。

「あなたがここにいてくださったなら、弟は死ななかったでしょう」

イエスは答える。

「お前の弟は蘇るだろう。私は蘇りであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。生きて私を信じる者は、いつまでも死なない」

マルタは帰って、妹マリアを呼ぶ。マリアはイエスのもとに行く。慰めていたユダヤ人たちも、あとに続く。

マリアはイエスの足元にひれ伏す。

「もしあなたがここにいてくださったなら、弟は死ななかったでしょう」

マリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、イエスは心を揺さぶられ、ラザロはどこか? と尋ねて、涙を流す。

それを見たユダヤ人たちが口々に言う。

「なんとラザロを愛しておられたことか」

「盲人の眼を開けたこの人も、ラザロを死なせないようにはできなかったのか」

イエスは墓の前に立つ。墓穴は洞穴で、そこに石が嵌めてあった。「石を除けなさい」と言うイエスに、マルタは、もう腐っているから、とためらう。

人々が石を取り除けると、イエスは、「ラザロよ、出てきなさい」と呼びかける。すると、死んだはずのラザロが、全身を布で巻かれたまま現われる。

イエスは人々に、「ラザロをほどいてやって、帰してやりなさい」と言う。こんなことを見てしまってはもう、ユダヤ人たちもイエスを信じた。

だが、このことを聞きつけた司祭長たちは、このままではみんながイエスを信じるようになる、と、互いに怖れをなす。大司祭カヤパが、

「お前たちは何も分かっていない。一人の人間が、民が滅びないように、民に代わって死ぬことは、我々にとっては得だとは、考えもしない」

この日から、彼らはイエスを殺そうと計画する。

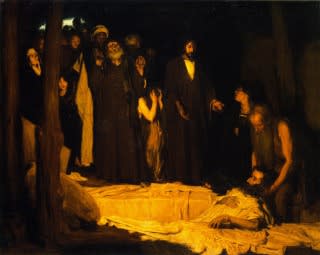

画像は、ゴッホ「ラザロの復活(レンブラントの模写)」。

フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh, 1853-1890, Dutch)

Previous

Bear's Paw -聖書あれこれ-