ワルシャワの美術館では、フェルディナント・ルシュチツ(Ferdynand Ruszczyc)は、コンラート・クシジャノフスキ(Konrad Krzyżanowski )、カジミエシュ・スタブロフスキ(Kazimierz Stabrowski)と並んで、「サンクトペテルブルク・アカデミー・サークル」を代表する画家、と解説されている。

ふーむ、なるほど。知らないタームが出てきたニャ。が、全部読むとなると時間がない。体力も集中力も、語学力もない。ここは一つ、裏技をば……

パチリと一枚、写真に撮る。外国の美術館は大抵、撮影可。帰国してから、ゆっくり調べましょう。

……実際、これ以外には方法がないのだが、あまりよい方法ではない。本は、買って読んではいけない、というのが相棒の主張。「買う」という消費行為を「読む」という消費行為と取り違え、買ったことで読んだつもりになってしまうから、というのが、その理由。

これと同じことが、写真パチリの裏技で起こる。撮ったことで調べたつもりになってしまう。

で、反省して、美術館の解説をまとめてみると……

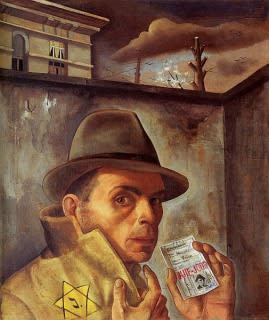

1890年代、サンクトペテルブルク・アカデミーで学んだ、クシジャノフスキら若いポーランド画家たちは、独自のコロニーを形成する。当時、サンクトペテルブルクでは、文学や民間伝承、新しい美学などからインスパイアされた象徴主義や初期表現主義の流れが、新しい形を取りつつあった。これが、風景画の新しい流れへと結実する。アカデミックな写実の伝統に、西欧ポスト印象派の表現が合わさった、様式化された感情的なビジョンとしての、北国の自然風景という流れである。

……ふーむ。

さて、ルシュチツだが、クシジャノフスキ同様に動的で、明暗の鮮明な表現が印象に残る。彼はいろんな意味で限定的な画家。絵を描いたのは主に若い頃だし、主題もとにかく風景ばかり。モチーフも明快だが数は少ない。色彩も、鮮やかなのだが暗く、色域は狭い。

こうしてルシュチツの画面は、一片の何でもない風景が、モニュメンタルなまでに象徴的に強調され、叙事詩のように大きく息づく。なかでも断然、冬や早春の風景が白眉と言い切れる。

詳しくは分からなかったが、名家の生まれで、サンクトペテルブルク大学で法律を学んでいたところ、やがて絵に転身、アカデミーで、かの幻惑的な風景を描く画家クインジに師事。画学生時代から広く旅行し、クリミアからバルト海、北欧、そしてベルリンにて、ベックリンの象徴主義に決定的な影響を受ける。

卒業後も西欧を旅し、新しい潮流を自身のスタイルに吸収した。クシジャノフスキらとともに、祖国ポーランドの芸術の発展に努め、アカデミーで後進を育成。のちにヴィリニュスに移住し、そこでも教鞭を取った。

画像は、ルシュチツ「土」。

フェルディナント・ルシュチツ(Ferdynand Ruszczyc, 1870-1936, Polish)

他、左から、

「冬景色」

「冬景色」

「春」

「樹木と影」

「古屋敷」

Related Entries :

コンラート・クシジャノフスキ

Bear's Paw -絵画うんぬん-