世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

憂鬱な野獣

インドジーフ・プルーハ(Jindřich Prucha)というチェコの風景画家を私が憶えているのは、その表現主義的な描写のせいだと思う。

例によって私にはチェコ語が分からないので、詳しい解説はいずれ誰かにお任せするとして……

プルーハは、印象派や象徴派の流れにおいてチェコ近代絵画を先駆した世代よりも、ひとまわり遅れてやって来た世代の画家。絵画が抽象へと向かってゆくこの時代、プルーハの絵にも、自身の様式を模索する変遷が見て取れる。

プルーハがミュンヘンに留学したのはちょうど、同地で表現主義グループ「青騎士」が結成された時期。だから彼の絵に、ドイツ表現主義に通ずる前衛的な色彩表現を見ることは、もちろんできる。実際、彼が色彩の技法を大いに学んだのは、ここミュンヘンでだった。

けれども私の個人的な、感覚的な印象としては、プルーハの色彩はフランス的な、まろやかな色彩へと落ち着いた頃の野獣派のように思える。描かれるボヘミア風景そのものが持つ、稀薄さと清澄さのせいなんだろうか。音楽や詩を愛し、哲学や思索に携わった画家の、内的なリズムとハーモニーのせいなんだろうか。

ボヘミア近代絵画の創始者とされる印象派画家、アントニーン・スラヴィーチェクに私淑したというプルーハだが、その絵の明るさには、不穏な時代を反映するような、くっきりとしない曖昧さ、色を与えられた影といったようなメランコリックさがある。

とりわけプルーハがこだわったモティーフは、彼の父が独居していた、東ボヘミアから西モラビアにわたる、「鉄の山」を意味するジェレズネー・ホリ(Železné hory)の情景。最晩年に描かれたそれら一連の風景は、宿命的な美しさと言うか、急いで生きてしまおうとする画家の切なさと言うか、何か切々と胸を打つものがある。

もちろん、こんな形容は後世の立場だから言えるものなのだが……

プルーハは第一次大戦に従軍し、ロシアとオーストリア=ハンガリーとの両軍が激突したガリシア地方の前線にて戦死。10年ほどの短い画家人生だった。

画像は、プルーハ「スヒーの昼」。

インドジーフ・プルーハ(Jindřich Prucha, 1886-1914, Czech)

他、左から、

「嵐の前」

「ブナの森」

「五月のリヒニツェ」

「鳥小屋」

「冬衣の自画像」

Related Entries :

アントニーン・スラヴィーチェク

アントニーン・フデチェク

ヤン・プレイスレル

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

猿を愛した画家

ドイツ語圏の美術館で必ず出くわす画家の一人に、ガブリエル・フォン・マックス(Gabriel von Max)がいる。プラハに生まれ、ミュンヘンで死んでいるのだが、オーストリア画家として括られている。

ちなみに、森鴎外の小説「うたかたの記」のモデルとなった洋画家、原田直次郎が、ドイツ留学時代に師事した画家としても、名が挙がる。

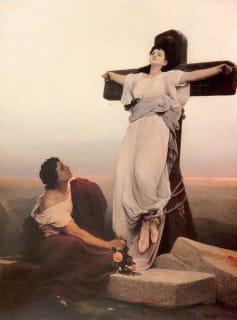

マックスの絵はかなりインパクトがある。ダークにクラシカルな画風。暗く狭いトーン&パレットは、美しくも奇っ怪な、質朴の耽美を作り出している。

が、暗くはあっても重くはない。逆に軽やかな、と言うよりは稀薄な、むしろ天上の精気、エーテルのような透明さがある。

マックスの絵に漂う、何気に世紀末的な、懐疑的、厭世的な象徴性は、私にはメフィストフェレスを想起させる。霊的なのだが、どこか知的。けれどもその知は、理想というものを馬鹿にする、悪徳讃歌の冷たい理知だ。

が、その悪徳的な頽廃性を表わすのは、悪魔のような陳腐な存在などではない。彼の絵に、美しい女性と同じ頻度と重要度で登場する猿たちなのだ。

マックスは早くから、超常現象や心霊現象を扱う超心理学に傾倒し、人間精神と神との合一を目指した神秘主義的な哲学・思想を学びに学んだという。

同時にのめり込んだのが進化論で、避暑地のシュタルンベルク湖畔にマックスが構えた夏の邸宅には、人類学・考古学のおびただしいコレクションとともに、多種の猿たちが飼われていた。家族のように暮らした猿たちを、その死後には解剖したというマックス。が、生きたままの生体実験が普通だった当時、この態度はそれに反対する意志表明でもあった。

愛猿たちがモデルとなった一連の絵において、猿があたかも人間のように振舞う図は、「猿の惑星」的に珍奇で不気味で、暗喩めいている。そしてこれが、マックスを、議論の余地ありまくりの変哲画家に仕立てている。

略歴を記しておくと……

チェコの生まれ。父は彫刻家。プラハのアカデミーで絵を学ぶと同時に、超心理学、オカルティズム、ショーペンハウアー哲学、神智学など、諸種の神秘主義、およびダーウィニズムをも学び、生涯の関心事となった。

ウィーン、さらにミュンヘンのアカデミーで学び、ミュンヘンでは歴史画の大家カール・テオドール・フォン・ピローティ(Karl Theodor von Piloty)に師事。また、若きクリムトが憧れた色彩の歴史画家、ハンス・マカルト(Hans Makart)からも影響を受ける。同時期にパリを訪問、マネやクールベなどのフランス写実絵画にも接している。

霊的世界および進化の科学に対する、自身の偏屈なほどの関心が勝って、ピローティから受け継いだ擬古典的なテーマを脱したマックスの絵は、一種独特な寓意的、宗教的な、神秘主義的象徴性を有し、世紀末分離派の一つのメッセージ表現となった。

画像は、G.マックス「聖ジューリアの磔刑」。

ガブリエル・フォン・マックス(Gabriel von Max, 1840-1915, Czech)

他、左から、

「解剖学者」

「捨て子」

「主の祈りのための習作」

「ヤイロの娘を復活させるキリスト」

「美術鑑定家としての猿たち」

Related Entries :

グスタフ・クリムト

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

白い夜の幻想

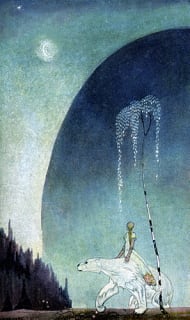

ずっと以前、「太陽の東 月の西」というノルウェー民話の本を読んだことがあって、その挿画がカイ・ニールセンのものだった。ニールセンの名はそのとき初めて知ったのだが、思いがけなく一目惚れ。なんで今まで知らなかったんだろう! と悔やむほど、独特の絵画世界を展開する画家だった。

そんな私の勝手な評価も、まんざら外れたもんじゃない。カイ・ニールセン(Kay Nielsen)は、「イラストレーションの黄金時代」の最後期をキラ星のように駆け抜け、その時代とともにあっという間に忘れ去られたのだという。

19世紀後半に始まる挿絵の黄金期、鬼才オーブリー・ビアズリーのアール・ヌーヴォー的な線描を受け継いだというニールセンの絵は、繊細で豊潤で、幻想的で蠱惑的。アーサー・ラッカム、エドマンド・デュラックと並んで、20世紀初頭の人気挿画家の一人に数えられるニールセン。が、迸るイメージと宇宙観的なヴィジョンとにおいて、ニールセンは傑出している。……と思う。

異様に縦に引き伸ばされた人物。これが北欧民族世界の視覚化では、垂直性を強調する空間表現へとつながっていく。画面いっぱいに、飲み込まれるような空のパノラマが広がる。その空に白夜の太陽の、あるいは月や星の、稀薄な光が滲みわたる。これだけの深い空を描いておいて、けれども画面は舞台演出的に平面的なまま。ノスタルジックで、リリカルで、……とにかく脱帽、ニールセン。

ノルウェー民話の世界を描いたニールセンだが、デンマーク、コペンハーゲンの生まれ。両親ともに舞台人で、父は王立劇場の監督、母は有名な女優だった。

画家を志し、アール・ヌーヴォーの花開くパリの画塾で絵を学ぶ。ビアズリーへの憧憬からか、渡英し、やがて挿絵画家としてデビュー。

駆け出しの、ほんの二年の短い時期が、そのままニールセンの絶頂期だった。ロココの香り芬々たる「おしろいとスカート」、 北欧の幻想が乱舞する「太陽の東 月の西」。多くの人々が、これぞ我がニールセン! と評価するのは、この時期のもの。

その後、挑戦なのか迎合なのか、装飾性と線描表現を捨て、アール・デコの新時代スタイルへの飛躍を試みたが、不発に終わる。かつての伸びやかさは締まりのない、ぎすぎすとしたものに変わってしまった。

憧れの美しかった人が、急速に太るか老けるかして、かつての面影だけが残った姿を見るような、やるせない気分。

戦争が始まると、心機一転、アメリカに渡り、ディズニーのアニメーション映画「ファンタジア」の美術を手がけたりしている。が、当然のことだが、馴染むことはできなかった。

絵の仕事はなく、舞台や教育で細々と稼ぎながら、貧困のうちに、カリフォルニアにて死に去った。

画像は、ニールセン「太陽の東、月の西」。

カイ・ニールセン(Kay Nielsen, 1886-1957, Danish)

他、左から、

「ミニョン・ミネット」

「娘と教母」

「青い山の三人のお姫さま」

「青い帯」

「母の物語」

Related Entries :

ヨン・バウエル

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

風景のディーセンシー

フランティシェク・カヴァーン(František Kaván)の絵は、詩情漂う写実を逸脱しない一方で、印象派らしい明るさ、大胆さが際立っていて、私の旅のノートには、チェコ画家のなかでは一番印象派らしい、なんて感想がメモしてある。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍した、多作の印象派画家。また、風景しか描かなかった、生粋の風景画家。新鮮で静謐で、ディーセントで親しみやすい。定めし、重要な画家なのだろう、人気があるのだろう、有名なのだろう、云々、……なんて想像しはするが、この画家も例によって、ほとんどチェコ語の解説しか見当たらない。

私がカヴァーンを、チェコで一番印象派らしいと感じたのは、きっと、彼の風景には多分に空が描かれているからだと思う。雲が流れ、風が大地を渡っている。陽が移ろい、この景色もやがて季節が流れゆくのだろうと感じさせる。

静かな画面なのに、動的に思う。彼の絵は、特にどうということもない風景の持つ、アトモスフィアが主人公だ。

北ボヘミア、イレムニツェ近郊の生まれ。この故郷の風景が生涯、彼の創作の源泉となった。

詩も書いていたカヴァーンだが、絵を志し、プラハのアカデミーで風景画家ユリウス・マジャーク(Julius Mařák)のアトリエに学ぶ。カヴァーンは印象派のイメージが強いが、初期の、マジャーク譲りの叙情的な写実の風景画も、高く評価されているのだそう。

世紀の変わる頃には象徴主義に惹かれ、そうした画風をうろうろと試みている。時代は世紀末だし、カヴァーンは詩人なんだしで、耽美にとろけても不思議はない。

が、カヴァーンは再び写実的印象の風景画へと戻ってくる。そして、慎ましくパストラルな故郷の風景を描きに描くのだ。

風景の、「何でもない風景」としての、ただそれだけの価値。そうした風景を描く画家の誠実さ、向き合う懸命さ。カヴァーンの絵にはそういう品位、ディーセンシーがある。

実際のところ、カヴァーンは心優しく謙虚な人柄で、描いた絵のほとんどを人に贈ってしまったのだそう。

会えてよかった画家の一人。

画像は、カヴァーン「リブニの庭」。

フランティシェク・カヴァーン(František Kaván, 1866-1941, Czech)

他、左から、

「故郷の空」

「春」

「スヴォボドネーの冬景色」

「村の夜」

「ヴィータノフの風景」

Related Entries :

ミロシュ・イラーネク

アントニーン・スラヴィーチェク

ヨジャ・ウプルカ

インドジーフ・プルーハ

ユリウス・マジャーク

ヤクプ・シカネデル

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )