デパートが『化石の宝庫』なのは、いろいろな堆積岩(主に大理石)がふんだんに使われているから。

石灰藻、大型有孔虫、ベルムナイト、サンゴ、巻貝、アンモナイト…その他よく判らないのも多数。

今まで漠然と床や壁の模様を、単に石の模様や石油化学系建材と思っていた所にも化石はあった。

面白かったのは、化石を2分割して切り出した2つの石を、模様が繋がるように貼り合わせてあった場所。「職人さんのコダワリなんだろうなぁ~」と。

なんだかメッセージ性を感じた。「どや?判るか?」って言われてるみたい。

仕事の出来というよりもセンスの問題。

「うんうん。判るで~~」と、時間を越えた伝わらない相槌を返す。

こういう事って寺社建築の現場では多いように見受ける。

建物、仏像、道具など形あるもので、永い時代を経て伝わるものには、そういうやり取りがあるのだろう。

技術的な面では、宮大工さんは『蟻継ぎ』の継手・仕口に、メッセージ性を感じるんだろう。時代を超えたプロ同士の会話って楽しそう。

ただ形に残らない技術や方法は、やはり人が伝えないと無理。

伊勢神宮が20年に一度、別の場所に新築しなおすのもそういう形に残らない技術・施工方法を伝える為でもあるし。20年毎にしていれば、2,3世代での技術共有が可能なので、不測の事態に対応できるだろう。

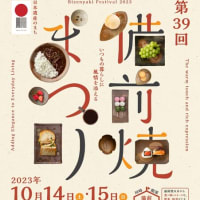

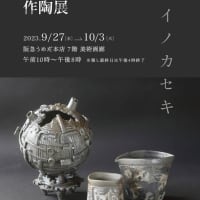

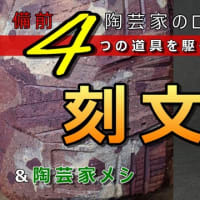

その意味では、備前焼で窖窯(あながま)の歴史が一旦途切れた事がつくづく残念に思える。今や大窯の実稼動を見た人もいない。ここ数年でやっと窯(南大窯)にあった柱の間隔が判明した程度。

でも、途切れたおかげで新しい視点を得られたのは、皮肉ながらも事実。現代備前の自由さを助けているのは明らかだし。

だからこそ、古備前の大海に漂う『うたかた』を見て、海全体を断言するような事は、陶工は自然と慎んでいる。

誰も見ていない技術の模索は、テーマとしてはあまりにも大きい。

しかし、失われたからこそある自由と思って、柔軟かつ強靭に探求する姿勢が大事だと思う。

同時に温故知新として、そこから自分の仕事へと結びつけるのが本来あるべきスタンスとも思う。

……な~~んて、化石の前で暫らく。

石灰藻、大型有孔虫、ベルムナイト、サンゴ、巻貝、アンモナイト…その他よく判らないのも多数。

今まで漠然と床や壁の模様を、単に石の模様や石油化学系建材と思っていた所にも化石はあった。

面白かったのは、化石を2分割して切り出した2つの石を、模様が繋がるように貼り合わせてあった場所。「職人さんのコダワリなんだろうなぁ~」と。

なんだかメッセージ性を感じた。「どや?判るか?」って言われてるみたい。

仕事の出来というよりもセンスの問題。

「うんうん。判るで~~」と、時間を越えた伝わらない相槌を返す。

こういう事って寺社建築の現場では多いように見受ける。

建物、仏像、道具など形あるもので、永い時代を経て伝わるものには、そういうやり取りがあるのだろう。

技術的な面では、宮大工さんは『蟻継ぎ』の継手・仕口に、メッセージ性を感じるんだろう。時代を超えたプロ同士の会話って楽しそう。

ただ形に残らない技術や方法は、やはり人が伝えないと無理。

伊勢神宮が20年に一度、別の場所に新築しなおすのもそういう形に残らない技術・施工方法を伝える為でもあるし。20年毎にしていれば、2,3世代での技術共有が可能なので、不測の事態に対応できるだろう。

その意味では、備前焼で窖窯(あながま)の歴史が一旦途切れた事がつくづく残念に思える。今や大窯の実稼動を見た人もいない。ここ数年でやっと窯(南大窯)にあった柱の間隔が判明した程度。

でも、途切れたおかげで新しい視点を得られたのは、皮肉ながらも事実。現代備前の自由さを助けているのは明らかだし。

だからこそ、古備前の大海に漂う『うたかた』を見て、海全体を断言するような事は、陶工は自然と慎んでいる。

誰も見ていない技術の模索は、テーマとしてはあまりにも大きい。

しかし、失われたからこそある自由と思って、柔軟かつ強靭に探求する姿勢が大事だと思う。

同時に温故知新として、そこから自分の仕事へと結びつけるのが本来あるべきスタンスとも思う。

……な~~んて、化石の前で暫らく。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます