小学校の頃、学校の片隅に、石像の二宮金次郎さんが

ポツンと立っていました。

(最近は、あまり見かけませんが。)

この石像、最初に登場したのは、豊橋市の前芝小学校。

大正13年のことだったそうです。

二宮金次郎さんといえば「勤勉倹約」の鏡。

岡崎市の石工さんが、積極的にPRしたことと、

昭和の大恐慌の時代に入って、教育的なお手本として採用する

小学校が爆発的に増加、ついに、小学校といえば、

金次郎さんと、一般化していったとのこと。

岡崎の石屋さんは、不況にもかかわらず、

仕事があって多いに助かったようです。

これでしょう、頭を回転させ、骨身を惜しまぬ努力

これが出来ている人に不況はチャンスにさえなりますのじゃ。

こんな時代になって、公務員はいいな・有資格者はいいな・インフラ関係者はいいななどと言いいおるが、みんなそれなりの努力をしてきたのだと思いますぞよ。

この頃は、アメリカなどへの日本人の移住は駄目ですし、その恐慌が、満州への道を開くのです。やはり恐慌を払拭するのは、戦争ですかね?

麻生というか公明党の国民への給付金は、お粗末な政策ですが、まあ私はもらいに行きます。

これで夏・春の洋服か何かを買おうかなと思っています。年金の生活者はとにかく使う事です。しかも地元で・・・。

旅行などにと、旅行会社も

口を開けていますが・・・

どう使おうかな?

大正時代の先輩に倣って、学校に売り込める石像を考えております。頭を使い骨身惜しまず見本のカタログを作っています。

どんな像が受け入れられるのか?

なかなか良い案が浮かびません教えてください。

仲間内では「鉄腕アトム」「どらえもん」などが挙がっているのですが。

こういう文章はほっとしますね。今必要な標語は「勤勉」じゃないでしょう。「共感力」のようなものじゃないでしょうか。人間愛の基礎のような感情と言うか、体験と言うか。

サッチャリズムで荒廃したイギリス・ブレア政権が「1にも2にも教育」とせざるを得なかったように、日米とも教育が地に落ちているのが非常に心配です。文部科学省には常にそういう「根本的自己反省」が欠けているように思いますし。

ローマの終わりは、ローマの次世代育成の失敗でもあったはず。

良いですね。

ブログ始まって以来のユーモアのある

コメントです。

文科系さん、塩野七生さんの本を読んで下さい。ローマの終わりは、キリスト教を入れたからです。ローマ帝国?は、の神々は、日本と同じように、アキレス(アキレス腱)とか、離婚の神様も居たのです。

あくまでシーザー(カエサル)も、元老院を代表するというもので、皇帝ではありません。

しかもローマは、イスラム・サラセン人の海賊によって終わりを遂げるのです。

鉄腕アトムはいいアイデアだと思います。

ただ勧善懲悪というパターンが現代的なのかどうか。

一つ.の発想例ですが、たとえば、

ノーベル賞受賞者像はいかがですか。

普通のありきたりの胸像や立ち姿ではもちろんおもしろくない。

名古屋出身者の小林誠さん(東区山吹小学校)、益川敏英さん(昭和区鶴舞小学校)。

この二人の共同研究像、ディスカッションを通じて真実をつき詰め発見して行く姿は美しいはずです。

「孤独な研究者像、英雄像」ではない、学問かくあるべしという姿を子供たちに知らせたい。

中学校、高校位になれば意味も少しは分かる。

学校以外でも図書館や科学館やにも似合う。

ただし、別のノーベル賞受賞者のように申告漏れでミソを付ける等の醜聞が起きないことは条件ですね。

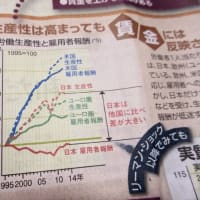

これからの日本経済はますます知識集約的な展開を図る方向へゆくしかありません。一見労働集約的に見える産業分野でも、成果を上げ生き残ってきたところは知識や知恵を出して活かしてきました。時代の方向はこちらにあります。

デザイン都市とか文化ふれあい都市を標榜する名古屋市としては、ノーベル賞、郷土の英傑に異存はないでしょう。

材料は必ずしも本来の石でなくてもいいはずです。石にも色々あるはずです。技術を活かせば、何か新しい工夫も可能ではないでしょうか。

像などはどうかな?

と言って、誰がつくるのか?

という大きな問題がありますが。

歴史の大先生にお言葉を返すようですが一言。

ローマの体制は、最初は王制、次いで共和制、最後が帝政だったかと思います。パックス・ロマーナと呼ばれた五賢帝時代は紀元前後の200年間だったかとも。ネルバ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌスピウス、マルクスアウレリウスと、今も覚えています。

これを皇帝と呼び、ローマを帝国と呼ぶか否かはもう、皇帝の定義の問題にしか過ぎません。

また、初めにローマの繁栄を築いた重装市民歩兵団の基盤・自営農民は、帝政時代には弱体化していますし、あれだけの帝国が弱体化していくのを、外部の力だけで説明するのは無理と思います。ローマ市民の退廃に関わって「パンとサーカス」という有名な言葉がありますが、これは市民がポピュリズムに侵されていた証のように今でも使われています。