無骨な手が肩先に降れるのを感じた。

チヤはぴくりと身体を震わせた。

「・・・チヤ子 ありがとう。よぉく帰ってきてくれた」」

チヤは、そっと顔を上げた。

「ったく、わかんねのか?

ワぁの命にも等しいもんは板木では、ね。・・・おメだ」

ようやく、チヤは気がついた。

自分はひまわりだ。

棟方という太陽を、どこまでも追いかけてゆくひまわりなのだ。

棟方が板上に咲かせた花々は数限りない。

その中で、もっとも力強く、美しく、生き生きと咲いた大輪の花。

それこそが、チヤであった。

終章 1987年 (昭和62年) 10月 東京 杉並

ここから、本編の主人公

棟方チヤさんの回想部分の話に入っていきます。

あの人は、多くの熱心な支援者に恵まれた、運の強い人でした。

でも、運がよかっただけじゃない。決めたことを成し遂げるまで

決してあきらめない不屈の精神、人一倍の努力を重ねたからこそ、

運気を呼び寄せたんじゃないかと思います。

私たち夫婦の人生を振り返ってみると、いくたびも、

「あのとき、もしも…」と思わずにはいられないことがありました。

出会ったあの日、もしも私がイトちゃんの家に行っていなかったら。(第2話)

再会した日、もしもお互いに弘前のデパートに居合わせなかったら。(第4話)

国画会の展示場で、もしも柳先生と濱田先生が偶然廊下を通りかからなかったら。(第9話)

戦時中、もしも疎開先を富山ではなく青森にしていたら。(14話)

大空襲の前日、こしも<釈迦十大弟子>の板木の梱包材として

送り出していなかったら。(第14話)

もしも、もう一日だけと粘って、あの夜、私がひとりで代々木の家に

残っていたら。(第14話)

もしも・・・そう、もしもあの人がゴッホと出会ったいなかったら。(第5話)

すべての「もしも」の分かれ道に、あの人も私も

最善の道を選んでいた。そういうふうにできていた。

と思われてなりません。

悲しい運命に終わった「もしも」もあります。

我が家の聖画だったゴッホの<ひまわり>。

空襲に燃え尽きた板木とともに、あの複製画も灰になってしまった。

・・・もしもあの戦争が起こらなっかったら。

大空襲の前日に、梱包して送った「家財道具」<釈迦十大弟子>の板木。

あの大混乱の中で、奇跡的に届いたんです。

命拾いした大切な板木。無駄にするわけにはいかないと、棟方は

二菩薩を彫り直して、再び六枚の板木を揃えました。

あるとき、思いがけないチャンスが舞い込みました。

ブラジルのサンパウロで開催される国際美術展、サンパウロ・ビエンナーレに

棟方の板画作品が出品されることに、新作の他、<二菩薩釈迦十大弟子>を選び

改めて摺り直し、躍動する造形が海を越えて人々の心をつかみました。

棟方が版画部門で最優秀賞を受賞したんです。

こおれにはあの人も私も驚きました。

柳先生も濱田先生も河井先生も、棟方がやってのけた。

とそれは喜んでくださって。

翌年のヴェネチア・ビエンナーレにも同様に新作と<二菩薩釈迦十大弟子>が

送り込まれました。そして棟方にもたらされたのが、ヴェネチア・ビエンナーレ

のグランプリ、国際版画大賞だったのです。

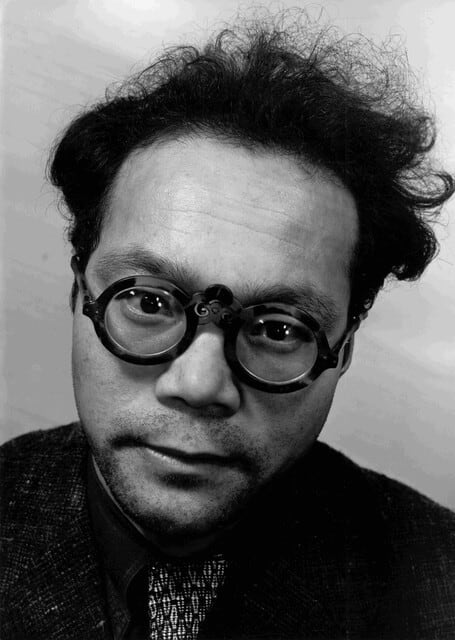

日本のゴッホになる、とあの人は最初、言いました。

だけど結局、あの人は、ゴッホにはならなかった。

ゴッホを超えて、とうとう、世界の「ムナカタ」になったんです。

最後に、とっておきの話をお聞かせしましょう。

世界的に「ムナカタ」の名前が知られるようになったあと、私たちは世界中の

あちこちからお招きを受けて、ありがたく出かけてゆきました。

アメリカ各地、ヨーロッパ諸国、インドも訪問しました。

中でも忘れられないのが、フランス。

棟方たっての希望で、ゴッホが人生の最後に暮らしたという小さな村、

オーヴェル=シュル=オワーズを訪ねました。

村はずれに共同墓地があります。

そこにゴッホと弟のテオのお墓があり、兄弟が仲良く並んで眠っています。

棟方が板画にした「ゴッホ兄弟の墓の柵」

ニューヨークやフィラデルフィアの美術館で、棟方はついにゴッホの

「本物」の絵を見ることができました。

ニューヨーク(メトロポリタン美術館)

<2本切ったひまわり> <ゴッホ自画像>

フィラデルフィア美術館 <ひまわり>

「白樺」の1ページに初めて<ひまわり>を見た日から40余年が経って

いました。

ちょうどブログをアップし始めた先月に

「 雑誌「芸術新潮」4月号が発売され

ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ

原田マハ のポスト印象派物語 」を読んでいました。

奇しくも・・・この中に

原田マハさん この「板画に咲く」に合わせて?

ゴッホ ゆかりの 「オーヴェル・シュル・オワーズ」を

訪ね、ゴッホ兄弟の墓地に・・・

なんと計算された・・・と。

それが この写真。

= 原田マハ ゴッホ兄弟に墓の前で =

・・・・あの人は

ゴッホ兄弟のお墓に向かって深々と頭を下げました。

そしてこう言ったんです。

お許しください、ゴッホ先生。

ワんどの墓、そっくりに造らせていただきます。

まったく、あの人ときたら。

「わだばゴッホになる」という棟方の言葉

愛するゴッホの墓と同じ形をした棟方と奥様チヤさんの墓

左が棟方とチヤさんのお墓

右は棟方家の墓

チヨさん「ずいぶん長い話になってしまいましたわね。

ありがとうございます。」

これで 「原田マハ (板画に咲く)1~15話

変?編集 私のブログも 15話で終わりたいのですが・・・

原田マハさんの小説から離れ、少し時間を戴いた後

戦後の活躍作品についてと、

まだ紹介していなかった「手紙」などを と思ってます。

「ムナカタ志向美術館」とでも題しましょうか?

私のブログも ながながとお付き合いいただき

ありがとうございました。

それでは また よろしく (^_-)-☆