30分のビデオ上映は従軍慰安婦の心の叫びを訴えた「忘れてはならない、絶対に・・・

-彼女たちの物語」でした。

以前にも見たことがありますが、何回見ても辛い。でも人間の尊厳をかけた闘いに魂をゆさぶられる思いと、戦争とはなんてむごいものだ。従軍慰安婦の問題はぜったいに許すことはできないし、傷ついた心の回復の為に日本政府は真底からこの問題と向き合い、心からの謝罪と賠償をすべきだと思いました。

戦争体験ではお二人の方がお話しをされました。学徒動員、兵隊、空襲経験など。ここでもまた戦時下の大変な様子がリアルに伝わってくるのでした。お二人は79歳、86歳ということですが、今を元気にお過ごしになられていることにホッとしました。

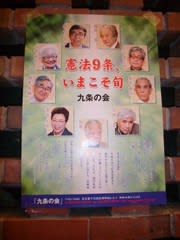

戦争体験ではお二人の方がお話しをされました。学徒動員、兵隊、空襲経験など。ここでもまた戦時下の大変な様子がリアルに伝わってくるのでした。お二人は79歳、86歳ということですが、今を元気にお過ごしになられていることにホッとしました。最後に全員で確認した平和アピールは「不戦の誓い」を新たにし、九条改憲をやめさせ、世界に誇れる平和な日本をめざす「流れ」を強めようと呼びかけられていました。

戦争体験を風化させまいと始めたこの集いも今年で12回目ということです。これまでに体験談を語られた方が31人、参加者2000人以上となっているとのこと。(すごい!)ぜひこれからも続けてほしいと思いました。

スタッフの皆さん貴重な取り組みをありがとうございます。そしてお疲れさまでした。

食ではサツマイモのふかしたのとタンポポコーヒー、大豆コーヒーなどを試食。ちょっぴり当時の食生活を体験した思いになりました。

食ではサツマイモのふかしたのとタンポポコーヒー、大豆コーヒーなどを試食。ちょっぴり当時の食生活を体験した思いになりました。

よう降ること。。。

よう降ること。。。

明日の16日の2日目。映画「冬の兵士」上映と戦時中の食体験ということで、あっと驚く食べ物が登場します。

明日の16日の2日目。映画「冬の兵士」上映と戦時中の食体験ということで、あっと驚く食べ物が登場します。

15、16日の二日間で200名近い方たちが訪れたとのことで、なかなかの盛況でした。

15、16日の二日間で200名近い方たちが訪れたとのことで、なかなかの盛況でした。