南フランスのヴィルフランシュに建つ瀟洒な

Hotel Welcome。

地中海に面したリゾート感いっぱいのホテルだ。

ジャン・コクトーはこのウェルカム・ホテルに1926年頃からしばしば滞在していた。

写真はホテルのために描いたデッサンをもとに作られたプレート2枚。

大皿 バウシャー Baucher(ドイツ)

小皿 リリエン Lilien(オーストリア)

制作年・枚数、いつ頃まで使用されていたのか不明だがプレートには1957年と記されている。

ウェルカム・ホテルについてコクトーは『存在困難』でこう述べている。

ホテル・ウェルカムはひたすら魅力的であり、恐れるものは何一つないかのような外観を呈していた。

「幽霊屋敷について」より

1945年7月、フランスの大詩人と呼ばれるポール・ヴァレリーの国葬が行われた。その日のジャン・コクトーの感動的なエピソードが作家・中村真一郎によって紹介されていた。

ヴァレリー国葬の当日、コクトーは喪章をつけた国旗が軒ごとに翻っているパリを脱け出して、

ある人気ない海岸の漁師の小屋の中に独りきりで身をかくす。

そしてポータブルラジオの受信機でその葬儀の実況放送を聞きながら、

この大げさな祭儀が詩人にふさわしいものではないという気持ちを強める。

彼はとどろく海の音を耳にしながら、死んだ詩人の「海辺の墓地」という長詩を唇にのぼらせる。

それから彼は粛然として手帳に書きつける。

「詩人とは幼児の魂を持つ人である。そして、私の知るヴァレリーはそうだった」と。

昭森社「本の手帖」より

詩人としてのコクトーも同じ魂を持ち、心に宿る純真さが葬儀の違和感から海へ向かわせたのだろうか。

打ち返す波の音を聞きながらコクトーはヴァレリーと同じ詩人の心で故人を偲んだ。

Jean Cocteau

『LES ENFANTS TERRIBLES』

1929年 フランス グラッセ社発行 限定2200部の420番台

コクトーは阿片の解毒治療入院中に17日間でこの小説を書き上げた。

グラッセ社から発行されるや若者から圧倒的支持を受けベストセラーとなった。

数千通の手紙が舞い込み、その反響に驚いたのは部屋で暮らしている

数人の若者のためにこの小説を書いたというコクトー自身だった。

ダルジュロスの投げた雪球はポールの胸に命中した。

少年期のコクトーにとって羨望であり、悪がもつ魅惑として存在したダルジュロスという天使。

天使は白の雪球と黒の毒球をポールに与えた。

下校帰りの他愛ない雪合戦。ポールの姉エリザベートの不運に終わった結婚。

大人が介在しない別世界の若者だけの濃密な時間のはじまり。

それは怠惰で気ままな生活でありながら、彼らにとっては純粋なものであった。

しかしその生活は愛の芽生えと破壊によって崩れる。「部屋の精霊」が致命的な運命を用意していたからである。

ここに書かれている夢想と情熱、そして不安と狂気は、さまよいながらも愛に到達する

コクトーの神話に輝く青春のすがたである。

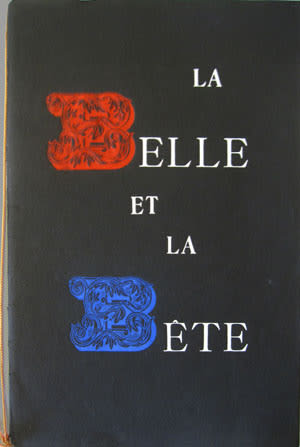

映画「美女と野獣」のフランス版パンフレット。

黒の表紙に赤と青の「B」が印象的であり、オレンジの紐で綴じられた本体は8ページの構成。

内容はジャン・コクトーの序文とテキスト、J. Jacquelによる絵が2枚、映画スタッフの

一覧などが記載されている。

フランス 1946年

アンドレ・ポルヴェ発行(本作品のプロデューサー)

このパンフレットの配布の詳細は不明だが、当時の公開初日、あるいは試写会で招待客、

プレス関係者に配られたのではないかと思われる。

*ぼくは燃えあがる薔薇を撮る。それだけだ。

*映画は内に秘めていたものを次々と外に送り出していた。軌道を航行していた。きらめいていた。

ジャン・コクトー『美女と野獣 ある映画の日記』より

私は硬いダイヤモンド ハンマーにも砕けない

天の手になる奇跡が私の口を利けなくした

(本文モノローグ28より)

コクトーが見い出したレーモン・ラディゲは、またたいていた星が消えるように

1923年、20歳の若さでこの世を去った。

この痛手にうちのめされたコクトーは、南フランスのホテルウェルカムにこもり

鏡に映る自分の顔をデッサン、33章のモノローグにまとめた

鳥刺しジャンとはモーツァルトの『魔笛』に登場する

「鳥刺しパパゲーノ」を自分に投影したものである。

パパゲーノは秩序や名誉にとらわれない自由な心を持つが話してはならない試練を強いられる。

ラディゲの死はコクトーに拭いきれない孤独の影を落とし、その中で生きる自分に

苦しい試練を感じた。鏡を通してコクトーは此方と彼方を行き来する。

そして、アンドレ・ジッドから

「ひたすら飛びたがっている翼あるものを、こんな短い紐で繋ぐあなたの序文がいまいましい」と

指摘されたことが26章に書かれている。

これは『エッフェル塔の花嫁花婿』のことだが、作者がつくりあげた作品は鳥。はばたいて世に出てゆく。

パパゲーノは捕まえた鳥を又放つが、ここにもコクトーがパパゲーノが自分そのものであることを強く意識している。

ラディゲはコクトーにとって詩人のあり方を示してくれた師であり、彼を「天の手袋」と呼んだ

コクトーが清められていく白い雪でもあった。

敬愛する人物や、いままで自分のそばにあった大きなものがなくなってしまった喪失感。

最後の33章はそんなコクトーの姿である。

ロンサール、モーツァルト、ウッチェルロ、サン=ジュスト、ラディゲ、星きらめく友よ

何としてもあなたたちと合流したい

天の手

天国の計算

星々の道

この『鳥刺しジャン』は1925年に130部限定で発売されたが、

コクトー生前に普及版として再販されることはなく今日にいたっている。

日本でもジャン・コクトー全集には収録されておらず単行本はこの求龍堂版だけである。

1996年 求龍堂発行 山上昌子 訳

コクトーの芸術・文学の交際範囲は広く、その人々を追っていけば20世紀の半分を語れるほどになる。

描かれた肖像画も多く、作家の創作意欲をうごかす個性として存在していたことがうかがえる。

ロメイン・ブルックス (1913年)

アメリカの女流画家。コクトーはエッフェル塔と同じ年に生まれた。

背景にエッフェルを配しシンボル的に描いている。

リュシアン・ドーデ (1907年頃)

コクトーの母親の知り合いだったドーデ夫人の息子リュシアンが描いた10代のコクトー。

ジャック=エミール・ブランシュ

コクトー家とは親しいつきあいがあったためこの絵の他にも複数の肖像が残っている。

シャルル・ジール (1911年)

社交界で人気のあった肖像画家。

サラ・ベルナールなど大物俳優の舞台装置をなどを手がけた。

セム (1912年)

若きコクトーが愛してやまなかった風刺画家。コクトーをケンタウロスの姿で描いた。

パブロ・ピカソ (1916年)

コクトーが敬愛し生涯親しい間柄であった巨匠ピカソの絵は

当時のコクトーがよみがえるような感動的な絵。

ポール・テヴェナ(1917年)

30歳で早世したスイスの画家

マックス・ジャコブ

ピカソと親しかったジャコブは彼が亡くなるまでコクトーの心の友であった。

アンドレ・ロート (1917年)

ロートのデッサンにコクトーが詩を添えたこともあるフランスの画家。

ラウル・デュフイ (1920年)

色彩の魔術師デュフイはコクトーの舞台『屋根の上の牡牛』の装置も手がけた。

ヴァランティーヌ・ユゴー (1920年)

ジャン・ユゴーの妻だった(のちに離婚)ヴァランティーヌはデッサンが人気を博し美術界へ進出。

このデッサンは、美よりも速く走るコクトーのようだ。

ジャン・ユゴー (1922年)

ヴィクトル・ユゴーの曾孫で画家。

作品はどの絵もやわらかい色調でエレガントだがコントラストの強いこのデッサンは印象的。

アメデオ・モジリアニ (1922年)

愁いある女性の肖像が多く残る。虚弱体質と深酒のため体調をくずし貧困のなかで早世。

マリー・ローランサン (1923年)

パステルカラーのローランサンがコクトーを描けば優しげなコクトーの出来上がり。

モイズ・キスリング

キスリングといえばつぶらな瞳。コクトーもつぶら。エコールドパリの人気画家。

レオン・バクスト (1924年)

ロシアの画家、舞台美術家。ディアギレフのロシアバレエの舞台装置や衣装などをデザインした。

クリスチャン・ベラール (1927年)

コクトーの作品には欠かせない存在だった画家、舞台美術家。個人的にこの肖像が一番気に入っている。

マリー・ヴァンリフ (1929年)

モンパルナスの芸術界で重要な役割を果たしていたロシア出身の女流画家。

コクトーをラ・ボエーム(自由に生きる人)のシンボルとして描いている。

ジャン・マレー

コクトーとの出会いで大きな人生を歩んだマレー。絵画、彫刻、詩と芸術への関心も深かった。

エドゥアール・デルミット (1951年)

コクトーの養子となったデルミットは画家を志望していた。

エドゥアール・マカヴォア (1955年)

ボルドー出身の肖像画家。壁画のために描かれたが、この絵の左にはコクトーの

「アクタイオンの変身」が同じ紙に描かれていた。現在は分離されそれぞれが独立した作品になっている。

アンドレ・ケリエ (1957年)

写真のように克明なコクトー。正面を見るコクトーが今にも声を出しそうだ。

ベルナール・ビュッフェ (1959年)

一見してすぐにわかるビュッフェの緊張感ある線。

コクトーの大きな手と長い指の特徴をとらえている。

アンディ・ウォーホル (1985年)

アメリカのポップアートを世界に広め新しい時代をリードした画家。

作者不詳 (1960年)

駆け寄るレンブラントを歓迎するコクトー。ふたりともそっくりで楽しく描かれた絵。

描かれたコクトーの個性は作者によって様々であり、

こうしてコレクションをしてみるとコクトーの表情とともに画家の特徴を見るようで興味深い。

君は信じた

僕の人柄を変え得ると君は信じた

そして僕をふたりにしてしまった

他の連中は自分たちの提供でない限り

与えられる何ひとつ本気にしない。

僕の贋(にせ)ものは 君の意のままに

気楽に生きるがいいんだよ

それが人形(あやつり)の役目だもの

こちらは無灯 こそこその夜歩きさ。

松脂(まつやに)よりもねばっこい

伝統という隠れ蓑に

かくれて僕は生きている

地上には足あと一つ残さない

肉体にまるで重量がないのでね。

詩集『幽明抄』より 訳 堀口大學

ジャン・コクトーの活躍は詩だけにとどまらず小説、舞台、映画、絵画と、

美に魅入られた詩人の表現は様々なジャンルへと跳びつづけた。

未知への革新的イメージに挑むコクトーの作品はそのたびに注目を浴びた。

それは当然世間と深くかかわる運命をたどることになり、軽業師の異名で呼ばれたコクトーは

誤解や中傷を多く受けることになった。

コクトー自身のあずかり知らぬところで目に見える詩人がひとり歩きをしてしまう。

正当な理解を得られないコクトーは孤独の中で何度も言う。

見えないものにこそ「まこと」があると。

当時よりも現在のほうがむしろ彼がのぞんだ詩人として生きているのかも知れない。

写真はミイ・ラ・フォレ、改装前のコクトー邸 2階扉横のデッサン

某企業から発行された昨年度のカレンダー。

コートダジュールへ建築の旅へ行った際に撮影した写真をカレンダーにしたようである。

いただいた物だが、コクトーの写真はもう1枚フレジュスの礼拝堂が収められている。

南フランスにあるジャン・コクトー美術館(MUSSE Jean Cocteau)と

フレジュスのサン・セプュルクル礼拝堂は

コクトー自身が手がけたものの完成を見ることなく世を去った。

美術館は、イタリアとの国境の街マントンにある。

当時のマントン市長パルメーロから、廃墟だった城砦をコクトー美術館にと

依頼されてコクトーは補修にとりかかっていた。

そしてサン・セプュルクル礼拝堂は下絵を描いたがコクトーの死後、養子であるエデュアール・デルミットが完成させた。

このカレンダーには他にコルビジュの教会の写真なども含まれているが

企業がオリジナルでこのようなカレンダーを作った心意気が素晴らしいと思う。

バレエ「屋根の上の牡牛」は、ジャン・コクトーのシナリオによって1920年に3日間の興行で上演された。

作曲は、コクトーが率いる「六人組」の一人であるダリウス・ミヨー。

彼は外交官、また詩人でもあるポール・クローデルの秘書としてブラジルへ同行した際、

南米のサンバ、民謡、タンゴの明るい雰囲気が気に入り、チャップリンの映画に使用するために

この曲を作曲したが、コクトーがこの曲から着想を得て上演となった。

曲は、舞台を見ている雰囲気を彷彿とさせる楽しさにあふれ、また開放的な南米の明るさと

中間の郷愁的メロディに、出演した軽業師やパントマイムの動きがどんな様子なのか想像をかきたてる。

レコードはフランス・ディスコフィル社から発行されたが、ジャケットはコクトーのデッサンが表と裏の両面いっぱいに描かれ、

贅沢で洒落たレコードジャケットといえる。

舞台は居酒屋でバーテンがシェーカーを振り、店に来た客がそのカクテルを飲んでダンスを始め、

女性はサロメのダンスを踊る場面もあるという。

しかし「若者と死」のようにここでもコクトーの潜在的な終結がある。

ナイトクラブ「屋根の上の牡牛」は1922年、ルイ・モゼールがボワシー・ダングラ街に開業したが、

ミヨーが「僕らの集まれるバーをどこかに探す必要があるね。」とコクトーに言ったことがきっかであった。

この店はたちまち有名になりコクトーはその中心的存在であり、満席の店内にはジャズが流れ、カクテルに酔い

毎日がまさに祝祭のにぎわいであった。

後の「恐るべき子供たち」のモデルとなったブールゴワン姉弟と知り合うきっかけもこの店である。

参考資料◆『評伝ジャン・コクトー』 秋山和夫 訳 筑摩書房

『THEATRE DE POCHE 』 JEAN COCTEAU

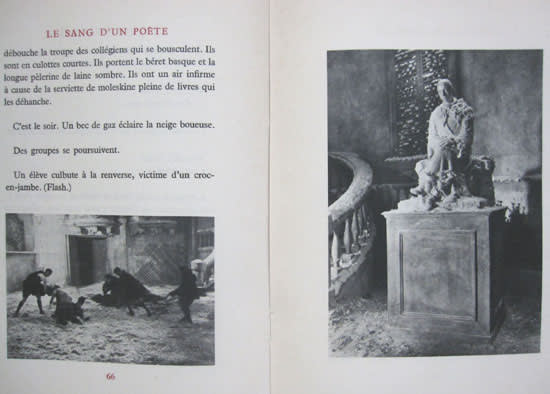

コクトーは1930年に『阿片』を発表したのち、かねてより関心のあった映画制作に着手した。

コクトーの初の映画作品となった『LE SANG D'UN POETE』(詩人の血)である。上映は1932年。本書はそのシナリオで上映からおよそ16年後に発行された。

1948年 フランス マラン社 限定2900部の340番台

この映画はコクトーと親交のあったシャルル・ノワイユ子爵夫妻から

数百万フランの制作費を支給をされ、表現、および内容は自由という

寛大な条件で作ることができた。

私が『詩人の血』で試みたのは、詩を検討することです、とコクトーは言い

芸術的なことを考えずにイメージの喚起を映像にしていったと語っている。

出演者はほとんど演技の経験がなく、彫像(女神)は写真家で有名なリー・ミラーが

偶然、バー「屋根の上の牡牛」に居合わせたことから決まった。

詩人役はチリ身のエンリケ・リベロ。雪合戦の子供たちは大道具で働く子に出演させた。

出演者の中でひときわ異彩を放つ黒の天使はフェラル・ベンガ。ジャズダンサーだという。

「詩人の血」はコクトーの後の作品に揺曳してゆくテーマが集約されているともいえる前衛作品であるが、映画制作には資金、検閲、出演料の重責があるが、この映画においては「自由だった」と述べている。

ジャン・コクトーの横顔が彫られたブロンズ製のメダル。

フランス 1961年

製作者 Josett・HERBRT‐COFFIN (1908年~1973年)

直径 6,6cm 厚さ0,4cm

製作したジョセット・アルベルトは多くのメダルやレリーフ、オブジェなどを手がけるフランスの女性作家だが

このメダルが何かのシリーズとして作られたものか詳細は不明。

手に持つと、ずしりと重い。

コクトーの顔は多くの写真に残されているが、立体像として身近に見ることが出来るこのメダルはやはり愛着がわく品でもある。