手折った1本の薔薇がある家族の運命を変えた――。ジャン・コクトーが映画の初作品 「詩人の血」 以来、

15年ぶりに手がけた「美女と野獣」はルブランス・ド・ボーモン夫人の原作からイメージして現実から虚構の世界へと

行き来する幻想を夢のような映像美で作りあげた。 1945年 製作

老いた商人が夜の森で道に迷い、まぎれ込んでしまった城で末娘ベルのために手折った

一輪の薔薇。それは折ってはいけない禁断の薔薇であった。

野獣は自分の薔薇を折ったつぐないとして娘の一人を城へ寄こすことを条件に商人を家へ帰す。

心優しいベルは身代わりとして城へ行くが野獣の姿を見て

怖ろしさのあまり気を失ってしまう。

しかし優しいこころを持つ野獣にベルは少しずつ気持ちを開いてゆく。

そんな中、城にいるベルが鏡の中で見た現実は病の床に臥す父の姿であった。

家へ帰してくれるよう懇願するベルに野獣は一週間で戻ることを約束させる。

戻った家では二人の姉がベルから盗んだ城の鍵で、ベルの兄リュドヴィックとベルを愛するアヴナンが

野獣を殺そうと城へしのび込むが

アヴナンは彫像が放つ矢に射られ倒れたその瞬間、野獣の姿に変わってしまった。

同じ頃、城へ戻り心配してベルが見た野獣は死の間際に苦しむ姿であった。

同じ頃、城へ戻り心配してベルが見た野獣は死の間際に苦しむ姿であった。

ベルを恋しながら息を引き取ろうとしている野獣を介抱する美しいベルの心により

野獣は気高い王子の姿に変わった。

野獣の悲しみは終わり、ふたりは天上の王国へと空高く飛翔してゆく。

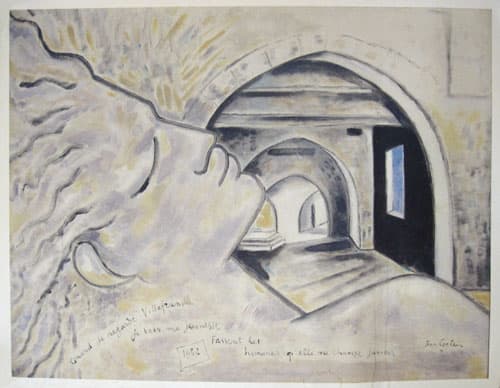

ここに登場する城館は、国有財産管理局が50ほど紹介してくれた中のひとつで

トゥールにあるラレー城で撮影された。

コクトーをはじめ、ジャン・マレーや他の出演者の健康上の問題、天候との折り合い、

資材や機材の予定延期、電力の制限などが絡み困難な行程であった。

しかしコクトーがこの映画に込めた思いは、我々が大人になり失ってゆく大事なものを呼びさますものであった。

「このお伽噺を信じてほしい」 「あの少年時代の信頼感と素直さを取り戻すことが必要なのだ」の言葉を残している。

クリスチャン・ベラールの舞台美術は荘厳な中に美をちりばめ、ジョルジュ・オーリックの音楽が

神秘的に物語を進行させる。

そしてジャン・マレーとジョゼット・ディの美しいコンビがこの映画を永遠のものにした。

「美女と野獣」を初めて見た時はDVDはもちろん、まだビデオもなかった時代であり、テレビ画面で見た白黒フィルムの映像美は私にとって初めてのファンタジーであった。

後に映画館のスクリーンで見たあの時間、私も異次元に迷い込んでいたような気がする。

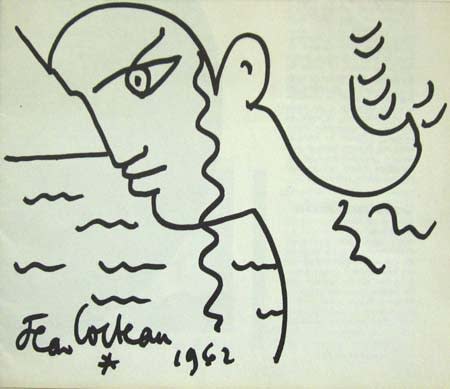

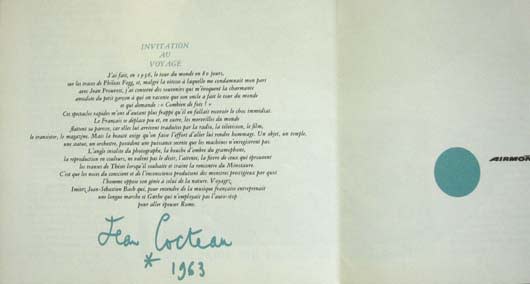

右の写真は「美女と野獣」を撮影中のジャン・コクトー