あっという間の辞任劇。

こんな大変な時だというのに、彼が、というか、政治というものが、復興に向けて皆で進もうとしてる足をなんで引っ張ってばかりいるんでしょう?

何もしないでおとなしくしていた方がどれだけましなのか。

【動画あり】 松本復興相のヤクザっぷりがヤバいと話題に 「お客(俺)が来るときは先に部屋に居ろよ」 と宮城県知事を恫喝 → 「今のオフレコな。記事書いた会社は終わりだから」

すげえ・・・。

感嘆。

政治の世界のおどろおどろしい雰囲気が伝わってくる素晴らしい動画です。

これが普通なんでしょうね。

昔からずっと取っている態度。

だから何事も僕らの感覚といつもずれている。

かなりの距離感、違和感を感じる。

この国の政治というのは、全般的にこういうものなんでしょうか。

違う違う、この人だけが特殊なんだ、って挙って皆で言ってほしいよなあ。

そんな中で、テレ東はいい仕事しています。

思わず、快哉!ですね。

さて、今回の件について、内田樹さんの記事、暴言と知性について。

これは全編なるほどと思うことばかりです。

※部分的に引用させてもらいます。

-----------------------------------------

-----------------------------------------

他人を怒鳴りつける人間は、目の前にいる人間の心身のパフォーマンスを向上させることを願っていない。

彼はむしろ相手の状況認識や対応能力を低下させることをめざしている。

どうして、「そんなこと」をするのか。

被災地における復興対策を支援するというのが、復興大臣の急務であるとき、被災地の首長の社会的能力を低下させることによって、彼はいったい何を得ようとしたのであろうか。

人間が目の前の相手の社会的能力を低下させることによって獲得できるものは一つしかない。

それは「相対的な優位」である。

松本復興相がこの会見のときに、最優先的に行ったのは、「大臣と知事のどちらがボスか」ということを思い知らせることであった。

動物の世界における「マウンティング」である。

ある種の職業の人はこの技術に熟達している。

大臣のくちぶりの滑らかさから、彼が「こういう言い方」を日常的に繰り返し、かつそれを成功体験として記憶してきた人物であることが伺える。

------------------------------------------

------------------------------------------

気になるのは、これが松本大臣の個人的な資質の問題にとどまらず、集団としてのパフォーマンスを向上させなければらない危機的局面で、「誰がボスか」を思い知らせるために、人々の社会的能力を減殺させることを優先させる人々が簇生しているという現実があることである。

「ボスが手下に命令する」上意下達の組織作りを優先すれば、私たちは必ず「競争相手の能力を低下させる」ことを優先させる。

自分の能力を高めるのには手間暇がかかるけれど、競争相手の能力を下げるのは、それよりはるかに簡単だからである。

ある意味で単純な算術なのだが、この「単純な算術」によって、私たちの国はこの20年間で、骨まで腐ってきたことを忘れてはいけない。

-----------------------------------------

-----------------------------------------

私たちは使える知的資源のすべてを最大化しなければどうにもならないところまで追い詰められている。

その危機感があまりに足りない。

メディアの相変わらず他罰的な論調を見ていると、メディアにはほんとうの意味で危機感があるようには思えない。

どうすれば、日本人の知的アクティヴィティは高められるのか、ということを政治家や官僚やビジネスマンやジャーナリストは考えているのだろうか。

たぶん考えていない。

できるだけ「バカが多い」方が自分の相対的優位が確保できると、エスタブリッシュメントの諸君は思っているからだ。

松本大臣の「暴言」は単なる非礼によって咎められるのではなく(十分咎めてよいレベルだが)、この危機的状況において、彼の威圧的態度が「バカを増やす」方向にしか働かないであろうこと(それは日本の危機を加速するだけである)を予見していない政治的無能ゆえに咎められるべきだと私は思う。

-----------------------------------------------

会社でもよくいますね。

部下たちのやる気をなくさせるだけの人。

皆のパフォーマンスを低下させる名人が。

そんなこと言わなきゃいいのに。

その一言が余計なんだよ。

その態度さえしなきゃ、いい人なのに。

その言葉でこっちがどう感じるか、って考えないのかなあ。その後のことも。

結局は自分の成果を下げることになるのにね。

損だということがわかんないのかなあ。

いい気持ちにさせて、うまく使えばいいのにね。

クライアントにもいます。

自分は発注者なんだから、とか、こっちの言うとおりにやってくれないと困るからね、とか、必要以上に偉そうなとこ見せびらかせるやつ。

たまたまたくさん予算持ってしまった若い担当者でもいる。

いろんな業者のかなりの立場や年のおじさんたちがへいこらするもんだから、いい気になっちゃって、何様だと思ってるの?

お前が偉いわけでなく、たまたまそのセクションの担当になっただけだろ。

いつまた異動するかわかんないのにさ。

ふんぞり返ってどうしようっていうの?

下請けとか業者かもしれないけど、目上の人に向かって、その態度はやめたら?

はい、あんたはえらい!でっせ。

仕事もできるし、人間的にも最高でっせ。

わてら、皆、尊敬しちゃいまんねん。

人の能力を発揮させないように持っていくことで、相対的に自分が優位に立つという作戦。

権力を笠にきて、マウンティングすることで、自分の存在意義にする。

これだけの人に影響力を持つ自分はやるもんだ。

オレってすげえじゃん。

自己確認の作業。

これをやらないと日々のモチベーションがわかない。

人に迷惑かけないで、勝手にやってる分にはまだいいのにねえ。

このマウンティング体質、政治家だけでなく、ビジネスの世界もマスコミの世界もかなり幅を利かせてきたんでしょうね。

いかにも日本人的な体質、風土です。

お前たち、わかっておろうなあ。

ははあ、お代官様、もちろんです。

今頃、日本各地で、各種マウンティング活動が行われているのでしょうか?

そして、この暑さも含め、心身のパフォーマンスが低下しまくっている人が日本中に増殖しているのでしょうか?

僕の記事を紹介してくれているssayさんの最近の記事、「テレビについて」について。

(一部引用させてもらいます。)

------------------------------------------

現在のテレビ番組のつまらなさは、製作者側と視聴者の怠慢である。

過渡期であろうと信じたいけど、実際にどうかは、ぼくにはわからない。

製作者への不満を言えば、なぜああも横並び体質なのだろうか?

いつの間にか、クイズ番組があんなにも増えていたのは驚いた。

全然つまらなくもないが、あれだけ各局でやられたんじゃ、

ぼくなんかすぐに「もういいよ」となってしまう。

同じタレントを起用したがるのにも、疑問を感じる。

ま、今回名前は挙げないが、そんなにあの司会振りが面白いのかなあ?と。

視聴率、視聴率と言うわりには、安易な方向に流れすぎのように思える。

話が少しズレるが、今やテレビほど保守的なメディアもなくなってしまい、

いわゆる冒険が出来なくなってしまったという事実には、少しは同情してあげる。

よくよく思い返すと、昔はめちゃくちゃな番組、シーンが多かったように思える。

ドリフのコント中に、チンチン出した男の子が走り回ったり、

女の人が、オッパイをさらけ出していたり(そんなにハッキリ書くなよ)、

もう、このくらいならいいだろうと、やりたい放題映してた、ですよね。

ぼくは全く見ていないのだが、「元気が出るテレビ」とか、相当の内容・・・らしい。

「電波少年」も、もうあんな番組は、時代的に作れないのかもしれない。

すっかりご無沙汰しているが、唯一の「冒険枠」である深夜番組は、今はどうなっているのだろう。

(尚、番組が深夜枠からゴールデンに来るとつまらなくなるのは、自明の理である。)

そう考えると、制約の少ないネットの方が、より刺激的な側面もあるのだろうが、しかし、何も制約や規制がなかったり、非常識だったり、エロだったりグロだったりするから面白いわけでない。

テレビ製作者側と視聴者と、両者の熱意が今問われているのではないだろうか。

-----------------------------------

テレビというものについて、最近考える事。

1.ひとつは、日本人の同調傾向というもの。

その象徴がテレビのゴールデンタイムの番組。

日本人特有の一億総中流家庭のお茶の間像。

運命共同体とか、呉越同舟とか、護送船団とか、いわゆる村社会の一番の同質性の元になっているのでは、と思う。

なんとなくテレビをつけて、どうしても見たい番組でなくても、なんとなく見る。

翌日の会社や学校での会話。

同じ番組を見て、同じことを感じて、同じ仲間、一緒に生きている、という安心感、一体感を持てる。

2.一方、テレビ離れということ。

テレビ接触時間も頭打ち。

視聴率は低下の一途。

若者を中心に、ネットや携帯にシフトしている。

これは単に、テレビの視聴時間が低下している、ということではない。

生活者の何が変わったのかと言えば、

メディア接触の態度が、受動的なものから、見たいコンテンツを見る、好きなコンテンツはどこまでも追いかけていくと言った能動的なものに変わったと言うこと。

メディアの接触時間の変化はその結果として起こっていること。

1.のことから言えば、

キー局の番組作りの姿勢は、ssayさんも指摘されているように、局毎の特徴がまるでない。

どこも同じようなバラエティ、同じようなワイドショー、同じようなスポーツ中継、同じような報道番組。

出てる人も同じようなもんだし。

じゃ、聞くけど、フジテレビって、どういう局?どういう特徴があるの?

昔は、ドラマのTBSとか、巨人戦の日テレとか、テレ朝だって、教育テレビって名前だったんだからね。

その特徴や売り物コンテンツがどの局もない。

平均的。画一的。どこ見たって大差ない。

おまけに相互浸透してる。

各局のキャッチフレーズを見れば一目瞭然。

それって、日テレ。

それって、日テレ。

日テレ営業中。

日テレ営業中。

日テレ式。

日テレ式。

きっかけは、フジテレビ。

きっかけは、フジテレビ。

チャンネル・ロック!!TBS。

チャンネル・ロック!!TBS。

全力まじめ TBS。

全力まじめ TBS。

などなど。変わり映えしない。抽象的、イメージ的。

明確な差別化要因は無いに等しい。

「きっかけは、テレビ朝日」、にしたって、別に問題ないし違和感ない。

次に、2.について言うと、

今は、お茶の間で家族揃ってという見方はないのだから、

万人向けとかそういうことでなく、多様化に対応するコンテンツを提供しなければいけないのだと思う。

一般大衆的とか万人向けとか言うのでなく、

かなり明確な限られたターゲットが、強い魅力を感じるようなチャンネル、コンテンツ。

欧米ではそういう傾向だと聞いたけど、

例えば、バラエティばかりのチャンネル。

スポーツだけとか、ニュースだけ一日中やってるチャンネル。

ビジネスとか、政治や時事問題とか、趣味とか。

すでに、CSでやっているようなチャンネルの専門化ということ。

多様化に伴って他チャンネルで幅広く選べるように。

なんとなく、ではなく、どうしても見たい人が見るわけなので、そういう視聴者にきちんと満足してもらえるような番組作りをしないといけない。

マニアックで専門的な興味を満足させられるような内容でないといけない。

例えば、雑誌のようなチャンネル作りをすればいいのではと思う。

雑誌は、ターゲットとか、コンセプトとか、基本は明確になってるので。

「日経トレンディ」チャンネルとか。

「クロワッサン」チャンネルとか。

「けいこと学ぶ」チャネルとか。

「将棋世界」チャンネルとか。

当然スポンサーの問題も絡んでくるし、どこまで制作費をかけられるのかにもよる。

まあ、卵と鶏の話になるのだろうけど、視聴者の方が、こういう番組があったら、こういう番組が見たい、と、強く求めるところから変わっていくのではないかと思う。

そのためにはまず、現在のつまらない横並びの番組に対して、一億総不視聴運動でもして、きっちりとダメだしをし、制作者側に、もっと危機感を持たせることも重要なのではないだろうか。

さあ、皆で「見ない」、ことから始めませんか?

(一部引用させてもらいます。)

------------------------------------------

現在のテレビ番組のつまらなさは、製作者側と視聴者の怠慢である。

過渡期であろうと信じたいけど、実際にどうかは、ぼくにはわからない。

製作者への不満を言えば、なぜああも横並び体質なのだろうか?

いつの間にか、クイズ番組があんなにも増えていたのは驚いた。

全然つまらなくもないが、あれだけ各局でやられたんじゃ、

ぼくなんかすぐに「もういいよ」となってしまう。

同じタレントを起用したがるのにも、疑問を感じる。

ま、今回名前は挙げないが、そんなにあの司会振りが面白いのかなあ?と。

視聴率、視聴率と言うわりには、安易な方向に流れすぎのように思える。

話が少しズレるが、今やテレビほど保守的なメディアもなくなってしまい、

いわゆる冒険が出来なくなってしまったという事実には、少しは同情してあげる。

よくよく思い返すと、昔はめちゃくちゃな番組、シーンが多かったように思える。

ドリフのコント中に、チンチン出した男の子が走り回ったり、

女の人が、オッパイをさらけ出していたり(そんなにハッキリ書くなよ)、

もう、このくらいならいいだろうと、やりたい放題映してた、ですよね。

ぼくは全く見ていないのだが、「元気が出るテレビ」とか、相当の内容・・・らしい。

「電波少年」も、もうあんな番組は、時代的に作れないのかもしれない。

すっかりご無沙汰しているが、唯一の「冒険枠」である深夜番組は、今はどうなっているのだろう。

(尚、番組が深夜枠からゴールデンに来るとつまらなくなるのは、自明の理である。)

そう考えると、制約の少ないネットの方が、より刺激的な側面もあるのだろうが、しかし、何も制約や規制がなかったり、非常識だったり、エロだったりグロだったりするから面白いわけでない。

テレビ製作者側と視聴者と、両者の熱意が今問われているのではないだろうか。

-----------------------------------

テレビというものについて、最近考える事。

1.ひとつは、日本人の同調傾向というもの。

その象徴がテレビのゴールデンタイムの番組。

日本人特有の一億総中流家庭のお茶の間像。

運命共同体とか、呉越同舟とか、護送船団とか、いわゆる村社会の一番の同質性の元になっているのでは、と思う。

なんとなくテレビをつけて、どうしても見たい番組でなくても、なんとなく見る。

翌日の会社や学校での会話。

同じ番組を見て、同じことを感じて、同じ仲間、一緒に生きている、という安心感、一体感を持てる。

2.一方、テレビ離れということ。

テレビ接触時間も頭打ち。

視聴率は低下の一途。

若者を中心に、ネットや携帯にシフトしている。

これは単に、テレビの視聴時間が低下している、ということではない。

生活者の何が変わったのかと言えば、

メディア接触の態度が、受動的なものから、見たいコンテンツを見る、好きなコンテンツはどこまでも追いかけていくと言った能動的なものに変わったと言うこと。

メディアの接触時間の変化はその結果として起こっていること。

1.のことから言えば、

キー局の番組作りの姿勢は、ssayさんも指摘されているように、局毎の特徴がまるでない。

どこも同じようなバラエティ、同じようなワイドショー、同じようなスポーツ中継、同じような報道番組。

出てる人も同じようなもんだし。

じゃ、聞くけど、フジテレビって、どういう局?どういう特徴があるの?

昔は、ドラマのTBSとか、巨人戦の日テレとか、テレ朝だって、教育テレビって名前だったんだからね。

その特徴や売り物コンテンツがどの局もない。

平均的。画一的。どこ見たって大差ない。

おまけに相互浸透してる。

各局のキャッチフレーズを見れば一目瞭然。

それって、日テレ。

それって、日テレ。 日テレ営業中。

日テレ営業中。 日テレ式。

日テレ式。 きっかけは、フジテレビ。

きっかけは、フジテレビ。 チャンネル・ロック!!TBS。

チャンネル・ロック!!TBS。 全力まじめ TBS。

全力まじめ TBS。などなど。変わり映えしない。抽象的、イメージ的。

明確な差別化要因は無いに等しい。

「きっかけは、テレビ朝日」、にしたって、別に問題ないし違和感ない。

次に、2.について言うと、

今は、お茶の間で家族揃ってという見方はないのだから、

万人向けとかそういうことでなく、多様化に対応するコンテンツを提供しなければいけないのだと思う。

一般大衆的とか万人向けとか言うのでなく、

かなり明確な限られたターゲットが、強い魅力を感じるようなチャンネル、コンテンツ。

欧米ではそういう傾向だと聞いたけど、

例えば、バラエティばかりのチャンネル。

スポーツだけとか、ニュースだけ一日中やってるチャンネル。

ビジネスとか、政治や時事問題とか、趣味とか。

すでに、CSでやっているようなチャンネルの専門化ということ。

多様化に伴って他チャンネルで幅広く選べるように。

なんとなく、ではなく、どうしても見たい人が見るわけなので、そういう視聴者にきちんと満足してもらえるような番組作りをしないといけない。

マニアックで専門的な興味を満足させられるような内容でないといけない。

例えば、雑誌のようなチャンネル作りをすればいいのではと思う。

雑誌は、ターゲットとか、コンセプトとか、基本は明確になってるので。

「日経トレンディ」チャンネルとか。

「クロワッサン」チャンネルとか。

「けいこと学ぶ」チャネルとか。

「将棋世界」チャンネルとか。

当然スポンサーの問題も絡んでくるし、どこまで制作費をかけられるのかにもよる。

まあ、卵と鶏の話になるのだろうけど、視聴者の方が、こういう番組があったら、こういう番組が見たい、と、強く求めるところから変わっていくのではないかと思う。

そのためにはまず、現在のつまらない横並びの番組に対して、一億総不視聴運動でもして、きっちりとダメだしをし、制作者側に、もっと危機感を持たせることも重要なのではないだろうか。

さあ、皆で「見ない」、ことから始めませんか?

4月2日の朝日新聞朝刊「ザ・コラム」欄、

<筑紫哲也というメディア>。

ジャーナリズムの姿勢について、かなり共感できる記事なのでご紹介します。

-------------------------------------------

「今日はこんなところです」

その顔がテレビから消えて1年になる。18年余にわたって、TBSの「NEWS23」のキャスターを務めた筑紫哲也さんが、肺がんで亡くなったのは昨年11月7日。以来、東京や京都、那覇などで、半世紀に及ぶジャーナリスト生活をしのぶ追悼の会が開かれた。

新聞、雑誌、テレビ、マスコミの異なるジャンルに消えない足跡をしるした人物が、晩年一度だけ、政治にかかわりそうになった。一昨年春の東京都知事選だ。

この10年ほど、沖縄や大分、富山などから県知事選出馬への促しが相次いだ。「生涯ジャーナリスト」を貫く筑紫さんは一笑に付した。前回の都知事選は違った。民主党からの出馬要請を受け、ほぼ受け入れる覚悟を固めた。

「あなたは、やさしい。非情でなければ政治家に向かない。私はジャーナリストと一緒になったんだから、最後まで貫いて」

妻の房子さんが必死で反対しなければ、選挙の行方は変わっていたかもしれない。

「憲法9条がぐらついて、社会がおかしくなっている。若い世代に、こんな世の中を譲り渡せない。もうひと働きしなければ」

政界入りには見向きもしなかった筑紫さんが、心境の変化を、房子さんにそう語っていたという。

「筑紫さんがテレビというメディアに映っていたのではない。筑紫さんというメディアが、テレビに映っていた」

そう語るのは、東大でメディア論を研究する水越伸・准教授だ。筑紫さんは、紙のメディア出身者にありがちな「啓蒙」「説得」スタイルではなく、「共感」を武器にした。無類の音楽・演劇好きだったが、娯楽として消費するだけでなく、そこから環境や社会問題に視聴者の関心をいざなった。

どの分野に越境しても、自由な議論の磁場を醸す新しいタイプの「メディア人」だったという。

ただ、追悼の会などで華やかな業績をたたえ、人柄を惜しむ風潮に、あえて異を唱える人もいる。

「筑紫さんは、陸上でいえば近代10種のチャンピオンみたいな人。だが、過去の人としてほめたたえ、祀るだけでいいのだろうか」

そう語るのは、ジャーナリズム研究者の桂敬一氏だ。「政治・社会の閉塞は少しも変わらない。筑紫さんの問いかけを、自分の問題として引き受け、内部で対話することこそ必要ではないか」

桂氏は、「筑紫氏礼賛」の風潮が、崩壊するメディアの現状を映し出しているのではないかという。最近、日本テレビの「真相報道バンキシャ!」の誤報問題を調べるうちに、ネットで「取材協力者」を探す業者がいることを知って驚いた。もしかすると業界の一部では「取材」の放棄と、外部委託が慣行化しているのではないか。

「筑紫さんが体現していたのは時代を見渡す総合性と、専門領域や所属企業にとらわれない個人としてのジャーナリストの力だ。断片情報しか伝えない新聞や、内側からモラルが崩れつつあるテレビには、本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ」

番組の人気コーナー「多事争論」は、福沢諭吉の「自由の気風は、ただ多事争論の間にある」という意味の言葉に由来している。政治学者丸山真男から学んだ言葉だ。筑紫さんは、仲間と始めた勉強会で、たびたび丸山を囲んだ。著書「旅の途中」(朝日新聞社)で「心底から先生と呼べる人はこの人しかいない」と書いている。

福沢、丸山という系譜は、どこで筑紫さんにつながったのか。

「福沢と丸山は、大上段に国家論を説くのではなく、まず社会が先にあって国家をつくると考える点で共通してした。左右問わず、社会の自由な議論政治を豊かにするという信念を持ち、実際に議論を楽しんだ。筑紫さんはそのリベラリズムの流れをくんでいる」

筑紫さんの番組にも出演した藤原帰一東大教授はいう。1年前、番組を去るときに筑紫さんはこう信念を語った。「権力を監視し、少数派であることを怖れず、多様な意見や立場を登場させることで、社会に自由の気風を保つ」。

藤原氏らはその議論の場を受け継ぐために、「WEB多事争論」のサイト作りに賛同した。

そのサイトで、昨夏に撮られた筑紫さんの最後の伝言を、今も映像で見ることができる。いつになく厳しい横顔は、闘病のせいばかりではない。言葉の端々に、「遺言」にこめた抜き身の気配が漂う。

「政治は世代間のパイの奪い合いという。だが今この国では、若者への教育費や高齢者への医療費削減に見られるように、未来にも過去にも投資をしていない。がん患者は本来活動に使うべき栄養を、がんとの闘いだけに費やす。この国は、がんにかかっている」

「政治の虚ろさを笑うのはたやすい。」だが、その政治を生み出す社会の言論は痩せてはいないか。社会は、自分の属する組織は、「自由の気風」を失っていないか。「筑紫哲也」というメディアが発した問いを自分に向けて、繰り返す。

(外岡秀俊編集委員)

-------------------------------------------

この中で特に印象的な言葉。

「筑紫さんがテレビというメディアに映っていたのではない。

「筑紫さんがテレビというメディアに映っていたのではない。

筑紫さんというメディアが、テレビに映っていた」

「筑紫さんが体現していたのは時代を見渡す総合性と、専門領域や所属企業にとらわれない個人としてのジャーナリストの力だ。断片情報しか伝えない新聞や、内側からモラルが崩れつつあるテレビには、本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ」

「筑紫さんが体現していたのは時代を見渡す総合性と、専門領域や所属企業にとらわれない個人としてのジャーナリストの力だ。断片情報しか伝えない新聞や、内側からモラルが崩れつつあるテレビには、本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ」

「権力を監視し、少数派であることを怖れず、多様な意見や立場を登場させることで、社会に自由の気風を保つ」

「権力を監視し、少数派であることを怖れず、多様な意見や立場を登場させることで、社会に自由の気風を保つ」

「政治は世代間のパイの奪い合いという。だが今この国では、若者への教育費や高齢者への医療費削減に見られるように、未来にも過去にも投資をしていない。がん患者は本来活動に使うべき栄養を、かんとの闘いだけに費やす。この国は、がんにかかっている」

「政治は世代間のパイの奪い合いという。だが今この国では、若者への教育費や高齢者への医療費削減に見られるように、未来にも過去にも投資をしていない。がん患者は本来活動に使うべき栄養を、かんとの闘いだけに費やす。この国は、がんにかかっている」

「政治の虚ろさを笑うのはたやすい。」だが、その政治を生み出す社会の言論は痩せてはいないか。

「政治の虚ろさを笑うのはたやすい。」だが、その政治を生み出す社会の言論は痩せてはいないか。

社会は、自分の属する組織は、「自由の気風」を失っていないか。「筑紫哲也」というメディアが発した問いを自分に向けて、繰り返す。

------------------------------------------------

最近、「責任を取る」、「責任を取る・その2」、と、日本テレビの「真相報道バンキシャ!」のことについて書きました。

安易な制作体制、システム。視聴率至上主義。

まさに今のテレビの大きな問題点は、

本物のジャーナリストというものが、存在していない。

存在できにくくなっている、ということに尽きると思うのです。

「本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ。」という言葉は重いのだけど、では、その覚悟を誰が持って、どう具体的に養成していくのか。

仮に養成するシステムが出来たとしても、本気でジャーナリストになりたいという夢を描く若者や人材が、いるのだろうか。

しっかりと育っていくのだろうか、育てられるのだろうか。

いや、そんなに悲観的にものごとを見てるわけではないけど、

今のテレビというものは、何度も書いているように、ワイドショー化、バラエティ化がどんどん進行している。

つまり視聴率というものに完全に乗っ取られているわけで、そんなテレビというメディアには、ジャーナリズムなどというものは、必要とされてない。

いや、相反してる、あるいは、対極にある、とも言えるのではないだろうか。

思い切って言ってしまえば、ジャーナリズムというものは、テレビ以外のメディアに、生き残っていくべきなのではないか。

テレビは、すっかり悪魔に魂を売り渡してしまったのか。

その魂を奪い返すことはもうできないのか。

その答えは、我々がテレビに対して、何を求めていくのか、

優良なコンテンツには、お金を払う、払わないも含め、

テレビの基本価値や存在意義をどう定義していくのか。

我々の生活に必要なテレビというものを、どう位置づけていくのか。

「権力の監視」、とか、「言論の自由」、とか言うことと、我々はどう向き合っていくのか。

テレビというもの、ジャーナリズムというもの、

ネットというものが加わった、新たな時代のメディアの価値や役割分担を再定義していかなければいけないのだと思う。

「それでは、今日はそんなところです。」

<筑紫哲也というメディア>。

ジャーナリズムの姿勢について、かなり共感できる記事なのでご紹介します。

-------------------------------------------

「今日はこんなところです」

その顔がテレビから消えて1年になる。18年余にわたって、TBSの「NEWS23」のキャスターを務めた筑紫哲也さんが、肺がんで亡くなったのは昨年11月7日。以来、東京や京都、那覇などで、半世紀に及ぶジャーナリスト生活をしのぶ追悼の会が開かれた。

新聞、雑誌、テレビ、マスコミの異なるジャンルに消えない足跡をしるした人物が、晩年一度だけ、政治にかかわりそうになった。一昨年春の東京都知事選だ。

この10年ほど、沖縄や大分、富山などから県知事選出馬への促しが相次いだ。「生涯ジャーナリスト」を貫く筑紫さんは一笑に付した。前回の都知事選は違った。民主党からの出馬要請を受け、ほぼ受け入れる覚悟を固めた。

「あなたは、やさしい。非情でなければ政治家に向かない。私はジャーナリストと一緒になったんだから、最後まで貫いて」

妻の房子さんが必死で反対しなければ、選挙の行方は変わっていたかもしれない。

「憲法9条がぐらついて、社会がおかしくなっている。若い世代に、こんな世の中を譲り渡せない。もうひと働きしなければ」

政界入りには見向きもしなかった筑紫さんが、心境の変化を、房子さんにそう語っていたという。

「筑紫さんがテレビというメディアに映っていたのではない。筑紫さんというメディアが、テレビに映っていた」

そう語るのは、東大でメディア論を研究する水越伸・准教授だ。筑紫さんは、紙のメディア出身者にありがちな「啓蒙」「説得」スタイルではなく、「共感」を武器にした。無類の音楽・演劇好きだったが、娯楽として消費するだけでなく、そこから環境や社会問題に視聴者の関心をいざなった。

どの分野に越境しても、自由な議論の磁場を醸す新しいタイプの「メディア人」だったという。

ただ、追悼の会などで華やかな業績をたたえ、人柄を惜しむ風潮に、あえて異を唱える人もいる。

「筑紫さんは、陸上でいえば近代10種のチャンピオンみたいな人。だが、過去の人としてほめたたえ、祀るだけでいいのだろうか」

そう語るのは、ジャーナリズム研究者の桂敬一氏だ。「政治・社会の閉塞は少しも変わらない。筑紫さんの問いかけを、自分の問題として引き受け、内部で対話することこそ必要ではないか」

桂氏は、「筑紫氏礼賛」の風潮が、崩壊するメディアの現状を映し出しているのではないかという。最近、日本テレビの「真相報道バンキシャ!」の誤報問題を調べるうちに、ネットで「取材協力者」を探す業者がいることを知って驚いた。もしかすると業界の一部では「取材」の放棄と、外部委託が慣行化しているのではないか。

「筑紫さんが体現していたのは時代を見渡す総合性と、専門領域や所属企業にとらわれない個人としてのジャーナリストの力だ。断片情報しか伝えない新聞や、内側からモラルが崩れつつあるテレビには、本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ」

番組の人気コーナー「多事争論」は、福沢諭吉の「自由の気風は、ただ多事争論の間にある」という意味の言葉に由来している。政治学者丸山真男から学んだ言葉だ。筑紫さんは、仲間と始めた勉強会で、たびたび丸山を囲んだ。著書「旅の途中」(朝日新聞社)で「心底から先生と呼べる人はこの人しかいない」と書いている。

福沢、丸山という系譜は、どこで筑紫さんにつながったのか。

「福沢と丸山は、大上段に国家論を説くのではなく、まず社会が先にあって国家をつくると考える点で共通してした。左右問わず、社会の自由な議論政治を豊かにするという信念を持ち、実際に議論を楽しんだ。筑紫さんはそのリベラリズムの流れをくんでいる」

筑紫さんの番組にも出演した藤原帰一東大教授はいう。1年前、番組を去るときに筑紫さんはこう信念を語った。「権力を監視し、少数派であることを怖れず、多様な意見や立場を登場させることで、社会に自由の気風を保つ」。

藤原氏らはその議論の場を受け継ぐために、「WEB多事争論」のサイト作りに賛同した。

そのサイトで、昨夏に撮られた筑紫さんの最後の伝言を、今も映像で見ることができる。いつになく厳しい横顔は、闘病のせいばかりではない。言葉の端々に、「遺言」にこめた抜き身の気配が漂う。

「政治は世代間のパイの奪い合いという。だが今この国では、若者への教育費や高齢者への医療費削減に見られるように、未来にも過去にも投資をしていない。がん患者は本来活動に使うべき栄養を、がんとの闘いだけに費やす。この国は、がんにかかっている」

「政治の虚ろさを笑うのはたやすい。」だが、その政治を生み出す社会の言論は痩せてはいないか。社会は、自分の属する組織は、「自由の気風」を失っていないか。「筑紫哲也」というメディアが発した問いを自分に向けて、繰り返す。

(外岡秀俊編集委員)

-------------------------------------------

この中で特に印象的な言葉。

「筑紫さんがテレビというメディアに映っていたのではない。

「筑紫さんがテレビというメディアに映っていたのではない。筑紫さんというメディアが、テレビに映っていた」

「筑紫さんが体現していたのは時代を見渡す総合性と、専門領域や所属企業にとらわれない個人としてのジャーナリストの力だ。断片情報しか伝えない新聞や、内側からモラルが崩れつつあるテレビには、本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ」

「筑紫さんが体現していたのは時代を見渡す総合性と、専門領域や所属企業にとらわれない個人としてのジャーナリストの力だ。断片情報しか伝えない新聞や、内側からモラルが崩れつつあるテレビには、本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ」 「権力を監視し、少数派であることを怖れず、多様な意見や立場を登場させることで、社会に自由の気風を保つ」

「権力を監視し、少数派であることを怖れず、多様な意見や立場を登場させることで、社会に自由の気風を保つ」 「政治は世代間のパイの奪い合いという。だが今この国では、若者への教育費や高齢者への医療費削減に見られるように、未来にも過去にも投資をしていない。がん患者は本来活動に使うべき栄養を、かんとの闘いだけに費やす。この国は、がんにかかっている」

「政治は世代間のパイの奪い合いという。だが今この国では、若者への教育費や高齢者への医療費削減に見られるように、未来にも過去にも投資をしていない。がん患者は本来活動に使うべき栄養を、かんとの闘いだけに費やす。この国は、がんにかかっている」 「政治の虚ろさを笑うのはたやすい。」だが、その政治を生み出す社会の言論は痩せてはいないか。

「政治の虚ろさを笑うのはたやすい。」だが、その政治を生み出す社会の言論は痩せてはいないか。社会は、自分の属する組織は、「自由の気風」を失っていないか。「筑紫哲也」というメディアが発した問いを自分に向けて、繰り返す。

------------------------------------------------

最近、「責任を取る」、「責任を取る・その2」、と、日本テレビの「真相報道バンキシャ!」のことについて書きました。

安易な制作体制、システム。視聴率至上主義。

まさに今のテレビの大きな問題点は、

本物のジャーナリストというものが、存在していない。

存在できにくくなっている、ということに尽きると思うのです。

「本気で彼のいうようなジャーナリストを養成する覚悟が必要だ。」という言葉は重いのだけど、では、その覚悟を誰が持って、どう具体的に養成していくのか。

仮に養成するシステムが出来たとしても、本気でジャーナリストになりたいという夢を描く若者や人材が、いるのだろうか。

しっかりと育っていくのだろうか、育てられるのだろうか。

いや、そんなに悲観的にものごとを見てるわけではないけど、

今のテレビというものは、何度も書いているように、ワイドショー化、バラエティ化がどんどん進行している。

つまり視聴率というものに完全に乗っ取られているわけで、そんなテレビというメディアには、ジャーナリズムなどというものは、必要とされてない。

いや、相反してる、あるいは、対極にある、とも言えるのではないだろうか。

思い切って言ってしまえば、ジャーナリズムというものは、テレビ以外のメディアに、生き残っていくべきなのではないか。

テレビは、すっかり悪魔に魂を売り渡してしまったのか。

その魂を奪い返すことはもうできないのか。

その答えは、我々がテレビに対して、何を求めていくのか、

優良なコンテンツには、お金を払う、払わないも含め、

テレビの基本価値や存在意義をどう定義していくのか。

我々の生活に必要なテレビというものを、どう位置づけていくのか。

「権力の監視」、とか、「言論の自由」、とか言うことと、我々はどう向き合っていくのか。

テレビというもの、ジャーナリズムというもの、

ネットというものが加わった、新たな時代のメディアの価値や役割分担を再定義していかなければいけないのだと思う。

「それでは、今日はそんなところです。」

以前、「責任を取る」という記事を書きましたが、その続編です。

日テレの誤報―責任自覚し信頼回復を

---------------------------------------------

日本テレビが、報道番組「真相報道バンキシャ!」の誤報について、社内調査の結果を公表した。

明らかになったのは、あまりにずさんな番組の作り方だ。

自治体の不正経理を取り上げるため番組スタッフは昨年11月、取材協力者を募集するインターネットのサイトで情報提供を呼びかけた。「謝礼 応相談」との条件を出した。

そこに応募した男が番組で、岐阜県の裏金作りにかかわったと、うその証言をした。十分な裏付け取材はされず、岐阜県庁に対して具体的な質問もぶつけていなかった。

直接取材をしたのは、報道記者の経験がない若い制作会社のスタッフ。日本テレビ社員のプロデューサーらも、必要な指示をしなかった。

野球中継で結果として日延べになったが、当初は取材を始めてわずか1週間でこの番組を放送する予定だった。独自の調査が必要なタイプの報道としては、あまりに急いだ日程だ。

虚偽証言をした男が、4年前にもやはり募集サイトを通じて「バンキシャ!」に出演し、1万円の謝礼を受け取っていたことも分かった。

報道がバラエティー番組に近くなって、バラエティー出身のスタッフが増え、取材の詰めの甘さにつながった面もあるのではないか。日本テレビの番組審議会は、そうも指摘している。

報道番組を名乗る「バンキシャ!」は、20%近い高視聴率を誇る日本テレビの看板番組の一つだ。その取材態勢が、これほど危ういものだった。

これではテレビ報道全体への信頼を揺るがしかねない。

経験や教育が不足するスタッフ。時間にせかされた取材。視聴率競争のために強いインパクトが求められる番組作り。誤報への落とし穴は、あちこちに口をあけている。

この構図は、他の民放局も無縁ではない。「バンキシャ!」に出た男が、テレビ朝日にも05年に2回出演していたことが分かった。同社は報道番組での募集サイトの使用を原則禁止した。TBSでは男が出演した記録は見つからなかったが、井上弘社長は「対岸の火事とは思っていない」と話す。

CM収入の落ち込みで、番組制作費が軒並み削減されている。そんな逆風の中で、慎重に取材を重ねた報道やドキュメンタリーに取り組む民放人は、キー局、地方局、制作会社に限らず決して少なくない。テレビ報道に対する視聴者の信頼が揺らいだのでは、そうした努力も報われなくなる。

ニュースを分かりやすく、おもしろく見せる工夫はいいが、厳密な取材が基礎であることは言うまでもない。日本テレビは報道への信頼を傷つけた責任の重さを改めてかみしめ、詳しい検証と再発防止策を示さねばならない。

----------------------------------------------

いやもうなんだか、プロの匂いがしないですね。

まる投げ!

こんなんで番組作ってるんだ。

そうだとしたら、こんなこと、起こるべくして起こるよ。

あったりまえだのクラッカー!(あっ、誰も知らない? 死語?)

死語?)

ちゃんとしたキー局でなくとも、いまどき、学生のサークルかなんかでも、もっとましな番組作れるんじゃないのかしら?

結構な視聴率を取ってる人気番組が、こういう基本姿勢なわけだから、おして知るべし。

というか、他はもっと制作費も時間もないわけだもの。

でも、なんでテレビ局で高給もらってるプロデューサーやディレクターが、こんな素人でもわかるような危うい番組制作のやり方を見ていて、ほっておけるんだろうか。

社長が辞任とか、それより前に、制作局の責任者や幹部が、こういう体制を放置しておいたことが、ほんとわからない。

危機管理とか言う前に、真面目に仕事やる気がないのではないか、と思えてしまう。

マスコミ志望の人には、そういう職種は高嶺の花なわけだし、なりたい人はゴマンといるわけだよね。

それがなんで、というか、そういうエリートの驕りがこういうことを生み出しているのか。

まあ、今回のことは、辞任したからおしまい、にはせず、もっともっと体質の根っこにあるものを抉り出して欲しい。

そうでないと、多分また起こるし、どの番組も、おんなじじゃん、ということになると思うのですね。

「テレビの存在意義」という記事に書いた現在のテレビを取り巻く環境、

ますますデフレスパイラル、まっしぐらのようです。

日テレの誤報―責任自覚し信頼回復を

---------------------------------------------

日本テレビが、報道番組「真相報道バンキシャ!」の誤報について、社内調査の結果を公表した。

明らかになったのは、あまりにずさんな番組の作り方だ。

自治体の不正経理を取り上げるため番組スタッフは昨年11月、取材協力者を募集するインターネットのサイトで情報提供を呼びかけた。「謝礼 応相談」との条件を出した。

そこに応募した男が番組で、岐阜県の裏金作りにかかわったと、うその証言をした。十分な裏付け取材はされず、岐阜県庁に対して具体的な質問もぶつけていなかった。

直接取材をしたのは、報道記者の経験がない若い制作会社のスタッフ。日本テレビ社員のプロデューサーらも、必要な指示をしなかった。

野球中継で結果として日延べになったが、当初は取材を始めてわずか1週間でこの番組を放送する予定だった。独自の調査が必要なタイプの報道としては、あまりに急いだ日程だ。

虚偽証言をした男が、4年前にもやはり募集サイトを通じて「バンキシャ!」に出演し、1万円の謝礼を受け取っていたことも分かった。

報道がバラエティー番組に近くなって、バラエティー出身のスタッフが増え、取材の詰めの甘さにつながった面もあるのではないか。日本テレビの番組審議会は、そうも指摘している。

報道番組を名乗る「バンキシャ!」は、20%近い高視聴率を誇る日本テレビの看板番組の一つだ。その取材態勢が、これほど危ういものだった。

これではテレビ報道全体への信頼を揺るがしかねない。

経験や教育が不足するスタッフ。時間にせかされた取材。視聴率競争のために強いインパクトが求められる番組作り。誤報への落とし穴は、あちこちに口をあけている。

この構図は、他の民放局も無縁ではない。「バンキシャ!」に出た男が、テレビ朝日にも05年に2回出演していたことが分かった。同社は報道番組での募集サイトの使用を原則禁止した。TBSでは男が出演した記録は見つからなかったが、井上弘社長は「対岸の火事とは思っていない」と話す。

CM収入の落ち込みで、番組制作費が軒並み削減されている。そんな逆風の中で、慎重に取材を重ねた報道やドキュメンタリーに取り組む民放人は、キー局、地方局、制作会社に限らず決して少なくない。テレビ報道に対する視聴者の信頼が揺らいだのでは、そうした努力も報われなくなる。

ニュースを分かりやすく、おもしろく見せる工夫はいいが、厳密な取材が基礎であることは言うまでもない。日本テレビは報道への信頼を傷つけた責任の重さを改めてかみしめ、詳しい検証と再発防止策を示さねばならない。

----------------------------------------------

いやもうなんだか、プロの匂いがしないですね。

まる投げ!

こんなんで番組作ってるんだ。

そうだとしたら、こんなこと、起こるべくして起こるよ。

あったりまえだのクラッカー!(あっ、誰も知らない?

死語?)

死語?)ちゃんとしたキー局でなくとも、いまどき、学生のサークルかなんかでも、もっとましな番組作れるんじゃないのかしら?

結構な視聴率を取ってる人気番組が、こういう基本姿勢なわけだから、おして知るべし。

というか、他はもっと制作費も時間もないわけだもの。

でも、なんでテレビ局で高給もらってるプロデューサーやディレクターが、こんな素人でもわかるような危うい番組制作のやり方を見ていて、ほっておけるんだろうか。

社長が辞任とか、それより前に、制作局の責任者や幹部が、こういう体制を放置しておいたことが、ほんとわからない。

危機管理とか言う前に、真面目に仕事やる気がないのではないか、と思えてしまう。

マスコミ志望の人には、そういう職種は高嶺の花なわけだし、なりたい人はゴマンといるわけだよね。

それがなんで、というか、そういうエリートの驕りがこういうことを生み出しているのか。

まあ、今回のことは、辞任したからおしまい、にはせず、もっともっと体質の根っこにあるものを抉り出して欲しい。

そうでないと、多分また起こるし、どの番組も、おんなじじゃん、ということになると思うのですね。

「テレビの存在意義」という記事に書いた現在のテレビを取り巻く環境、

ますますデフレスパイラル、まっしぐらのようです。

「同情の余地なし」=テレビ報道の信頼性に懸念-民放連会長(時事通信) - goo ニュース

日テレの久保社長が引責辞任 裏金報道で会社の信用「失墜」(共同通信) - goo ニュース

「バンキシャ!」誤報で日テレ社長が引責辞任(朝日新聞) - goo ニュース

跡を濁す辞任会見 日テレ社長、報道陣対応で右往左往(産経新聞) - goo ニュース

--------------------------------------------

「誤報であり重大な監督指導不行き届き。私が職を辞したということで重大性を全社員に認識させたい」

報道番組「真相報道バンキシャ!」の裏金証言報道で16日、突然の引責辞任を表明した日本テレビ放送網の久保伸太郎社長(64)。会見で辞職の意義などを説明したが、報道陣への対応方法は右往左往。2度も頭を下げる異例の事態となってしまい、後味の悪さを残した。

最初の会見は午後4時から東京都港区の日本テレビ本社18階の会議室で行われた。日テレ側は、「入室は1社1人、カメラ撮影は禁止」と報道機関としては異例ともいえる規制を設定。「静かな雰囲気の中で思いを語りたい」(総合広報部)との久保社長の意向だったという。

そこで、久保社長は「岐阜県庁の皆様や視聴者におわび申し上げたい」と陳謝し、「やっぱりうそでしたと分かったときに辞任しようと決めた。虚偽だったということがすべて」と辞任の理由を説明した。報道内容の捏造(ねつぞう)や証言者に対する金銭などの謝礼の支払いについては否定した。

2階の受け付け前には会見に入れなかった各社の記者ら約30人が規制に抗議。カメラマンと広報担当者がもみ合いとなり、一時騒然とした。

最初の会見から3時間後の午後7時。結局、久保社長は会見に入れなかった記者らに改めて対応することになった。対応の場所は「信賞必罰」などと書かれた社訓の額が掲げられた2階のホール。

当初の会見で記者数などに規制を敷いた点について、「会見が急だったので、とにかく集まれる社1人ずつにさせていただいた」と釈明。「私は逃げも隠れもしない」とも話したうえで、問題の報道について「きっかけから含めて取材活動全体」が不十分だったと振り返った。

-----------------------------------------

なんかこれ、おかしくないですか?

なんかこれ、おかしくないですか?

なぜなの?

責任を取ったって?

なんか責任の取り方も会見の中味も、うさんくさそうな匂いがする。

「誤報であり重大な監督指導不行き届き。私が職を辞したということで重大性を全社員に認識させたい」

自分がここまでするということで、社内のモラル意識を向上させたい?

社員教育のための辞任?

17日付けの朝日の社説日テレ社長辞任―詳しい説明の責任がある いったい、何の責任をとったのだろうか。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

日本テレビの久保伸太郎社長が16日、突然、辞任した。

同局の報道番組「真相報道バンキシャ!」での誤報の責任をとったというが、重い結論に至った経緯はよくわからないままだ。同局内で行われたという検証の中身についての具体的な説明がなにもないからだ。

問題の番組では匿名の男が登場し、岐阜県が裏金作りを続けていると証言した。岐阜県は独自調査をし、こうした事実はないという結論を得た。そして日本テレビに対し、放送法に基づいて調査と訂正を求めた。

日本テレビの再取材に対し男は証言を翻し、証拠とした書類も改ざんしたものだと認めた。同局は今月1日の番組で謝罪。一方、岐阜県警は偽計業務妨害の容疑で男を逮捕した。

NHKと民放で作る第三者機関「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の放送倫理検証委員会でも審理することが決まった。

内部告発をもとに報道機関が取材をし、大きな不正が暴かれた例は数多い。勇気をふるって発言する人と徹底的に調べて公表する報道の仕事は、社会正義を実現するために不可欠だ。

相手が公的機関であれ民間会社であれ、十分な裏付け取材のうえで発表するのが報道の基本だ。その点、「バンキシャ!」はあまりにお粗末だった。

誤報がはっきりした後も、何がどう間違って誤報につながったのか、問題の所在を明らかにしていない。

このままでは、報道全般に対する視聴者の信頼を失いかねないし、不正を告発しようとする人を萎縮(いしゅく)させる心配もある。

07年に起きた関西テレビの「発掘!あるある大事典2(ローマ数字の2)」の問題では、番組作りを受注した制作会社の不正と、それを監督できなかったテレビ局の責任が厳しく問われた。

日本テレビでは06年にもニュースの映像で「やらせ」が判明した。これも制作会社の取材を確認せず放送したケースだった。「バンキシャ!」も、複数の制作会社が参加したチームがスクープを目指した過程で起きた。

優れた報道番組を作っている制作会社ももちろんあるが、報道について十分な教育をされていない取材者が功をあせれば、誤報を生む危険は大きい。それを防ぐ教育とチェックは、発注するテレビ局側の責任である。

面白い番組をコストを抑えてつくろうとする傾向の中に、誤報を生む落とし穴がなかったか。

再発防止と報道への信頼回復のために、日本テレビは徹底的に調査・検証し、番組などで公表する必要がある。それが巨大な影響力を持つ報道機関としての義務である。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「テレビの存在意義」という記事で書いたようなテレビの本質的な問題、現在の体質の問題がここにある。

「テレビの存在意義」という記事で書いたようなテレビの本質的な問題、現在の体質の問題がここにある。

社長が突然責任を取って辞めることの意味。

確かに、何の責任を取ったのだろうか、という素朴な疑問。

「誤報がはっきりした後も、何がどう間違って誤報につながったのか、問題の所在を明らかにしていない」ことが問題。

辞めたことで、その辺をうやむやにして済まそうという魂胆も見え隠れしている。

辞めたんだから、責任取ったんだから、もういいでしょ。

こういうのは政治家の体質でもある。

これでは、単に十分な裏付け取材をしなかった、というだけなのか。

つまり自分たち取材側も被害者だということ?

いわゆるやらせ報道ではないのか。

片棒を担いだのではないのか。

ここを全部しっかりと明らかにすることがセットでないと、責任を取ったことにはならないです。

そういうこと、きちんと自認しての辞任ですよね?

ちなみに、番組審議委員のこの方もこの件に関しては謝罪しています。

今後の姿勢、動向を見守りたいですし、

そういうことをしっかりフォローして納得行くまで伝え切るのが、真相報道バンキシャ!の使命なのではないでしょうか。

日テレの久保社長が引責辞任 裏金報道で会社の信用「失墜」(共同通信) - goo ニュース

「バンキシャ!」誤報で日テレ社長が引責辞任(朝日新聞) - goo ニュース

跡を濁す辞任会見 日テレ社長、報道陣対応で右往左往(産経新聞) - goo ニュース

--------------------------------------------

「誤報であり重大な監督指導不行き届き。私が職を辞したということで重大性を全社員に認識させたい」

報道番組「真相報道バンキシャ!」の裏金証言報道で16日、突然の引責辞任を表明した日本テレビ放送網の久保伸太郎社長(64)。会見で辞職の意義などを説明したが、報道陣への対応方法は右往左往。2度も頭を下げる異例の事態となってしまい、後味の悪さを残した。

最初の会見は午後4時から東京都港区の日本テレビ本社18階の会議室で行われた。日テレ側は、「入室は1社1人、カメラ撮影は禁止」と報道機関としては異例ともいえる規制を設定。「静かな雰囲気の中で思いを語りたい」(総合広報部)との久保社長の意向だったという。

そこで、久保社長は「岐阜県庁の皆様や視聴者におわび申し上げたい」と陳謝し、「やっぱりうそでしたと分かったときに辞任しようと決めた。虚偽だったということがすべて」と辞任の理由を説明した。報道内容の捏造(ねつぞう)や証言者に対する金銭などの謝礼の支払いについては否定した。

2階の受け付け前には会見に入れなかった各社の記者ら約30人が規制に抗議。カメラマンと広報担当者がもみ合いとなり、一時騒然とした。

最初の会見から3時間後の午後7時。結局、久保社長は会見に入れなかった記者らに改めて対応することになった。対応の場所は「信賞必罰」などと書かれた社訓の額が掲げられた2階のホール。

当初の会見で記者数などに規制を敷いた点について、「会見が急だったので、とにかく集まれる社1人ずつにさせていただいた」と釈明。「私は逃げも隠れもしない」とも話したうえで、問題の報道について「きっかけから含めて取材活動全体」が不十分だったと振り返った。

-----------------------------------------

なんかこれ、おかしくないですか?

なんかこれ、おかしくないですか?なぜなの?

責任を取ったって?

なんか責任の取り方も会見の中味も、うさんくさそうな匂いがする。

「誤報であり重大な監督指導不行き届き。私が職を辞したということで重大性を全社員に認識させたい」

自分がここまでするということで、社内のモラル意識を向上させたい?

社員教育のための辞任?

17日付けの朝日の社説日テレ社長辞任―詳しい説明の責任がある いったい、何の責任をとったのだろうか。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

日本テレビの久保伸太郎社長が16日、突然、辞任した。

同局の報道番組「真相報道バンキシャ!」での誤報の責任をとったというが、重い結論に至った経緯はよくわからないままだ。同局内で行われたという検証の中身についての具体的な説明がなにもないからだ。

問題の番組では匿名の男が登場し、岐阜県が裏金作りを続けていると証言した。岐阜県は独自調査をし、こうした事実はないという結論を得た。そして日本テレビに対し、放送法に基づいて調査と訂正を求めた。

日本テレビの再取材に対し男は証言を翻し、証拠とした書類も改ざんしたものだと認めた。同局は今月1日の番組で謝罪。一方、岐阜県警は偽計業務妨害の容疑で男を逮捕した。

NHKと民放で作る第三者機関「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の放送倫理検証委員会でも審理することが決まった。

内部告発をもとに報道機関が取材をし、大きな不正が暴かれた例は数多い。勇気をふるって発言する人と徹底的に調べて公表する報道の仕事は、社会正義を実現するために不可欠だ。

相手が公的機関であれ民間会社であれ、十分な裏付け取材のうえで発表するのが報道の基本だ。その点、「バンキシャ!」はあまりにお粗末だった。

誤報がはっきりした後も、何がどう間違って誤報につながったのか、問題の所在を明らかにしていない。

このままでは、報道全般に対する視聴者の信頼を失いかねないし、不正を告発しようとする人を萎縮(いしゅく)させる心配もある。

07年に起きた関西テレビの「発掘!あるある大事典2(ローマ数字の2)」の問題では、番組作りを受注した制作会社の不正と、それを監督できなかったテレビ局の責任が厳しく問われた。

日本テレビでは06年にもニュースの映像で「やらせ」が判明した。これも制作会社の取材を確認せず放送したケースだった。「バンキシャ!」も、複数の制作会社が参加したチームがスクープを目指した過程で起きた。

優れた報道番組を作っている制作会社ももちろんあるが、報道について十分な教育をされていない取材者が功をあせれば、誤報を生む危険は大きい。それを防ぐ教育とチェックは、発注するテレビ局側の責任である。

面白い番組をコストを抑えてつくろうとする傾向の中に、誤報を生む落とし穴がなかったか。

再発防止と報道への信頼回復のために、日本テレビは徹底的に調査・検証し、番組などで公表する必要がある。それが巨大な影響力を持つ報道機関としての義務である。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「テレビの存在意義」という記事で書いたようなテレビの本質的な問題、現在の体質の問題がここにある。

「テレビの存在意義」という記事で書いたようなテレビの本質的な問題、現在の体質の問題がここにある。社長が突然責任を取って辞めることの意味。

確かに、何の責任を取ったのだろうか、という素朴な疑問。

「誤報がはっきりした後も、何がどう間違って誤報につながったのか、問題の所在を明らかにしていない」ことが問題。

辞めたことで、その辺をうやむやにして済まそうという魂胆も見え隠れしている。

辞めたんだから、責任取ったんだから、もういいでしょ。

こういうのは政治家の体質でもある。

これでは、単に十分な裏付け取材をしなかった、というだけなのか。

つまり自分たち取材側も被害者だということ?

いわゆるやらせ報道ではないのか。

片棒を担いだのではないのか。

ここを全部しっかりと明らかにすることがセットでないと、責任を取ったことにはならないです。

そういうこと、きちんと自認しての辞任ですよね?

ちなみに、番組審議委員のこの方もこの件に関しては謝罪しています。

今後の姿勢、動向を見守りたいですし、

そういうことをしっかりフォローして納得行くまで伝え切るのが、真相報道バンキシャ!の使命なのではないでしょうか。

以前、番組制作現場の本音と言う記事を書き、その流れで、先日、テレビの存在意義と言う記事、書きました。

それについて、もちこさんより、長文のコメントいただいたので、再度(部分的にですが)ご紹介させてもらいます。

これだけの長くてしっかりした内容をコメント欄に書いていただくのって、(僕のブログでは結構あるのだけど)本当にすごいと感嘆するとともに、

ありがたいことだと感謝の念でいっぱいで、

さらに、ここだけではもったいなくない?それだけ一生懸命書いてくれて・・・、いや、申し訳ないなあ、といろいろ複雑な気持ちになってしまいます。

----------------------------------------------

「テレビに限らないコメントですが」

nanaponさんこんばんは。

度々お世話になっております、もちこです。

---------------------------------------------

いえいえ、こちらこそ、お世話になってます。

いえいえ、こちらこそ、お世話になってます。

変なご縁ですね。(笑)

---------------------------------------------

実は、私もマスコミの動向には非常に興味があります。

つい最近、自分のブログでも少しばかり本音を漏らしたのですが、マスコミはいつになったらまっとうになるなり消えるなりするのかなあーなんて思っている人間です。

--------------------------------------------

これですか?

これですか?

この記事の中の下記の部分、同感です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

結論を書くのを忘れてました。

マスコミは麻生総理を叩き過ぎ、ってことです。

国民は多かれ少なかれ意識誘導されとるよ。

発言がふらふらしてたり、経済対策が??な感じだったり、

確かに国を動かす立場としては私でも見てられないものがある。

でも、マスコミのバッシングはあからさまだし見当違いもいいところです。

漢字の読み違えやカップ麺の相場を知らないことが何なのん?

「できるところ」を取り沙汰さずに、

「できないところ」をあげつらっているだけに見えます。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

別に麻生さんがいいなんて思わないけど、マスコミの偉そうなところ、鬼の首と他取ったようなところ、それをこれ見よがしにあげつらうところ、嫌いです。

別に麻生さんがいいなんて思わないけど、マスコミの偉そうなところ、鬼の首と他取ったようなところ、それをこれ見よがしにあげつらうところ、嫌いです。

最近では、酔いどれ大臣の記者会見の醜態を、朝から晩までいやと言うほど垂れ流している。

またやってる、もういいよ、10回以上見たし。

そして、こういう人が大臣だなんて問題だ。

諸外国でもこのように取り上げて、首相の対応も注目だ、

と、どの番組も同じように、

『こんなひどいことしちゃったよ、信じられないでしょ?まずいよね、こういうの。恥ずかしいよね、日本人として。。。このままではまずいでしょ。』

と同じ論調を繰り返す。

--------------------------------------------

以下、マスコミに対して非常に批判的なことばかり書き連ねると思いますが、

こういう批判材料もあるのか、と寛大に捉えていただければ幸いです。

テレビ・新聞・雑誌、いわゆるマスメディアは、存在意義を超越して日本の害悪になりつつあると思います。

不祥事、隠蔽体質、偏向報道、世論操作、数字主義、モラルの低下。

理由はいくらでも挙げられそうです。

最近のマスコミの不人気の理由は、こういったことが声高に叫ばれるようになった点にもあるのではないかと個人的に思っています。

つまり、マスコミの闇の部分を知る人が増えてきたため、それらが提供する情報を素直に受け取る人が少なくなったということです。

(闇が増えた減ったということより、それを知る機会が増えたことが重要かと)

前述のメディアは、視聴者投稿やインタビューなどはあっても、基本的に情報の流れが一方的です。

下流にいる我々は、上流にいるマスコミがが選んだ水を受け取ることしかできません。

水が選ばれていることを知るすべもありません。

たとえ原水が赤かったとしても、流れてくる水がすべて青ければ、

赤い水の存在など思いつきもしないでしょう。

それに対し、近年発達してきたメールやインターネットでは、情報を相互に交換することが可能です。

また、ブログなどの普及により、特別な知識や職を持たない人でも気軽に情報を発信することができるようになりました。

これは情報の方向に上下がなくなったことを意味していると思います。

(実際はそう簡単な話ではないでしょうが)

そして我々は、好きな情報を好きなときに好きなだけ、得ることができるようになりました。

水(情報)を選べるようになれば、わざわざ毒だと分かっている水を飲もうとする人はいないでしょう。

世間のマスコミ離れの、少なくとも一端はこういうことではないかと思うのです。

たとえば、下記のサイトでは「放送に関する意見」を扱っているのですが、そのほとんどが批判的なものです。

マスコミの不祥事が増えたのか、それとも不祥事が一般人の耳に入りやすくなったのか、はたまた一般人が意見を言いやすい時代になったのか、このソースからは判断できないんですけれども。

視聴者の意見/BPO

ただ、「視聴率の低迷はネットの普及のせい」という安易な考えは必ずしも正しくないと思います。(少なくとも絶対の理由ではない)

実際、携帯やPCをほとんど使わない層でも、テレビ離れは起こっているそうです。

マスコミ業界自身が、あるべき姿といるべき土俵とを見出さない限り、ダメスパイラルからは抜けられないでしょうね。

さて、長くなってしまい大変申し訳ないのですが、マスコミ業界の不祥事についても少しだけ。

マスコミ業界は横のつながりが強かったり、隠蔽体質が強かったりするようで、

普通に生活しているとなかなかその実態を知ることができません。

nanaponさんならご存知かもしれませんが、悪名高い2社だけでも不祥事がこれだけあるんです。

国民が知らない反日の実態 - TBSの不祥事年表

国民が知らない反日の実態 - テレビ朝日の不祥事年表

国民が知らない反日の実態 - 朝日新聞の不祥事年表

最近はこれ。

朝日新聞社、4億円所得隠し=カラ出張で架空経費-元京都総局長、編集局長ら処分

テレビや新聞ではほんのちょっぴりしか報道されていないようですね。

各新聞社のホームページでは、なかなか見つからない場所に埋もれるように記事があるとか。

朝日新聞社の知名度と事件の内容を考えたら、ワイドショーなんかで引っ張りだこになるレベルだと思うのは私だけでしょうか。

政府や他企業など、他人は口汚く罵っておきながら、自身の汚点は必死に隠そうとする。

そういう姿勢だから、視聴者が離れていくのは当然だと思うんです。

本当に、マスコミにはもっと質の高い活動をして欲しいですね。

-----------------------------------------------

そういうことをやっておきながら、そういう体質を持っているのに、

問題を起こした人を、糾弾する。

もちろん糾弾するのはかまわないのだけど、

『お前に言われたくねーよ。』ってことになるだろうし、

『よく偉そうに言えるよな。』ってことになってしまう。

去年暮れに読んだこの本。

---------------------------------------

インターネットの登場によって、建前に終始していた既成メディアの論調は色褪せてきた。代わりに過激になりがちではあるものの、本音の議論が求められるようになってきた。

自己保身が先に立つ社説等の飾った論調は、ブログや2ちゃんねるなどの出現によって次々と正体を暴かれ、影響力を失う事態に追い込まれている。

--------------------------------------

と言う内容で、もちこさんが指摘されたような事が書かれています。

そして、日本の記者クラブの存在が、いかに報道を腐らせているか、骨抜きにしているか、について書かれています。

御用組合的集団。呉越同舟。

皆そろって、どこも変わらない記事を書く。

抜け駆けなんかしない。

みんなそろって、いい子にしてる。

イエスマンのサラリーマンばかり。

競争は避け、仲間はずれにならないよう、気を遣う。

批判的な記事を書くと出入り禁止になるから、スクープとか、ジャーナリストとしての正義も何もない。

当局と一体化した、骨抜きスリスリのおべっか体質。

ほんとあきれるけど、そうなんだろうなあと思わせる。

そういう仕事について、社会的には大きな影響力があるのだから、

プライドとか、気概とか、野望とか、

ないんだろうか。

ほんと、頼みますよ、マスコミ関係の皆様

それについて、もちこさんより、長文のコメントいただいたので、再度(部分的にですが)ご紹介させてもらいます。

これだけの長くてしっかりした内容をコメント欄に書いていただくのって、(僕のブログでは結構あるのだけど)本当にすごいと感嘆するとともに、

ありがたいことだと感謝の念でいっぱいで、

さらに、ここだけではもったいなくない?それだけ一生懸命書いてくれて・・・、いや、申し訳ないなあ、といろいろ複雑な気持ちになってしまいます。

----------------------------------------------

「テレビに限らないコメントですが」

nanaponさんこんばんは。

度々お世話になっております、もちこです。

---------------------------------------------

いえいえ、こちらこそ、お世話になってます。

いえいえ、こちらこそ、お世話になってます。変なご縁ですね。(笑)

---------------------------------------------

実は、私もマスコミの動向には非常に興味があります。

つい最近、自分のブログでも少しばかり本音を漏らしたのですが、マスコミはいつになったらまっとうになるなり消えるなりするのかなあーなんて思っている人間です。

--------------------------------------------

これですか?

これですか?この記事の中の下記の部分、同感です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

結論を書くのを忘れてました。

マスコミは麻生総理を叩き過ぎ、ってことです。

国民は多かれ少なかれ意識誘導されとるよ。

発言がふらふらしてたり、経済対策が??な感じだったり、

確かに国を動かす立場としては私でも見てられないものがある。

でも、マスコミのバッシングはあからさまだし見当違いもいいところです。

漢字の読み違えやカップ麺の相場を知らないことが何なのん?

「できるところ」を取り沙汰さずに、

「できないところ」をあげつらっているだけに見えます。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

別に麻生さんがいいなんて思わないけど、マスコミの偉そうなところ、鬼の首と他取ったようなところ、それをこれ見よがしにあげつらうところ、嫌いです。

別に麻生さんがいいなんて思わないけど、マスコミの偉そうなところ、鬼の首と他取ったようなところ、それをこれ見よがしにあげつらうところ、嫌いです。最近では、酔いどれ大臣の記者会見の醜態を、朝から晩までいやと言うほど垂れ流している。

またやってる、もういいよ、10回以上見たし。

そして、こういう人が大臣だなんて問題だ。

諸外国でもこのように取り上げて、首相の対応も注目だ、

と、どの番組も同じように、

『こんなひどいことしちゃったよ、信じられないでしょ?まずいよね、こういうの。恥ずかしいよね、日本人として。。。このままではまずいでしょ。』

と同じ論調を繰り返す。

--------------------------------------------

以下、マスコミに対して非常に批判的なことばかり書き連ねると思いますが、

こういう批判材料もあるのか、と寛大に捉えていただければ幸いです。

テレビ・新聞・雑誌、いわゆるマスメディアは、存在意義を超越して日本の害悪になりつつあると思います。

不祥事、隠蔽体質、偏向報道、世論操作、数字主義、モラルの低下。

理由はいくらでも挙げられそうです。

最近のマスコミの不人気の理由は、こういったことが声高に叫ばれるようになった点にもあるのではないかと個人的に思っています。

つまり、マスコミの闇の部分を知る人が増えてきたため、それらが提供する情報を素直に受け取る人が少なくなったということです。

(闇が増えた減ったということより、それを知る機会が増えたことが重要かと)

前述のメディアは、視聴者投稿やインタビューなどはあっても、基本的に情報の流れが一方的です。

下流にいる我々は、上流にいるマスコミがが選んだ水を受け取ることしかできません。

水が選ばれていることを知るすべもありません。

たとえ原水が赤かったとしても、流れてくる水がすべて青ければ、

赤い水の存在など思いつきもしないでしょう。

それに対し、近年発達してきたメールやインターネットでは、情報を相互に交換することが可能です。

また、ブログなどの普及により、特別な知識や職を持たない人でも気軽に情報を発信することができるようになりました。

これは情報の方向に上下がなくなったことを意味していると思います。

(実際はそう簡単な話ではないでしょうが)

そして我々は、好きな情報を好きなときに好きなだけ、得ることができるようになりました。

水(情報)を選べるようになれば、わざわざ毒だと分かっている水を飲もうとする人はいないでしょう。

世間のマスコミ離れの、少なくとも一端はこういうことではないかと思うのです。

たとえば、下記のサイトでは「放送に関する意見」を扱っているのですが、そのほとんどが批判的なものです。

マスコミの不祥事が増えたのか、それとも不祥事が一般人の耳に入りやすくなったのか、はたまた一般人が意見を言いやすい時代になったのか、このソースからは判断できないんですけれども。

視聴者の意見/BPO

ただ、「視聴率の低迷はネットの普及のせい」という安易な考えは必ずしも正しくないと思います。(少なくとも絶対の理由ではない)

実際、携帯やPCをほとんど使わない層でも、テレビ離れは起こっているそうです。

マスコミ業界自身が、あるべき姿といるべき土俵とを見出さない限り、ダメスパイラルからは抜けられないでしょうね。

さて、長くなってしまい大変申し訳ないのですが、マスコミ業界の不祥事についても少しだけ。

マスコミ業界は横のつながりが強かったり、隠蔽体質が強かったりするようで、

普通に生活しているとなかなかその実態を知ることができません。

nanaponさんならご存知かもしれませんが、悪名高い2社だけでも不祥事がこれだけあるんです。

国民が知らない反日の実態 - TBSの不祥事年表

国民が知らない反日の実態 - テレビ朝日の不祥事年表

国民が知らない反日の実態 - 朝日新聞の不祥事年表

最近はこれ。

朝日新聞社、4億円所得隠し=カラ出張で架空経費-元京都総局長、編集局長ら処分

テレビや新聞ではほんのちょっぴりしか報道されていないようですね。

各新聞社のホームページでは、なかなか見つからない場所に埋もれるように記事があるとか。

朝日新聞社の知名度と事件の内容を考えたら、ワイドショーなんかで引っ張りだこになるレベルだと思うのは私だけでしょうか。

政府や他企業など、他人は口汚く罵っておきながら、自身の汚点は必死に隠そうとする。

そういう姿勢だから、視聴者が離れていくのは当然だと思うんです。

本当に、マスコミにはもっと質の高い活動をして欲しいですね。

-----------------------------------------------

そういうことをやっておきながら、そういう体質を持っているのに、

問題を起こした人を、糾弾する。

もちろん糾弾するのはかまわないのだけど、

『お前に言われたくねーよ。』ってことになるだろうし、

『よく偉そうに言えるよな。』ってことになってしまう。

去年暮れに読んだこの本。

| ジャーナリズム崩壊 (幻冬舎新書)上杉 隆幻冬舎このアイテムの詳細を見る |

---------------------------------------

インターネットの登場によって、建前に終始していた既成メディアの論調は色褪せてきた。代わりに過激になりがちではあるものの、本音の議論が求められるようになってきた。

自己保身が先に立つ社説等の飾った論調は、ブログや2ちゃんねるなどの出現によって次々と正体を暴かれ、影響力を失う事態に追い込まれている。

--------------------------------------

と言う内容で、もちこさんが指摘されたような事が書かれています。

そして、日本の記者クラブの存在が、いかに報道を腐らせているか、骨抜きにしているか、について書かれています。

御用組合的集団。呉越同舟。

皆そろって、どこも変わらない記事を書く。

抜け駆けなんかしない。

みんなそろって、いい子にしてる。

イエスマンのサラリーマンばかり。

競争は避け、仲間はずれにならないよう、気を遣う。

批判的な記事を書くと出入り禁止になるから、スクープとか、ジャーナリストとしての正義も何もない。

当局と一体化した、骨抜きスリスリのおべっか体質。

ほんとあきれるけど、そうなんだろうなあと思わせる。

そういう仕事について、社会的には大きな影響力があるのだから、

プライドとか、気概とか、野望とか、

ないんだろうか。

ほんと、頼みますよ、マスコミ関係の皆様

最近のテレビ番組について、さんざん書いてきました。

マスコミの横暴

マスコミの横暴

テレビ局の相互浸透

テレビ局の相互浸透

納豆問題

納豆問題

番組の価値

番組の価値

バレーボール中継のこと

バレーボール中継のこと

スポーツ実況中継の今後

スポーツ実況中継の今後

東洋経済1月31日号に、興味深い記事がありました。

業績が軒並み急悪化! 追い込まれる巨大マスコミの構造問題

関連記事:・テレビ広告はさらに減る、生き残るのは2~3社だ――氏家齊一郎・日本テレビ放送網取締役会議長

一部引用します。

--------------------------------------------------

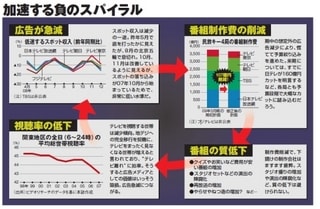

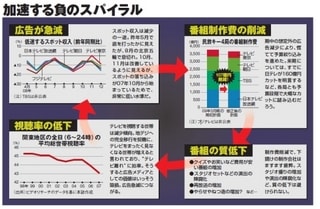

電通調べによる日本のテレビ広告の市場規模は、2000年以降、おおむね2兆円台で推移。そのうち半分程度を押さえる在京のキー5局は、映画など放送外収入の伸びもあり、07年3月期の合計売り上げは過去最高を記録した。

だが、その状況は07年10月を境に一変する。番組改変月で通常なら広告売り上げが9月比で伸びるべき月に、スポット広告(番組と番組の間に流す広告)が大幅に減少。08年3月期決算はテレビ朝日を除き4社が減収となった。

今期が始まった時点では、各社とも北京五輪というビッグイベントでのスポンサー広告増加による反転を期待した。だが、時が経つにつれて状況は深刻化。急激な落ち込みに経費削減が追いつかず、08年9月中間決算で増益を確保したのは売り上げトップのフジテレビのみ。2位の日本テレビですら、単体決算が1959年の上場以来初の営業赤字に転落する非常事態になった。そして9月の「リーマンショック」以降は、冒頭のテレ朝のエピソードのように、ギリギリまで広告枠が埋まらない綱渡りが常態化した。

広告収入の急減を受け、各テレビ局は制作費の削減を進めている。たとえば日本テレビの今期の制作費は1160億円。これを10年3月期は1000億円以内に収める方針を明らかにしている。制作費削減はスタジオだけでなく報道の現場にも及ぶ。閣議後の会見では、それまでNHKを含む各テレビ局がそれぞれ持ち込んでいたカメラを、1台の代表カメラに集約した。

その結果、下図のように「番組の質低下」「視聴率の低下」につながれば、負のスパイラルがグルグルと回り始める。

-------------------------------------------

このチャート、わかりやすいですね。

ここに来て始まったスパイラルではないけれど、

まず、身近なところから始めると、

《視聴者》

《視聴者》

番組がつまらない。

どこも同じバラエティやクイズ番組ばかりやっている。

代わり映えしないし、見たい番組がない。

これじゃ、テレビも見なくなっちゃうね。他にやることいっぱいあるし。

《番組制作会社》

《番組制作会社》

だって、どんどん制作費は絞られているので、優秀な作家やスタッフ、そして高いタレントなんか使えないです。

じっくり練って、長い時間かけて、いい番組作りたいのはやまやまだけど、こんな悪条件では何もできないですよ。

《テレビ局》

《テレビ局》

十分な制作費、出せるような状況じゃないですよ。

だって、どんどん業績悪化していて、どこのスポンサーだって、降りる、もっと安い番組に乗り換える、値下げを要求、でしょ。

車業界の打撃も大きいし。

なんとか、パチンコ業界だけはいいんだけどね。

安い制作費だけども、アイディア出して、いい視聴率を取る、ってことをがんばるしかないです。

《スポンサー》

《スポンサー》

こんな不況、これだけ売れないのでは、広告費思い切って削減するしかないです。

テレビ広告は一番お金かかるので、どうしてもここに手をつけるしかないですよ。

少ない予算でも、変わらない効果を出すことに、局にもお願いして、やりくりしていくしかないです。そうなると、視聴率の取れる番組というのがキーになります。

このままどんどんこのスパイラルは負の方向に進行していくのか。

病は、悪化していくのか。

社会は、僕らは、テレビというものを価値のないものにしていくのか。

テレビは僕らの生活に必要ないものとなっていくのか。

どこかで、この流れは逆方向に変えられるのか。

それは、景気と言う事にリンクするしかないのか。

誰かがこの方向を変えないと、やばいんじゃないだろうか。

いや、テレビってものが、僕らにとって、本当に価値のあるものなのかどうか、問われているんですね。

「テレビの存在意義」を見直す。

なくなったら誰か困るの?

なくなってもいいよね?

テレビの本質的な価値というもの、いい機会だから、皆で考えてみましょう。

マスコミの横暴

マスコミの横暴 テレビ局の相互浸透

テレビ局の相互浸透 納豆問題

納豆問題 番組の価値

番組の価値 バレーボール中継のこと

バレーボール中継のこと スポーツ実況中継の今後

スポーツ実況中継の今後東洋経済1月31日号に、興味深い記事がありました。

| 週刊 東洋経済 2009年 1/31号 [雑誌]東洋経済新報社このアイテムの詳細を見る |

業績が軒並み急悪化! 追い込まれる巨大マスコミの構造問題

関連記事:・テレビ広告はさらに減る、生き残るのは2~3社だ――氏家齊一郎・日本テレビ放送網取締役会議長

一部引用します。

--------------------------------------------------

電通調べによる日本のテレビ広告の市場規模は、2000年以降、おおむね2兆円台で推移。そのうち半分程度を押さえる在京のキー5局は、映画など放送外収入の伸びもあり、07年3月期の合計売り上げは過去最高を記録した。

だが、その状況は07年10月を境に一変する。番組改変月で通常なら広告売り上げが9月比で伸びるべき月に、スポット広告(番組と番組の間に流す広告)が大幅に減少。08年3月期決算はテレビ朝日を除き4社が減収となった。

今期が始まった時点では、各社とも北京五輪というビッグイベントでのスポンサー広告増加による反転を期待した。だが、時が経つにつれて状況は深刻化。急激な落ち込みに経費削減が追いつかず、08年9月中間決算で増益を確保したのは売り上げトップのフジテレビのみ。2位の日本テレビですら、単体決算が1959年の上場以来初の営業赤字に転落する非常事態になった。そして9月の「リーマンショック」以降は、冒頭のテレ朝のエピソードのように、ギリギリまで広告枠が埋まらない綱渡りが常態化した。

広告収入の急減を受け、各テレビ局は制作費の削減を進めている。たとえば日本テレビの今期の制作費は1160億円。これを10年3月期は1000億円以内に収める方針を明らかにしている。制作費削減はスタジオだけでなく報道の現場にも及ぶ。閣議後の会見では、それまでNHKを含む各テレビ局がそれぞれ持ち込んでいたカメラを、1台の代表カメラに集約した。

その結果、下図のように「番組の質低下」「視聴率の低下」につながれば、負のスパイラルがグルグルと回り始める。

-------------------------------------------

このチャート、わかりやすいですね。

ここに来て始まったスパイラルではないけれど、

まず、身近なところから始めると、

《視聴者》

《視聴者》番組がつまらない。

どこも同じバラエティやクイズ番組ばかりやっている。

代わり映えしないし、見たい番組がない。

これじゃ、テレビも見なくなっちゃうね。他にやることいっぱいあるし。

《番組制作会社》

《番組制作会社》だって、どんどん制作費は絞られているので、優秀な作家やスタッフ、そして高いタレントなんか使えないです。

じっくり練って、長い時間かけて、いい番組作りたいのはやまやまだけど、こんな悪条件では何もできないですよ。

《テレビ局》

《テレビ局》十分な制作費、出せるような状況じゃないですよ。

だって、どんどん業績悪化していて、どこのスポンサーだって、降りる、もっと安い番組に乗り換える、値下げを要求、でしょ。

車業界の打撃も大きいし。

なんとか、パチンコ業界だけはいいんだけどね。

安い制作費だけども、アイディア出して、いい視聴率を取る、ってことをがんばるしかないです。

《スポンサー》

《スポンサー》こんな不況、これだけ売れないのでは、広告費思い切って削減するしかないです。

テレビ広告は一番お金かかるので、どうしてもここに手をつけるしかないですよ。

少ない予算でも、変わらない効果を出すことに、局にもお願いして、やりくりしていくしかないです。そうなると、視聴率の取れる番組というのがキーになります。

このままどんどんこのスパイラルは負の方向に進行していくのか。

病は、悪化していくのか。

社会は、僕らは、テレビというものを価値のないものにしていくのか。

テレビは僕らの生活に必要ないものとなっていくのか。

どこかで、この流れは逆方向に変えられるのか。

それは、景気と言う事にリンクするしかないのか。

誰かがこの方向を変えないと、やばいんじゃないだろうか。

いや、テレビってものが、僕らにとって、本当に価値のあるものなのかどうか、問われているんですね。

「テレビの存在意義」を見直す。

なくなったら誰か困るの?

なくなってもいいよね?

テレビの本質的な価値というもの、いい機会だから、皆で考えてみましょう。

年末のTBSの番組、情熱大陸について、その1.、その2.と、TV業界の現状を踏まえて少し辛口で書きました。

それに関連して、今月9日の毎日新聞朝刊、孤独の岸辺という連載その9、『今はタクシー運転手をやっている元テレビマンの話』が興味深かったのでダイジェストでご紹介します。

------------------------------------------

◇不況下、東京を撮りたい 乗客の人生、背中に…

午後5時。年の瀬の日曜日、東京・渋谷。駅のロータリーから数百メートルにわたり、空車のタクシーが列を作った。スクランブル交差点の信号が赤になった。目の前を行き交う若者の群れ。「この中で、客になるのは多くて3人。特権階級だよ」。タクシー運転手の男性(59)がため息をついた。

02年、運転手に転じてすぐのころ、浜松町で40代半ばの客が乗ってきた。「会社をつぶしたよ」。FMから70年代の音楽が流れていた。ボリュームを下げようとすると「かけっぱなしでやってくれや」。励ましの言葉が見つからない。川崎までの30分が何時間にも感じられた。あれから7年。「来月は会社がないかもな」。ため息とともに漏れる乗客の言葉を、この冬は何度聞いただろう。

転職前は、テレビ局で番組制作に携わった後、フリーでドキュメンタリーを何本も手がけた。01年、宮大工に小学校で授業をしてもらったのが最後の企画だ。いま、不況風が吹きすさぶ東京で、何もできずにいるのが悔しい。1本、あと1本撮りたいと思う。

<中略>

午前3時45分。若い男性を民放スタジオへ運んだ。以前に自分も通った場所だ。

一時は「天才」と呼ばれた。現場にこだわり、苦労と驚きを仲間と共にしながら作品を練るのが喜びだった。大工の棟梁(とうりょう)のような気持ちでいた。

だが、時代は変わった。若者はネタ探しをパソコンに頼り、番組は制作者ではなくコメンテーターのキャラクターに合わせて作られるようになった。市民マラソンの撮影現場で、局の人間が言った。「ばあさん一人倒れれば絵になるな」。それが許せなかった。途中降板。考え方の違いにいら立ち、人は去り、仕事はこなくなった。2人目の妻にも愛想を尽かされた。そして一人になった。

<中略>

弱い人間に運転手は務まらない。明けに4畳半のアパートで、ドキュメンタリーの企画書を書こうとペンを握ると、疲労と睡魔が襲う。情けなくて嫌気が差す。前妻に引き取られた一人娘の顔が目に浮かぶ。今の自分は、幸せにしてやれなかった報いだと、言い聞かせる。

午前5時半。客などいないと分かっていながら、運だけを待って高級住宅街を流す。あきらめてはいない。まだ誰も絵にしたことのない東京を撮りたい。

---------------------------------------------

せつない話です。まあ、今の彼の生活のことは置いといて、以前TVマンだった頃制作現場の話。

『若者はネタ探しをパソコンに頼り、番組は制作者ではなくコメンテーターのキャラクターに合わせて作られるようになった。市民マラソンの撮影現場で、局の人間が言った。「ばあさん一人倒れれば絵になるな。」』

本当かどうかはわからないけど、いかにもありそうな話に思えてしまう。

あるあるの話、とか、先日の番組ネタのブログを偽造した話とか、視聴率のためなら、偽造でも偽装でもなんでもありの構図が隠れ見える。

寂しいことです。

やはり、同じ日の毎日新聞朝刊に、野坂昭如の連載、『七転び八起き』というコラムがあり、そこでも同じような話が載っていた。

「今後の日本」というタイトル。現代の不況極まりない日本について書かれているが、中でもマスコミについて、そして、TVについて書かれている。

(部分的に引用します。)

-------------------------------------

景気は良くはないのだろう。

しかしマスコミが騒ぎすぎるきらいがある。

経済も生きもの、良し悪しの波があって当然。

マスコミが不況を伝える一方で、年末年始のテレビ、各局こぞって恒例のどんちゃん騒ぎばかり。

----------------------------------------

結局、上辺ばかりなので不況の深刻さが伝わらない、と結んでいる。

また、自らもCMソングの作詞(伊東に行くならハ・ト・ヤ♪は、野坂さんです。)をしたり、台本を書いたりしたTV創世記の話。

そう、あの頃は、野坂さんだけでなく、永六輔、五木寛之、開高健、青島幸男、大橋巨泉、前田武彦、と、そうそうたるタレントがTVやラジオの現場に、すごい熱気を注ぎ込んでいた。

自分の哲学や美学を持ち、編集など無し、真剣勝負の、生放送や中継の番組を作っていた。

TVには、彼らの多様な才能が光り、意気込みが溢れていた。

それに比べて、

-----------------------------------------

今のテレビは、ほぼ下請け会社の取り仕切り。

局は視聴率獲得に一喜一憂するのみ。

代理店はスポンサーの顔色をうかがう。

こうしてくだらない番組の垂れ流しは続く。

そしてその制作費はCMを見ている視聴者が負担しているのだ。

-----------------------------------------

時代が違う、と言えば、そこで終わり。

そんなテレビの問題から発して、国際社会における日本の現状、今後を野坂さんは憂いている。

まあ、それはともかく、

テレビやマスコミの現場の意識、自覚、情熱、誇り、気概というものが、

今後の日本に与える影響というのも、測り知れないものがあるのでは、と思っている。

それに関連して、今月9日の毎日新聞朝刊、孤独の岸辺という連載その9、『今はタクシー運転手をやっている元テレビマンの話』が興味深かったのでダイジェストでご紹介します。

------------------------------------------

◇不況下、東京を撮りたい 乗客の人生、背中に…

午後5時。年の瀬の日曜日、東京・渋谷。駅のロータリーから数百メートルにわたり、空車のタクシーが列を作った。スクランブル交差点の信号が赤になった。目の前を行き交う若者の群れ。「この中で、客になるのは多くて3人。特権階級だよ」。タクシー運転手の男性(59)がため息をついた。

02年、運転手に転じてすぐのころ、浜松町で40代半ばの客が乗ってきた。「会社をつぶしたよ」。FMから70年代の音楽が流れていた。ボリュームを下げようとすると「かけっぱなしでやってくれや」。励ましの言葉が見つからない。川崎までの30分が何時間にも感じられた。あれから7年。「来月は会社がないかもな」。ため息とともに漏れる乗客の言葉を、この冬は何度聞いただろう。

転職前は、テレビ局で番組制作に携わった後、フリーでドキュメンタリーを何本も手がけた。01年、宮大工に小学校で授業をしてもらったのが最後の企画だ。いま、不況風が吹きすさぶ東京で、何もできずにいるのが悔しい。1本、あと1本撮りたいと思う。

<中略>

午前3時45分。若い男性を民放スタジオへ運んだ。以前に自分も通った場所だ。

一時は「天才」と呼ばれた。現場にこだわり、苦労と驚きを仲間と共にしながら作品を練るのが喜びだった。大工の棟梁(とうりょう)のような気持ちでいた。

だが、時代は変わった。若者はネタ探しをパソコンに頼り、番組は制作者ではなくコメンテーターのキャラクターに合わせて作られるようになった。市民マラソンの撮影現場で、局の人間が言った。「ばあさん一人倒れれば絵になるな」。それが許せなかった。途中降板。考え方の違いにいら立ち、人は去り、仕事はこなくなった。2人目の妻にも愛想を尽かされた。そして一人になった。

<中略>

弱い人間に運転手は務まらない。明けに4畳半のアパートで、ドキュメンタリーの企画書を書こうとペンを握ると、疲労と睡魔が襲う。情けなくて嫌気が差す。前妻に引き取られた一人娘の顔が目に浮かぶ。今の自分は、幸せにしてやれなかった報いだと、言い聞かせる。

午前5時半。客などいないと分かっていながら、運だけを待って高級住宅街を流す。あきらめてはいない。まだ誰も絵にしたことのない東京を撮りたい。

---------------------------------------------

せつない話です。まあ、今の彼の生活のことは置いといて、以前TVマンだった頃制作現場の話。

『若者はネタ探しをパソコンに頼り、番組は制作者ではなくコメンテーターのキャラクターに合わせて作られるようになった。市民マラソンの撮影現場で、局の人間が言った。「ばあさん一人倒れれば絵になるな。」』

本当かどうかはわからないけど、いかにもありそうな話に思えてしまう。

あるあるの話、とか、先日の番組ネタのブログを偽造した話とか、視聴率のためなら、偽造でも偽装でもなんでもありの構図が隠れ見える。

寂しいことです。

やはり、同じ日の毎日新聞朝刊に、野坂昭如の連載、『七転び八起き』というコラムがあり、そこでも同じような話が載っていた。

「今後の日本」というタイトル。現代の不況極まりない日本について書かれているが、中でもマスコミについて、そして、TVについて書かれている。

(部分的に引用します。)

-------------------------------------

景気は良くはないのだろう。

しかしマスコミが騒ぎすぎるきらいがある。

経済も生きもの、良し悪しの波があって当然。

マスコミが不況を伝える一方で、年末年始のテレビ、各局こぞって恒例のどんちゃん騒ぎばかり。

----------------------------------------

結局、上辺ばかりなので不況の深刻さが伝わらない、と結んでいる。

また、自らもCMソングの作詞(伊東に行くならハ・ト・ヤ♪は、野坂さんです。)をしたり、台本を書いたりしたTV創世記の話。

そう、あの頃は、野坂さんだけでなく、永六輔、五木寛之、開高健、青島幸男、大橋巨泉、前田武彦、と、そうそうたるタレントがTVやラジオの現場に、すごい熱気を注ぎ込んでいた。

自分の哲学や美学を持ち、編集など無し、真剣勝負の、生放送や中継の番組を作っていた。

TVには、彼らの多様な才能が光り、意気込みが溢れていた。

それに比べて、

-----------------------------------------

今のテレビは、ほぼ下請け会社の取り仕切り。

局は視聴率獲得に一喜一憂するのみ。

代理店はスポンサーの顔色をうかがう。

こうしてくだらない番組の垂れ流しは続く。

そしてその制作費はCMを見ている視聴者が負担しているのだ。

-----------------------------------------

時代が違う、と言えば、そこで終わり。

そんなテレビの問題から発して、国際社会における日本の現状、今後を野坂さんは憂いている。

まあ、それはともかく、

テレビやマスコミの現場の意識、自覚、情熱、誇り、気概というものが、

今後の日本に与える影響というのも、測り知れないものがあるのでは、と思っている。

亀田問題でテレ東社長「TBSは猛省を」(日刊スポーツ) - goo ニュース

テレ東島田社長は、TBSに対して「視聴率的には大成功かもしれないが、それでいいのか。我々はスポーツを育てるというか、フェアな戦いを視聴者に届ける使命がある」と言ってます。

一応ネクタイして、神妙にちゃんと謝りましたね。

言葉使いも一応はやればできるんですね。

(まあ、ほんとちゃんとやるのなら、オヤジじゃなく、父なんでしょうが。)

そして、ginzaさんが、長子の役割ということで、書いてます。

でも、ginzaさんの言うとおり、

誰に向かって謝ってるの?

世間に?

まあ、いいんだけど。

僕は別に、迷惑かけられてないよ。

試合中継見てないし。

あれだけ異様に持ち上げられ出してから、あんまり興味なくなった。

話題になればなるほど、なんだかなあ、と。

でも、一番悪いのは、何といっても、あれだけ持ち上げたTBSなんじゃないの?

亀田が謝るのなら、TBSとしては、謝らなくていいのかな?

試合の実況も、かなり亀田側に肩入れしていたと言うし、

持ち上げて持ち上げて、練習風景から何から特番にして、バラエティその他出演させまくって、ヒーロー扱いして・・・。

その結果、彼らも特別扱いに慣れちゃって、練習用のジムも自分で作って、協栄ジムなど全然通わず、我関せず、やりたい放題、強いんだから何してもOKって感じで、調子に乗っちゃった。

(調子に乗りすぎたので、長子が謝罪。(笑))

普通の人間があれだけ持ち上げられたら、亀田家でなくても、いい気になってしまうんじゃないの?(取材・出演などのお金のことも含めて)

ある意味被害者かも。

(記者会見でのインタビューする人たち、なんであんなに偉そうなの?検事でも裁判官でもないでしょ!)

(同じこと、朝青龍にも言えるよね。

同じように世間に向けて、サボってサッカーなんかやってて、申し訳ありませんでした、って謝ればよかったのに、って言われている。)

どちらにしても、視聴率のネタとして使われただけ。

視聴率取れなくなったら、ポイ。

諸悪の根源は何度も言ってますが、『視聴率至上主義』ですね。

また、ああやって謝ったから、いい奴かもしれない、がんばってほしい、って世間が多少思ったりしてるから、そのうち、

『心機一転、世界に向かって、再始動。』なんて番組ができる。

また懲りずに持ち上げて、亀田家で、儲けようとするのかな?

いや、一途にとことん追っかけるのであれば、それはそれでいい。

一番だめなのは、

できる限り持ち上げておいて、何かあったら、すぐに寝返るというか、反対にクソミソに言う奴。

主張がない、理念がない、信念がない。

視聴率でなく、なんかTBSとしての主張はないのかな?

視聴者が見たいと言っている、ということしかない。

視聴者ではなく、あなた(TBS)はどう思っているわけ?

ボクシングについて、スポーツについて、スポーツマンシップについて、影響力のあるメディアとして、どう思うのか。

ああやって取り上げる意味はなんなのか。

亀田のような生意気で、威嚇するような、ああ言う規格外の奴。

そんな奴が世界チャンプになったりすると、かっこいい。

そして、世界一と尊敬する父親との家族愛。

その辺が薄っぺらで、深い考えや信念が感じられないから、単に持ち上げてるとしか思えない。

その辺のこと、メディアとして、社会の公器(これももう前時代的かな?)として、責任ある立場としての発言、聞きたいです。

あんなにいろいろ取り上げたのは、こういう意味でした、とか。

反則やるなんて思わなかったので、もう持ち上げません。

今まで持ち上げたことを反省してます、とかね。

テレ東島田社長は、TBSに対して「視聴率的には大成功かもしれないが、それでいいのか。我々はスポーツを育てるというか、フェアな戦いを視聴者に届ける使命がある」と言ってます。

一応ネクタイして、神妙にちゃんと謝りましたね。

言葉使いも一応はやればできるんですね。

(まあ、ほんとちゃんとやるのなら、オヤジじゃなく、父なんでしょうが。)

そして、ginzaさんが、長子の役割ということで、書いてます。

でも、ginzaさんの言うとおり、

誰に向かって謝ってるの?

世間に?

まあ、いいんだけど。

僕は別に、迷惑かけられてないよ。

試合中継見てないし。

あれだけ異様に持ち上げられ出してから、あんまり興味なくなった。

話題になればなるほど、なんだかなあ、と。

でも、一番悪いのは、何といっても、あれだけ持ち上げたTBSなんじゃないの?

亀田が謝るのなら、TBSとしては、謝らなくていいのかな?

試合の実況も、かなり亀田側に肩入れしていたと言うし、

持ち上げて持ち上げて、練習風景から何から特番にして、バラエティその他出演させまくって、ヒーロー扱いして・・・。

その結果、彼らも特別扱いに慣れちゃって、練習用のジムも自分で作って、協栄ジムなど全然通わず、我関せず、やりたい放題、強いんだから何してもOKって感じで、調子に乗っちゃった。

(調子に乗りすぎたので、長子が謝罪。(笑))

普通の人間があれだけ持ち上げられたら、亀田家でなくても、いい気になってしまうんじゃないの?(取材・出演などのお金のことも含めて)

ある意味被害者かも。

(記者会見でのインタビューする人たち、なんであんなに偉そうなの?検事でも裁判官でもないでしょ!)

(同じこと、朝青龍にも言えるよね。

同じように世間に向けて、サボってサッカーなんかやってて、申し訳ありませんでした、って謝ればよかったのに、って言われている。)

どちらにしても、視聴率のネタとして使われただけ。

視聴率取れなくなったら、ポイ。

諸悪の根源は何度も言ってますが、『視聴率至上主義』ですね。

また、ああやって謝ったから、いい奴かもしれない、がんばってほしい、って世間が多少思ったりしてるから、そのうち、

『心機一転、世界に向かって、再始動。』なんて番組ができる。

また懲りずに持ち上げて、亀田家で、儲けようとするのかな?

いや、一途にとことん追っかけるのであれば、それはそれでいい。

一番だめなのは、

できる限り持ち上げておいて、何かあったら、すぐに寝返るというか、反対にクソミソに言う奴。

主張がない、理念がない、信念がない。

視聴率でなく、なんかTBSとしての主張はないのかな?

視聴者が見たいと言っている、ということしかない。

視聴者ではなく、あなた(TBS)はどう思っているわけ?

ボクシングについて、スポーツについて、スポーツマンシップについて、影響力のあるメディアとして、どう思うのか。

ああやって取り上げる意味はなんなのか。

亀田のような生意気で、威嚇するような、ああ言う規格外の奴。

そんな奴が世界チャンプになったりすると、かっこいい。

そして、世界一と尊敬する父親との家族愛。

その辺が薄っぺらで、深い考えや信念が感じられないから、単に持ち上げてるとしか思えない。

その辺のこと、メディアとして、社会の公器(これももう前時代的かな?)として、責任ある立場としての発言、聞きたいです。

あんなにいろいろ取り上げたのは、こういう意味でした、とか。

反則やるなんて思わなかったので、もう持ち上げません。

今まで持ち上げたことを反省してます、とかね。

先日も記事書きましたが、NHKの プロフェッショナル仕事の流儀、ときどき見ます。

そんなにネタ続かないんじゃない?って思っていたんだけど、結構続いています。

茂木健一郎・住吉美紀、二人のキャスターの息も合ってきて、番組としての格も出てきました。

しかし、見てるのは楽だけど、作る方の立場になって考えると、番組制作って難しいなあと思います。

あのプロジェクトXにもやらせや誇張があり打ち切りになった経緯もあります。

成果主義のアンチテーゼとして、プロデューサーの今井彰さんが始めたこの番組。

大きな反響があり、中島みゆきの「地上の星」が中高年の人たちの心を打ちました。

いまだにファンサイトもあり、この2月2日よりヒストリーチャンネルで放映再開とのことです。

下記、今井さんの番組に対する思いです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

日本の多くの会社、プロジェクトが崩壊の危機に立ったということをいえば、オイルショックの時の方が、今よりも遥かに大きな痛手を日本経済は受けました。

更に言いますと、昭和20年8月15日に日本が被った損害、不良債権の量、人的損失の莫大さというのは、今の不況の何千倍、何万倍の凄まじさだったと思います。日本人は、自分たちの力で世界の一流国の仲間入りを果たしたんです。何でそれが可能だったかといいますと、それは人材に尽きるわけです。

日本という国は、決して恵まれた土地ではないんです。年間28の台風が来る、地震列島です。資源は無いんです、しかも周りは4つの海に隔たれているんです。更に、敗戦というハンデキャップも背負ったんです。それ等の中から、今日の日本になれたのは人材を大事にしたからです。

人材について言いますと、決して中央の大企業とか官庁に優れた人達がいたわけではないんです。リストラといわれる部署にいたり、地域にいたり、また有為な人材になる人が育っていたりしているんです。

そういう人材というのは、全国どこにでもいる、どこの地域にも、どこの会社にも眠っている、住んでいるというのが、日本社会の強さだと思います。

だから、人材を大事にしながら、この厳しい時代を闘っていって頂きたいと思います。

<中略>

最後になりましたけど、この番組に込められました一言を言わせて頂きます。

"思いはかなう。努力する人間を運命は裏切らない。逆境の中でも道は切り開ける。思いはかなう。"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

そして、やらせ問題が起きて、番組終了、そのプロジェクトXの後番組として、プロフェッショナル仕事の流儀、ができた、ということのようです。

*********************************************

これら一連の不祥事の黒幕はあの海老沢勝二会長(当時)とも噂されており、番組の終了または不定期放送への移行を望む声が局内でもあったにもかかわらず、海老沢の圧力で不祥事をもみ消してレギュラー放送としての続行を命じた、とも言われている。しかし遂には2005年5月にやらせが大問題となり、その後は以前に放送した分のやらせについて外部にリークする者も現れるようになったため、本番組のやらせについて大きく取り扱われるようになった。

後続の番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』が2006年1月10日より放送されている。プロジェクトXに似る内容で、第一線で活躍するプロの仕事振りを取り上げるドキュメンタリー番組。プロジェクトXが「チームの活躍」を紹介してきたのに対し、優れた「個人の仕事」にスポットを当てている。

**********************************************

やらせ、と、嘘・捏造。

微妙だけど、違うと思う。

誰だって、何かの話を誰かに伝える時、多少オーバーに、とか、少し脚色して、とか言いますよね。

相手が、よりわかりやすく、印象的に受け取ってくれた方が、お互いにとっていいわけなので。

だから、弁護するわけではないけれど、たかがTVの番組。

楽しもう、と思って見てるわけなので、多少のことは大目に見てあげたらって思う。

鬼の首取ったみたいに、やらせ、ふざけんじゃない、とか、言わなくたっていいじゃん、って思うこともある。

それを100%信じたところで、そのことが社会にとってすごく大きな問題になるわけではないんだから。

(TBSのオウムの件とか、犯罪にからむことや、報道番組であれば別だけど)

しょせんはエンターテインメントなんだし、七掛け、とか話半分だと受け取ってあげようよ。

サービス精神だもの。リップサービスだもの、固いこと言わないでさあ。

もちろん、制作サイドのモラルとか、基本姿勢は問われてしかるべきではあるけど、こっち(視聴者)だって適当な姿勢で見てるわけで、楽しければいいじゃん、とか、知らないことを知ったり、感動したり、いろいろメリットあるんだから、受け取る側の受け取り方の問題であって。

ネタなくなって、最初の頃のようなしっかりした内容が続けていけなかったら、視聴率がよかろうと、反響が大きかろうと、自主的に止めたり休んだりすればいいと思う。

無理して続けても、つまんなくなった、って絶対にわかってしまうから。

常に制作者サイドが、嘘偽りなく、これは絶対に面白い、って自信があるコンテンツになっていれば、いいと思う。

納豆の件のように、(実際はわからないけど)流通や業者とつるんでいたりとか、本が売れたりなど利権的になったり、とかしたらそれは問題だけど、単純に番組が楽しい、面白い、という観点だけであれば、多少のことは許してあげないと。

NHKスペシャルみたいな単発的な番組であればいいけれど、レギュラー番組を同じクオリティで毎週ずっと続けて行くのって、とっても大変と思う。

週刊誌や月刊誌などもそう思うし。

(NHKは別だけど、)お金払って見てるわけじゃないし、制作者の立場に立って考えたら、なかなか文句言い難い。

まあ、お互い、楽しんで、大人の関係で、ギブアンドテイクでやりましょう。

そんなにネタ続かないんじゃない?って思っていたんだけど、結構続いています。

茂木健一郎・住吉美紀、二人のキャスターの息も合ってきて、番組としての格も出てきました。

しかし、見てるのは楽だけど、作る方の立場になって考えると、番組制作って難しいなあと思います。

あのプロジェクトXにもやらせや誇張があり打ち切りになった経緯もあります。

成果主義のアンチテーゼとして、プロデューサーの今井彰さんが始めたこの番組。

大きな反響があり、中島みゆきの「地上の星」が中高年の人たちの心を打ちました。

いまだにファンサイトもあり、この2月2日よりヒストリーチャンネルで放映再開とのことです。

下記、今井さんの番組に対する思いです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

日本の多くの会社、プロジェクトが崩壊の危機に立ったということをいえば、オイルショックの時の方が、今よりも遥かに大きな痛手を日本経済は受けました。

更に言いますと、昭和20年8月15日に日本が被った損害、不良債権の量、人的損失の莫大さというのは、今の不況の何千倍、何万倍の凄まじさだったと思います。日本人は、自分たちの力で世界の一流国の仲間入りを果たしたんです。何でそれが可能だったかといいますと、それは人材に尽きるわけです。

日本という国は、決して恵まれた土地ではないんです。年間28の台風が来る、地震列島です。資源は無いんです、しかも周りは4つの海に隔たれているんです。更に、敗戦というハンデキャップも背負ったんです。それ等の中から、今日の日本になれたのは人材を大事にしたからです。

人材について言いますと、決して中央の大企業とか官庁に優れた人達がいたわけではないんです。リストラといわれる部署にいたり、地域にいたり、また有為な人材になる人が育っていたりしているんです。

そういう人材というのは、全国どこにでもいる、どこの地域にも、どこの会社にも眠っている、住んでいるというのが、日本社会の強さだと思います。

だから、人材を大事にしながら、この厳しい時代を闘っていって頂きたいと思います。

<中略>

最後になりましたけど、この番組に込められました一言を言わせて頂きます。

"思いはかなう。努力する人間を運命は裏切らない。逆境の中でも道は切り開ける。思いはかなう。"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

そして、やらせ問題が起きて、番組終了、そのプロジェクトXの後番組として、プロフェッショナル仕事の流儀、ができた、ということのようです。

*********************************************

これら一連の不祥事の黒幕はあの海老沢勝二会長(当時)とも噂されており、番組の終了または不定期放送への移行を望む声が局内でもあったにもかかわらず、海老沢の圧力で不祥事をもみ消してレギュラー放送としての続行を命じた、とも言われている。しかし遂には2005年5月にやらせが大問題となり、その後は以前に放送した分のやらせについて外部にリークする者も現れるようになったため、本番組のやらせについて大きく取り扱われるようになった。

後続の番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』が2006年1月10日より放送されている。プロジェクトXに似る内容で、第一線で活躍するプロの仕事振りを取り上げるドキュメンタリー番組。プロジェクトXが「チームの活躍」を紹介してきたのに対し、優れた「個人の仕事」にスポットを当てている。

**********************************************

やらせ、と、嘘・捏造。

微妙だけど、違うと思う。

誰だって、何かの話を誰かに伝える時、多少オーバーに、とか、少し脚色して、とか言いますよね。

相手が、よりわかりやすく、印象的に受け取ってくれた方が、お互いにとっていいわけなので。

だから、弁護するわけではないけれど、たかがTVの番組。

楽しもう、と思って見てるわけなので、多少のことは大目に見てあげたらって思う。

鬼の首取ったみたいに、やらせ、ふざけんじゃない、とか、言わなくたっていいじゃん、って思うこともある。

それを100%信じたところで、そのことが社会にとってすごく大きな問題になるわけではないんだから。

(TBSのオウムの件とか、犯罪にからむことや、報道番組であれば別だけど)

しょせんはエンターテインメントなんだし、七掛け、とか話半分だと受け取ってあげようよ。

サービス精神だもの。リップサービスだもの、固いこと言わないでさあ。

もちろん、制作サイドのモラルとか、基本姿勢は問われてしかるべきではあるけど、こっち(視聴者)だって適当な姿勢で見てるわけで、楽しければいいじゃん、とか、知らないことを知ったり、感動したり、いろいろメリットあるんだから、受け取る側の受け取り方の問題であって。

ネタなくなって、最初の頃のようなしっかりした内容が続けていけなかったら、視聴率がよかろうと、反響が大きかろうと、自主的に止めたり休んだりすればいいと思う。

無理して続けても、つまんなくなった、って絶対にわかってしまうから。

常に制作者サイドが、嘘偽りなく、これは絶対に面白い、って自信があるコンテンツになっていれば、いいと思う。

納豆の件のように、(実際はわからないけど)流通や業者とつるんでいたりとか、本が売れたりなど利権的になったり、とかしたらそれは問題だけど、単純に番組が楽しい、面白い、という観点だけであれば、多少のことは許してあげないと。

NHKスペシャルみたいな単発的な番組であればいいけれど、レギュラー番組を同じクオリティで毎週ずっと続けて行くのって、とっても大変と思う。

週刊誌や月刊誌などもそう思うし。

(NHKは別だけど、)お金払って見てるわけじゃないし、制作者の立場に立って考えたら、なかなか文句言い難い。

まあ、お互い、楽しんで、大人の関係で、ギブアンドテイクでやりましょう。