数日前にも訪れていた奈良市白石町。

お盆に供える刺しサバつくりをしていた辻村商店店主のTさんが、教えてくださった虫干し行事。

行事の場は国津神社の社務所である。

寺屋敷の名もあるその場で六百巻もある大般若経経典の虫干しをするという。

すぐ近くにある融通念仏宗・興善寺の住職を迎えて拝んでもらう。

シキビで作法もするという大般若経は転読法要であろう。

経典を納めている籠は、山伏が担ぐような道具であるらしい。

元々は神社に寺があったという。

その寺名はわからないが、真言宗だったようだ。

氏子総代が参集して営まれる虫干しは、民俗行事の採録から外すことのできない「干す」テーマ。

事情で、店主は参加できないから、区長に伝えておくと云っていた。

虫干し行事が始まる30分前に着いた国津神社。

区の氏子総代が来る前から社務所を掃除していた役員さん。

お声をかけて、自己紹介ならびに取材主旨を伝えたM区長さん。

辻村商店にも立ち寄ることが多く、献本した淡交社刊、著書の『奈良大和路の年中行事』も見ておられた。

県内行事映像に感動したらしく、今、持っているなら買いたいと伝えられた。

ありがたいことに、この場におられた前区長のⅠさんも、お願いされた。

こういうケースはままある。

機会損失のないように、いつも車に積み込んでいるから、突然のお願いに応えることができた。

氏子総代らの集合時間は午前10時。

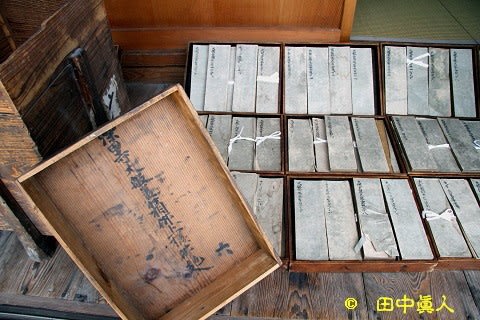

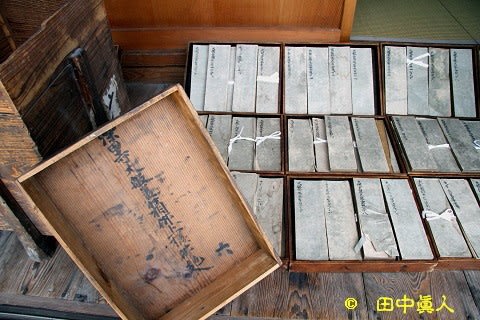

はじめに六百巻からなる大般若経典を棚蔵から下ろす。

その場は、神宮寺収蔵庫と表記している。

廃寺になったのか、区長らも存じない寺の歴史に大般若経が遺されていた。

経典箱は、重さがあるから2人がかり。

虫干しに広げる縁側近くまで運んでおく。

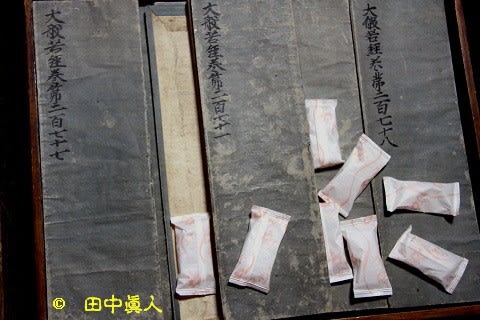

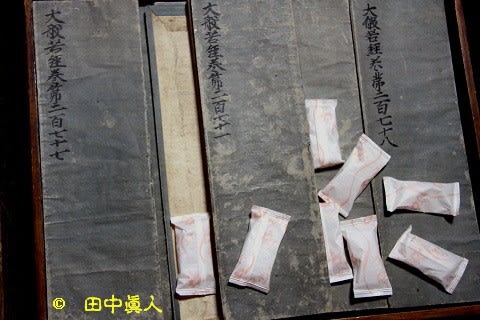

経典は、それぞれに巻数を表記し、収める箱、棚にも表記して収納する。

引き出し式の棚は10段。

一段の棚に10巻の経典を収納できるから1箱で百巻。

6箱で六百巻である。

蓋を開けて取り出した経典は、縁側に並べて虫干し。

昨年に入れておいた防虫剤。

昔は、樟脳(しょうのう)と呼んでいた。

今も、我が家の和服ダンスに樟脳を入れている。

樟の葉を見つけたら、ついつい嗅ぎたくなるが、現在、最も多く作られている防虫剤は、化合物のナフタリンであろう。

白石町の虫干し行事は日曜日。

固定の日ではなさそうだ。

元々の日程は何時だったのだろうか。

県内各地の事例から推定するに、土用干しを想定した。

農家は土用の入りに、根が生えた稲田の水を抜く。

田んぼを干上がらせて稲の根を丈夫にする。

農家にとっては重要な土用の入り。

世間では鰻がどっとお店に溢れる売り出し日である。

天日に布団を干すのも虫干し。

それはともかく大般若経をこの日に虫干しをするのは、その土用干しと日にちが関連する。

ただ、どこの地域もそうであるかといえば、そうでもない。

旧都祁村の白石町周辺の近隣村ではほぼ20日辺り。

曇りでなく晴天のときにするという地域もある。

他の行事日に合わせた村もあるが、虫干しはやはり土用干し。

正倉院も納めている貴重な書物も虫干しをする。

そのおかげもあって正倉院展で貴重な宝物を拝観できる。

かつては曝涼(ばくりょう)(※衣類や書籍をカビ、虫から防ぐため、夏、或いは秋の天気のいい乾燥した日に天日にさらす虫干し)期間中に限られた人たちだけが拝見できた時代であったが、今は正倉院展で一般の人たちが拝見できるようになった。

白石の辻村商店の奥さんは土用干しと聞いて、梅干しを思い出されたが、土用入り辺りにほぼできあがるようにサシサバを干すのが一般的だという。

また、祭りの装束を干す地域もある。

桜井市小夫・天神社境内いっぱいに広げた土用三郎の日に行われていた虫干しの装束が、壮観だった。

虫干しは、古来から行われてきた通例でもあるが、一般の目に触れることは少ない。

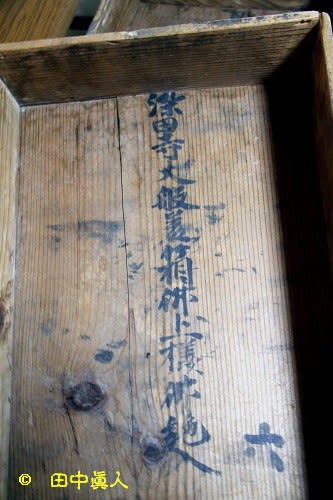

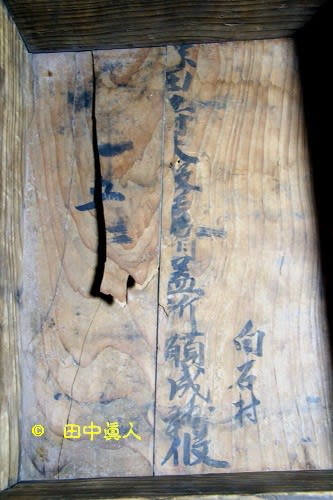

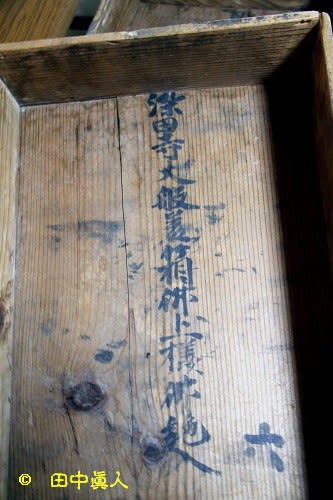

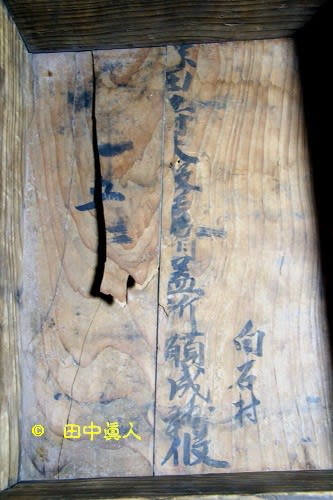

さて、経典箱を開けた蓋の裏面に墨書があった。

ひとつは「染田寺大般若箱□上様□□入」、「六」。

二つ目に「白石村」、「染田寺大般若□□祈願成就□□」とある。

三つ目が「染田寺大般若大方殿様□□□入」、「四」。

区長ら他のみなさん方とともに判読したが、「染田寺」の存在すらわからず、ここまでだ。

一部が、室生の染田から伝わったのだろうか。

村の古い歴史でもあれば・・と思うがここまでだ。

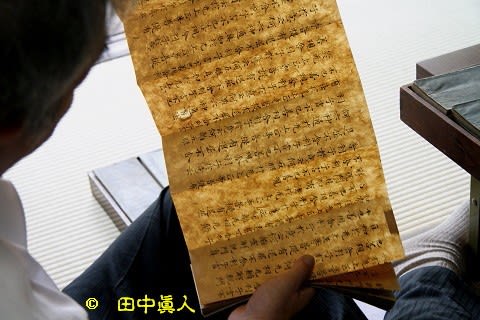

引き出した経典は、収めていた箱近くに並べる。

その数多く、廊下の端から端まで広げて虫干しする。

1人が5段。

大般若するから500巻を並べたところで、「全部するんやでー」と指示が出て、結局は六百巻すべてを並べた。

この日は、急遽、寺年季が入ったことから午前11時より始まった。

僧侶は、融通念仏宗・興善寺の住職。

本尊、不動明王に捧げる大般若経。

祭壇に神饌御供を供えて、蝋燭に火を灯す。

座敷に座した白石北、中、南地区の氏子総代。

水湧、東部、都祁、八坂、古市場、南部に丸山垣内の7垣内の代表人である。

区長ら他、氏子総代の席には、虫干ししていた経典すべてを回収し、長机に積み上げていた。

六百巻の転読作法を9人で分担するわけだ。

まずは、転読法要に融通念仏勤行。

次に般若心経を一巻。

なむあみだー、なぶあみだー、なむあみだー、なんまいだーと唱えていた。

それでは始めましょうと、住職が合図されて始まった転読法要。

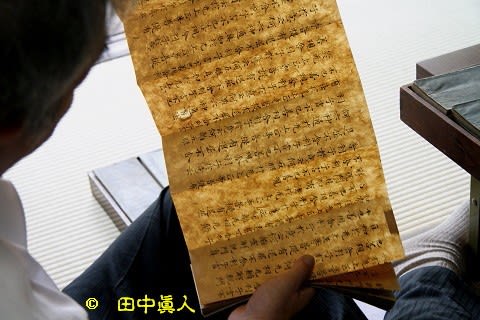

棚から取り出した経典、一巻ごとにペラペラ、ペラペラ・・。

住職は1巻目を取り出して、ペラペラ、ペラペラ・・。

アコーデオンのように広げて、右上から流れるように左下へ流す。

1年に一度の転読に、経典が上手くさばけない。

どちらかといえば、頁をめくるようにパラパラ・・。

なかなか上手いことできんなぁ、と転読する区長さんらの表情は笑顔で緩んでいた。

本来なら、「だーーい はんにゃきょうーー」と大きな声を挙げて転読されるのだが、にわか坊主では無理がある、と笑って作法する氏子総代。

住職も、唱えることのない「だーーい はんにゃきょうーー」。

一巻を転読したら、長机に叩きつけるように、バンバン打つ。

縁側に置いてお日さんにあてて虫干し。

経典をこのように広げるのも虫干し。

バンバン叩いて虫を落とすのも、白石の虫干しのあり方だ。

経典は、こうして綺麗にしておかないと、カビが生える。

だから、力を入れて転読するが、湿気に経典の一部が、密着状態。頁がうまく剥がれてくれないから、苦労する。

経典一巻を順次、箱の棚から取り出してパラパラとめくる。

そのめくる作法。

経典を広げるように、空中から下にあるいは左右へ流す。

そうすることで頁が、さらさらとめくれるようになるが、千切れてしまわないかと、不安もあるからそろっと流す。

上手い人は右手にもって、左手で撫でるようにパラパラと・・。

何度もされている村役は、サラサラと綺麗に上から落とす名手のように見えた。

人それぞれに流し方があるようで、見ていて、それぞれが工夫している、と思った白石の虫干し・大般若経転読法要である。

すべての経典を終えるころに唱えた一巻の般若心経。

最後に、なむあみだー、なぶあみだー、なむあみだー、なんまいだー。

1時間ほどかけて行われた転読法要は、南無阿弥陀を唱えて終えた。

さて、大般若経は真言宗派以外の宗派にあるのだろうか。

ふと、疑問に思ったネット調べであるが、天台宗に曹洞宗や臨済宗、浄土真宗にもあるとわかった。

また、融通念仏宗総本山の大念佛寺にもある転読大般若。

宗派問わず、広く、教義されている。

唐の三蔵法師のお一人であった玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)が、17年の歳月に亘って、インドより唐の国にもって帰られた尊いお経が「大般若波羅蜜多経」。

巻数は六百巻。字数にすれば、6億4千万にもおよぶ文字数。

その功徳に際し、目を通すだけでもご利益があるといわれている大般若経。

文字を見るだけでもありがたく、翻訳後の百日に、玄奘三蔵は亡くなられた。

転読とは、一つの経典をすべて通読する真読(しんどく)に対して、経題や経の主要な部分を拾い読むことをいう。

なお、村役や氏子総代は国津神社のお勤めもある。

毎月の一日は“さへい“と呼ぶ月次祭がある。

また、同じ場で、1月10日に近い日曜日は、仏事行事の「オコナイ」もあるそうだ。

また、機会を設けて正月早々に伺いたい初祈祷行事である。

(H30. 7.22 SB932SH撮影)

(H30. 7.22 EOS7D撮影)

お盆に供える刺しサバつくりをしていた辻村商店店主のTさんが、教えてくださった虫干し行事。

行事の場は国津神社の社務所である。

寺屋敷の名もあるその場で六百巻もある大般若経経典の虫干しをするという。

すぐ近くにある融通念仏宗・興善寺の住職を迎えて拝んでもらう。

シキビで作法もするという大般若経は転読法要であろう。

経典を納めている籠は、山伏が担ぐような道具であるらしい。

元々は神社に寺があったという。

その寺名はわからないが、真言宗だったようだ。

氏子総代が参集して営まれる虫干しは、民俗行事の採録から外すことのできない「干す」テーマ。

事情で、店主は参加できないから、区長に伝えておくと云っていた。

虫干し行事が始まる30分前に着いた国津神社。

区の氏子総代が来る前から社務所を掃除していた役員さん。

お声をかけて、自己紹介ならびに取材主旨を伝えたM区長さん。

辻村商店にも立ち寄ることが多く、献本した淡交社刊、著書の『奈良大和路の年中行事』も見ておられた。

県内行事映像に感動したらしく、今、持っているなら買いたいと伝えられた。

ありがたいことに、この場におられた前区長のⅠさんも、お願いされた。

こういうケースはままある。

機会損失のないように、いつも車に積み込んでいるから、突然のお願いに応えることができた。

氏子総代らの集合時間は午前10時。

はじめに六百巻からなる大般若経典を棚蔵から下ろす。

その場は、神宮寺収蔵庫と表記している。

廃寺になったのか、区長らも存じない寺の歴史に大般若経が遺されていた。

経典箱は、重さがあるから2人がかり。

虫干しに広げる縁側近くまで運んでおく。

経典は、それぞれに巻数を表記し、収める箱、棚にも表記して収納する。

引き出し式の棚は10段。

一段の棚に10巻の経典を収納できるから1箱で百巻。

6箱で六百巻である。

蓋を開けて取り出した経典は、縁側に並べて虫干し。

昨年に入れておいた防虫剤。

昔は、樟脳(しょうのう)と呼んでいた。

今も、我が家の和服ダンスに樟脳を入れている。

樟の葉を見つけたら、ついつい嗅ぎたくなるが、現在、最も多く作られている防虫剤は、化合物のナフタリンであろう。

白石町の虫干し行事は日曜日。

固定の日ではなさそうだ。

元々の日程は何時だったのだろうか。

県内各地の事例から推定するに、土用干しを想定した。

農家は土用の入りに、根が生えた稲田の水を抜く。

田んぼを干上がらせて稲の根を丈夫にする。

農家にとっては重要な土用の入り。

世間では鰻がどっとお店に溢れる売り出し日である。

天日に布団を干すのも虫干し。

それはともかく大般若経をこの日に虫干しをするのは、その土用干しと日にちが関連する。

ただ、どこの地域もそうであるかといえば、そうでもない。

旧都祁村の白石町周辺の近隣村ではほぼ20日辺り。

曇りでなく晴天のときにするという地域もある。

他の行事日に合わせた村もあるが、虫干しはやはり土用干し。

正倉院も納めている貴重な書物も虫干しをする。

そのおかげもあって正倉院展で貴重な宝物を拝観できる。

かつては曝涼(ばくりょう)(※衣類や書籍をカビ、虫から防ぐため、夏、或いは秋の天気のいい乾燥した日に天日にさらす虫干し)期間中に限られた人たちだけが拝見できた時代であったが、今は正倉院展で一般の人たちが拝見できるようになった。

白石の辻村商店の奥さんは土用干しと聞いて、梅干しを思い出されたが、土用入り辺りにほぼできあがるようにサシサバを干すのが一般的だという。

また、祭りの装束を干す地域もある。

桜井市小夫・天神社境内いっぱいに広げた土用三郎の日に行われていた虫干しの装束が、壮観だった。

虫干しは、古来から行われてきた通例でもあるが、一般の目に触れることは少ない。

さて、経典箱を開けた蓋の裏面に墨書があった。

ひとつは「染田寺大般若箱□上様□□入」、「六」。

二つ目に「白石村」、「染田寺大般若□□祈願成就□□」とある。

三つ目が「染田寺大般若大方殿様□□□入」、「四」。

区長ら他のみなさん方とともに判読したが、「染田寺」の存在すらわからず、ここまでだ。

一部が、室生の染田から伝わったのだろうか。

村の古い歴史でもあれば・・と思うがここまでだ。

引き出した経典は、収めていた箱近くに並べる。

その数多く、廊下の端から端まで広げて虫干しする。

1人が5段。

大般若するから500巻を並べたところで、「全部するんやでー」と指示が出て、結局は六百巻すべてを並べた。

この日は、急遽、寺年季が入ったことから午前11時より始まった。

僧侶は、融通念仏宗・興善寺の住職。

本尊、不動明王に捧げる大般若経。

祭壇に神饌御供を供えて、蝋燭に火を灯す。

座敷に座した白石北、中、南地区の氏子総代。

水湧、東部、都祁、八坂、古市場、南部に丸山垣内の7垣内の代表人である。

区長ら他、氏子総代の席には、虫干ししていた経典すべてを回収し、長机に積み上げていた。

六百巻の転読作法を9人で分担するわけだ。

まずは、転読法要に融通念仏勤行。

次に般若心経を一巻。

なむあみだー、なぶあみだー、なむあみだー、なんまいだーと唱えていた。

それでは始めましょうと、住職が合図されて始まった転読法要。

棚から取り出した経典、一巻ごとにペラペラ、ペラペラ・・。

住職は1巻目を取り出して、ペラペラ、ペラペラ・・。

アコーデオンのように広げて、右上から流れるように左下へ流す。

1年に一度の転読に、経典が上手くさばけない。

どちらかといえば、頁をめくるようにパラパラ・・。

なかなか上手いことできんなぁ、と転読する区長さんらの表情は笑顔で緩んでいた。

本来なら、「だーーい はんにゃきょうーー」と大きな声を挙げて転読されるのだが、にわか坊主では無理がある、と笑って作法する氏子総代。

住職も、唱えることのない「だーーい はんにゃきょうーー」。

一巻を転読したら、長机に叩きつけるように、バンバン打つ。

縁側に置いてお日さんにあてて虫干し。

経典をこのように広げるのも虫干し。

バンバン叩いて虫を落とすのも、白石の虫干しのあり方だ。

経典は、こうして綺麗にしておかないと、カビが生える。

だから、力を入れて転読するが、湿気に経典の一部が、密着状態。頁がうまく剥がれてくれないから、苦労する。

経典一巻を順次、箱の棚から取り出してパラパラとめくる。

そのめくる作法。

経典を広げるように、空中から下にあるいは左右へ流す。

そうすることで頁が、さらさらとめくれるようになるが、千切れてしまわないかと、不安もあるからそろっと流す。

上手い人は右手にもって、左手で撫でるようにパラパラと・・。

何度もされている村役は、サラサラと綺麗に上から落とす名手のように見えた。

人それぞれに流し方があるようで、見ていて、それぞれが工夫している、と思った白石の虫干し・大般若経転読法要である。

すべての経典を終えるころに唱えた一巻の般若心経。

最後に、なむあみだー、なぶあみだー、なむあみだー、なんまいだー。

1時間ほどかけて行われた転読法要は、南無阿弥陀を唱えて終えた。

さて、大般若経は真言宗派以外の宗派にあるのだろうか。

ふと、疑問に思ったネット調べであるが、天台宗に曹洞宗や臨済宗、浄土真宗にもあるとわかった。

また、融通念仏宗総本山の大念佛寺にもある転読大般若。

宗派問わず、広く、教義されている。

唐の三蔵法師のお一人であった玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)が、17年の歳月に亘って、インドより唐の国にもって帰られた尊いお経が「大般若波羅蜜多経」。

巻数は六百巻。字数にすれば、6億4千万にもおよぶ文字数。

その功徳に際し、目を通すだけでもご利益があるといわれている大般若経。

文字を見るだけでもありがたく、翻訳後の百日に、玄奘三蔵は亡くなられた。

転読とは、一つの経典をすべて通読する真読(しんどく)に対して、経題や経の主要な部分を拾い読むことをいう。

なお、村役や氏子総代は国津神社のお勤めもある。

毎月の一日は“さへい“と呼ぶ月次祭がある。

また、同じ場で、1月10日に近い日曜日は、仏事行事の「オコナイ」もあるそうだ。

また、機会を設けて正月早々に伺いたい初祈祷行事である。

(H30. 7.22 SB932SH撮影)

(H30. 7.22 EOS7D撮影)