令和2年7月13日(日)

福山市内に用事があって出かけましたが、時間に余裕ができたので、久しぶりに鞆の浦(鞆町)を訪ねてみようと思いました。(福山市中心部から車で約30分、日本遺産、重要伝統的建造物群保存地区選定)

時刻は、すでに午後3時過ぎ、おまけに曇天で被写体としては、期待もできませんでしたが、なにか、ディープな鞆の浦に出会えるかもと、ほんの少しだけ期待もありました。

(圓福寺付近)

仙酔島への市営渡船場横の駐車場はこの時間でも、ほとんど埋まっていました。まずは圓福寺方面に歩いてみることにしました。石段を登ると、正面に猫が1匹、寝そべっていて動く気配もありません。仕方ないので、脇を抜けると、今度は別の猫がやってきて、足にまとわりつき、体を寄せてすりすり。この辺りは鞆の浦一の猫に会える場所となっているようです。

千鳥食堂 レトロな雰囲気の漂う外観が「何とも素敵。昔この辺りは有磯(ありそ)地区と呼ばれた遊郭街。隣のわずかなスペースに建つ3階建ての木造の建物は100年前は遊郭だった。

汀邸 遠音近音(をちこち) 江戸時代創業の旅籠・「籠藤(かごとう)十返舎一九や井伏鱒二、シーボルトなど数多くの文人に愛されてきた旅籠」が、新しく生まれ変わった温泉旅館。

急な石段を上る

お昼寝中のネコちゃんに遭遇。

さらにもう一匹、この辺りは鞆の浦一猫に会えるところ

振り返ってみたところ

圓福寺 いろは丸事件の紀州藩の宿舎として利用されたり、かつて朝鮮通信使の上官の常宿となっていた。

鞆港が見える

路地は、どこか懐かしい

(波止場・茶房船番所)

円福寺の石段を下ったところで、道端にハイヒールが脱ぎ捨てられていました。何だろうと、その先を見ると、何でもないところでカメラマンがモデルの撮影を行っていました。

このあたりは、港のはずれの波止場に近いところ、漁船や定期船が目の前を行き交います。

ちょうど、左手の山道を少し登ったところに新しいカフェでしょうか。ガラス戸に人の気配がありました。寄ってみたい気もしましたがあまり時間に余裕がないので、あきらめ常夜灯方面に歩いてみることにしました。

茶房・船番所 右側の急な石段を上がると、古民家を利用したカフェがある。お店からの眺めは特に素晴らしいとか

もう少し回り込むと小さな神社がある

ここからの眺めもなかなかのもの。仙酔島が見える。

波止場から見る鞆港

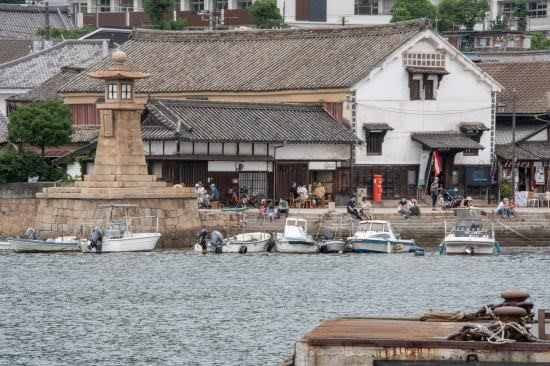

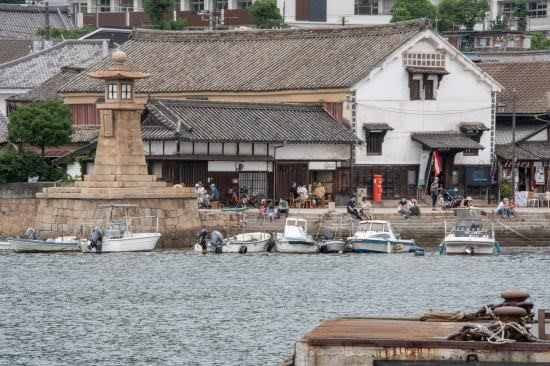

(常夜灯付近)

ここは鞆の浦のランドマーク、若い人が多く、雁木(がんぎ)に腰を下ろして港を見つめるカップルや、店先の外でテーブルを囲み雑談をする人の姿もありました。

このあと、重要文化財の旧太田家住宅の裏側に回り、外壁の腰板に使用されている船板を撮影した後、医王寺に向かいました。ちょっときつめの坂道、境内に人の姿はありません。

常夜灯付近の様子。波止場から望遠にて撮影

多くの観光客で賑わっているようです。

雁木は、潮の干満に関らず船着けできる石階段。満潮時には最上段が岸壁となり、干潮時には最下段が荷揚げ場となる。

近年大規模な改修が行われた。(色の白い部分)

右側の建物は、朝宗亭。藩主の滞在にも使われた町家で、太田家(旧保命酒屋)の格式ある別邸

路地、右の建物は民芸茶処「深津屋」腰板に使われている船板に情緒を感じる

太田家住宅前の通り 重伝建にふさわしいきれいな町並み

常夜灯前の広場。鞆の浦のランドマーク

港の風景

太田家住宅の裏側、腰板に船板が使われている

友光軒 1917年(大正6年)ごろに散髪屋兼銭湯として建てられた、鞆町で初の洋館。

ハヤシライスやオムライス、カフェの店として経営者は変わったが現在は営業していない。私も何度か利用させてもらった。

(医王寺、さらすわてい)

坂の途中にあった明圓寺は、浄土真宗大谷派の寺院

医王寺に到着。最後の石段。

ここは、鞆の浦一のビュースポット。晴れていないのが残念

常夜灯付近をアップで見る

鐘楼前は一番の特等席

鐘楼付近から、港を数枚撮影したあと、冷たいアイスコーヒーで喉を潤そうと坂道の途中にあるギャラリー喫茶「さらすわてい」に立ち寄ることにしました。

こちらは、2度目ですが、静かで落ち着いた雰囲気が気に入っています。古民家を再生した建物で、玄関を入ると入り口に蚊取り線香(お香兼用?)が炊かれていました。ここからの眺望は抜群で、港が眼下に見えます。

店では、ご主人が1人で店番のようです。中ほどの民家調のテーブルでアイスコーヒーをいただきましたが、お庭側はすだれがかかるだけの開けっ放し。エアコンは入っていませんが、時おりそのすだれが揺れ、涼しい自然の風が入ってきて何ともいい感じです。

どこからか、猫が一匹静かに入ってきたと思ったら「にゃーん」と一声鳴いてすぐに姿を消してしまいました。

人の声は一切入らず、静かな時が流れます。時間の制約がなければ、あと1時間でも好きな本を読んでゆっくりしたいところですが、そうもいきません。

あっという間に予定の時間がやってきたので、急ぎ、駐車場に向かいました。

医王寺を少し下ったところにある「さらすわてい」

玄関口を上から見たところ。左の窓から鞆港が見える

エアコンは効かしていなかったが、時折心地よい風が通り、すだれが揺れる

静かな空間を独り占め

すだれの外はこんな感じ

福山市内に用事があって出かけましたが、時間に余裕ができたので、久しぶりに鞆の浦(鞆町)を訪ねてみようと思いました。(福山市中心部から車で約30分、日本遺産、重要伝統的建造物群保存地区選定)

時刻は、すでに午後3時過ぎ、おまけに曇天で被写体としては、期待もできませんでしたが、なにか、ディープな鞆の浦に出会えるかもと、ほんの少しだけ期待もありました。

(圓福寺付近)

仙酔島への市営渡船場横の駐車場はこの時間でも、ほとんど埋まっていました。まずは圓福寺方面に歩いてみることにしました。石段を登ると、正面に猫が1匹、寝そべっていて動く気配もありません。仕方ないので、脇を抜けると、今度は別の猫がやってきて、足にまとわりつき、体を寄せてすりすり。この辺りは鞆の浦一の猫に会える場所となっているようです。

千鳥食堂 レトロな雰囲気の漂う外観が「何とも素敵。昔この辺りは有磯(ありそ)地区と呼ばれた遊郭街。隣のわずかなスペースに建つ3階建ての木造の建物は100年前は遊郭だった。

汀邸 遠音近音(をちこち) 江戸時代創業の旅籠・「籠藤(かごとう)十返舎一九や井伏鱒二、シーボルトなど数多くの文人に愛されてきた旅籠」が、新しく生まれ変わった温泉旅館。

急な石段を上る

お昼寝中のネコちゃんに遭遇。

さらにもう一匹、この辺りは鞆の浦一猫に会えるところ

振り返ってみたところ

圓福寺 いろは丸事件の紀州藩の宿舎として利用されたり、かつて朝鮮通信使の上官の常宿となっていた。

鞆港が見える

路地は、どこか懐かしい

(波止場・茶房船番所)

円福寺の石段を下ったところで、道端にハイヒールが脱ぎ捨てられていました。何だろうと、その先を見ると、何でもないところでカメラマンがモデルの撮影を行っていました。

このあたりは、港のはずれの波止場に近いところ、漁船や定期船が目の前を行き交います。

ちょうど、左手の山道を少し登ったところに新しいカフェでしょうか。ガラス戸に人の気配がありました。寄ってみたい気もしましたがあまり時間に余裕がないので、あきらめ常夜灯方面に歩いてみることにしました。

茶房・船番所 右側の急な石段を上がると、古民家を利用したカフェがある。お店からの眺めは特に素晴らしいとか

もう少し回り込むと小さな神社がある

ここからの眺めもなかなかのもの。仙酔島が見える。

波止場から見る鞆港

(常夜灯付近)

ここは鞆の浦のランドマーク、若い人が多く、雁木(がんぎ)に腰を下ろして港を見つめるカップルや、店先の外でテーブルを囲み雑談をする人の姿もありました。

このあと、重要文化財の旧太田家住宅の裏側に回り、外壁の腰板に使用されている船板を撮影した後、医王寺に向かいました。ちょっときつめの坂道、境内に人の姿はありません。

常夜灯付近の様子。波止場から望遠にて撮影

多くの観光客で賑わっているようです。

雁木は、潮の干満に関らず船着けできる石階段。満潮時には最上段が岸壁となり、干潮時には最下段が荷揚げ場となる。

近年大規模な改修が行われた。(色の白い部分)

右側の建物は、朝宗亭。藩主の滞在にも使われた町家で、太田家(旧保命酒屋)の格式ある別邸

路地、右の建物は民芸茶処「深津屋」腰板に使われている船板に情緒を感じる

太田家住宅前の通り 重伝建にふさわしいきれいな町並み

常夜灯前の広場。鞆の浦のランドマーク

港の風景

太田家住宅の裏側、腰板に船板が使われている

友光軒 1917年(大正6年)ごろに散髪屋兼銭湯として建てられた、鞆町で初の洋館。

ハヤシライスやオムライス、カフェの店として経営者は変わったが現在は営業していない。私も何度か利用させてもらった。

(医王寺、さらすわてい)

坂の途中にあった明圓寺は、浄土真宗大谷派の寺院

医王寺に到着。最後の石段。

ここは、鞆の浦一のビュースポット。晴れていないのが残念

常夜灯付近をアップで見る

鐘楼前は一番の特等席

鐘楼付近から、港を数枚撮影したあと、冷たいアイスコーヒーで喉を潤そうと坂道の途中にあるギャラリー喫茶「さらすわてい」に立ち寄ることにしました。

こちらは、2度目ですが、静かで落ち着いた雰囲気が気に入っています。古民家を再生した建物で、玄関を入ると入り口に蚊取り線香(お香兼用?)が炊かれていました。ここからの眺望は抜群で、港が眼下に見えます。

店では、ご主人が1人で店番のようです。中ほどの民家調のテーブルでアイスコーヒーをいただきましたが、お庭側はすだれがかかるだけの開けっ放し。エアコンは入っていませんが、時おりそのすだれが揺れ、涼しい自然の風が入ってきて何ともいい感じです。

どこからか、猫が一匹静かに入ってきたと思ったら「にゃーん」と一声鳴いてすぐに姿を消してしまいました。

人の声は一切入らず、静かな時が流れます。時間の制約がなければ、あと1時間でも好きな本を読んでゆっくりしたいところですが、そうもいきません。

あっという間に予定の時間がやってきたので、急ぎ、駐車場に向かいました。

医王寺を少し下ったところにある「さらすわてい」

玄関口を上から見たところ。左の窓から鞆港が見える

エアコンは効かしていなかったが、時折心地よい風が通り、すだれが揺れる

静かな空間を独り占め

すだれの外はこんな感じ