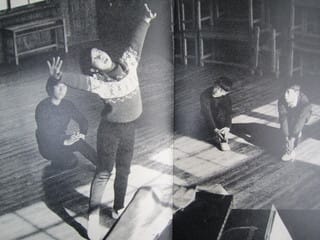

「斎藤喜博写真集」(一莖書房)より

~「教師が変わる、授業が変わる、子どもが変わる」そんな研究会です~

一つの授業にじっくり時間をかけて取り組んでいない。何をしても中途半端な授業になってしまっている。やっつけ仕事になってしまっている。おそらく大半の学校の教育の実態でしょう。

それがあまり問題視されず、改善されないのは、子どものほんとの力の凄さを知らないからです。子どものほんとうの力を引き出すような授業の経験が少ないからです。だから子どもを見くびって「これでよし!」と思っているのでしょう。または、そう感じていても、どうしたらよいのかその方法を知らないからでしょう。これらの解決は、校内研修だけではなかなか困難です。同僚や先輩教師に教えを請うても難しいことです。私の今までの長い経験で感じていることです。

この浜松の会では「教師が変わる、授業が変わる、子どもが変わる」をテーマとして研修しています。ここでの学びは、具体的であり、実際的であり、実質的なものです。それだけに確実に得るものがあり、上記のテーマの実現が可能です。

この会は、偏向的な教育や思想的な教育はしていませんので、安心して学ぶことができます。どなたでも自由に参加できます。まだ、参加されたことのない方は、是非覗いてみてください。

多くの皆さんの参加をお待ちしています。

1 開催日時

2016年 5月21日(土)8:30~12:00

2 開催場所 豊岡東交流センター(磐田市敷地1187-3 TEL0539-62-6669)

※時間厳守ではありませんので参加できる時間で結構です。

※服装は自由です。

※駐車場はあります。

3 研修内容

○ 国語、算数を中心とした各教科

○ 音楽、図工、体育などの実技教科

○ 学級づくり

○ その他

本研究会の学びの特徴

・具体的な教材とか写真とかDVD、テープとかの事実を対象にして考える。

・参加者からの実践があればそれをもとにして考える。

・音楽、体育、図工、その他の実技をする。

4 準 備 物

○ 実践したもの(ある人)

○ 教材研究をしてほしい教材がある人(10部印刷持参)

○ 筆記用具

○ 国語辞典

○ 会費 200円

5 この会の研修内容や実践の証、考え方は下記のブログをご覧になれば、おおよそ理解できると思います。検索してください。

○ 浜松授業研究の会

○ totoroの小道

○ 藍色と空色と緑のページ(各教科等の実践が掲載されています)

○ 松明光明

※学校・学級づくり、授業づくりに協力します。お声を掛けてください。研修での講話や体験型研修をボランティアで行います。ホームページ「浜松授業研究の会」のお問合せ、ご連絡に記入してください。または、このブログのコメントに記入していただいても結構です。