クルーズ船で早朝の朝食を済ませた後に、ルクソール空港に向かいました。

空港で飛行機の出発を待つうちに朝日が昇ってきました。

カイロまでは、エジプト航空を利用しましたが、飛行機のマークには、ホルスト神のシンボルであるハヤブサが用いられています。ホルスト神は、天空を支配する神でもあるので、航空会社のマークにふさわしいですね。

カイロ市内に戻り、まずカイロ考古学博物館に向かいました。開館直前に到着しましたが、長蛇の列ができていました。

博物館前には、上エジプトと下エジプトをを象徴するロータスとパピルスが植えられていました。

博物館の入り口の上には、ハトホル神のレリーフが置かれています。

前庭の奥には、1858年にエジプト考古局の初代長官に就任したフランス人考古学者オギュスト・マリエットの像が飾られています。

オギュスト・マリエットは、コプト語の文献を収集するためにフランスからエジプトにやってきます。本来の目的は果たすことはできませんでしたが、資金を遺跡の発掘につぎ込みます。発掘の業績をあげたことから、エジプト政府から初代の考古学長官に任命されます。当時、諸外国はエジプトで発掘を行っては、発掘品を国に持ち去っていましたが、マリエットは海外持ち出しを制限します。エジプト国内にたまった発掘品を展示するための博物館を開設したのが、現在のカイロ考古学博物館のもとになっています。

現在では、館内へのカメラの持ち込みは厳しく制限されているため、展示品の撮影はできません。この博物館の目玉というべき、ツタンカーメンの秘宝などについては、解説書などからのコピーによってまとめるとして、前庭にも多くの展示品が置かれていますので、以下は、その写真を並べます。

これらの展示物については、解説書などにも触れられていないので、詳細を知ることはできませんでした。

スフィンクスですが、台座は、観光客が休むベンチになっていました。

ハトホル神でしょうか。

左右に二柱の神を従えたファラオ像ですね。

マントヒヒ像

征服した都市の奴隷を表したものかな。

カルトゥーシュの書かれた柱。

オベリスクの頭

神に捧げものをする絵の描かれたレリーフ

向かって右は、牝ライオンの頭を持つセクメトでしょうか。

東洋の獅子像に似ていますね。

ホルス神でしょうか。

これもホルス神。

これは、セクメト神。

前庭では、館内の見学を終えた観光客が疲れて座り込んでいましたが、興味深い展示物が並んでいるにもかかわらず、見て回っている者はほとんどいなせんでした。

空港で飛行機の出発を待つうちに朝日が昇ってきました。

カイロまでは、エジプト航空を利用しましたが、飛行機のマークには、ホルスト神のシンボルであるハヤブサが用いられています。ホルスト神は、天空を支配する神でもあるので、航空会社のマークにふさわしいですね。

カイロ市内に戻り、まずカイロ考古学博物館に向かいました。開館直前に到着しましたが、長蛇の列ができていました。

博物館前には、上エジプトと下エジプトをを象徴するロータスとパピルスが植えられていました。

博物館の入り口の上には、ハトホル神のレリーフが置かれています。

前庭の奥には、1858年にエジプト考古局の初代長官に就任したフランス人考古学者オギュスト・マリエットの像が飾られています。

オギュスト・マリエットは、コプト語の文献を収集するためにフランスからエジプトにやってきます。本来の目的は果たすことはできませんでしたが、資金を遺跡の発掘につぎ込みます。発掘の業績をあげたことから、エジプト政府から初代の考古学長官に任命されます。当時、諸外国はエジプトで発掘を行っては、発掘品を国に持ち去っていましたが、マリエットは海外持ち出しを制限します。エジプト国内にたまった発掘品を展示するための博物館を開設したのが、現在のカイロ考古学博物館のもとになっています。

現在では、館内へのカメラの持ち込みは厳しく制限されているため、展示品の撮影はできません。この博物館の目玉というべき、ツタンカーメンの秘宝などについては、解説書などからのコピーによってまとめるとして、前庭にも多くの展示品が置かれていますので、以下は、その写真を並べます。

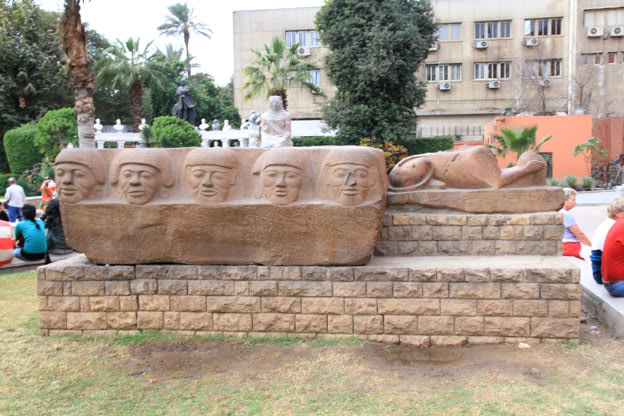

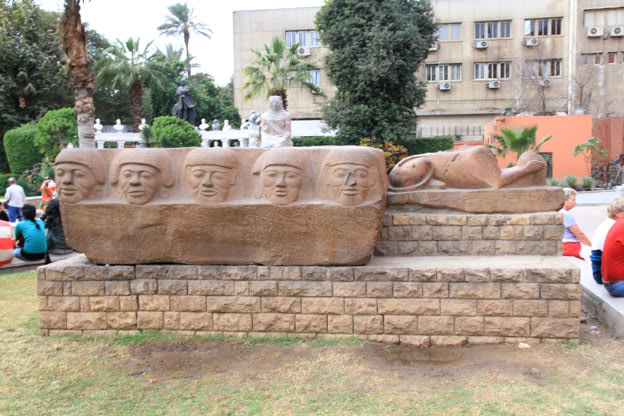

これらの展示物については、解説書などにも触れられていないので、詳細を知ることはできませんでした。

スフィンクスですが、台座は、観光客が休むベンチになっていました。

ハトホル神でしょうか。

左右に二柱の神を従えたファラオ像ですね。

マントヒヒ像

征服した都市の奴隷を表したものかな。

カルトゥーシュの書かれた柱。

オベリスクの頭

神に捧げものをする絵の描かれたレリーフ

向かって右は、牝ライオンの頭を持つセクメトでしょうか。

東洋の獅子像に似ていますね。

ホルス神でしょうか。

これもホルス神。

これは、セクメト神。

前庭では、館内の見学を終えた観光客が疲れて座り込んでいましたが、興味深い展示物が並んでいるにもかかわらず、見て回っている者はほとんどいなせんでした。