船がいつルクソールに到着したのか判りませんが、起きてデッキに上がると、朝日が昇ってきました。

西岸に目をやると、無数のバルーンが上がっていました。朝日に照らされる王家の谷を、上空から見学するための熱気球です。

今日一日は、ルクソールを中心とした観光ですが、午前はまず西岸の観光を行いました。

古代エジプトでは、太陽が沈む西方にあの世があるという来生感を持ち、ナイル東岸は「生者の町」、西岸は「死者の町」と考えられてきました。そのため、墓地は西岸に造られました。

まずは、ファラオの墓地が並ぶ王家の谷に向かいました。

途中、丘の上にワセダ・ハウスが見えました。

吉村作治教授で知られる早稲田大学の発掘調査と研究のための基地です。

荒涼とした谷の奥に進んでいきます。

王家の谷を入り口からのぞいたものです。

王墓は谷の奥に少し進んだところにあるので、電気自動車で移動します。

ゲートから先へは、カメラの持ち込み禁止のため、ゲートから内部の写真を撮った後、バスにカメラを置いて入場します。

王家の谷の自分で撮影した写真はこれだけなのですが、これだけでは何を見たのかも忘れるので、地元で買ったガイド本などからまとめます。

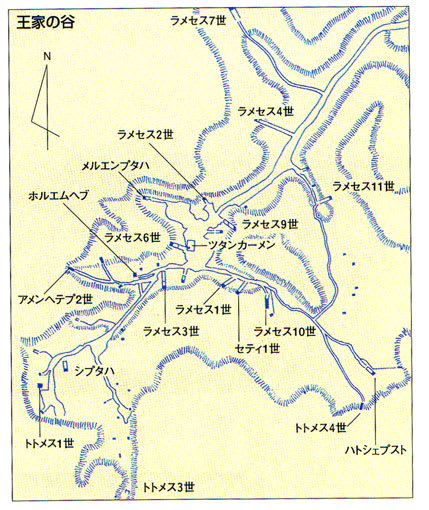

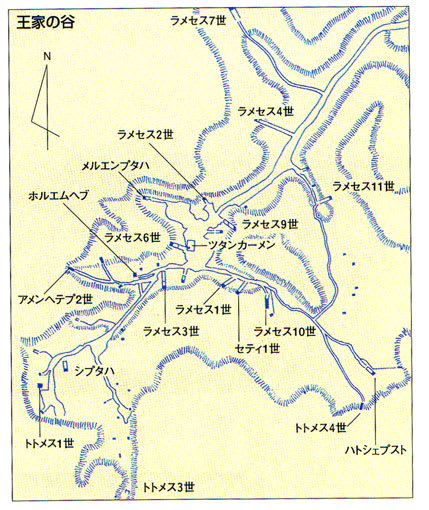

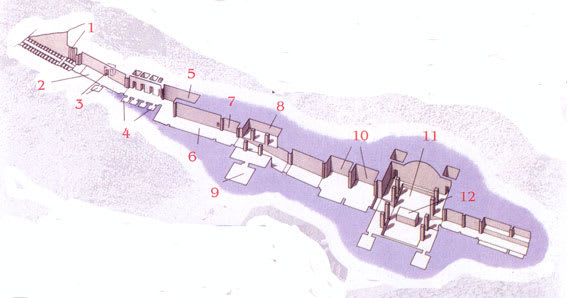

この図では、右上が入り口になります。

王家の谷には、62にも及ぶファラオの墓が設けられています。

発見順にKVという番号が振られており、最も有名なスタンカーメンの墓はKV62で一番新しい番号をもっています。今後、KV63の番号が与えられる墓が発見されるか興味あるところです。

王家の谷への一般入場券では、新王朝末期のラメセス三世、ラメセス四世、ラメセス九世の三つの墓を入場することができました。ツタンカーメンの墓は別チケットが必要で、他にもいくつかのお墓が公開されていたようです。入場できる墓は、その時々によって異なるようです。

まずラメセス三世の墓へ。

どの墓の入場口も同じような造りになっており、入り口でチケットを切ることになります。

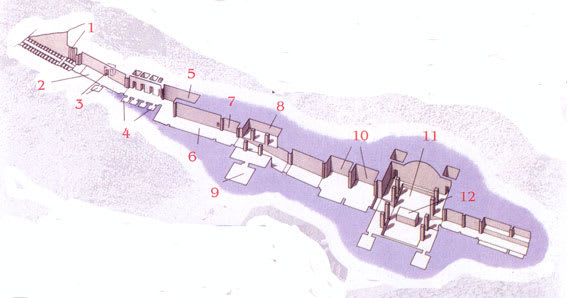

ラメセス三世の墓の内部の構造。全長125mで、王家の谷でも最大のものになっています。

ラメセス三世は、ヒッタイトを滅ぼした「海の民」を撃退した王として知られています。

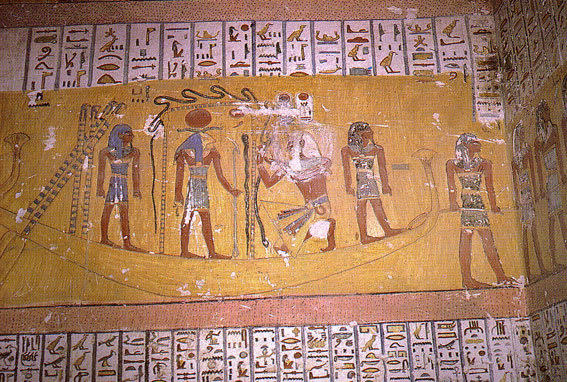

通路の壁一面には、一般ンに死者の書と呼ばれる、死んでから冥界の王のオシリスに迎え入れられるまでに必要なさまざまな呪文が書き込まれています。

死後にも安楽な生活をおくれるように、食物をささげる絵が描かれています。

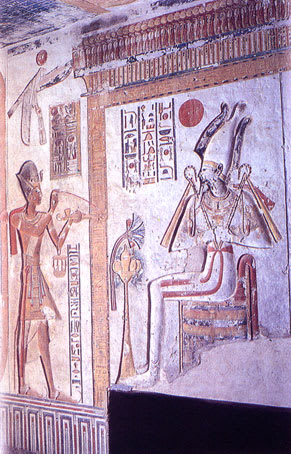

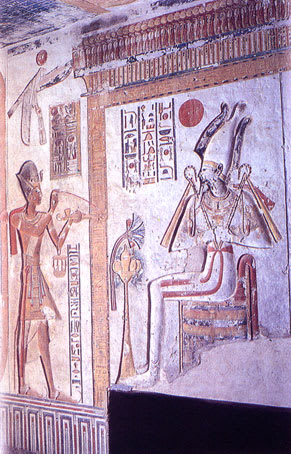

オシリスに謁見する王をあらわしたものでしょうか。

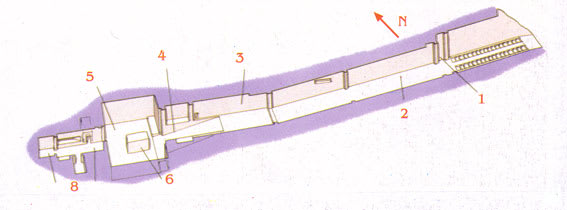

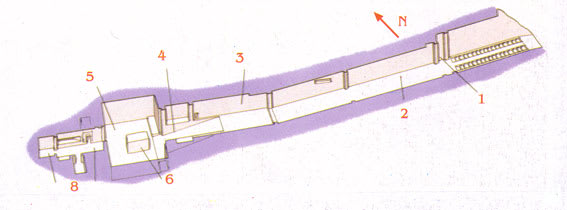

ラメセス四世の墓の構造。

ラメセス四世は、ラメセス三世の息子です。このころから王権は弱体化していきます。

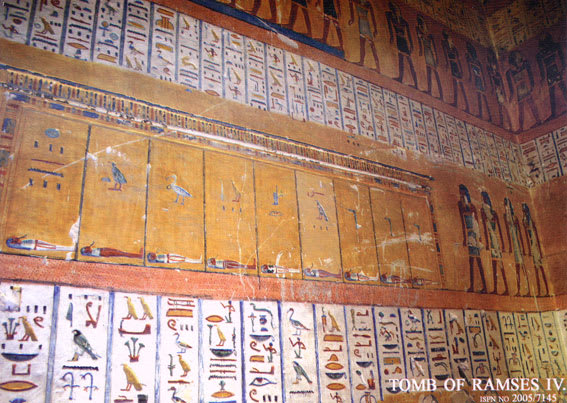

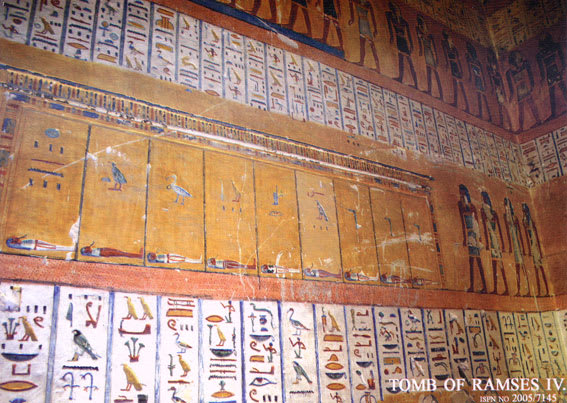

壁一面に壁画が描かれています。

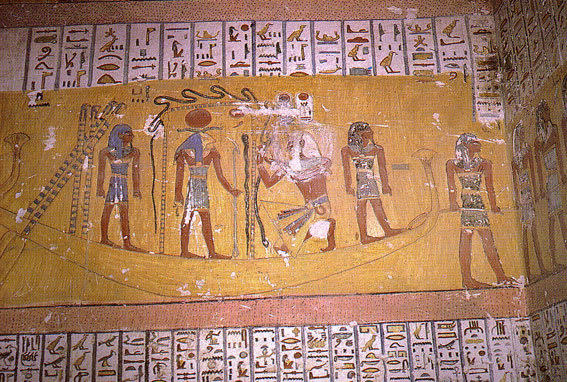

太陽神ラーが聖船で冥界を航行するさまが描かれています。太陽神ラーは、冥界では、雄ヒツジの頭を持つ男性として描かれます。

一面に描くかれている絵をじっくり見たいところですが、入場者も多く、足を止めずに歩きながら見ることになりました。

これらの壁画は、紀元前1100年ほど前に描かれていますが、色鮮やかなことには驚かされます。

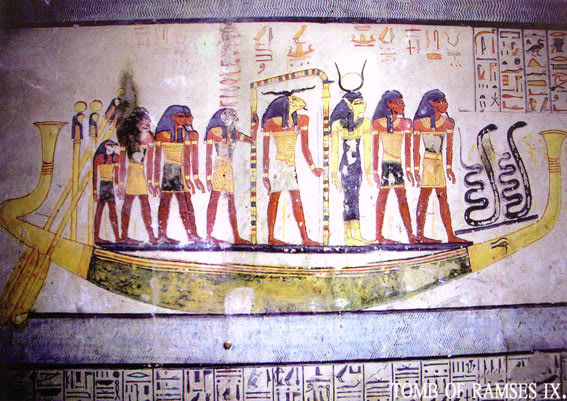

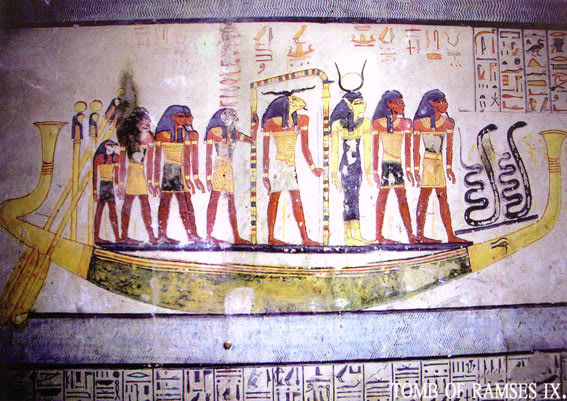

これは、ラメセス九世の墓に描かれた太陽の船。太陽神ラーに加えて、他の神々も描かれています。

王墓の天井には、「昼の書と夜の書」が描かれることが多いようです。これは、ラメセス六世の王墓の手錠絵ですが、ラメセス九世でも同じ絵が描かれていました。

天空を支えているヌト女神が描かれています。ヌト女神の口から太陽が生まれていることから、下半分は昼の書であることが判ります。

豪華な墓ですが、ラメセス九世はテーベの神官によって実権を奪われ、続くラメセス十一世で王の存在は有名無実化し、新王朝は終わることになります。

西岸に目をやると、無数のバルーンが上がっていました。朝日に照らされる王家の谷を、上空から見学するための熱気球です。

今日一日は、ルクソールを中心とした観光ですが、午前はまず西岸の観光を行いました。

古代エジプトでは、太陽が沈む西方にあの世があるという来生感を持ち、ナイル東岸は「生者の町」、西岸は「死者の町」と考えられてきました。そのため、墓地は西岸に造られました。

まずは、ファラオの墓地が並ぶ王家の谷に向かいました。

途中、丘の上にワセダ・ハウスが見えました。

吉村作治教授で知られる早稲田大学の発掘調査と研究のための基地です。

荒涼とした谷の奥に進んでいきます。

王家の谷を入り口からのぞいたものです。

王墓は谷の奥に少し進んだところにあるので、電気自動車で移動します。

ゲートから先へは、カメラの持ち込み禁止のため、ゲートから内部の写真を撮った後、バスにカメラを置いて入場します。

王家の谷の自分で撮影した写真はこれだけなのですが、これだけでは何を見たのかも忘れるので、地元で買ったガイド本などからまとめます。

この図では、右上が入り口になります。

王家の谷には、62にも及ぶファラオの墓が設けられています。

発見順にKVという番号が振られており、最も有名なスタンカーメンの墓はKV62で一番新しい番号をもっています。今後、KV63の番号が与えられる墓が発見されるか興味あるところです。

王家の谷への一般入場券では、新王朝末期のラメセス三世、ラメセス四世、ラメセス九世の三つの墓を入場することができました。ツタンカーメンの墓は別チケットが必要で、他にもいくつかのお墓が公開されていたようです。入場できる墓は、その時々によって異なるようです。

まずラメセス三世の墓へ。

どの墓の入場口も同じような造りになっており、入り口でチケットを切ることになります。

ラメセス三世の墓の内部の構造。全長125mで、王家の谷でも最大のものになっています。

ラメセス三世は、ヒッタイトを滅ぼした「海の民」を撃退した王として知られています。

通路の壁一面には、一般ンに死者の書と呼ばれる、死んでから冥界の王のオシリスに迎え入れられるまでに必要なさまざまな呪文が書き込まれています。

死後にも安楽な生活をおくれるように、食物をささげる絵が描かれています。

オシリスに謁見する王をあらわしたものでしょうか。

ラメセス四世の墓の構造。

ラメセス四世は、ラメセス三世の息子です。このころから王権は弱体化していきます。

壁一面に壁画が描かれています。

太陽神ラーが聖船で冥界を航行するさまが描かれています。太陽神ラーは、冥界では、雄ヒツジの頭を持つ男性として描かれます。

一面に描くかれている絵をじっくり見たいところですが、入場者も多く、足を止めずに歩きながら見ることになりました。

これらの壁画は、紀元前1100年ほど前に描かれていますが、色鮮やかなことには驚かされます。

これは、ラメセス九世の墓に描かれた太陽の船。太陽神ラーに加えて、他の神々も描かれています。

王墓の天井には、「昼の書と夜の書」が描かれることが多いようです。これは、ラメセス六世の王墓の手錠絵ですが、ラメセス九世でも同じ絵が描かれていました。

天空を支えているヌト女神が描かれています。ヌト女神の口から太陽が生まれていることから、下半分は昼の書であることが判ります。

豪華な墓ですが、ラメセス九世はテーベの神官によって実権を奪われ、続くラメセス十一世で王の存在は有名無実化し、新王朝は終わることになります。