莫高窟の中は撮影禁止のため、見た窟の番号は記録してきたものの、何を見たのか記憶も薄れそうです。

自分自身のためにも、見たものを写真集よりまとめておきます。

まずは、第16窟に入りました。清代に造られた九体の塑像が置かれており、西夏時代の壁画がありますが、ここでの見どころは入り口右側にある側室の第17窟です。

1900年にここに閉じ込められていた多数の経典や仏画、古文書が発見され、「蔵経洞」とも呼ばれています。

井上靖著「敦煌」は、ここでの発見をもとに、話を膨らませたものです。

この第17窟は、高僧洪べんの像を納める御影堂として造られたもので、以前は第365窟に置かれていた像が置かれています。

第17窟の壁には、在家の子女で、晩唐当時に流行した男性の装束を着ています。日本の古い絵でも見ることができたような絵ですね。

続いて第328窟。

盛唐に造られた窟で、八体の塑像が並んでいます。本来は九体の像が並んでいたのですが、左手前の像は、アメリカのウォーナーによって持ち去られて、ハーバード大学の美術館に展示されています。

第328窟の中央に置かれた座仏です。ひげを生やした姿は、日本の仏では見られない顔つきです。

第328窟の右側に置かれた半跏菩薩像です。その左にいるのは、迦葉の像。

釈迦の弟子のうち、とくに優れていたものを十大弟子と呼びますが、迦葉(かしょう))は、苦行に耐え、修行の戒律を守るという特質をもっています。仏師の想像力をかきたてるのか、ほおのこけた老人の姿として、菩薩像と並ぶのが、多くの窟で見られます。

第328窟の左側です。半跏菩薩像の脇に立つのは、阿難です。釈迦の世話をし、その言葉を全て記憶しているという特質をもっています。迦葉とは対処的に、若い美男子として、現されます。

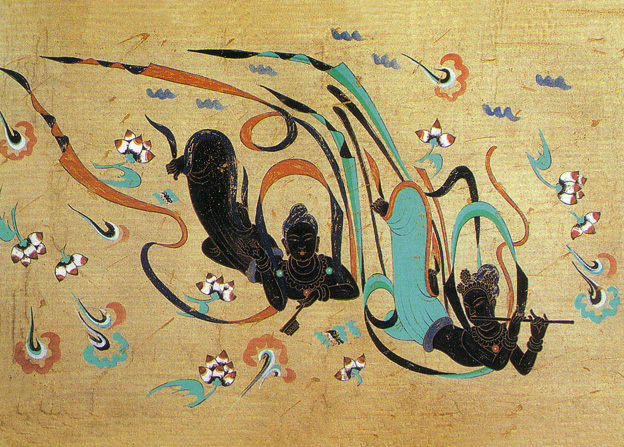

第329窟は、初唐に造られた壁画が見どころになっています。これは天井画ですが、中心の蓮花の回りを飛天が飛びまわっています。

飛天の部分図です。

また、第329窟の壁には、釈迦の物語が描かれています。悉達多王子は、出家を志しますが、城に閉じ込められます。ある夜、悉達多王子の乗った馬を、力士が支えて空を飛んで脱出します。飛天もそれを祝って、音楽を奏で、花をまいています。

なお、左下の頭を見せている白塗りの仏は、後世に修復されたもので、七体が並んでいますが、価値は少ないとされています。仏像の移り変わりという点では、興味深く増したが。

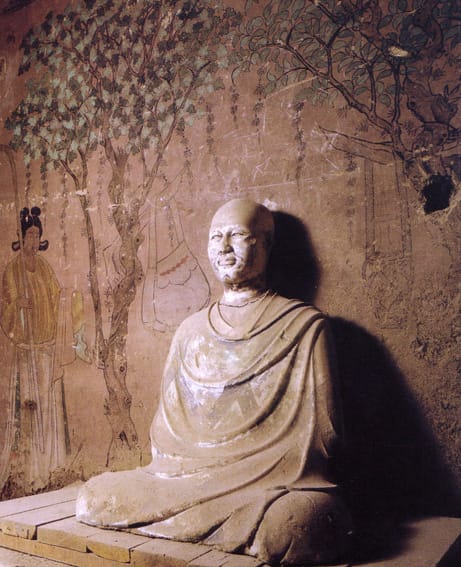

第259窟には、莫高窟初期の北魏時代の仏像で、修行座禅する姿を現しています。穏やかな顔つきをしており、莫高窟でも代表的な仏像になっています。

第249窟は、西魏時代の壁画が見事です。莫高窟でも初期に描かれたものです。

第249窟に描かれた阿修羅像。

第249窟に描かれたこの絵では、力士が願いがかなうという如意宝玉を奪い合っています。

莫高窟の壁画で、黒い縁取りで人物が描かれている絵が多く見られますが、これは鉛丹と呼ばれる赤色顔料が変色したものです。本来は、赤いぼかしを入れたものが、黒い縁取りに変わっていますが、それはそれで、一緒独特の趣を見せています。

ヨーロッパに敦煌の壁画が紹介された時、当時流行っていたフォービズム(野獣派)の絵のようだと、人々を驚嘆させたといいます。興味のある人は、ルオーの絵と比べてみてください。

第96窟の北大仏。九層楼の内側に置かれています。

初唐に造られた大仏ですが、清代に補修されて、白い顔つきに変わっています。高さ34.5mde、窟に入ると、見上げることになります。なお、奈良の大仏は、高さ14.7mです。

北大仏は、現在でも地元の人の信仰の対象になっているようです。

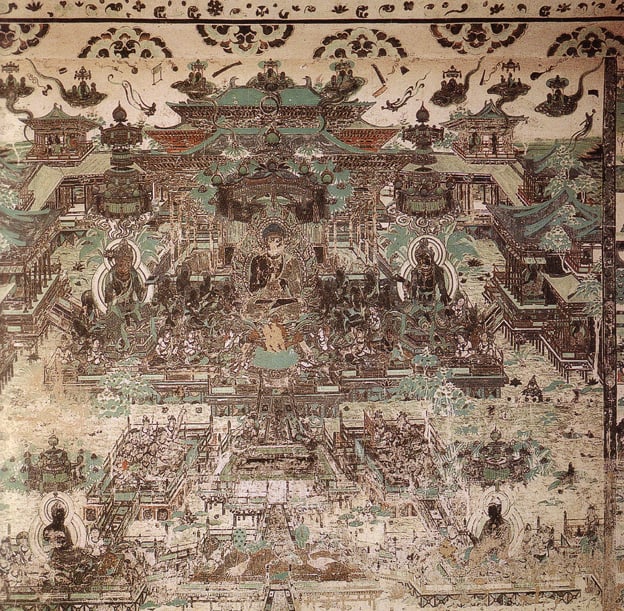

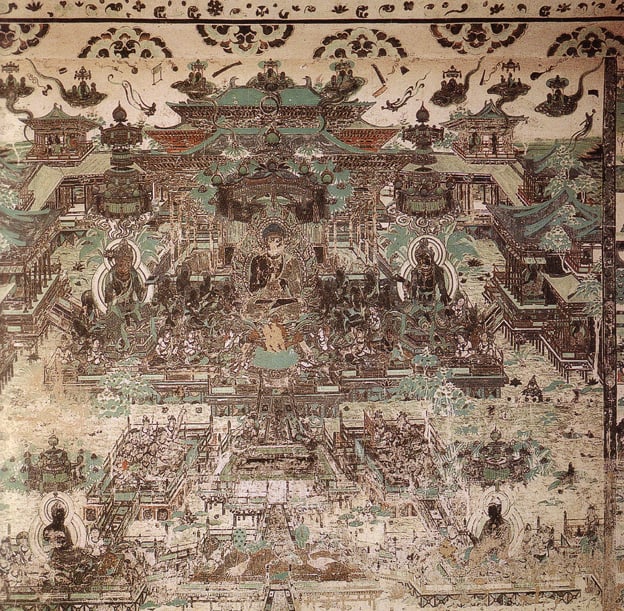

第172窟の見どころは、盛唐に描かれた、透視画法を使って描かれた観経変相の壁画です。

これも、第172窟の壁画です。無量寿仏を中心にした極楽世界が描かれています。

第130窟の南大仏。

盛唐の時代に造られた弥勒大仏で、手の部分の修復以外は、当時の姿をほぼ保っています。高さは29mあります。現在は、足元部が工事中のため、崖の中段より、顔の近くで眺めることができました。

第148窟。盛唐に造られ、身長17mの巨大な涅槃像が置かれています。涅槃仏の背後には、83体の塑像が置かれています。ただ、この涅槃像は、修復が加えられて顔つきが変わったため、この後で見学した158窟の涅槃像よりは、評価が低くなっています。

第148窟の壁には、莫高窟で最大の面積を持つ涅槃経変の壁画が描かれています。

ここまでは、午前中に見学した一般窟です。

莫高窟には734の窟がありますが、一般入場券で見られるのは、そのうち40窟で、その他に別料金を支払う必要のある窟があります。

雨のために、午後の見学が危うくなったため、そのまま見学を続行して見たのが、以下のものです。

第158窟には、第148窟と並ぶ巨大な涅槃像が置かれています。中唐に造られたもので、その穏やかな顔つきには引き込まれます。

また、涅槃像の背後の壁一面には、釈迦の入滅を悲しむ、弟子や諸国の王の姿が描かれています。

第158窟の壁画のうち、涅槃像の足元に描かれている絵です。頭の部分に描かれている釈迦の弟子たちは、悲しみのうちにも、釈迦の復活を信じて穏やかな表情を浮かべているのに対し、諸国の王達は激しい悲しみに討ちひしがられています。

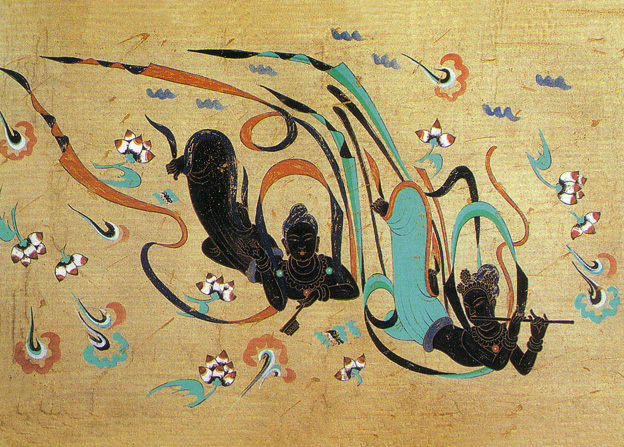

また、第158窟の壁画には、美しい飛天も多く描かれています。

これも第158窟の飛天です。

第57窟に描かれた樹下説法図です。初唐に描かれたものですが、左に立つ菩薩像は、莫高窟の壁画を代表するものになっています。

頭を少し傾け、色白の顔は宗教画を離れた甘美な表情を見せています。

壁画全体を見ると、黒変した仏や菩薩も見られることから、この観音像だけが、元の色を保っていることは、描いた画家の技法が違っていたことに由来するのでしょうが、奇跡のように思われます。

この絵を見るためのシルクローロの旅であったといっても良いかもしれますん。

第45窟。盛唐に造られた窟です。本尊を中心に、七つの像が並べられています。

特に、左右の菩薩像は、謎めいた微笑みを浮かべています。

莫高窟で今回見た三つの特別窟は、見逃したら後悔するであろうというものばかりでした。

美術を愛好する者ならば、この莫高窟は是非とも訪れるべきでしょうね。

自分自身のためにも、見たものを写真集よりまとめておきます。

まずは、第16窟に入りました。清代に造られた九体の塑像が置かれており、西夏時代の壁画がありますが、ここでの見どころは入り口右側にある側室の第17窟です。

1900年にここに閉じ込められていた多数の経典や仏画、古文書が発見され、「蔵経洞」とも呼ばれています。

井上靖著「敦煌」は、ここでの発見をもとに、話を膨らませたものです。

この第17窟は、高僧洪べんの像を納める御影堂として造られたもので、以前は第365窟に置かれていた像が置かれています。

第17窟の壁には、在家の子女で、晩唐当時に流行した男性の装束を着ています。日本の古い絵でも見ることができたような絵ですね。

続いて第328窟。

盛唐に造られた窟で、八体の塑像が並んでいます。本来は九体の像が並んでいたのですが、左手前の像は、アメリカのウォーナーによって持ち去られて、ハーバード大学の美術館に展示されています。

第328窟の中央に置かれた座仏です。ひげを生やした姿は、日本の仏では見られない顔つきです。

第328窟の右側に置かれた半跏菩薩像です。その左にいるのは、迦葉の像。

釈迦の弟子のうち、とくに優れていたものを十大弟子と呼びますが、迦葉(かしょう))は、苦行に耐え、修行の戒律を守るという特質をもっています。仏師の想像力をかきたてるのか、ほおのこけた老人の姿として、菩薩像と並ぶのが、多くの窟で見られます。

第328窟の左側です。半跏菩薩像の脇に立つのは、阿難です。釈迦の世話をし、その言葉を全て記憶しているという特質をもっています。迦葉とは対処的に、若い美男子として、現されます。

第329窟は、初唐に造られた壁画が見どころになっています。これは天井画ですが、中心の蓮花の回りを飛天が飛びまわっています。

飛天の部分図です。

また、第329窟の壁には、釈迦の物語が描かれています。悉達多王子は、出家を志しますが、城に閉じ込められます。ある夜、悉達多王子の乗った馬を、力士が支えて空を飛んで脱出します。飛天もそれを祝って、音楽を奏で、花をまいています。

なお、左下の頭を見せている白塗りの仏は、後世に修復されたもので、七体が並んでいますが、価値は少ないとされています。仏像の移り変わりという点では、興味深く増したが。

第259窟には、莫高窟初期の北魏時代の仏像で、修行座禅する姿を現しています。穏やかな顔つきをしており、莫高窟でも代表的な仏像になっています。

第249窟は、西魏時代の壁画が見事です。莫高窟でも初期に描かれたものです。

第249窟に描かれた阿修羅像。

第249窟に描かれたこの絵では、力士が願いがかなうという如意宝玉を奪い合っています。

莫高窟の壁画で、黒い縁取りで人物が描かれている絵が多く見られますが、これは鉛丹と呼ばれる赤色顔料が変色したものです。本来は、赤いぼかしを入れたものが、黒い縁取りに変わっていますが、それはそれで、一緒独特の趣を見せています。

ヨーロッパに敦煌の壁画が紹介された時、当時流行っていたフォービズム(野獣派)の絵のようだと、人々を驚嘆させたといいます。興味のある人は、ルオーの絵と比べてみてください。

第96窟の北大仏。九層楼の内側に置かれています。

初唐に造られた大仏ですが、清代に補修されて、白い顔つきに変わっています。高さ34.5mde、窟に入ると、見上げることになります。なお、奈良の大仏は、高さ14.7mです。

北大仏は、現在でも地元の人の信仰の対象になっているようです。

第172窟の見どころは、盛唐に描かれた、透視画法を使って描かれた観経変相の壁画です。

これも、第172窟の壁画です。無量寿仏を中心にした極楽世界が描かれています。

第130窟の南大仏。

盛唐の時代に造られた弥勒大仏で、手の部分の修復以外は、当時の姿をほぼ保っています。高さは29mあります。現在は、足元部が工事中のため、崖の中段より、顔の近くで眺めることができました。

第148窟。盛唐に造られ、身長17mの巨大な涅槃像が置かれています。涅槃仏の背後には、83体の塑像が置かれています。ただ、この涅槃像は、修復が加えられて顔つきが変わったため、この後で見学した158窟の涅槃像よりは、評価が低くなっています。

第148窟の壁には、莫高窟で最大の面積を持つ涅槃経変の壁画が描かれています。

ここまでは、午前中に見学した一般窟です。

莫高窟には734の窟がありますが、一般入場券で見られるのは、そのうち40窟で、その他に別料金を支払う必要のある窟があります。

雨のために、午後の見学が危うくなったため、そのまま見学を続行して見たのが、以下のものです。

第158窟には、第148窟と並ぶ巨大な涅槃像が置かれています。中唐に造られたもので、その穏やかな顔つきには引き込まれます。

また、涅槃像の背後の壁一面には、釈迦の入滅を悲しむ、弟子や諸国の王の姿が描かれています。

第158窟の壁画のうち、涅槃像の足元に描かれている絵です。頭の部分に描かれている釈迦の弟子たちは、悲しみのうちにも、釈迦の復活を信じて穏やかな表情を浮かべているのに対し、諸国の王達は激しい悲しみに討ちひしがられています。

また、第158窟の壁画には、美しい飛天も多く描かれています。

これも第158窟の飛天です。

第57窟に描かれた樹下説法図です。初唐に描かれたものですが、左に立つ菩薩像は、莫高窟の壁画を代表するものになっています。

頭を少し傾け、色白の顔は宗教画を離れた甘美な表情を見せています。

壁画全体を見ると、黒変した仏や菩薩も見られることから、この観音像だけが、元の色を保っていることは、描いた画家の技法が違っていたことに由来するのでしょうが、奇跡のように思われます。

この絵を見るためのシルクローロの旅であったといっても良いかもしれますん。

第45窟。盛唐に造られた窟です。本尊を中心に、七つの像が並べられています。

特に、左右の菩薩像は、謎めいた微笑みを浮かべています。

莫高窟で今回見た三つの特別窟は、見逃したら後悔するであろうというものばかりでした。

美術を愛好する者ならば、この莫高窟は是非とも訪れるべきでしょうね。