昼食はヴァヴェル城の南に位置するレストランでとったので、解散後のカジミエシュ地区への歩きも短くてすみました。カジミエシュ地区をめざして、トラムの走る通り沿いに南下しました。

朝訪れたスタラ・シナゴーグを目指して、大通からカジミエシュ地区に入ると、とたんに現在位置が判らなくなってきました。さ迷うのも街歩きの楽しさということで、東に進みました。

広場にでましたが、ここはノヴィ(新)広場で、現在は市場や屋台が並んでいますが、戦前は屠畜場だったようです。ユダヤ教では、カシュルートと呼ばれる食物の清浄規定があります。

動物の肉に関しては、「4つ足の獣のうち蹄が全く分かれ、反芻をするものは食べてもよい。この2つの条件を満たしていない草食動物、ラクダ・イワダヌキ・ウサギ・ブタはカシェルではない。また、食べてよい動物でも、血抜きなど一定の仕方で食肉処理しないとカシェルにならない。さらに、調理法や調理場所などについて、いくつかの制限があって、その代表的なものとして、肉と乳製品の混食禁止がある。」などと細かい規定があります。

ユダヤ教の後に生まれたキリスト教とイスラム教を比べると、食物上の制限はイスラム教のハラールに共通点があるように思ってしまいます。同一視すると、ユダヤ教とイスラム教の両者から叱られてしまうかもしれまっせんが。

通りは微妙に入り組んでおり、ともかく東へ。

イザークシナゴークのようです。

改装されてレストランになっているようです。

紋章も飾られており、古そうな建物です。

ブック・ショップと書かれていましたが、ハイシナゴーグとのこと。古くからの建物がそのまま残されています。

古い建物が並んでいました。

ダビデの星が飾られた建物。ユダヤ人街を歩いているという気分に浸ることができました。

建物の壁に描かれた絵は、現在のおしゃれな観光地の姿を現しています。

道は間違っておらず、スタラ・シナゴーグに辿りつくことができました。前の広場には、学生の団体が座り込んで休んでいました。

スタラ・シナゴーグは、クラカウのみならずポーランド最古のシナゴーグと言われており、現在はユダヤ博物館になっています。

スタラ・シナゴーグに入場しました。

中央に置かれた鳥かごのようなものは、説教台のようです。

キリスト教とは違っています。

祭壇。

ユダヤ教のシンボルの一つである七枝の燭台メノーラー。通常の物とは異なり、真ん中にはに鳥の飾りが取り付けられて、特別の日に燃やされる中央の蝋燭は、前に飛び出ています。

館内には、ユダヤ教の祭具が展示されていました。

雄羊の角で作られたユダヤの角笛ショーファールが飾られていました。

ユダヤ教徒が安息日やユダヤ教の祝祭日に食べるパンのハッラーが飾られていました。

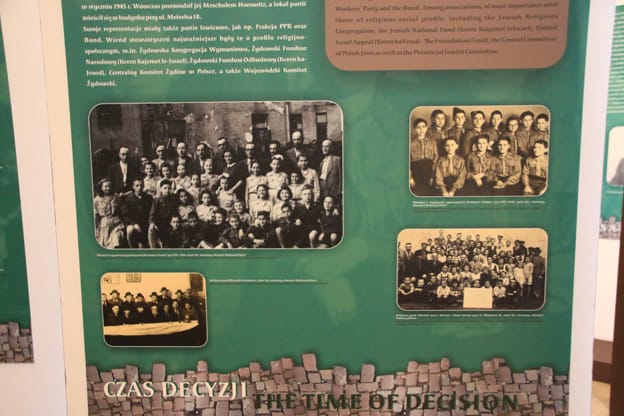

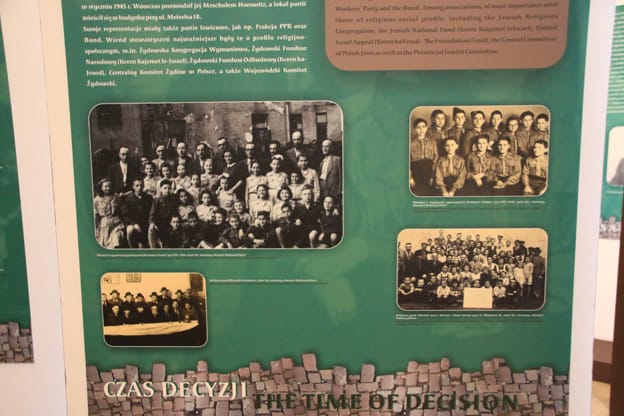

古い写真も飾られていました。

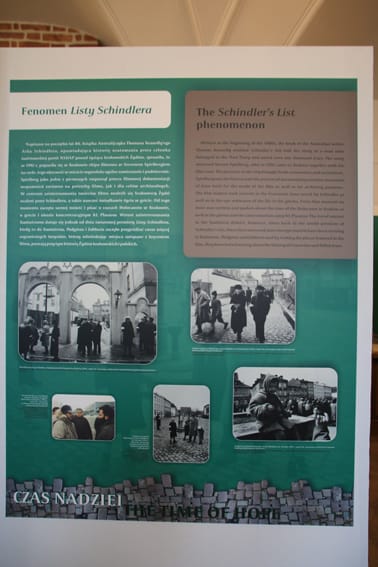

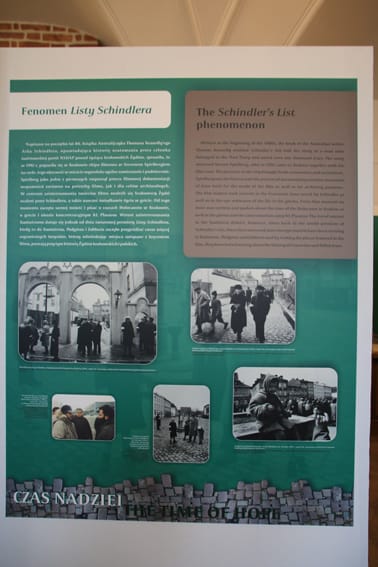

興味を持ったのは、「シンドラーのリスト」についての展示でした。

「シンドラーのリスト」は、第二次世界大戦時にナチスドイツによるユダヤ人の組織的大量虐殺(ホロコースト)が東欧のドイツ占領地で進む中、ドイツ人実業家オスカー・シンドラーが1100人以上ものポーランド系ユダヤ人を自身が経営する軍需工場に必要な生産力だという名目で絶滅収容所送りを阻止し、その命を救ったという実話を、スティーヴン・スピルバーグ監督が映画化したものです。

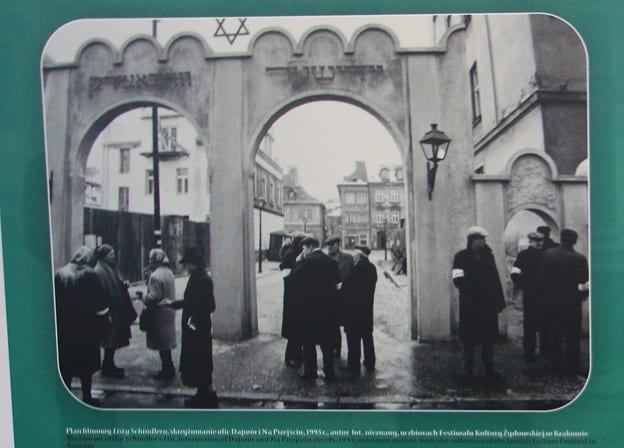

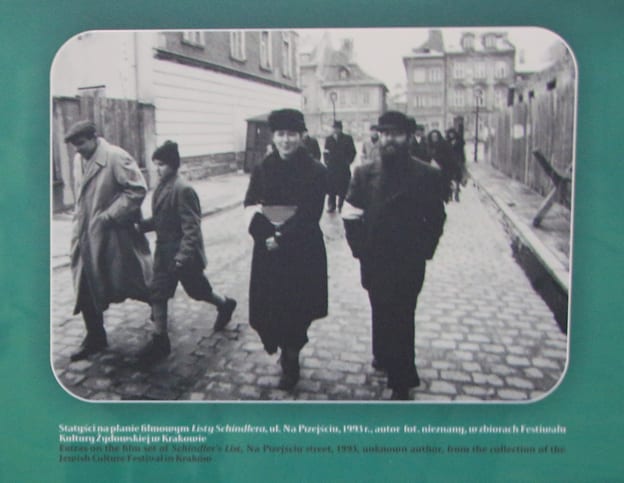

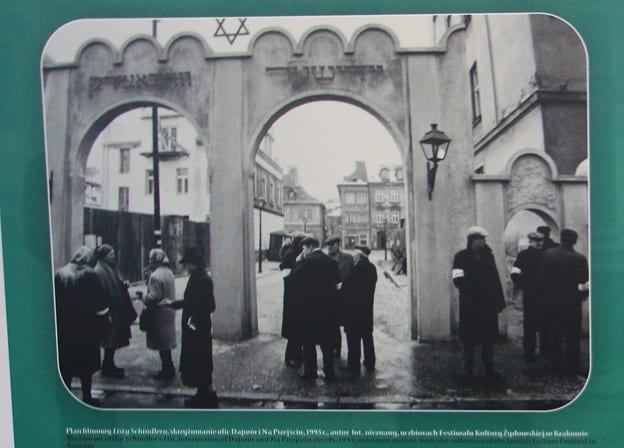

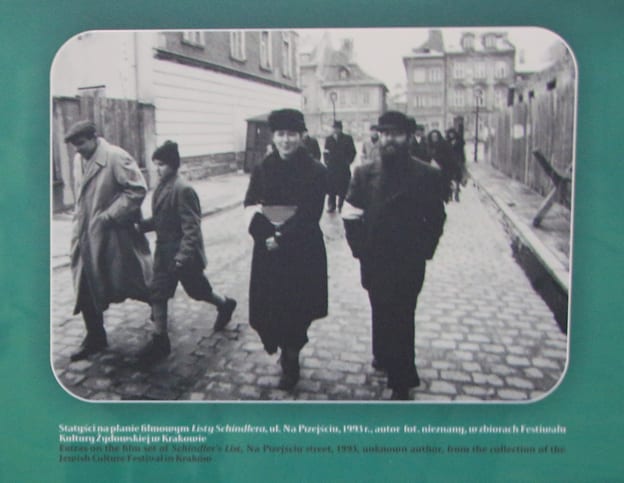

展示されていた写真の拡大です。クラクフでのユダヤ人街の撮影風景です。

これは、ゲートの奥の風景。

朝の見学時にバスを降りた先の小路の写真と比べると、奥の建物が一致していました。小路の右側の建物は最近になって建てられたことが判ります。

また、ゲットー入口の門は、映画のためのセットのようです。

ビデオを見ると、同じ場面が出てきました。これは、ユダヤ人が雪かきに連れ出される場面です。

ビデオを詳しく見ていくと、他にも見たことのある風景を確かめることができました。

これは、ゲットーに集められたユダヤ人が、能力に応じてクラス分けを受ける場面です。背後にスタラ・シナゴーグが見えています。労働に役に立たないと判断されると、死に向かうことになります。

シンドラーが、ゲットーの広場で、工場の労働者集めを行う場面。

現在のスタラ・シナゴーグの写真です。映画の背景に写っていることが判ります。

実際のゲットーは別な場所にあって、カジミエシュ地区はユダヤ人が追い出された場所ですが、映画の撮影当時は鄙びた場所であったので、ロケ地として適していたようです。

「シンドラーのリスト」は、この後に訪れるアウシュヴィッツ強制絶滅収容所を訪れる際の基礎知識を得るためにも見ておきたい映画です。また、この映画は、ユダヤ人虐殺の暗い歴史を扱っていると同時に、ユダヤ人を労働者として使ってひと設けしようするいかがわしさのあるシンドラーが、情に流されるまま雇ったユダヤ人を守るために奮闘努力するといった救済物語という面があり、物語に引き込まれました。

シンドラーが経営した工場も残されているのですが、少し離れている所にあるため、残念ながら訪れることができませんでした。

朝訪れたスタラ・シナゴーグを目指して、大通からカジミエシュ地区に入ると、とたんに現在位置が判らなくなってきました。さ迷うのも街歩きの楽しさということで、東に進みました。

広場にでましたが、ここはノヴィ(新)広場で、現在は市場や屋台が並んでいますが、戦前は屠畜場だったようです。ユダヤ教では、カシュルートと呼ばれる食物の清浄規定があります。

動物の肉に関しては、「4つ足の獣のうち蹄が全く分かれ、反芻をするものは食べてもよい。この2つの条件を満たしていない草食動物、ラクダ・イワダヌキ・ウサギ・ブタはカシェルではない。また、食べてよい動物でも、血抜きなど一定の仕方で食肉処理しないとカシェルにならない。さらに、調理法や調理場所などについて、いくつかの制限があって、その代表的なものとして、肉と乳製品の混食禁止がある。」などと細かい規定があります。

ユダヤ教の後に生まれたキリスト教とイスラム教を比べると、食物上の制限はイスラム教のハラールに共通点があるように思ってしまいます。同一視すると、ユダヤ教とイスラム教の両者から叱られてしまうかもしれまっせんが。

通りは微妙に入り組んでおり、ともかく東へ。

イザークシナゴークのようです。

改装されてレストランになっているようです。

紋章も飾られており、古そうな建物です。

ブック・ショップと書かれていましたが、ハイシナゴーグとのこと。古くからの建物がそのまま残されています。

古い建物が並んでいました。

ダビデの星が飾られた建物。ユダヤ人街を歩いているという気分に浸ることができました。

建物の壁に描かれた絵は、現在のおしゃれな観光地の姿を現しています。

道は間違っておらず、スタラ・シナゴーグに辿りつくことができました。前の広場には、学生の団体が座り込んで休んでいました。

スタラ・シナゴーグは、クラカウのみならずポーランド最古のシナゴーグと言われており、現在はユダヤ博物館になっています。

スタラ・シナゴーグに入場しました。

中央に置かれた鳥かごのようなものは、説教台のようです。

キリスト教とは違っています。

祭壇。

ユダヤ教のシンボルの一つである七枝の燭台メノーラー。通常の物とは異なり、真ん中にはに鳥の飾りが取り付けられて、特別の日に燃やされる中央の蝋燭は、前に飛び出ています。

館内には、ユダヤ教の祭具が展示されていました。

雄羊の角で作られたユダヤの角笛ショーファールが飾られていました。

ユダヤ教徒が安息日やユダヤ教の祝祭日に食べるパンのハッラーが飾られていました。

古い写真も飾られていました。

興味を持ったのは、「シンドラーのリスト」についての展示でした。

「シンドラーのリスト」は、第二次世界大戦時にナチスドイツによるユダヤ人の組織的大量虐殺(ホロコースト)が東欧のドイツ占領地で進む中、ドイツ人実業家オスカー・シンドラーが1100人以上ものポーランド系ユダヤ人を自身が経営する軍需工場に必要な生産力だという名目で絶滅収容所送りを阻止し、その命を救ったという実話を、スティーヴン・スピルバーグ監督が映画化したものです。

展示されていた写真の拡大です。クラクフでのユダヤ人街の撮影風景です。

これは、ゲートの奥の風景。

朝の見学時にバスを降りた先の小路の写真と比べると、奥の建物が一致していました。小路の右側の建物は最近になって建てられたことが判ります。

また、ゲットー入口の門は、映画のためのセットのようです。

ビデオを見ると、同じ場面が出てきました。これは、ユダヤ人が雪かきに連れ出される場面です。

ビデオを詳しく見ていくと、他にも見たことのある風景を確かめることができました。

これは、ゲットーに集められたユダヤ人が、能力に応じてクラス分けを受ける場面です。背後にスタラ・シナゴーグが見えています。労働に役に立たないと判断されると、死に向かうことになります。

シンドラーが、ゲットーの広場で、工場の労働者集めを行う場面。

現在のスタラ・シナゴーグの写真です。映画の背景に写っていることが判ります。

実際のゲットーは別な場所にあって、カジミエシュ地区はユダヤ人が追い出された場所ですが、映画の撮影当時は鄙びた場所であったので、ロケ地として適していたようです。

「シンドラーのリスト」は、この後に訪れるアウシュヴィッツ強制絶滅収容所を訪れる際の基礎知識を得るためにも見ておきたい映画です。また、この映画は、ユダヤ人虐殺の暗い歴史を扱っていると同時に、ユダヤ人を労働者として使ってひと設けしようするいかがわしさのあるシンドラーが、情に流されるまま雇ったユダヤ人を守るために奮闘努力するといった救済物語という面があり、物語に引き込まれました。

シンドラーが経営した工場も残されているのですが、少し離れている所にあるため、残念ながら訪れることができませんでした。