三日目は、ホスタイを出発して、カラコルムを経てツェンケル温泉に向かうことになりました。

再び西に向かって移動することになりました。途中で、ブルドを通過すると、観光用のラクダが現れました。

ブルド付近には、エルスン・タサルハイ(砂の飛び地)と呼ばれる、ここだけに限局した砂丘が広がっています。

観光客がラクダに乗っていました。

特徴的な岩山の下にツーリストキャンプが設けられていました。

五日目は、こことは違いますが、ブルドのツーリストキャンプに泊まることになりました。

カラコルム(ハラホリン)は、かつてモンゴル帝国の首都が置かれており、西モンゴルの観光の中心地になっています。

カラコルム(ハラホリン)の観光は、五日目にも行いましたが、この日はカラコルム博物館を見学しました。

入口からの見た館内。小さな博物館です。

カラコルム博物館は、2010年に開館し、石器時代、青銅器時代、古代都市時代及びモンゴル帝国時代についての展示が行われています。

この博物館はJICAの援助で造られ、日本の国旗も飾られていました。

入口の床下に展示されていた13世紀から14世紀初頭の窯の跡(レプリカ)。

古都カラコルムの復元模型。

モンゴル帝国の最初の首都カラコルムは、現在のエルデニ・ゾー寺院の位置にかつて存在していました。チンギス・ハーンは、1220年に、カラコルムを自らの帝国の首都に選定しました。その15年後、息子のウゲデイ・ハーンはこの場所に都市を建設しました。この模型は、モンケ・ハーン時代(1251~1259年)のカラコルムを示したものです。モンケ・ハーンの統治中には、人口1万から1万5千人の国際都市として栄えました。

第五代フビライ・ハーンが、現在の北京に遷都して首都としての機能は失われた後もモンゴル地域の中心都市としての繁栄は続きましたが、第15代のトゴーントゥルム・ハーンが城塞都市タハイを造って移転すると、カラコルムは衰退し、現在では地方の小寒村になってしまっています。

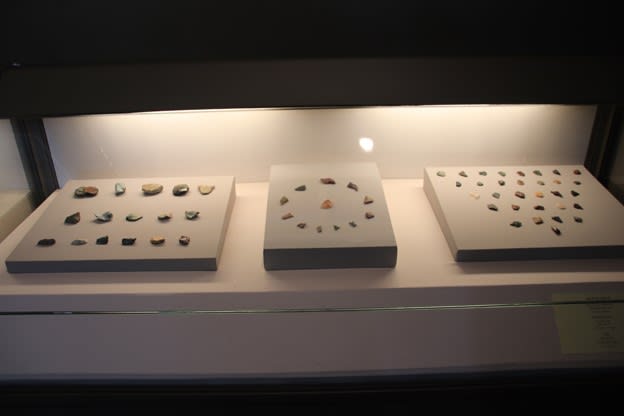

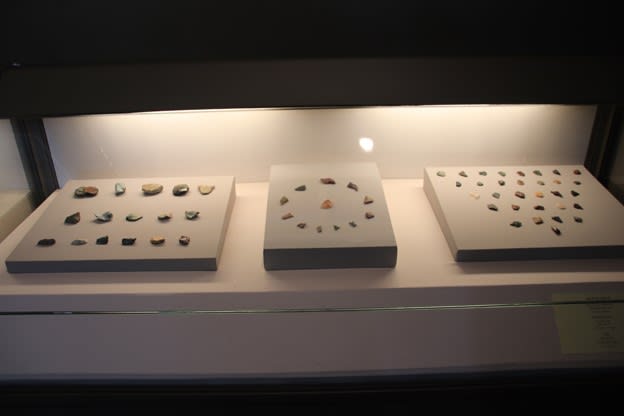

石器時代の矢じり。

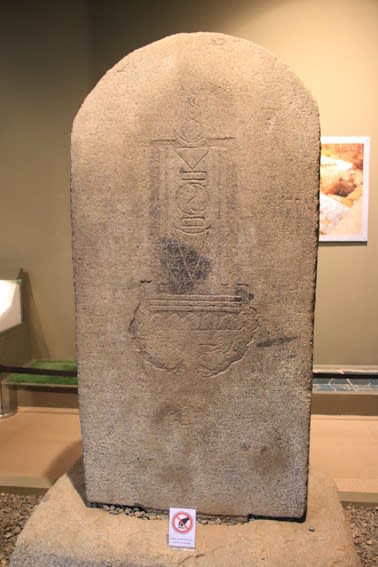

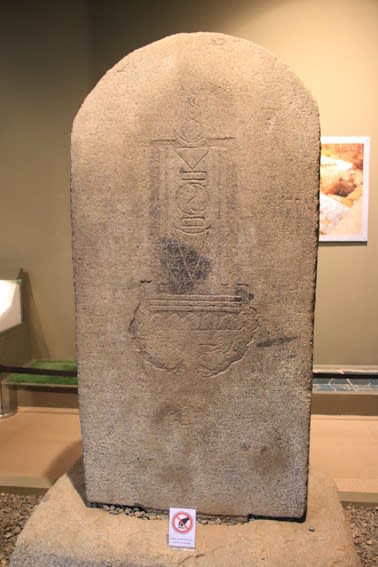

匈奴帝国時代の石碑。

石人。

ウィグル王国(8~9世紀)の首都であったハル・バルガスの碑文の断片。

契丹国家時代(907~1125年)

フビライ・ハーンによる北京遷都後の最後の王の碑の断片。亀石の上に載っていたもので、モンゴル語と中国語で書かれています。

モンゴル帝国のコイン。

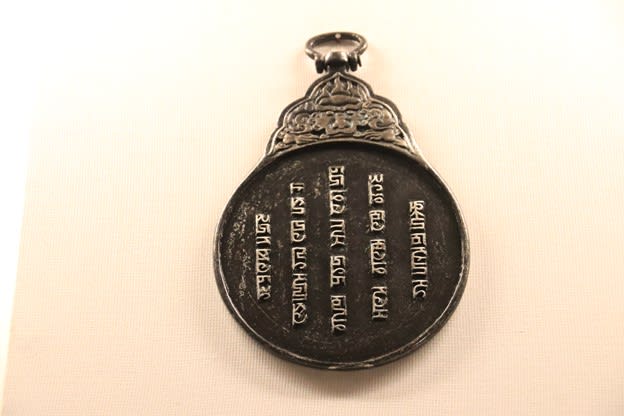

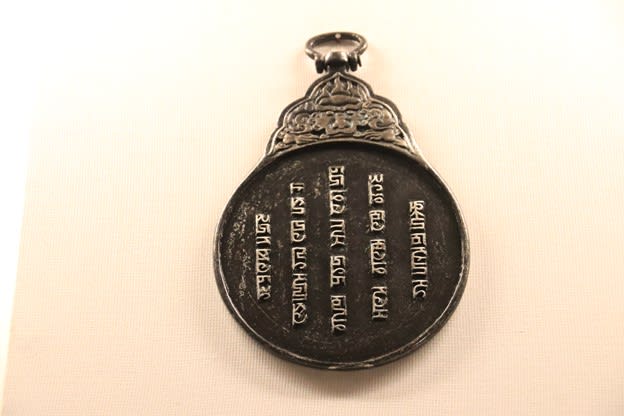

アーユシュリーダラ・ハーン(1370~1378年)の印。

パイザ(通行証)レプリカ。

表面には「永遠なる天の力と王の勅命による。敬意を示さない者は罪となる」と書かれています。フビライ・ハーンの時代に使われたもので、マルコポーロも同様のものをイタリアへ持ち帰ったものと思われます。

カラコルムの工業化を示す出土品。

海獣葡萄鏡。

仏教寺院の床タイル(レプリカ)。このようなタイルは、西方のイスラム教モスクの装飾に使われたことから、そこから輸入された可能性が考えられます。

小さな仏塔と仏像。下段は、左から阿弥陀如来、阿弥陀如来、不空成就如来(天日干し粘土、13世紀後半)

下段中央の阿弥陀如来。

ペルシャ語碑文。13世紀のもので、カラコルムにモスクを造る許可が書かれています。

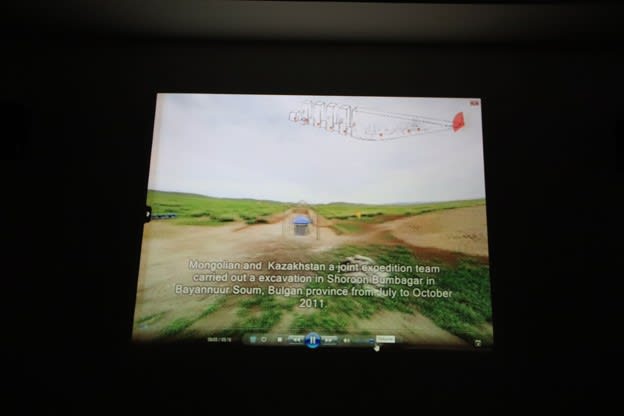

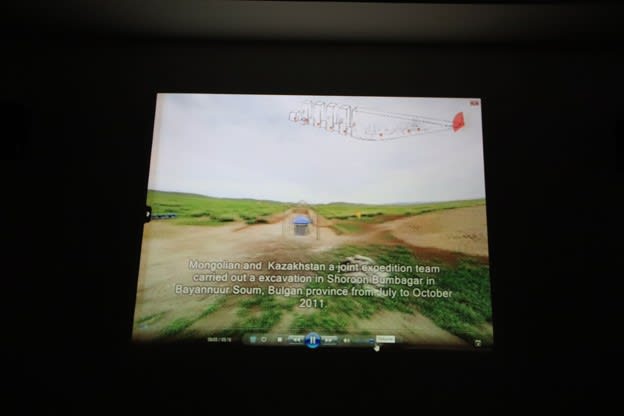

一般展示場の見学を終えた後に4分ほどのビデオを見ました。

その後に、特別室になっている突厥時代(7世紀)の族長の墓からの出土品を見学しました。

中国からの輸入品でしょうか。

配下の像かな。

女性も混じっています。

金の飾り。

この博物館の展示品を見ると、大モンゴル帝国の首都の出土品としては、たいしたことはないなと思ってしまいますが、それがまた興味深い謎でもあります。現在に至るまで、ジンギス・ハーンの墓は見つかっていませんが、もしも発掘されたならどのような宝物が出てくるのかと想像してしまいます。

カラコルム博物館から移動を開始すると、すぐ近くでエルデニ・ゾー寺院の前に出ましたが、ここは五日目に見学することになりました。

丘陵地に囲まれた中にカラコルムはあります。

丘の上にあるのはモンゴル帝国記念碑。五日目に丘に上がって見学しました。

カラコルムのレストランで昼食をとりました。レストランの屋根で見かけたベニバシカラス。

カラコルムを出発すると、オルホン川を渡りました。オルホン川はモンゴルで一番長い川で、この川のおかげでカラコルムは発展することができました。

再び西に向かって移動することになりました。途中で、ブルドを通過すると、観光用のラクダが現れました。

ブルド付近には、エルスン・タサルハイ(砂の飛び地)と呼ばれる、ここだけに限局した砂丘が広がっています。

観光客がラクダに乗っていました。

特徴的な岩山の下にツーリストキャンプが設けられていました。

五日目は、こことは違いますが、ブルドのツーリストキャンプに泊まることになりました。

カラコルム(ハラホリン)は、かつてモンゴル帝国の首都が置かれており、西モンゴルの観光の中心地になっています。

カラコルム(ハラホリン)の観光は、五日目にも行いましたが、この日はカラコルム博物館を見学しました。

入口からの見た館内。小さな博物館です。

カラコルム博物館は、2010年に開館し、石器時代、青銅器時代、古代都市時代及びモンゴル帝国時代についての展示が行われています。

この博物館はJICAの援助で造られ、日本の国旗も飾られていました。

入口の床下に展示されていた13世紀から14世紀初頭の窯の跡(レプリカ)。

古都カラコルムの復元模型。

モンゴル帝国の最初の首都カラコルムは、現在のエルデニ・ゾー寺院の位置にかつて存在していました。チンギス・ハーンは、1220年に、カラコルムを自らの帝国の首都に選定しました。その15年後、息子のウゲデイ・ハーンはこの場所に都市を建設しました。この模型は、モンケ・ハーン時代(1251~1259年)のカラコルムを示したものです。モンケ・ハーンの統治中には、人口1万から1万5千人の国際都市として栄えました。

第五代フビライ・ハーンが、現在の北京に遷都して首都としての機能は失われた後もモンゴル地域の中心都市としての繁栄は続きましたが、第15代のトゴーントゥルム・ハーンが城塞都市タハイを造って移転すると、カラコルムは衰退し、現在では地方の小寒村になってしまっています。

石器時代の矢じり。

匈奴帝国時代の石碑。

石人。

ウィグル王国(8~9世紀)の首都であったハル・バルガスの碑文の断片。

契丹国家時代(907~1125年)

フビライ・ハーンによる北京遷都後の最後の王の碑の断片。亀石の上に載っていたもので、モンゴル語と中国語で書かれています。

モンゴル帝国のコイン。

アーユシュリーダラ・ハーン(1370~1378年)の印。

パイザ(通行証)レプリカ。

表面には「永遠なる天の力と王の勅命による。敬意を示さない者は罪となる」と書かれています。フビライ・ハーンの時代に使われたもので、マルコポーロも同様のものをイタリアへ持ち帰ったものと思われます。

カラコルムの工業化を示す出土品。

海獣葡萄鏡。

仏教寺院の床タイル(レプリカ)。このようなタイルは、西方のイスラム教モスクの装飾に使われたことから、そこから輸入された可能性が考えられます。

小さな仏塔と仏像。下段は、左から阿弥陀如来、阿弥陀如来、不空成就如来(天日干し粘土、13世紀後半)

下段中央の阿弥陀如来。

ペルシャ語碑文。13世紀のもので、カラコルムにモスクを造る許可が書かれています。

一般展示場の見学を終えた後に4分ほどのビデオを見ました。

その後に、特別室になっている突厥時代(7世紀)の族長の墓からの出土品を見学しました。

中国からの輸入品でしょうか。

配下の像かな。

女性も混じっています。

金の飾り。

この博物館の展示品を見ると、大モンゴル帝国の首都の出土品としては、たいしたことはないなと思ってしまいますが、それがまた興味深い謎でもあります。現在に至るまで、ジンギス・ハーンの墓は見つかっていませんが、もしも発掘されたならどのような宝物が出てくるのかと想像してしまいます。

カラコルム博物館から移動を開始すると、すぐ近くでエルデニ・ゾー寺院の前に出ましたが、ここは五日目に見学することになりました。

丘陵地に囲まれた中にカラコルムはあります。

丘の上にあるのはモンゴル帝国記念碑。五日目に丘に上がって見学しました。

カラコルムのレストランで昼食をとりました。レストランの屋根で見かけたベニバシカラス。

カラコルムを出発すると、オルホン川を渡りました。オルホン川はモンゴルで一番長い川で、この川のおかげでカラコルムは発展することができました。