テオティワカンの月のピラミッドの前は、神殿の基壇に囲まれた広場になっており、月の広場と呼ばれています。大きな祭礼儀式は、この広場で行われたと考えられています。

月の広場を囲む基壇。

月のピラミッドは、高さ約42m、底辺150m×130mの、テオティワカンでは二番目に大きいピラミッドです。遺跡の中で少し高い所にあるため、頂点は太陽のピラミッドとほぼ同じ高さになっています。なお、かつてはピラミッドの上に神殿の建物が置かれていました。

残念ながら中段までしか上がれませんが、登頂意欲をそそられます。

自由時間が与えられたので、さっそく登りました。結構急です。

ひと汗かいて、中段の広場に到着。階段はさらに続いていますが、立ち入り禁止になっていました。

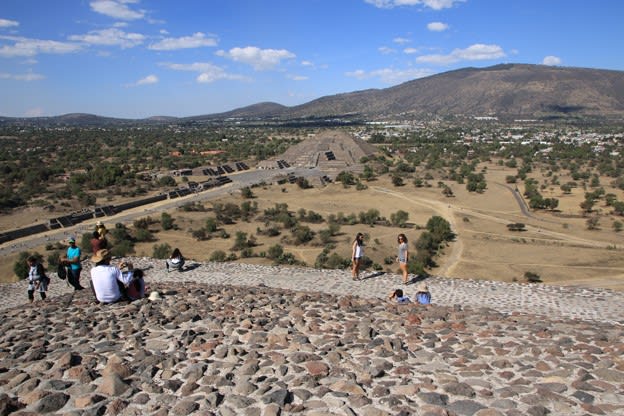

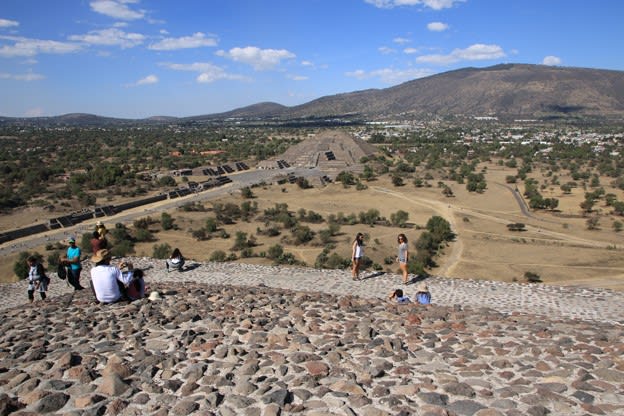

月のピラミッドからは、月の広場からまっすぐ南に2kmにわたって延びる死者の道を見下ろすことができました。死者の道の左に見えるのは、太陽のピラミッド。

ボリュームたっぷりの太陽のピラミッドです。

眺めを楽しんだら、足元に注意して下りましょう。急で段差も大きいので、つまずくと致命的な事故になります。

死者の道を南に進んでいきます。

次の目標は太陽のピラミッドですが、結構距離もあり、日陰の無い遺跡の歩きは体力を消耗しました。

途中、庇の置かれた基壇がありました。

中をのぞくと、一部分ですが、壁画が残っていました。おそらく土に埋もれていたために残ったのでしょう。マヤ・アステカのピラミッドや建物は、石積みの上に漆喰が塗られ、赤くペイントされていたといいます。

振り返り見た月のピラミッド。死者の道の上に置かれているのは、土産売りの商品です。売り子は客をもとめて歩き回っています。

月のピラミッド。少し離れた方が全景を把握しやすいようです。

太陽のピラミッドの前にやってきました。

太陽のピラミッドは、高さ65m、底辺の一辺が225mの巨大建造物です。平坦な頂上には神殿が立てられて、宗教的な目的に使われました。この巨大なピラミッドは、それ以前にあった神殿を覆うように造られています。

この太陽のピラミッドは、世界第三位の高さのピラミッドです。第一位は、ギザのピラミッド(現在の高さ138.8m、建造当時146.6m)。第二位は、カフラーのピラミッド(高さ136m)、そして第三位がこの太陽のピラミッド(高さ65m)になります。エジプトの三大ピラミッドのうち残るメンカウラー王のピラミッドは、建造当時は65mの高さがありましたが、現在は高さ62mになっています。

頂上を目指しましょう。階段数は、248段。

中段で一息入れました。足が止まって休んでいる者も多く見られました。

頂上部は、丸石が並べられていました。

頂上に到着。大勢が登ってきていました。

登りであらくなった息が静まったら、周囲の風景を楽しみました。

月のピラミッド。距離があるので、少し小さな感じがします。

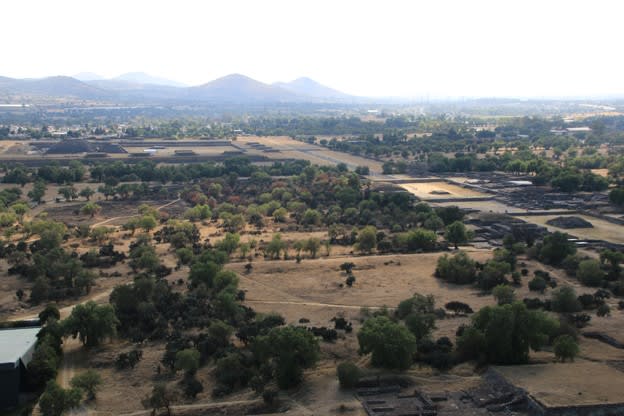

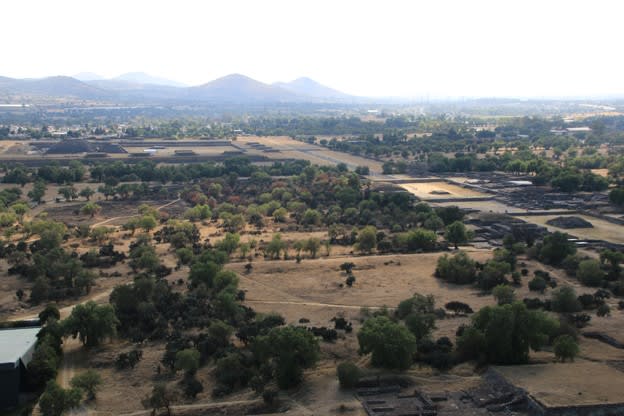

西側の眺め。死者の道を横断して延びる道の向こうに再集合場所の駐車場があります。

南側の眺め。死者の道がさらに延びています。その左に、ケツァルコアトルの神殿が見えています。

ケツァルコアトルの神殿は、ラシウダデラ(城壁)に囲まれています。ケツァルコアトルの神殿は、最初の日に訪れた国立人類学博物館の第5室テオティワカンで、復元されたレプリカを見ました。実物を見たかったのですが、距離もあって断念しました。

眺めを楽しんだら、下りましょう。ピラミッドが大きいためか傾斜は比較的緩やかで、危険度はそれほどではありませんでした。

死者の道に戻って月のピラミッドを振り返ったところ。

駐車場への道の左右には土産物屋が並んでいます。

衣類や帽子が目立っていました。

メキシコでは、髑髏を描いたTシャツなどの衣類が多く売られていますが、買っても日本では着られませんね。

巨大ピラミッドが並ぶ巨大都市を造ったテオティワカンの人々が、8世紀の頃に謎の滅亡を遂げたのは確かに謎と思われます。

この後は、メキシコシティに戻り、グアダルーペ寺院の見学後に空港に向かい、夜の便でメリダに移動しました。

月の広場を囲む基壇。

月のピラミッドは、高さ約42m、底辺150m×130mの、テオティワカンでは二番目に大きいピラミッドです。遺跡の中で少し高い所にあるため、頂点は太陽のピラミッドとほぼ同じ高さになっています。なお、かつてはピラミッドの上に神殿の建物が置かれていました。

残念ながら中段までしか上がれませんが、登頂意欲をそそられます。

自由時間が与えられたので、さっそく登りました。結構急です。

ひと汗かいて、中段の広場に到着。階段はさらに続いていますが、立ち入り禁止になっていました。

月のピラミッドからは、月の広場からまっすぐ南に2kmにわたって延びる死者の道を見下ろすことができました。死者の道の左に見えるのは、太陽のピラミッド。

ボリュームたっぷりの太陽のピラミッドです。

眺めを楽しんだら、足元に注意して下りましょう。急で段差も大きいので、つまずくと致命的な事故になります。

死者の道を南に進んでいきます。

次の目標は太陽のピラミッドですが、結構距離もあり、日陰の無い遺跡の歩きは体力を消耗しました。

途中、庇の置かれた基壇がありました。

中をのぞくと、一部分ですが、壁画が残っていました。おそらく土に埋もれていたために残ったのでしょう。マヤ・アステカのピラミッドや建物は、石積みの上に漆喰が塗られ、赤くペイントされていたといいます。

振り返り見た月のピラミッド。死者の道の上に置かれているのは、土産売りの商品です。売り子は客をもとめて歩き回っています。

月のピラミッド。少し離れた方が全景を把握しやすいようです。

太陽のピラミッドの前にやってきました。

太陽のピラミッドは、高さ65m、底辺の一辺が225mの巨大建造物です。平坦な頂上には神殿が立てられて、宗教的な目的に使われました。この巨大なピラミッドは、それ以前にあった神殿を覆うように造られています。

この太陽のピラミッドは、世界第三位の高さのピラミッドです。第一位は、ギザのピラミッド(現在の高さ138.8m、建造当時146.6m)。第二位は、カフラーのピラミッド(高さ136m)、そして第三位がこの太陽のピラミッド(高さ65m)になります。エジプトの三大ピラミッドのうち残るメンカウラー王のピラミッドは、建造当時は65mの高さがありましたが、現在は高さ62mになっています。

頂上を目指しましょう。階段数は、248段。

中段で一息入れました。足が止まって休んでいる者も多く見られました。

頂上部は、丸石が並べられていました。

頂上に到着。大勢が登ってきていました。

登りであらくなった息が静まったら、周囲の風景を楽しみました。

月のピラミッド。距離があるので、少し小さな感じがします。

西側の眺め。死者の道を横断して延びる道の向こうに再集合場所の駐車場があります。

南側の眺め。死者の道がさらに延びています。その左に、ケツァルコアトルの神殿が見えています。

ケツァルコアトルの神殿は、ラシウダデラ(城壁)に囲まれています。ケツァルコアトルの神殿は、最初の日に訪れた国立人類学博物館の第5室テオティワカンで、復元されたレプリカを見ました。実物を見たかったのですが、距離もあって断念しました。

眺めを楽しんだら、下りましょう。ピラミッドが大きいためか傾斜は比較的緩やかで、危険度はそれほどではありませんでした。

死者の道に戻って月のピラミッドを振り返ったところ。

駐車場への道の左右には土産物屋が並んでいます。

衣類や帽子が目立っていました。

メキシコでは、髑髏を描いたTシャツなどの衣類が多く売られていますが、買っても日本では着られませんね。

巨大ピラミッドが並ぶ巨大都市を造ったテオティワカンの人々が、8世紀の頃に謎の滅亡を遂げたのは確かに謎と思われます。

この後は、メキシコシティに戻り、グアダルーペ寺院の見学後に空港に向かい、夜の便でメリダに移動しました。