紫禁城は、周りを高さ32mの城壁と堀で囲まれており、この午門が正面入り口になっています。

午門は、凹型に左右の城壁が張り出して、前は広場になっています。城壁の上に設けられた楼の中には宝座が設けられており、戦勝の際に凱旋した兵士の閲兵や捕虜献納の儀式が行われました。また、罪を犯した役人を罰する杖打ちの処罰も行われました。

現在では、紫禁城は故宮博物院として公開されており、ここで切符を購入して入場することになります。

午門には、三つの通路が設けられていますが、中央は皇帝専用でした。その他に皇后の輿入れの際に一度だけ通ることが許され、また皇帝の前で行われる科挙試験の最終審査の殿試における成績上位三名(状元、榜眼、探花)が退出の際に通ることを許されるだけでした。

紫禁城は、清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀の生涯を描いた映画「ラスト・エンペラー」の舞台となっており、映画で見た風景を実際に目で確かめることも興味のうちになります。「ラスト・エンペラー」では、観光名所として一日5万人が訪れる故宮を、中国共産党政府の全面協力により数週間借り切って撮影が行われており、ここを訪れるための予備知識を得るのに、この映画は必見になっています。

この午門は、溥儀が皇帝でありながら、この午門から外に出ようとすると、衛兵に行く手を阻まれる場面として登場しました。

午門をくぐった先は広場になっており、金水橋と呼ばれる石橋がかかっています。

その先にあるのは、大和門です。

門の前には、龍のレリーフが飾られています。

また、脇には、唐獅子が置かれています。

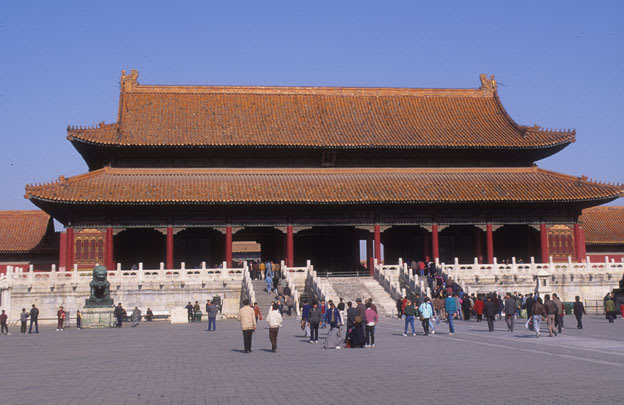

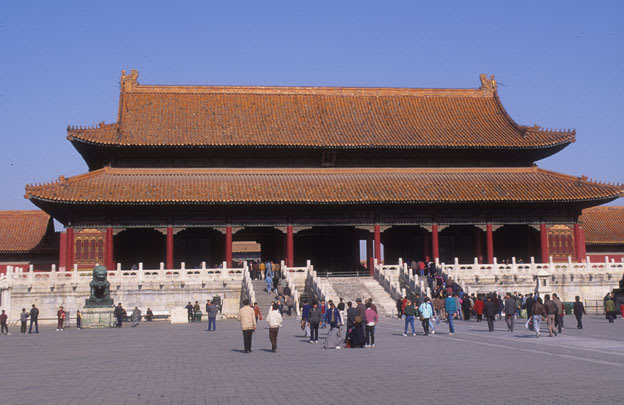

大和門をくぐると、ようやく大和殿が見えてきます。

紫禁城は、皇帝が公的な政務を執り行う外朝と、私的な内廷に分かれますが、大和殿は、外朝の中心になる宮殿です。

大和門で儀式を行う時は、大和殿内に皇族と大臣が並び、宮殿に向かって右に文官、左に武官が官位順に並び、三跪九叩頭の礼を行いました。

「ラストエンペラー」の即位式の場面が、まず浮かんできます。

大和殿は、1420年に創建されましたが、その後、雷や明滅亡の際の李自成の焼き打ちによって焼失し、現在の建物は1695年に再建されたものです。高さは基部も加えると35.3mで、現存する中国最大の建造物です。

大和殿前には、三列の石段が設けられ、中央には龍のレリーフが飾られています。皇帝は、輿に乗って中央を進みました。レリーフの左右にある階段は、輿を担いだ官吏が歩くためのものでしょうね。

大和殿の前には、青銅の鶴が置かれています。

また、青銅の亀も置かれています。皇帝の長寿を祝ったものですね。

大きな銅製の甕が置かれていますが、その表面は傷だらけになっています。これは義和団の乱の際に、紫禁城内に侵入した八か国軍の兵士が金メッキをはぎ取った跡です。

大和殿前の広場を見下ろしたところ。天子は南面すといわれますが、写真的には逆光になって見づらいですね。

ようやく大和殿の前に立ちました。ここまでは、写真を撮りながらのため、なかなかたどり着きません。

大和殿の宝座です。以外に質素な感じを受けますが、清王朝の時代には、豪華な飾りに取り巻かれていたのでしょうね。

写真には写っていませんが、宝座の上には、大円球がつるされており、皇帝でないものがこの宝座に座ると、落下して命を奪うという言い伝えがあります。

辛亥革命後の混乱の中で皇帝を名乗った袁世凱は、この大円球を恐れて、宝座を前に1m出させてから座ったといいます。

ラストエンペラーの終幕で、庭師になったラストエンペラー溥儀が、かつてわがものであった大和殿を訪れる場面は印象深いものでした。

午門は、凹型に左右の城壁が張り出して、前は広場になっています。城壁の上に設けられた楼の中には宝座が設けられており、戦勝の際に凱旋した兵士の閲兵や捕虜献納の儀式が行われました。また、罪を犯した役人を罰する杖打ちの処罰も行われました。

現在では、紫禁城は故宮博物院として公開されており、ここで切符を購入して入場することになります。

午門には、三つの通路が設けられていますが、中央は皇帝専用でした。その他に皇后の輿入れの際に一度だけ通ることが許され、また皇帝の前で行われる科挙試験の最終審査の殿試における成績上位三名(状元、榜眼、探花)が退出の際に通ることを許されるだけでした。

紫禁城は、清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀の生涯を描いた映画「ラスト・エンペラー」の舞台となっており、映画で見た風景を実際に目で確かめることも興味のうちになります。「ラスト・エンペラー」では、観光名所として一日5万人が訪れる故宮を、中国共産党政府の全面協力により数週間借り切って撮影が行われており、ここを訪れるための予備知識を得るのに、この映画は必見になっています。

この午門は、溥儀が皇帝でありながら、この午門から外に出ようとすると、衛兵に行く手を阻まれる場面として登場しました。

午門をくぐった先は広場になっており、金水橋と呼ばれる石橋がかかっています。

その先にあるのは、大和門です。

門の前には、龍のレリーフが飾られています。

また、脇には、唐獅子が置かれています。

大和門をくぐると、ようやく大和殿が見えてきます。

紫禁城は、皇帝が公的な政務を執り行う外朝と、私的な内廷に分かれますが、大和殿は、外朝の中心になる宮殿です。

大和門で儀式を行う時は、大和殿内に皇族と大臣が並び、宮殿に向かって右に文官、左に武官が官位順に並び、三跪九叩頭の礼を行いました。

「ラストエンペラー」の即位式の場面が、まず浮かんできます。

大和殿は、1420年に創建されましたが、その後、雷や明滅亡の際の李自成の焼き打ちによって焼失し、現在の建物は1695年に再建されたものです。高さは基部も加えると35.3mで、現存する中国最大の建造物です。

大和殿前には、三列の石段が設けられ、中央には龍のレリーフが飾られています。皇帝は、輿に乗って中央を進みました。レリーフの左右にある階段は、輿を担いだ官吏が歩くためのものでしょうね。

大和殿の前には、青銅の鶴が置かれています。

また、青銅の亀も置かれています。皇帝の長寿を祝ったものですね。

大きな銅製の甕が置かれていますが、その表面は傷だらけになっています。これは義和団の乱の際に、紫禁城内に侵入した八か国軍の兵士が金メッキをはぎ取った跡です。

大和殿前の広場を見下ろしたところ。天子は南面すといわれますが、写真的には逆光になって見づらいですね。

ようやく大和殿の前に立ちました。ここまでは、写真を撮りながらのため、なかなかたどり着きません。

大和殿の宝座です。以外に質素な感じを受けますが、清王朝の時代には、豪華な飾りに取り巻かれていたのでしょうね。

写真には写っていませんが、宝座の上には、大円球がつるされており、皇帝でないものがこの宝座に座ると、落下して命を奪うという言い伝えがあります。

辛亥革命後の混乱の中で皇帝を名乗った袁世凱は、この大円球を恐れて、宝座を前に1m出させてから座ったといいます。

ラストエンペラーの終幕で、庭師になったラストエンペラー溥儀が、かつてわがものであった大和殿を訪れる場面は印象深いものでした。