2013年最初のメディカル・ミステリーです。

A persistent and pernicious headache 持続する、たちの悪い頭痛

メリーランド州の大学院生 Brian Harms さんは、その頭痛は緊張によるものだと言われた。しかし、真の原因はもっと深刻なものだった。

By Sandra G. Boodman

メリーランド州郊外にある緊急室からの退院説明書を握ったまま、Brian Harms さんは神経外科医が言っていたことを必死で理解しようとしていた。ER のスタッフは、数時間前に入院した Harms 氏に対し、彼の診断は頭痛とめまいであり、帰宅して安静にするよう告げていたのである。CT スキャンでは脳に良性の嚢胞が認められたが、それを治療することについては緊急性がないと伝えられていた。

この College Park の住民である29才の男性が身の回りの品を集めていたとき、一人の神経外科医が駆けつけてきて、家に帰らないよう Harms さんに告げた。

「すぐにこの情報をお伝えする必要があります」この専門医にそう告げられたのが2011年9月28日のことだったのを Harms さんは覚えている。「あなたには重大な問題があります。できるだけ早く手術が必要です」その神経外科医はバルチモアにある Johns Hopkins Hospital への移送を手配しようとしていたのだが、の途中で彼が死亡する可能性があることを医師たちは心配していた。「私を信用して、ここで私にその治療をまかせていただくことを強くお勧めします」そう外科医が言ったことを Harms さんは覚えている。そして、その決断は彼にゆだねられた。

それまでの18ヶ月間、頭痛やその他の症状で数人の医師にかかってきた Harms さんにとって、この告知はショック以上のことだった。「立っている床が抜け落ちる感じでした。正気を失うほど怖くなりました」と彼は思い起こす。

一連の誤診を乗り越え、そして緊急手術の数時間前に行われた、それによって命を失っていたかもしれない検査を生き延びたことがどれほどラッキーなことだったのかをUniversity of Maryland の地球化学の博士課程候補生である Harms さんは後になって知ることになる。

2010年11月、軽い感冒にかかったかのような感じが Harms さんに始まった。子供のころからの問題となっていた体重はその管理がより一層困難となり、それまでより食事量が増えたわけではなかったが、183cm、127kgの体格からさらにいくらか体重が増え始めていた。

Harms さんは内分泌専門医を受診した。検査で、彼の甲状腺の機能低下が疑われ、肝酵素が上昇していた。後者の所見は肥満などの複数の医学的問題に起因している可能性があった。その内分泌専門医が彼を消化管専門医に紹介したところ、彼の肝酵素の上昇は Harms さんが“太りすぎ”であるために上昇していると判断された。30ポンド(約13.6kg)減量したら再受診しなさい、その時点で肝機能を再検しよう、その専門医はそのように彼に告げたと Harms さんは言う。

2011年1月、Harms さんは強い倦怠感を覚え Montgomery County の緊急室に行った。血圧が驚くほど高く、視野に間欠的な欠損が見られた。しかしそこの ER の医師は何も発見できなかった:目の検査では何ら異常が認められず、慢性疲労の原因となり得るウイルス感染症の伝染性単核球症(mononucleosis)の検査は陰性で、他の血液検査も正常だった。Harms さんは過労と診断され帰宅させられた。

それからの数ヶ月間は倦怠感と頭痛が現れたり消えたりする感じだったが、Harms さんの体重はコントロールしようと努力したにもかかわらずジワジワと増え続けていた。彼はカロリー制限に加えて週に5日、ジムでトレーニングし、バスケットボールをしていたのである。

Harms さんは、身体的な病気の可能性を気にすることなく勉強に集中しようと頑張り続けた。

2011年8月には、左右交互に集中して起こるように思われた頭痛は、朝起きたときや、体位を変えたときに最悪となっていた。時には、ひどくふらついたためバランスをとるのに何かにつかまっていなくてはならなかった。

彼はかかりつけの家庭医を受診した。その医師は簡単な神経学的検査を行ったあと、緊張型頭痛の可能性が最も高いと思うと Harms さんに告げた。彼はきわめて強力な鎮痛薬 naproxen(ナイキサン)を処方し、2、3週間で改善しなければ再び受診するよう Harms さんに伝えた。

Harms さんは博士号の資格認定試験の準備をしていたので、その薬を内服することで頭痛がなんとか消失することを期待した。おそらく単にストレスがひどくたまっているか、あるいは心気的になっているのだと彼は考えた。「もしかすると気が変になりかけているのでは」そう考えていたことを思い出す。A crisis and an answer 危機的状況、そして答え

9月27日の晩、大学の研究室で遅くまで仕事をしていたとき、最高に気分が悪くなった。頭痛とふらつきはひどい二日酔に似ており、強い歩行困難があり、手に洗っても消えない黒い斑点があることに気付いた。心配になった彼は、Oklahoma の医学部の学生である双子の弟に電話をかけた。

Harms さんによると、弟はその斑点は皮下出血を示すものだと思うので、緊急室に直行するように告げたという。彼は友人に電話をかけ、病院まで車で連れて行ってもらったのだが、このときのことを後に彼は“人生で最も重要な決断”だったと語っている。Harms さんによると、医師の診察を待つ間、彼を怖がらせた症状である黒い斑点は研究室でよく用いられる化学物質である硝酸銀による染みであることがわかり恥ずかしくなっていた。「間抜けに感じていました。そう思って病院を去ろうと思ったのです。それらが何であるのかわからなかったことが信じられませんでした」と彼は言う。

しかし、頭痛と平衡障害をさらに詳しく調べたいと考えた医師は“念のため”頭部のCTを行った。実はその結果は衝撃的なものだったのだが、医師たちは彼の脳深部に良性の嚢胞を見つけたものの、主治医に経過を追ってもらうべきだと Harms さんに告げたのである。その助言は淡々としたものだったと Harms さんは言う。

しかし Harms さんの頭痛を心配した医師は髄膜炎を除外するために腰椎穿刺を行った。その検査で脳脊髄液に感染の所見がなかったため、頭痛とめまいに関する退院時説明書を渡され、帰宅するように言われたと Harms さんは言う。

「良性の脳腫瘍がある私をどうして退院させることができるのだろう、と困惑した気持ちだったことを覚えています」と Harms さんは思い起こす。腰椎穿刺のあと、ひどく吐き気がし、いくらか頭が混乱していたと彼は言う。そして ER を去ろうと準備していたとき、一人の神経外科医がベッドサイドに駆け付けたのである。

Harms さんのCTスキャンに異常があったので、専門医が読影するようフラグがつけられていたのである。それは腰椎穿刺が行われたあとのことだった。問題の腫瘍はコロイド嚢胞(colloid cyst)であり、かなり大きくなっていたため脳内の脳脊髄液が満たされた空間である脳室を閉塞しかけていると神経外科医による判断が下された。その閉塞によって水頭症が起こっていた。これは脳脊髄液の危険な貯留であり、Harms さんの脳の圧を増大させ、頭痛、めまいやその他の症状を引き起こしていたのである。

厄介なことに、Harms さんは腰椎穿刺を受けていた。これはコロイド嚢胞の患者では決して行ってはならない手技だった。この手技によって、脳の組織や脳脊髄液が正常の構造から変位することで起こるしばしば致死的な事象、すなわち脳ヘルニアの危険性が高まるのである。Operate or die 手術か死か

Harms さんによると、その脳外科医は彼に二つの選択肢があると告げたという。その地域の病院で脳の圧を下げるための緊急手術を行うか、それとも思い切って一時間以内のところにある Hopkins に移送するか。Harms さんが Baltimore まで無事たどりつけるかどうかの確信はないとその神経外科医は言った。彼のような危険な状態の患者は時に途中で死亡することがある。Oklahoma にいる父親と電話で話したあと、その神経外科医に水頭症を改善させるため脳にシャントを造設してもらうことに同意した。安定したのちに嚢胞を切除する手術を受けるため Hopkins に移送されることになった。

Medscape によると、コロイド嚢胞は100万に約3人にしか見られないと推定されるまれな腫瘍であり、一般に脳の中心近くに存在し、生下時から存在していると考えられている。脳腫瘍に占める割合は 1%未満であり、大部分は30才から60才までの成人に偶然発見され、それが過度に増大し閉塞性水頭症を起こさない限り、多くは障害や症状を起こすことはない。

Harms さんの場合、彼のカルテによると、脳の圧が非常に高くなっていて“脳脊髄液がカテーテルの先端から約6cmの高さの水柱となって文字通り噴出した”という。

シャント手術の3日後、Harms さんは Hopkins に移送された。その後そこで15日間を過ごし、2回の手術を受けた。嚢胞が安全に摘出できなかったため最初の手術は途中で打ち切られたのである。

この手術は特に困難だったと専門医チームを指導する神経外科医の Daniele Rigamonti 氏は言う。というのも、Harms さんの嚢胞はおおまかにビー玉ほどの大きさだが、硬く線維性であり、容易には摘出できなかった。この外科チームは Harms さんの記憶に深刻な障害を及ぼすリスクと、嚢胞を切除したい気持ちとの間でうまくバランスをとる必要があった。

「きわめて慎重でなければなりません」と神経外科教授の Rigamonti 氏は言う。なぜなら、一つの誤った手技が“最悪の事態を”招きうるからだ。

神経外科を受診するまで 1年以上にわたって Harms さんが受診した医師たちがこの嚢胞を見逃してきたことには驚いていないと Rigamonti 氏は言う。彼の顕著な症状である倦怠感と頭痛には、通常多くのありふれた原因が存在するからである。

「コロイド嚢胞はきわめて稀な疾患です」と約25年間のキャリアを有し治療してきた Rigamonti 氏は言う。症状を体重増加やストレスによるものと拙速に決めず、CTスキャンをもっと早く行ってくれていればよかったのにとHarms さんは言う。体重増加も実際にはこの嚢胞が原因となっていた代謝障害の徴候だった。

Harmsさんの手術は成功したが、予想より彼の回復には時間がかかった。彼はその後けいれんを起こし、薬で抑えている。

「受け入れが最も難しいことは、自分の回復に時間がかかっていることです」といまだ学位を取得をめざしている最中の Harms さんは言う。「元のように活発になるのではなく、新たな普通をめざすのです」別の脳腫瘍患者との親交や Facebook でのコロイド嚢胞の患者グループとの交流が彼の回復にはかけがえのないものとなっていると Harms さんは付け加える。

「脳腫瘍は致命的な病気ではありません」と彼は言う。「致命的となるのはそれを無視することです。どこかに病気があるのだということを知る時が訪れるのをあきらめてはいけません」

確かにコロイド嚢胞は

突然死の原因の一つとして挙げられるものだが、

この話は多少大げさ過ぎるような気もする。

とはいえ随所に教訓はありそうだ。

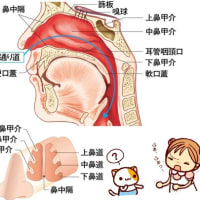

コロイド嚢胞について若干説明を加えておく。

澤村豊先生のHPを参考にさせていただいた。

コロイド嚢胞(colloid cyst)は、

脳の深部に存在する脳脊髄液の貯留しているスペースの一つである

第3脳室の前上方に発生する。

第3脳室前半を占拠し、増大すると脳脊髄液の流れを塞ぐようになる。

この嚢胞は胎生期の組織が遺残したものと考えられている。

CTやMRIにより偶然発見されるコロイド嚢胞は

10 mm以下のものが多く症状は見られない。

しかし、緩徐に増大して側脳室と第3脳室を連絡するモンロー孔を

閉塞するようになると水頭症をきたし症候性となる。

きわめて稀ではあるが急性水頭症による突然死も起こり得る。

本症は 30才代40才代の男性に多い。

症状としては間欠的、あるいは持続する頭痛、嘔気・嘔吐が見られる。

まれに意識障害をきたす。

その他、歩行障害、視力低下、認知機能低下などを呈することもある。

症状のある人、また無症状でも閉塞性水頭症を生じている人は

外科的治療の適応となる。

以前は前頭開頭により脳の一部を切開してアプローチする

直視下手術が行われたが、脳梁切開や記憶に関与する脳弓損傷により

記憶障害が後遺する危険性がある。

近年では、内視鏡を用いる嚢胞内容除去術が一般的となっていて

低侵襲での治療が可能となっている。

ただし、症例によっては嚢胞内容物の粘稠性が高い場合があり、

吸引術が困難なことがある。

良性病変であることから脳弓損傷を避けることが最優先とし、

必ずしも完全摘出に拘らないことが重要である。

嚢胞内容が除去後の再発は少ないとされている。

なお10mm程度の大きさがある40代以前のケースでは

将来的に症状が発現する可能性もあり注意が必要である。

本記事では、Harms さんにどのような手術が行われたのかは不明だが、

術後にけいれんを起こしたりしたところをみると、

開頭手術が行われたのかもしれない。

現在、本邦ではほとんどが内視鏡下に手術が行われているようである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます