kan-haru blog 2012 さくらにマッチする東京タワー

< 総合INDEX へ

ザ・タワー ~都市と塔のものがたり~(続)

・第2章展示コーナー

19世紀を迎え、科学と技術の世界の欧米では、200~300メートルの高さの建造物が計画されていました。その中でフランスのパリ市民は、革命により自らのものになったパリ市の風景を楽しむために、革命100年を祝う記念碑として、1889年(明治22年)に開催されたパリ万国博覧会の会場入り口を飾るエッフェル塔が誕生しました。

パリ万国博覧会の計画が伝わると、複数の建築家や技師の間で300メートルの塔の構想が検討され、エッフェル社のエミール・ヌギエとモーリス・ケクランの2人の技術者の高塔の検討案を元に、同社の建築家のステファン・ソーヴェストルによって装飾性が加えられた300メートルのエッフェル塔が建築コンクールに提出ました。エッフェル塔の対抗の提案としては、ジュール・ブルデの高さ66メートルの花崗岩の基壇の上に建つ、総高さ370メートルの太陽の塔が提案されたが、300メートルの鉄塔を建てることが応募条件であったため、重量や風圧の問題で採用されませんでした。

結局エッフェル案が採用され、1887年(明治20年)から300メートルのエッフェル塔の建設が開始され、工期2年2ヶ月という驚異的な短期間で建設されました。石造りの重厚な街並みの人々の中には、哲の塔に対して批判が多くありましたが、完成後のエッフェル塔は、パリ万博の最大の目玉として、大人気となり、会期中に約195万人が塔に登りました。

今昔のエッヘル塔(左:エッヘル搭のサーチライト(ジョルジュ・ギャレン画1889年)オルセー美術館蔵、右:現在のエッヘル搭)

パリに完成したエッフェル塔は、日本にも伝わっており、文明開化以降開放された高所からの見晴らしを求める人が多く、高楼建築が盛んになり、1890年(明治23年)に浅草六区に凌雲閣(浅草十二階)の避雷針を含めて52メートルの展望塔が、東京帝国大学のウイリアム・K・バルトンの設計により開業しました。凌雲閣は、10階までが煉瓦造りで、その上の2階は木造であり東京における高層建築物の先駆けとして建築されました。8階までは世界各国の物販店で、それより上層階は展望室であり、展望室からは東京界隈はもとより、関八州の山々まで見渡すことができたので、開業時には多数の人々で賑わったが、明治末期には客足が減り、経営難に陥ちいりました。1914年にはエレベーターが設置されて一時的に来客数が増えたものの、その後も経営難に苦しみました。

1923年(大正12年)の関東大震災により凌雲閣は、8階より上の部分の自慢の展望台が崩壊してしまいました。震災から23日後、2次被害を回避するため、工兵隊により爆破されて浅草十二階は完全に無くなりました。

凌雲閣・浅草十二階(綱島亀吉画大正10年)江戸東京博物館蔵

文明開化を迎えた大阪においても高楼の建築は盛んで、1888,9年(明治21,2年)にかけて、5階以上の高い建物が続々と姿を現し、また、1888年(明治21年)には、西関谷町に高さが約32メートルの木造五層の有宝地・眺望閣「南の五階」が営業を始め、さらに、翌1889年には、北野村に高さが約40メートルの有楽園・凌雲閣「北の九階」が登場して人気を集めました。

大阪の高楼ブームの到来は、1903年(明治36年)に開催された、530万人の入場者を集めた第5回内国勧業博覧会の会場跡地に、パリのエッフェル塔と凱旋門を模した高さ75メートルで、東洋一の高さを誇る初代通天閣が1912年(明治45年)に「新世界・ルナパーク」と共に建設されました。しかし、1927年(昭和2年)の金融恐慌により、理想的な娯楽施設の通天閣と新世界は初期の面影は消え、所有権は吉本興業に譲り渡され、第2次世界大戦の戦況悪化に伴い、鉄材の供出が囁かれている1943年(昭和18年)に、通天閣に隣接の映画館の火災により鉄骨が歪んだので、解体され軍に供出されました。

大阪新世界・通天閣(絵葉書大正初期)江戸東京博物館蔵

・第3章展示コーナー

1945年の世界大戦により、灰燼の被害を蒙った新世界は、1947~50年(昭和22~25年) にかけて、映画館や劇場が建ち始め、以前の活気を取り戻すには塔がなければとの思いから、1955年(昭和30年)8月17日に起工して、高さが103メートルの二代目通天閣が1956年(昭和31年)10月28日に竣工しました。通天閣の5階展望台の高さは、4階床まで84m、5階床まで87.5mで、街の人々の熱意によっての通天閣の再建そのものは、「都市と塔の物語」なのです。

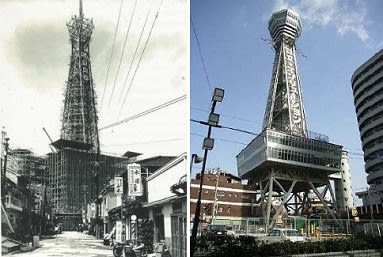

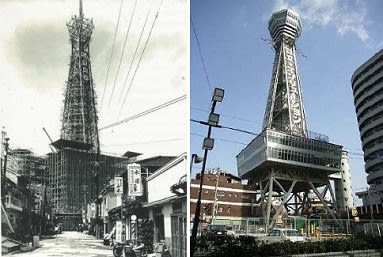

二代目通天閣(左:工事中の通天閣(昭和31年)ザ・タワーから、右:現在の通天閣)

1953年(昭和28年)2月に日本で初めての国営テレビ放送がスタートして、つづいて民間の放送も開局して、テレビは浸透していきました。当時はまだ、各局が独自のバラバラの位置の電波塔から放送を発信していましたので、チャンネルを変えるたびにアンテナの位置の微調整を要するとか、航空安全の面でも危険が予測されましたので、都心から100キロ圏内の人々にテレビ放送を届けるための、1957年(昭和32年)6月29日から総合電波塔の東京タワーの建設が開始され、1958年(昭和33年)10月14日までの僅かに1年半の工期で竣工し、12月23日には完工式が開かれました。

東京タワーと桜(増上寺附近2007年)

高さ333メートルの東京タワーには、大展望台1階(高さ145メートル)と同2階(高さ150メートル)の展望台が設けられています。およそ10年後の1967年(昭和42年)7月になってからその上にあった設備置き場を、解放してオープンした高さが250メートルの特別展望台があります。

東京タワーからの夜景眺望(2007年8月)

エッヘル搭を抜いて世界一の高さを現実のものとした東京タワーは、人々の誇りであり東京を一望できるという眺望を得て、開業の最初の年には513万人が登り、エレベータの窓ごしに見える鉄柱に興奮したのです。東京タワーの建設当時は、都心においても高層ビルは殆ど見られず、山手線の車窓から見るタワーの鉄柱の巨大さに感激をした、そのタワーは東京を美しく彩る「都市の塔」の誕生なのです。

赤羽橋元神明宮附近から見た東京タワー(2011年2月)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(3月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 江戸東京博物館 東京スカイツリー完成記念特別展ザ・タワー~都市と塔の物語~その1 へ

次回 イベント 江戸東京博物館 東京スカイツリー完成記念特別展ザ・タワー~都市と塔の物語~その3

< 総合INDEX へ

ザ・タワー ~都市と塔のものがたり~(続)

・第2章展示コーナー

19世紀を迎え、科学と技術の世界の欧米では、200~300メートルの高さの建造物が計画されていました。その中でフランスのパリ市民は、革命により自らのものになったパリ市の風景を楽しむために、革命100年を祝う記念碑として、1889年(明治22年)に開催されたパリ万国博覧会の会場入り口を飾るエッフェル塔が誕生しました。

パリ万国博覧会の計画が伝わると、複数の建築家や技師の間で300メートルの塔の構想が検討され、エッフェル社のエミール・ヌギエとモーリス・ケクランの2人の技術者の高塔の検討案を元に、同社の建築家のステファン・ソーヴェストルによって装飾性が加えられた300メートルのエッフェル塔が建築コンクールに提出ました。エッフェル塔の対抗の提案としては、ジュール・ブルデの高さ66メートルの花崗岩の基壇の上に建つ、総高さ370メートルの太陽の塔が提案されたが、300メートルの鉄塔を建てることが応募条件であったため、重量や風圧の問題で採用されませんでした。

結局エッフェル案が採用され、1887年(明治20年)から300メートルのエッフェル塔の建設が開始され、工期2年2ヶ月という驚異的な短期間で建設されました。石造りの重厚な街並みの人々の中には、哲の塔に対して批判が多くありましたが、完成後のエッフェル塔は、パリ万博の最大の目玉として、大人気となり、会期中に約195万人が塔に登りました。

今昔のエッヘル塔(左:エッヘル搭のサーチライト(ジョルジュ・ギャレン画1889年)オルセー美術館蔵、右:現在のエッヘル搭)

パリに完成したエッフェル塔は、日本にも伝わっており、文明開化以降開放された高所からの見晴らしを求める人が多く、高楼建築が盛んになり、1890年(明治23年)に浅草六区に凌雲閣(浅草十二階)の避雷針を含めて52メートルの展望塔が、東京帝国大学のウイリアム・K・バルトンの設計により開業しました。凌雲閣は、10階までが煉瓦造りで、その上の2階は木造であり東京における高層建築物の先駆けとして建築されました。8階までは世界各国の物販店で、それより上層階は展望室であり、展望室からは東京界隈はもとより、関八州の山々まで見渡すことができたので、開業時には多数の人々で賑わったが、明治末期には客足が減り、経営難に陥ちいりました。1914年にはエレベーターが設置されて一時的に来客数が増えたものの、その後も経営難に苦しみました。

1923年(大正12年)の関東大震災により凌雲閣は、8階より上の部分の自慢の展望台が崩壊してしまいました。震災から23日後、2次被害を回避するため、工兵隊により爆破されて浅草十二階は完全に無くなりました。

凌雲閣・浅草十二階(綱島亀吉画大正10年)江戸東京博物館蔵

文明開化を迎えた大阪においても高楼の建築は盛んで、1888,9年(明治21,2年)にかけて、5階以上の高い建物が続々と姿を現し、また、1888年(明治21年)には、西関谷町に高さが約32メートルの木造五層の有宝地・眺望閣「南の五階」が営業を始め、さらに、翌1889年には、北野村に高さが約40メートルの有楽園・凌雲閣「北の九階」が登場して人気を集めました。

大阪の高楼ブームの到来は、1903年(明治36年)に開催された、530万人の入場者を集めた第5回内国勧業博覧会の会場跡地に、パリのエッフェル塔と凱旋門を模した高さ75メートルで、東洋一の高さを誇る初代通天閣が1912年(明治45年)に「新世界・ルナパーク」と共に建設されました。しかし、1927年(昭和2年)の金融恐慌により、理想的な娯楽施設の通天閣と新世界は初期の面影は消え、所有権は吉本興業に譲り渡され、第2次世界大戦の戦況悪化に伴い、鉄材の供出が囁かれている1943年(昭和18年)に、通天閣に隣接の映画館の火災により鉄骨が歪んだので、解体され軍に供出されました。

大阪新世界・通天閣(絵葉書大正初期)江戸東京博物館蔵

・第3章展示コーナー

1945年の世界大戦により、灰燼の被害を蒙った新世界は、1947~50年(昭和22~25年) にかけて、映画館や劇場が建ち始め、以前の活気を取り戻すには塔がなければとの思いから、1955年(昭和30年)8月17日に起工して、高さが103メートルの二代目通天閣が1956年(昭和31年)10月28日に竣工しました。通天閣の5階展望台の高さは、4階床まで84m、5階床まで87.5mで、街の人々の熱意によっての通天閣の再建そのものは、「都市と塔の物語」なのです。

二代目通天閣(左:工事中の通天閣(昭和31年)ザ・タワーから、右:現在の通天閣)

1953年(昭和28年)2月に日本で初めての国営テレビ放送がスタートして、つづいて民間の放送も開局して、テレビは浸透していきました。当時はまだ、各局が独自のバラバラの位置の電波塔から放送を発信していましたので、チャンネルを変えるたびにアンテナの位置の微調整を要するとか、航空安全の面でも危険が予測されましたので、都心から100キロ圏内の人々にテレビ放送を届けるための、1957年(昭和32年)6月29日から総合電波塔の東京タワーの建設が開始され、1958年(昭和33年)10月14日までの僅かに1年半の工期で竣工し、12月23日には完工式が開かれました。

東京タワーと桜(増上寺附近2007年)

高さ333メートルの東京タワーには、大展望台1階(高さ145メートル)と同2階(高さ150メートル)の展望台が設けられています。およそ10年後の1967年(昭和42年)7月になってからその上にあった設備置き場を、解放してオープンした高さが250メートルの特別展望台があります。

東京タワーからの夜景眺望(2007年8月)

エッヘル搭を抜いて世界一の高さを現実のものとした東京タワーは、人々の誇りであり東京を一望できるという眺望を得て、開業の最初の年には513万人が登り、エレベータの窓ごしに見える鉄柱に興奮したのです。東京タワーの建設当時は、都心においても高層ビルは殆ど見られず、山手線の車窓から見るタワーの鉄柱の巨大さに感激をした、そのタワーは東京を美しく彩る「都市の塔」の誕生なのです。

赤羽橋元神明宮附近から見た東京タワー(2011年2月)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(3月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 江戸東京博物館 東京スカイツリー完成記念特別展ザ・タワー~都市と塔の物語~その1 へ

次回 イベント 江戸東京博物館 東京スカイツリー完成記念特別展ザ・タワー~都市と塔の物語~その3