kan-haru blog 2013 猿沢池20081029撮影

< 総合INDEX へ

上野博物館開催の仏像展

東京藝術大学大学美術館での展示会は、6月28日に「夏目漱石の美術世界展」(「イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその1~」参照)を見にいきました。

前回の上野の博物館での興福寺の仏像展は、2009年3月から6月まで東京国立博物館で「興福寺創建1300年記念「国宝 阿修羅展」」が開催され、阿修羅ブームがおきて、94万人も入場しました。阿修羅は、現在興福寺の国宝館に飾られていますが、今は疎石のみしか存在しないが、734年(天平6年)に創建の興福寺西金堂の須弥壇に安置されていました。在りし日の西金堂には、本尊の釈迦如来像を中心に、左右に十大弟子の像と八部衆の像が建ち並んでおり、阿修羅はその八部衆のうちの一体です。「国宝 阿修羅展」では、阿修羅像だけを特別室に展示され、他の7体は別室に展示されました。

西金堂は、1046年 (永承元年)以来、6度も焼失しましたが、阿修羅たちはそのたびに救い出されて八部衆の八体と十大弟子の六体のみが現存しています。しかし、西金堂は1717年(享保2年)の火災後からは、300年もの間復興できずにいます。

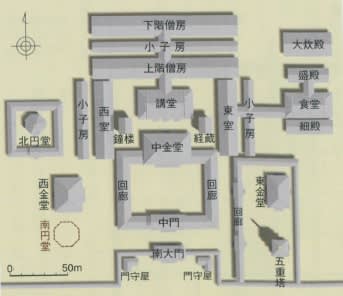

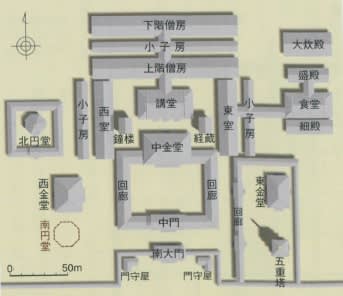

奈良時代の伽藍復元図(「興福寺の全てから」小学館)

興福寺の歴史

・興福寺の伽藍

奈良興福寺は、710年(和銅3年)に藤原氏の氏寺として平城京に移し、奈良時代から栄え、2010年には創建1300年を迎え「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録されました。

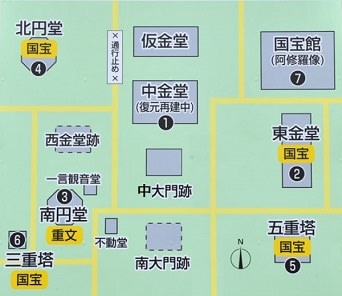

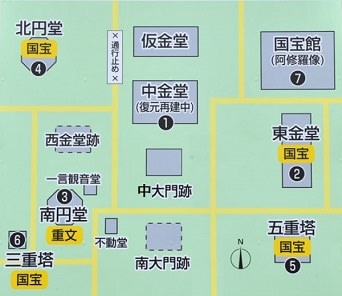

興福寺境内図

創建後の興福寺は、何度も火災に遭い、なかでも1017年(寛仁元年)の火災では東金堂と塔が焼失し、1046年(永承元年)には民家への放火から興福寺の松院堂に火が移り、強風により金堂、講堂、東・西金堂、南円堂、鐘楼、経蔵、南大門、東・西上階僧房などが焼失し、残ったのは北円堂と正倉院のみでありました。残った仏像は金堂の釈迦と南円堂の不空羂索および西金堂の仏像のみが取り出されたと云われています。焼失を免れた北円堂は、1049年(永承4年)に焼失しました。

仮金堂と五重塔および仏頭安置の東金堂(左:中門跡(前)、中金堂後(中)、仮金堂と五重塔(後)、右:東金堂20081029)

その後、1060年(康平3年)の火災では、金堂、回廊、中門、大門、維摩堂、三面僧房、五重塔が焼失し、さらに、1096年(嘉保3年)には再建された金堂、僧房、講堂、回廊、中門、南大門、鐘楼、経蔵が焼失しました。

南円堂(左・右写真拡大20081029)

1180年(治承4年)に、平氏打倒の命を受けた源頼政が挙兵したとき、それに加担したとして、平重衡の軍勢が南都に押し進め、興福寺と東大寺を焼き討ちしました。焼き討ちにより、興福寺の建物は、堂34棟、塔3基のほか寺外の子院や雑舎の殆どの建物が焼失したようです。

北円堂(左・右写真拡大20081029)

興福寺の治承焼失後の再建は、1181~1186年に食堂、東金堂、西金堂、講堂が再建され、1187~1196年に中金堂、回廊、南大門、南円堂が再建され、1243~1247年に五重塔、僧房、北円堂、春日東西塔などが再建されました。

再興後も、南円堂は1327年(嘉暦2年)と1717年(亭保2年)にも罹災して、現在の建物は1789年寛政元年に再建されたものです。

三重塔(左・右写真拡大20081029)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 三菱一号館美術館 浮世絵全貌の「浮世絵Floating World -珠玉の斎藤コレクション-」展 へ

次回 イベント 東京藝術大学大学美術館 興福寺創建1300年記念の東金堂名宝の仏頭と十二神将像を観賞その2

< 総合INDEX へ

上野博物館開催の仏像展

東京藝術大学大学美術館での展示会は、6月28日に「夏目漱石の美術世界展」(「イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその1~」参照)を見にいきました。

前回の上野の博物館での興福寺の仏像展は、2009年3月から6月まで東京国立博物館で「興福寺創建1300年記念「国宝 阿修羅展」」が開催され、阿修羅ブームがおきて、94万人も入場しました。阿修羅は、現在興福寺の国宝館に飾られていますが、今は疎石のみしか存在しないが、734年(天平6年)に創建の興福寺西金堂の須弥壇に安置されていました。在りし日の西金堂には、本尊の釈迦如来像を中心に、左右に十大弟子の像と八部衆の像が建ち並んでおり、阿修羅はその八部衆のうちの一体です。「国宝 阿修羅展」では、阿修羅像だけを特別室に展示され、他の7体は別室に展示されました。

西金堂は、1046年 (永承元年)以来、6度も焼失しましたが、阿修羅たちはそのたびに救い出されて八部衆の八体と十大弟子の六体のみが現存しています。しかし、西金堂は1717年(享保2年)の火災後からは、300年もの間復興できずにいます。

奈良時代の伽藍復元図(「興福寺の全てから」小学館)

興福寺の歴史

・興福寺の伽藍

奈良興福寺は、710年(和銅3年)に藤原氏の氏寺として平城京に移し、奈良時代から栄え、2010年には創建1300年を迎え「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録されました。

興福寺境内図

創建後の興福寺は、何度も火災に遭い、なかでも1017年(寛仁元年)の火災では東金堂と塔が焼失し、1046年(永承元年)には民家への放火から興福寺の松院堂に火が移り、強風により金堂、講堂、東・西金堂、南円堂、鐘楼、経蔵、南大門、東・西上階僧房などが焼失し、残ったのは北円堂と正倉院のみでありました。残った仏像は金堂の釈迦と南円堂の不空羂索および西金堂の仏像のみが取り出されたと云われています。焼失を免れた北円堂は、1049年(永承4年)に焼失しました。

仮金堂と五重塔および仏頭安置の東金堂(左:中門跡(前)、中金堂後(中)、仮金堂と五重塔(後)、右:東金堂20081029)

その後、1060年(康平3年)の火災では、金堂、回廊、中門、大門、維摩堂、三面僧房、五重塔が焼失し、さらに、1096年(嘉保3年)には再建された金堂、僧房、講堂、回廊、中門、南大門、鐘楼、経蔵が焼失しました。

南円堂(左・右写真拡大20081029)

1180年(治承4年)に、平氏打倒の命を受けた源頼政が挙兵したとき、それに加担したとして、平重衡の軍勢が南都に押し進め、興福寺と東大寺を焼き討ちしました。焼き討ちにより、興福寺の建物は、堂34棟、塔3基のほか寺外の子院や雑舎の殆どの建物が焼失したようです。

北円堂(左・右写真拡大20081029)

興福寺の治承焼失後の再建は、1181~1186年に食堂、東金堂、西金堂、講堂が再建され、1187~1196年に中金堂、回廊、南大門、南円堂が再建され、1243~1247年に五重塔、僧房、北円堂、春日東西塔などが再建されました。

再興後も、南円堂は1327年(嘉暦2年)と1717年(亭保2年)にも罹災して、現在の建物は1789年寛政元年に再建されたものです。

三重塔(左・右写真拡大20081029)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 三菱一号館美術館 浮世絵全貌の「浮世絵Floating World -珠玉の斎藤コレクション-」展 へ

次回 イベント 東京藝術大学大学美術館 興福寺創建1300年記念の東金堂名宝の仏頭と十二神将像を観賞その2