kan-haru blog 2013 浮世絵Floating World 展パンンフレット

< 総合INDEX へ

「浮世絵Floating World -珠玉の斎藤コレクション-」展は、江戸から明治までの、浮世絵の誕生から爛熟に至る全貌を、川崎・砂子の里資料館長斎藤文夫氏の膨大な浮世絵コレクションから選りすぐりの名品を、3期に分けて三菱一号館美術館で展示されました。

展示は、第一期が「浮世絵の黄金期 - 江戸のグラビア -」をテーマとして6月22日か7月15日まで、第二期が「北斎・広重の登場 - ツーリズムの発展 -」と題して7月17日から8月11日まで、第三期が「うつりゆく江戸から東京 - ジャーナリスティック、ノスタルジックな視線 -」をテーマに8月13日から9月8日まで開催されましたので、第三期の展示を9月6日に見てきました。

浮世絵Floating World 展入場券

・三菱一号館美術館

現在の三菱地所運営の三菱一号館美術館収容の「三菱一号館」(千代田区丸の内2-6-2)の一角には、当初の1894年(明治27年)に竣工の丸の内最初の洋風貸事務所建築として前身のジョサイア・コンドルの設計による「旧三菱一号館」がありました。

旧三菱一号館(Wikipediaから)

その後、1928年に「旧三菱一号館」に隣接して「丸ノ内八重洲ビルヂング」が建ち、1965年に「古河ビルヂング」が竣工した後、1968年に「旧三菱一号館」は解体されて、1971年に「三菱商事ビルヂング」が竣工して3棟のオフイス街となりました。

「旧三菱一号館」解体後30年以上が経過した、2004年に三菱地所が進める「丸の内再構築」計画として、一角に「丸の内パークビルディング」とあわせて「三菱一号館」の建設が計画され、2006年に同3棟の解体工事が開始されました。2007年に丸ノ内八重洲ビルヂングの外壁保存部分を持つ「丸の内パークビルディング」を着工し、2009年に完成しました。

丸の内パークビルディング(左・中・右写真拡大0906)

同時に、隣接地にレンガ造りのレプリカの「三菱一号館」も着工され、2009年に竣工しました。

三菱一号館(左・中・右写真拡大0906)

三菱一号館が完成したので、三菱地所が「三菱一号館美術館」運営計画を発表し、博物館は2010年に開館しました。

三菱一号館美術館(左:三菱一号館美術館の裏面、中・右:三菱一号館美術館の案内板0906)

美術館の展示室は館内の1~3階に分けて配置され、建造物の構造的な制約により平均40m²の比較的小さい展示室が20室連なる特異な構成(←クリックでフロアマップ表示)となっています。美術館の東京駅方の入り口を入ると、階段の左側には三菱一号館歴史資料室があります。この資料室は、旧三菱一号館の当時の事務所空間を再現したもので、内装は漆喰壁や木の格天井などで、明治期の執務室の雰囲気を味わえます。また、三菱一号館を設計したジョサイア・コンドルは、建築の設計だけでなく建物内で使用した洋家具を作る職人も育てました。資料室の家具は、当時の資料を基に再現したものです。

その他、資料室には、1894年に旧三菱一号館が竣工した1/40サイズの模型が展示されています。展示資料室には、エレベータで3階に上がります。

三菱一号館歴史資料室(左・中・右写真拡大)

・「浮世絵-珠玉の斎藤コレクション-」展第三期

「浮世絵-珠玉の斎藤コレクション-」展は、社団法人川崎・砂子の里資料館(川崎市川崎区砂子1-4-10)館長の斎藤文夫氏のコレクターの浮世絵の展示です。砂子の里資料館は、2001年に、「肉筆美人画展」で開館し、当初川崎・横浜や神奈川県内の風景画の浮世絵を中心に集められ、次いで初期浮世絵から黄金期及び幕末に至る美人画・役者絵、歴史絵・風景画など、系統的に幅広く収集してきて、明治から昭和に至る、新版画や創作版画も収集に加え、300年来の肉筆美人画や、歌川広重の県内風景画など、貴重な肉筆画も所蔵しています。第三期展示目録(←ここをクリック)

浮世絵Floating World 展図録

「浮世絵-珠玉の斎藤コレクション-」展第三期は、うつりゆく江戸から東京―ジャーナリスティク、ノスタルジックな視線をテーマに、展示作品は初代歌川広重が晩年に力を注いだ「名所江戸百景」(安政3-5年)などが展示されていました。

初代歌川広重「名所江戸百景」(左:大はしあたけの夕立、右はねたのわたし弁天の社)

浦賀に黒船が来航し日米修好通商条約が結ばれ、横浜などの開港されて新しい文物が流入し、浮世絵はそれらを写しとって行きました。

黒船来航・横浜開港時代の浮世絵(上:一川芳員「亜墨利加蒸気船 長四十間巾六間」、下:一川芳員「横浜海岸波止場繁栄之図」)

幕藩体制が崩壊し、江戸が東京になり、新しい国家が成立したこの時代、ガス灯、洋風建築、鉄道や洋装美人などの様々な風俗が浮世絵にあらわされました。

江戸から東京になり新しい国家時代の浮世絵(上左:二代目歌川国輝「新橋ステイーシヨヲン」、上右:三代目歌川広重「東京名所之内 高輪海岸鉄道の図」、下:二代目歌川広重「東京名所鉄道馬車往復上野公園山下之図」)

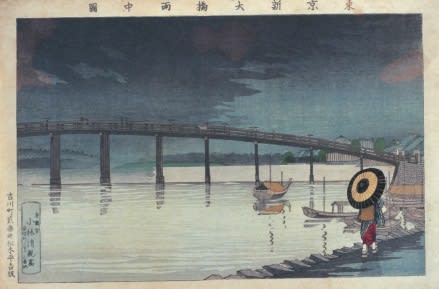

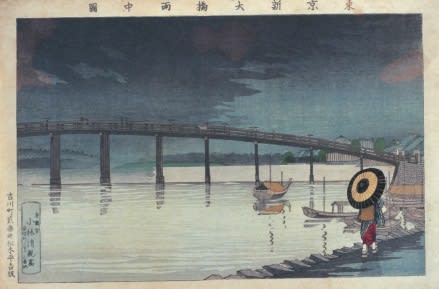

小林清親が1876年に描いた東京の名所シリースでは、夕陽や街頭灯などの光の変化を微妙な陰影によって描き出した、「光線画」が近代化する東京の姿の背後に、江戸へのノスタルジーをにじませています。

小林清親「東京新大橋雨中図」

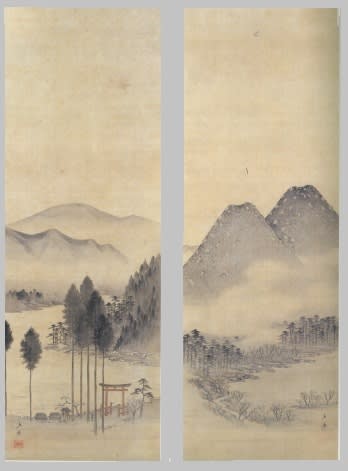

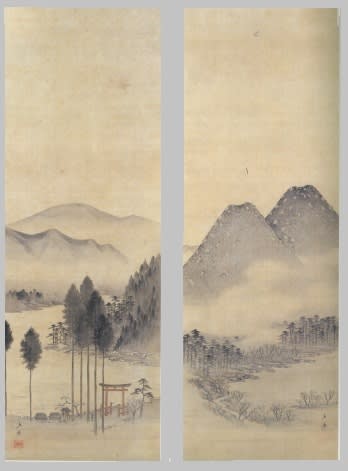

歌川広重の肉筆浮世絵は、1849年嘉永2年以降に急に出回り始めた。左副の「箱根権現社」は、芦ノ湖の湖畔に湯釜が2つと朱塗りの大鳥居が描かれ、湖畔に沿った参道が箱根権現社まで続いている。右服の「箱根二子山」には、左側に下二子山が、右側に上二子山がごつごつした岩がむき出しに描かれています。

初代歌川広重「浮世絵」(左:箱根権現社、右:箱根二子山)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその6 へ

次回 イベント 東京藝術大学大学美術館 興福寺創建1300年記念の東金堂名宝の仏頭と十二神将像を観賞その1

< 総合INDEX へ

「浮世絵Floating World -珠玉の斎藤コレクション-」展は、江戸から明治までの、浮世絵の誕生から爛熟に至る全貌を、川崎・砂子の里資料館長斎藤文夫氏の膨大な浮世絵コレクションから選りすぐりの名品を、3期に分けて三菱一号館美術館で展示されました。

展示は、第一期が「浮世絵の黄金期 - 江戸のグラビア -」をテーマとして6月22日か7月15日まで、第二期が「北斎・広重の登場 - ツーリズムの発展 -」と題して7月17日から8月11日まで、第三期が「うつりゆく江戸から東京 - ジャーナリスティック、ノスタルジックな視線 -」をテーマに8月13日から9月8日まで開催されましたので、第三期の展示を9月6日に見てきました。

浮世絵Floating World 展入場券

・三菱一号館美術館

現在の三菱地所運営の三菱一号館美術館収容の「三菱一号館」(千代田区丸の内2-6-2)の一角には、当初の1894年(明治27年)に竣工の丸の内最初の洋風貸事務所建築として前身のジョサイア・コンドルの設計による「旧三菱一号館」がありました。

旧三菱一号館(Wikipediaから)

その後、1928年に「旧三菱一号館」に隣接して「丸ノ内八重洲ビルヂング」が建ち、1965年に「古河ビルヂング」が竣工した後、1968年に「旧三菱一号館」は解体されて、1971年に「三菱商事ビルヂング」が竣工して3棟のオフイス街となりました。

「旧三菱一号館」解体後30年以上が経過した、2004年に三菱地所が進める「丸の内再構築」計画として、一角に「丸の内パークビルディング」とあわせて「三菱一号館」の建設が計画され、2006年に同3棟の解体工事が開始されました。2007年に丸ノ内八重洲ビルヂングの外壁保存部分を持つ「丸の内パークビルディング」を着工し、2009年に完成しました。

丸の内パークビルディング(左・中・右写真拡大0906)

同時に、隣接地にレンガ造りのレプリカの「三菱一号館」も着工され、2009年に竣工しました。

三菱一号館(左・中・右写真拡大0906)

三菱一号館が完成したので、三菱地所が「三菱一号館美術館」運営計画を発表し、博物館は2010年に開館しました。

三菱一号館美術館(左:三菱一号館美術館の裏面、中・右:三菱一号館美術館の案内板0906)

美術館の展示室は館内の1~3階に分けて配置され、建造物の構造的な制約により平均40m²の比較的小さい展示室が20室連なる特異な構成(←クリックでフロアマップ表示)となっています。美術館の東京駅方の入り口を入ると、階段の左側には三菱一号館歴史資料室があります。この資料室は、旧三菱一号館の当時の事務所空間を再現したもので、内装は漆喰壁や木の格天井などで、明治期の執務室の雰囲気を味わえます。また、三菱一号館を設計したジョサイア・コンドルは、建築の設計だけでなく建物内で使用した洋家具を作る職人も育てました。資料室の家具は、当時の資料を基に再現したものです。

その他、資料室には、1894年に旧三菱一号館が竣工した1/40サイズの模型が展示されています。展示資料室には、エレベータで3階に上がります。

三菱一号館歴史資料室(左・中・右写真拡大)

・「浮世絵-珠玉の斎藤コレクション-」展第三期

「浮世絵-珠玉の斎藤コレクション-」展は、社団法人川崎・砂子の里資料館(川崎市川崎区砂子1-4-10)館長の斎藤文夫氏のコレクターの浮世絵の展示です。砂子の里資料館は、2001年に、「肉筆美人画展」で開館し、当初川崎・横浜や神奈川県内の風景画の浮世絵を中心に集められ、次いで初期浮世絵から黄金期及び幕末に至る美人画・役者絵、歴史絵・風景画など、系統的に幅広く収集してきて、明治から昭和に至る、新版画や創作版画も収集に加え、300年来の肉筆美人画や、歌川広重の県内風景画など、貴重な肉筆画も所蔵しています。第三期展示目録(←ここをクリック)

浮世絵Floating World 展図録

「浮世絵-珠玉の斎藤コレクション-」展第三期は、うつりゆく江戸から東京―ジャーナリスティク、ノスタルジックな視線をテーマに、展示作品は初代歌川広重が晩年に力を注いだ「名所江戸百景」(安政3-5年)などが展示されていました。

初代歌川広重「名所江戸百景」(左:大はしあたけの夕立、右はねたのわたし弁天の社)

浦賀に黒船が来航し日米修好通商条約が結ばれ、横浜などの開港されて新しい文物が流入し、浮世絵はそれらを写しとって行きました。

黒船来航・横浜開港時代の浮世絵(上:一川芳員「亜墨利加蒸気船 長四十間巾六間」、下:一川芳員「横浜海岸波止場繁栄之図」)

幕藩体制が崩壊し、江戸が東京になり、新しい国家が成立したこの時代、ガス灯、洋風建築、鉄道や洋装美人などの様々な風俗が浮世絵にあらわされました。

江戸から東京になり新しい国家時代の浮世絵(上左:二代目歌川国輝「新橋ステイーシヨヲン」、上右:三代目歌川広重「東京名所之内 高輪海岸鉄道の図」、下:二代目歌川広重「東京名所鉄道馬車往復上野公園山下之図」)

小林清親が1876年に描いた東京の名所シリースでは、夕陽や街頭灯などの光の変化を微妙な陰影によって描き出した、「光線画」が近代化する東京の姿の背後に、江戸へのノスタルジーをにじませています。

小林清親「東京新大橋雨中図」

歌川広重の肉筆浮世絵は、1849年嘉永2年以降に急に出回り始めた。左副の「箱根権現社」は、芦ノ湖の湖畔に湯釜が2つと朱塗りの大鳥居が描かれ、湖畔に沿った参道が箱根権現社まで続いている。右服の「箱根二子山」には、左側に下二子山が、右側に上二子山がごつごつした岩がむき出しに描かれています。

初代歌川広重「浮世絵」(左:箱根権現社、右:箱根二子山)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその6 へ

次回 イベント 東京藝術大学大学美術館 興福寺創建1300年記念の東金堂名宝の仏頭と十二神将像を観賞その1