kan-haru blog 20132版 永井荷風『墨東綺譚』岩波文庫本 第77刷発行

< 総合INDEX へ

木村荘八の挿絵

生誕120年木村荘八展メインの挿絵は、日中戦争が始まった年の1937年4月16日から6月15日まで朝日新聞に連載された永井荷風(1879-1959)の小説「墨東綺譚」の挿絵です。「墨東綺譚」の岩波書店の初版本は、木村荘八の挿し絵つきは、1947年に発行されました。

永井荷風「墨東綺譚」挿絵岩波書店(左:岩波文庫カット、右:木村荘八:永井荷風著『墨東綺譚』挿絵1 (1937)東京国立近代美術館)

永井荷風は、新進作家見習いとして、1902年に刊行の『地獄の花』は森鴎外に絶賛され彼の出世作となりました。1908年に『あめりか物語』を発表し、夏目漱石からの依頼により東京朝日新聞に『冷笑』が連載され、その他『新帰朝者日記』『深川の唄』などを発表し新進作家として注目されました。1934年『ひかげの花』など新境地の作品を作り出し、各出版社から荷風の全集本が発売されるなど多額の印税が入り、生活に余裕が生まれ、創作活動期を迎え、友人らと銀座を散策したり、江東区荒川放水路の新開地や浅草の歓楽街、玉の井の私娼街を歩み、その成果が実り、1937年に荷風の小説中最高傑作といわれる『墨東綺譚』を朝日新聞に連載しました。「墨東綺譚」は、挿絵の依頼を受けた時には完成していた小説を、荘八は貪り読み、亀戸から玉の井を歩き資料を集め、意欲を持って臨み完成し人気を博しました。

ブログでは、岩波文庫の『墨東綺譚』第77刷(2013年5月)文庫本から挿絵を追って、国立美術館木村荘八 永井荷風著『濹東綺譚』挿絵から絵をWebのリンクで見ていきます。

岩波文庫の『墨東綺譚』第77刷(2013年5月)から、木村荘八の挿絵を追って見ました。

・第一章

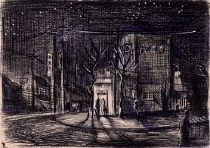

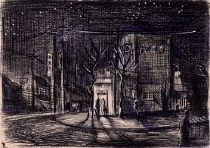

<この辺で夜も割合におそくまで灯あかりをつけている家は、かの古本屋と煙草を売る荒物屋ぐらいのものであろう。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵2 (1937)東京国立近代美術館

<いきなり後うしろの木蔭から、「おい、何をしているんだ。」と云いさま、サアベルの音と共に、巡査が現れ、猿臂えんぴを伸してわたくしの肩を押えた。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵3 (1937)東京国立近代美術館

<巡査は広い道路の向側に在る派出所へ連れて行き立番の巡査にわたくしを引渡したまま、急いそがしそうにまた何処どこへか行ってしまった。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵4 (1937)東京国立近代美術館

・第二章

<「失踪しっそう」と題する小説の腹案の登場人物の種田順平は、かつて其家に下女奉公に来た女すみ子と偶然電車の中で邂逅かいこうし、其女が浅草駒形町あさくさこまがたまちのカフエーに働いている事を知り、一二度おとずれてビールの酔を買った事がある。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵5 (1937)東京国立近代美術館

<踏切の両側には柵さくを前にして円タクや自転車が幾輛となく、貸物列車のゆるゆる通り過るのを待っていたが、歩く人は案外少く、貧家の子供が幾組となく群むれをなして遊んでいる。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵6 (1937)東京国立近代美術館

<わたくしは脚下あしもとの暗くなるまで石の上に腰をかけていたが、土手下の窓々にも灯がついて、むさくるしい二階の内なかがすっかり見下されるようになったので、草の間に残った人の足跡を辿たどって土手を降りた。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵7 (1937)東京国立近代美術館

<いくら晴れていても入梅中のことなので、其日も無論傘と風呂敷とだけは手にしていたから、さして驚きもせず、静にひろげる傘の下から空と町のさまとを見ながら歩きかけると、いきなり後方うしろから、「檀那、そこまで入れてってよ。」といいさま、傘の下に真白な首を突込んだ女がある。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵8 (1937)東京国立近代美術館

・第三章

<「宇都の宮にいたの。着物もみんなその時分のよ。これで沢山だわねえ。」と言いながら立上って、衣紋竹えもんだけに掛けた裾模様の単衣物ひとえに着かえ、赤い弁慶縞の伊達締だてじめを大きく前で結ぶ様子は、少し大き過る潰島田の銀糸とつりあって、わたくしの目にはどうやら明治年間の娼妓のように見えた。>

永井荷風著『濹墨東綺譚』挿絵9 (1937)東京国立近代美術館

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵10 (1937)東京国立近代美術館

<靴をはいている間あいだに、女は小窓の下に置いた物の中から三味線のバチの形に切った名刺を出してくれた。見ると寺島町七丁目六十一番地(二部)安藤まさ方雪子。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵11 (1937)東京国立近代美術館

・第四章

<吾妻橋のまん中ごろと覚しい欄干に身を倚よせ、種田順平は松屋の時計を眺めては来かかる人影に気をつけている。女給のすみ子が店をしまってからわざわざ廻り道をして来るのを待合まちあわしているのである。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵12 (1937)東京国立近代美術館

<畳のよごれた六畳ほどの部屋で、一方は押入、一方の壁際には箪笥たんす、他の壁には浴衣ゆかたやボイルの寝間着がぶら下げてある。すみ子は窓を明けて、「ここが涼しいわ。」と腰巻や足袋たびの下っている窓の下に座布団を敷いた。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵13 (1937)東京国立近代美術館

注:「墨東綺譚」の墨の字は、サンズイを付けるのが正式ですが、本ブログでは文字化けとなるため「墨」の字を使用しております。Ⅱ版

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(6月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 生誕120年木村荘八展 東京ステーションギャラリーで昭和の東京の油絵と小説の挿絵を見るその2 へ

次回 イベント 生誕120年木村荘八展 東京ステーションギャラリーで昭和の東京の油絵と小説の挿絵を見るその4

< 総合INDEX へ

木村荘八の挿絵

生誕120年木村荘八展メインの挿絵は、日中戦争が始まった年の1937年4月16日から6月15日まで朝日新聞に連載された永井荷風(1879-1959)の小説「墨東綺譚」の挿絵です。「墨東綺譚」の岩波書店の初版本は、木村荘八の挿し絵つきは、1947年に発行されました。

永井荷風「墨東綺譚」挿絵岩波書店(左:岩波文庫カット、右:木村荘八:永井荷風著『墨東綺譚』挿絵1 (1937)東京国立近代美術館)

永井荷風は、新進作家見習いとして、1902年に刊行の『地獄の花』は森鴎外に絶賛され彼の出世作となりました。1908年に『あめりか物語』を発表し、夏目漱石からの依頼により東京朝日新聞に『冷笑』が連載され、その他『新帰朝者日記』『深川の唄』などを発表し新進作家として注目されました。1934年『ひかげの花』など新境地の作品を作り出し、各出版社から荷風の全集本が発売されるなど多額の印税が入り、生活に余裕が生まれ、創作活動期を迎え、友人らと銀座を散策したり、江東区荒川放水路の新開地や浅草の歓楽街、玉の井の私娼街を歩み、その成果が実り、1937年に荷風の小説中最高傑作といわれる『墨東綺譚』を朝日新聞に連載しました。「墨東綺譚」は、挿絵の依頼を受けた時には完成していた小説を、荘八は貪り読み、亀戸から玉の井を歩き資料を集め、意欲を持って臨み完成し人気を博しました。

ブログでは、岩波文庫の『墨東綺譚』第77刷(2013年5月)文庫本から挿絵を追って、国立美術館木村荘八 永井荷風著『濹東綺譚』挿絵から絵をWebのリンクで見ていきます。

岩波文庫の『墨東綺譚』第77刷(2013年5月)から、木村荘八の挿絵を追って見ました。

・第一章

<この辺で夜も割合におそくまで灯あかりをつけている家は、かの古本屋と煙草を売る荒物屋ぐらいのものであろう。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵2 (1937)東京国立近代美術館

<いきなり後うしろの木蔭から、「おい、何をしているんだ。」と云いさま、サアベルの音と共に、巡査が現れ、猿臂えんぴを伸してわたくしの肩を押えた。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵3 (1937)東京国立近代美術館

<巡査は広い道路の向側に在る派出所へ連れて行き立番の巡査にわたくしを引渡したまま、急いそがしそうにまた何処どこへか行ってしまった。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵4 (1937)東京国立近代美術館

・第二章

<「失踪しっそう」と題する小説の腹案の登場人物の種田順平は、かつて其家に下女奉公に来た女すみ子と偶然電車の中で邂逅かいこうし、其女が浅草駒形町あさくさこまがたまちのカフエーに働いている事を知り、一二度おとずれてビールの酔を買った事がある。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵5 (1937)東京国立近代美術館

<踏切の両側には柵さくを前にして円タクや自転車が幾輛となく、貸物列車のゆるゆる通り過るのを待っていたが、歩く人は案外少く、貧家の子供が幾組となく群むれをなして遊んでいる。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵6 (1937)東京国立近代美術館

<わたくしは脚下あしもとの暗くなるまで石の上に腰をかけていたが、土手下の窓々にも灯がついて、むさくるしい二階の内なかがすっかり見下されるようになったので、草の間に残った人の足跡を辿たどって土手を降りた。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵7 (1937)東京国立近代美術館

<いくら晴れていても入梅中のことなので、其日も無論傘と風呂敷とだけは手にしていたから、さして驚きもせず、静にひろげる傘の下から空と町のさまとを見ながら歩きかけると、いきなり後方うしろから、「檀那、そこまで入れてってよ。」といいさま、傘の下に真白な首を突込んだ女がある。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵8 (1937)東京国立近代美術館

・第三章

<「宇都の宮にいたの。着物もみんなその時分のよ。これで沢山だわねえ。」と言いながら立上って、衣紋竹えもんだけに掛けた裾模様の単衣物ひとえに着かえ、赤い弁慶縞の伊達締だてじめを大きく前で結ぶ様子は、少し大き過る潰島田の銀糸とつりあって、わたくしの目にはどうやら明治年間の娼妓のように見えた。>

永井荷風著『濹墨東綺譚』挿絵9 (1937)東京国立近代美術館

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵10 (1937)東京国立近代美術館

<靴をはいている間あいだに、女は小窓の下に置いた物の中から三味線のバチの形に切った名刺を出してくれた。見ると寺島町七丁目六十一番地(二部)安藤まさ方雪子。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵11 (1937)東京国立近代美術館

・第四章

<吾妻橋のまん中ごろと覚しい欄干に身を倚よせ、種田順平は松屋の時計を眺めては来かかる人影に気をつけている。女給のすみ子が店をしまってからわざわざ廻り道をして来るのを待合まちあわしているのである。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵12 (1937)東京国立近代美術館

<畳のよごれた六畳ほどの部屋で、一方は押入、一方の壁際には箪笥たんす、他の壁には浴衣ゆかたやボイルの寝間着がぶら下げてある。すみ子は窓を明けて、「ここが涼しいわ。」と腰巻や足袋たびの下っている窓の下に座布団を敷いた。>

永井荷風著『墨東綺譚』挿絵13 (1937)東京国立近代美術館

注:「墨東綺譚」の墨の字は、サンズイを付けるのが正式ですが、本ブログでは文字化けとなるため「墨」の字を使用しております。Ⅱ版

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(6月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 生誕120年木村荘八展 東京ステーションギャラリーで昭和の東京の油絵と小説の挿絵を見るその2 へ

次回 イベント 生誕120年木村荘八展 東京ステーションギャラリーで昭和の東京の油絵と小説の挿絵を見るその4