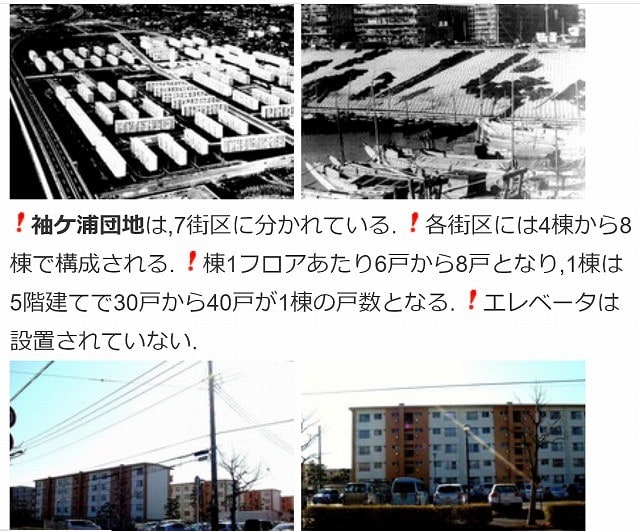

今日は実は久しぶりの団地のお掃除の日(クリーンデー)だった。最近のコロナ禍で中止になっていた行事だ。

早朝の掃除が終わって天候がまだ持ちそうだったので稲毛の浅間神社まで走ってみることにした。自宅の団地からは少し離れていて片道6kmはあるがやはり近隣の神社としては大きくかつ参拝者も多い。それに神社の隣の松林の公園はかって文人や有名人が歴史に登場する場所でありブログの記事で残しておきたかったからでもある。

この浅間神社や松林は、50年ほど前に千葉市に転入してきた頃たぶん自転車で見物に来ていたと思う。しかし当時は妻が小学生の時に臨海学校で稲毛海岸まで来たという話程度しか千葉の歴史については知ってはいなかった。

それに神社仏閣について興味も殆どなかったのが、ここ10数年で友人達と千葉の歴史に触れる機会が多くなって稲毛浅間神社もたまには訪問しておこうという程度だった。

しかし今回改めて松林のエリアも含めて散策して見るとやはり貴重な自然遺産としての良さが感じられた。神社の規模や京成電車でのアクセスも便利なのにマイカーでの訪問もやり易い参拝管理の良さを感じる。京成検見川駅の八坂神社(現在の検見川神社)と並んで地元の正月の訪問先として賑わっている。

以下の写真はスマートフォンで撮影した浅間神社と松林が拡がる稲毛公園、それに近隣でまつわる話題を添えた。今日は日曜日でもありお宮参りをする赤子を抱いた親族が多く見られた。

※ お宮参りとはその土地の氏神様に赤ちゃんが無事生まれたご報告と、今後の健やかな成長とご加護をお祈りすることが目的の行事です。初宮参り(はつみやまいり)、初宮詣(はつみやもうで)、宮参り(みやまいり)とも言います。生後一ヶ月の良き日を選んで神社にお参りをします。(出典:きものレンタリエ)

※ 浅間神社入口の鳥居は2つ並んでいるのだが、1961年から稲毛海岸が埋め立てが始まり工事は1980年頃までかかったらしい。以前は満潮時には海中にあった一の鳥居が今は国道の前で6車線の広い国道を渡らねば神社側にある二の鳥居に行けなくなり危ないので今は陸上にある一の鳥居に行く方は少ないとネット上では書いてある。

↓ 稲毛浅間神社の2つの鳥居 (出典:東京湾観光情報局)

↓ 千葉街道の国道側から見る二の鳥居は、実質上の浅間神社入口と言える。 (出典:GoogleMaps)

↓ 紳士服のコナカの横に建つ向こうの海側の一の鳥居と手前の陸側・神社側の二の鳥居 (出典:GoogleMaps)

10 稲毛浅間神社脇参道入口 (国道前の一の鳥居や二の鳥居よりこちらの鳥居の方が風情がある。)

12 厳島神社(様々な神々が合祀され、子育ての浅間神社本殿を囲むように配されています。それぞれお賽銭箱が備えられています。)

14 小御獄社(こみたけじんじゃ)

16 美しい松林が続く参道

18 八坂神社

20 大宮神社

22 古峯神社(小さくてもちゃんと賽銭箱が完備!)

24 三峰神社

26 本殿入口

28 本殿階段

30 社務所、本殿境内

32 周辺、本殿の境内まで急坂を車で登ることができるのは赤子を抱いたご婦人には有難い。

34 境内にはツツジの花などが美しく咲いている。

40 境内の松林は隣の稲毛公園の松林と繋がっていて元海岸の風情が残っている貴重な場所と言える。

************* ここから稲毛公園 **************************************************

50 稲毛公民館は松林に囲まれた場所に建つ。

52 昔の海岸の風情を残す松林の稲毛公園

56 松林の根が凄い! 地上に上がって広く砂地を這いまわっている。

58 丘の向こうにある千葉市民ギャラリー稲毛への看板は旧神谷伝兵衛稲毛別荘だった。

60 旧神谷伝兵衛稲毛別荘、ワイン王と呼ばれた。(現在は千葉市民ギャラリーとして一般公開されている)

↓浅間神社隣の松林は歴史上著名な人物が登場する。(出典:千葉市ホームページ他)

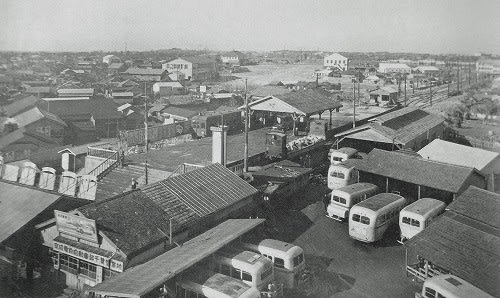

↓中経出版の写真集「千葉県の昭和」より、明治大正昭和初期の絵葉書が伝える千葉県の昔~埋め立て前の稲毛浅間神社一の鳥居と文人たちに愛された松林の中の海の宿「海気館」

↓千葉県教科書販売㈱の写真集「千葉市の昭和」より記事抜粋

↓稲毛海岸のゆかりの話題(出典:千葉市ホームページ他)

70 浅間神社に最も近い駅、京成電鉄稲毛駅

72 今日のワークアウト結果、約12km走った。

早朝の掃除が終わって天候がまだ持ちそうだったので稲毛の浅間神社まで走ってみることにした。自宅の団地からは少し離れていて片道6kmはあるがやはり近隣の神社としては大きくかつ参拝者も多い。それに神社の隣の松林の公園はかって文人や有名人が歴史に登場する場所でありブログの記事で残しておきたかったからでもある。

この浅間神社や松林は、50年ほど前に千葉市に転入してきた頃たぶん自転車で見物に来ていたと思う。しかし当時は妻が小学生の時に臨海学校で稲毛海岸まで来たという話程度しか千葉の歴史については知ってはいなかった。

それに神社仏閣について興味も殆どなかったのが、ここ10数年で友人達と千葉の歴史に触れる機会が多くなって稲毛浅間神社もたまには訪問しておこうという程度だった。

しかし今回改めて松林のエリアも含めて散策して見るとやはり貴重な自然遺産としての良さが感じられた。神社の規模や京成電車でのアクセスも便利なのにマイカーでの訪問もやり易い参拝管理の良さを感じる。京成検見川駅の八坂神社(現在の検見川神社)と並んで地元の正月の訪問先として賑わっている。

以下の写真はスマートフォンで撮影した浅間神社と松林が拡がる稲毛公園、それに近隣でまつわる話題を添えた。今日は日曜日でもありお宮参りをする赤子を抱いた親族が多く見られた。

※ お宮参りとはその土地の氏神様に赤ちゃんが無事生まれたご報告と、今後の健やかな成長とご加護をお祈りすることが目的の行事です。初宮参り(はつみやまいり)、初宮詣(はつみやもうで)、宮参り(みやまいり)とも言います。生後一ヶ月の良き日を選んで神社にお参りをします。(出典:きものレンタリエ)

※ 浅間神社入口の鳥居は2つ並んでいるのだが、1961年から稲毛海岸が埋め立てが始まり工事は1980年頃までかかったらしい。以前は満潮時には海中にあった一の鳥居が今は国道の前で6車線の広い国道を渡らねば神社側にある二の鳥居に行けなくなり危ないので今は陸上にある一の鳥居に行く方は少ないとネット上では書いてある。

↓ 稲毛浅間神社の2つの鳥居 (出典:東京湾観光情報局)

↓ 千葉街道の国道側から見る二の鳥居は、実質上の浅間神社入口と言える。 (出典:GoogleMaps)

↓ 紳士服のコナカの横に建つ向こうの海側の一の鳥居と手前の陸側・神社側の二の鳥居 (出典:GoogleMaps)

10 稲毛浅間神社脇参道入口 (国道前の一の鳥居や二の鳥居よりこちらの鳥居の方が風情がある。)

12 厳島神社(様々な神々が合祀され、子育ての浅間神社本殿を囲むように配されています。それぞれお賽銭箱が備えられています。)

14 小御獄社(こみたけじんじゃ)

16 美しい松林が続く参道

18 八坂神社

20 大宮神社

22 古峯神社(小さくてもちゃんと賽銭箱が完備!)

24 三峰神社

26 本殿入口

28 本殿階段

30 社務所、本殿境内

32 周辺、本殿の境内まで急坂を車で登ることができるのは赤子を抱いたご婦人には有難い。

34 境内にはツツジの花などが美しく咲いている。

40 境内の松林は隣の稲毛公園の松林と繋がっていて元海岸の風情が残っている貴重な場所と言える。

************* ここから稲毛公園 **************************************************

50 稲毛公民館は松林に囲まれた場所に建つ。

52 昔の海岸の風情を残す松林の稲毛公園

56 松林の根が凄い! 地上に上がって広く砂地を這いまわっている。

58 丘の向こうにある千葉市民ギャラリー稲毛への看板は旧神谷伝兵衛稲毛別荘だった。

60 旧神谷伝兵衛稲毛別荘、ワイン王と呼ばれた。(現在は千葉市民ギャラリーとして一般公開されている)

↓浅間神社隣の松林は歴史上著名な人物が登場する。(出典:千葉市ホームページ他)

↓中経出版の写真集「千葉県の昭和」より、明治大正昭和初期の絵葉書が伝える千葉県の昔~埋め立て前の稲毛浅間神社一の鳥居と文人たちに愛された松林の中の海の宿「海気館」

↓千葉県教科書販売㈱の写真集「千葉市の昭和」より記事抜粋

↓稲毛海岸のゆかりの話題(出典:千葉市ホームページ他)

70 浅間神社に最も近い駅、京成電鉄稲毛駅

72 今日のワークアウト結果、約12km走った。

・・・友人のブログ(Lab通信)

・・・友人のブログ(Lab通信) ・・当方、憩いの森管理人が筑波山へ行ったブログ記事(2006年)

・・当方、憩いの森管理人が筑波山へ行ったブログ記事(2006年)