戌年の稽古始に、干支茶碗を出しました。

可愛らしい犬が付いています。

暮れに「確か12年前の茶碗があったはず」と用意しておきました。

おかげさまで、十二支のお茶碗はそろっているようです。

それぞれに趣も、手にしたいきさつも違いますが、

みなその年を一年間、彩ってくれそうです。

兎や辰などは、道具組に都合よく時々使われるので、

中には立派な茶碗も目にすることがありますが、

総じて干支の物は、主役にはならないことが多いので、

楽しめるものが一つあればと、気軽に手に入れているうちに、

いつのまにか一回り揃いました。

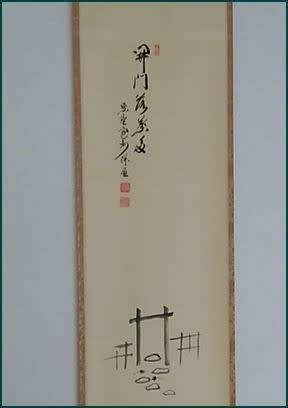

干支の色紙も一回り揃っていると良いのですが、

これはどうも偏っているようです。

来年は自分の干支ですから、ちょっと頑張ってみようかしらなんて。

そんなことを考えているうちに、

一年はきっと瞬く間に過ぎてしまうのでしょう。

やりたい事をできるだけやって、悔いなく過ごさなくてはと思いますね。

まずは楽しく稽古の日々を送りたいです。