今日は初めて伺う学校での茶道体験授業でした。

盆略点前を手本に見せながら、説明をした後、

全員がお茶を点てる体験をしました。

お菓子は「ちびどら」。

小さなどら焼きですが、やはりあんこの苦手な児童かいました。

それでも、お茶を頂くためにはと、一生懸命食べていましたよ。

インフルエンザはピークを過ぎたということですが、

マスクをしている児童も何人かいて、点てるときはマスク姿ですが、

さすがにお茶を頂くときはそうはいきませんね。

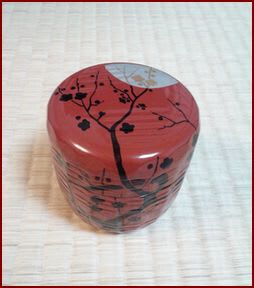

オープンスペースに畳を敷いて、盆略点前を楽しみました。

少しでも雰囲気を出したいと、花を置き、

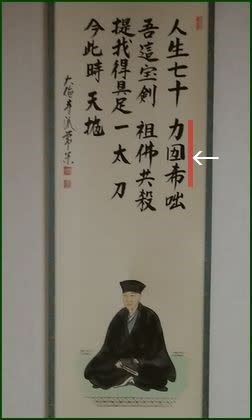

軸代わりに掛けた色紙は「一期一会」です。

易しく説明しましたので、なんとかわかってもらえたと思います。

卒業まで大切な時間を、

友達と仲良く過ごしてもらいたいとの願いを伝えましたが。

15枚の畳に一クラス35人の児童です。

六年生は体も大きいですから、多少窮屈だったと思いますが、

皆さん仲良くお菓子を頂いて、お茶を点て合うことができました。

お手伝いの方に一緒に来ていただけたので、

両手に大荷物ということにならずに、助かりました。

もう少し若いころは、大きな荷物も苦にならず、

ふうてんの寅さんの営業と同じよ、などと言いながら、

茶道体験クッズ一揃えを下げて、

ひょいひょいとどこへでも駆けつけたものですが。

明日も、もう一クラスのために伺います。