障害者制度改革埼玉セミナー Part9が、3月4日与野本町コミセンで開催された。

「障害者基本法改正とバリアフリー法改正ー2つの改正と私たちの暮らし」と題して、

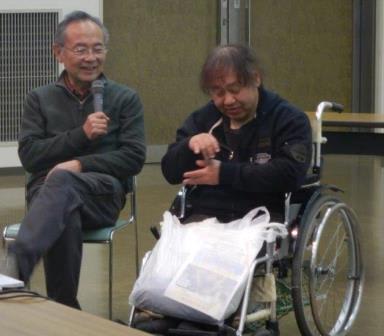

DPI日本会議副議長・尾上浩二さんが講演した。

この埼玉セミナーは、

まさに制度改革が進行中の時点から始まり、9回中、実に7回は尾上さんの講演で、

その時々リアルタイムでの国とのせめぎ合いの実相をつかむ機会になってきた。

今回の講演の中で感じたのは、

国が打ち出してきた「我が事丸ごと」の背後にある「福祉(支援)の過剰」が

新たな分離・排除につながっていること。

尾上さんは、身近な例として、「多機能トイレ」を挙げた。

一般のトイレをそのままにして「車いす用トイレ」を単独に作り、

さらに「多機能トイレ」にしたことにより、

いつも塞がっていて必要な人が入れない状態が起こっている。

セミナーの前に開いた(一社)埼玉障害者自立生活協会の理事会で話題になった

「第1期障害児福祉計画」に「保育所等訪問支援」の数値目標は

全国どの自治体でも掲げているのに、

その保育所等に障害のある子を受け入れる数値目標は

ごくごく少数の自治体しか掲げていないというウソのような実態もその一例。

高齢者、障害者、そして児童

さらには生活困窮者等々と「福祉(支援)」に一元的に繰り込んでゆくことで、

社会全体が多機能トイレ化されようとしている。その状況の下で、

新型出生前診断が一般診療に解き放たれてゆくことは、

強制不妊手術が行われた優生保護法の時代が、

決して過去のあやまちではすまされないことを示唆している。

街づくり、子育て、教育、労働、産業、交通など、

本来の施策を、さまざまな人々が共に生きる中身にせず、そこから排除されたり、

特別に分けられたりしてゆく人に対する個別支援で対応すればよいという発想。

いまの保険制度などの原型がかっての戦時体制の一環としてつくられことを思い出す。

尾上さんの講演の後、

長年マイペースで街で生きてきた障害者・増田純一さんから、

包丁をかざす父親から逃れて家を出て以来の体験や

最近になって常時介助を入れるようになった報告。

その後に、

橋本克己画伯が就学免除で家にこもって育ち、

祖父と昼間二人きりになり煙草の火をおしつけられ初めて暴れたことや、

わらじの会と出会い街に出始めたこと、

現在の老障介護や結婚妄想計画などを語るのを、

私が通訳介助した。

活発な質疑応答の中に、

小学6年生で脳性まひの息子さんがいる母親から

地元中学に上がるにあたってのエレベーターに関する質問があった。

次世代、次々世代の息吹も感じられた埼玉セミナー Part9。

懇親会も含め、いろいろな人と出会い、情報交換できた一日。

締めはいつもの通り、

自立生活協会副理事長・野島久美子さんから尾上さんへチョコレートのプレゼント。

【告知】農園でやってみよう 最終回 開催します♪

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年度から始まった「農園でやってみよう」。

さいたま市浦和区の障害の有る児童をはじめとした人たちにと

見沼たんぼ福祉農園で、

これまで、

藍のたたき染め、しそジュースづくり、

里芋掘りを開催しました。

最終回は、

見沼で小麦を栽培している稲垣さんから分けていただいた強力粉を使って

パンをつくります。

農園で採れた野菜を使った料理とパンで、

おいしい料理をいただきます!

<情報提供お願いします!>

「地域活動支援センターあぐりの移転先を探しています」

NPO法人のらんどが運営する、

害者地域活動センターあぐりは、

現在大崎公園近くの緑区大崎に作業スペース兼事務所を置いて活動してきました。

年末に大家さんから、不動産会社を通じて、

老朽化しているため建物を壊したいとの連絡がありました。

これに伴い、あぐりは6ヶ月以内に移転しなければならなくなりました。

つきまして、さいたま市内緑区周辺で移転先になる物件を探しています。

特に東浦和から歩ける範囲を中心に考えておりますが、

よさそうな物件あれば情報お願いします。

地域活動支援センターの制度上の必須条件としては

・1981年以降の建築基準にあったもの。33平米以上の作業室

・全体で3部屋以上あること(作業室・休憩室・事務室)があり、

またあぐり固有の条件として

・トイレが二つ以上あること

・駐車場があること

・物置が置ける庭があることが必要になっています。

さいたま市から支給される家賃補助は毎月20万円が上限になっています。

農園で行う農作業と、

町の暮らしをつなげる拠点として機能させたいとも考えています。

皆さんの情報提供をお願いする次第です。

連絡はフェイスブックページ、

もしくはnolando.minuma@gmail.comまでお願いいたします。

近隣農家の鈴木さんを講師に、

農園に植えられている木の管理のしかたについて学ぶ会を開催しました。

風の学校関係者だけではなく、農園協議会に参加するNPO法人のらんどや、

わらじの会の方々も参加し、一緒に農園を歩き、気になる木で立ち止まりながら、

鈴木さんのお話を伺いました。

見沼田んぼ周辺で営農活動を続けてきた鈴木さんの話は尽きることなく、

植わっている木の管理のしかたから、芝生の管理のしかた、

育てたら良さそうな果樹、雑草やカラスとの付き合い方、

野菜の育て方など多岐にわたりました。

障害のある人も、高齢の人も、子どもたちもやってくる農園では、

単に効率性だけを重視するのではなく、様々に考えることがあります。

単に安全に過ごすことだけでなく、さまざまな人が働きやすくする環境づくりも必要です。

そしてそれは、一部の人が考えて設計するのではなく、

障害のある人もない人も一緒に知恵をしぼり、考えていくことだ大事です。

一方で、自然の力には逆らえず、

その力をうまく活かしていくこと、付き合っていくことも必要です。

その意味で、今日は子どもから高齢の人まで様々な人が一緒に農園を歩き、

鈴木さんの話を伺えたのは良い機会になりました。

終了後、わらじの会の人々には風の学校の大根の間引きをてつだってもらい、

間引いた大根をお土産に渡しました。

料理のアイデアが豊富な皆さんも喜んでくれました。

世代の違う人達が一緒に歩く、作業することの大切さを感じた一日でした。

昼頃から晴れそうなので収穫祭やります。

ゆっくり目の参集を呼びかけます。

12時頃には日が照り出しそうです、

人数は例年並みとは行かないけれど

見沼たんぼで育った新米と、

福祉農園で育った野菜を使った

豚汁を作ってお持ちしています。

それでは農園でお会いするのを楽しみに

見沼田んぼ農園

代表 猪瀬 良一

11月23日に見沼田んぼ福祉農園で開催される

第32回見沼田んぼの新米を食べる会、

第19回見沼田んぼ福祉農園収穫祭のため、

祉農園と同じく見沼田んぼ公有地化推進事業で「体験水田」を実施している、

南部領辻自治会から、新米をいただきました。

今年はほかに、加田屋新田で稲作をする方にも、新米をいただきました。

多くの方々の手によって実った見沼の新米を、

11月23日晴天の下で味わえればと思っています。

天気が心配ですが、はれることを祈りつつ

公開 · 主催者: 自立生活声明文プロジェクト

知的障害者の自立生活は なぜ必要か? どう実現するか?

その2「知的障害者の自立生活は

なぜ必要か?

どう実現するのか?」

第二弾を東京家政大学でやります。

今回は目黒区のNPO法人はちくりうすからの実践報告を中心に構成。

子ども、青年の頃からの関わりの中で培われた人間関係が、

地域で自立して暮らすことを支えていく話であります。

今回も、知的障害のある人の支援に関わりのある人たち

(支援者、家族、行政、当事者等など)を対象にしています。

特に子どもや若い世代の知的障害のある人に

「今」関わっている人たちに参加して貰えたら嬉しいです。

、今、知的障害のある人たちと関わりはないけど、このテーマに関心のある方は、

どなたでも是非です。

日時:2017年11月25日

開場13:00 開始13:30〜16:40

会場:東京家政⼤学 15号館 151A教室

参加費:500円

プログラム:「I am Ryosuke!」上映とトーク 重度訪問介護制度をつかいながら、

地域で介護者と⾃⽴⽣活を送る岡部亮佑さん。

その生活の様⼦を描いた短編作品の上映と監督宍戸⼤裕さんのミニトーク

監督 宍戸 大裕(ししど だいすけ)さん

映像作家、1982年宮城県出身。

学生時代にドキュメンタリー映画製作を学ぶ。

これまでの作品に「犬と猫と間と2 動物たちの大震災」(2013年劇場公開)、

「風は生きよという」(2016年劇場公開)がある。

はちくりうすの実践から ⽬⿊で20年の⾃⽴⽣活を実践してきた、

無着さんとの⼦ども時代からの関わりを NPO法⼈はちくりうすの櫻原さんが報告

○パネルディスカッション パネラー ・櫻原さん ・あゆちゃん/あゆ⺟(あゆちゃんち)・

⼩島さん(ドリームヴイ)

コーディネーター ⽥中恵美⼦さん(東京家政大学)

宍戸さんより

part1 「現在、重い知的障害がある人たちの自立生活を描いた映画を製作中。

来春の完成を目指して、順調に遅れている」

Part2 カメラをとおして自立生活する人とその暮らしを支える人、 見守る人たちと出会ってきました。

こうしたらこうできる、ああしたらああできるという工夫や努力がいくつも積み重なり、

きょうにつづていることを知りました。

その堆積の断片をでも、この場に参加された方と共有し学びあえたらと思います。

宍戸 大裕 ・はちくりうすの実践から

無着さんの経緯 子ども時代から自立生活

報告 櫻原雅人(さくらはらまさひと)さん

櫻原さんより「私にとって知的障害者の自立生活というのは

本人の問題と同時に私自身のテーマでもあります。

縁あって出会い知り合った相手が障害を理由に離れていくのが自分自身にとってもつらいからです。

ともに時を過した関係は当事者だけではなく私自身の時間でもあり、

ともに共有してきたものです。

そして本人が望まない生活を強いているのは私を含めた社会の問題でもあります。

なので同じ思いを感じたり経験している人たちに、

こうすればいっしょに生活していけるよということを伝えていきたいと考えています。」

パネラー:坂川亜由未さんより

自宅を開放したコミュニティスペース「あゆちゃんち」の看板娘。

英会話、ミニコンサート、手話で歌おう、などいろんな企画にお年寄りから赤ちゃんまで、

障害の有無に関係なく地域のいろいろな人がワイワイ集まって楽しくやっています。

うちをでて大学の講師や学祭などでのイベントの共催もあって多忙な日々を送っています。

親亡き後も大丈夫!になるにはたくさんの介助者とつながることが必要で、

それが今の、そしてこれからもずっと続く課題です。

この課題を、あゆちゃんらしく笑いながらクリアしていくにはどうしたらいいか、

今日、皆さんと一緒に考えられたら嬉しいです

コーディネーター:田中恵美子さん

田中さんより「パネルディスカッションでお呼びする方々は、

それぞれ障害のある人たちが地域で住み続けるため

あれこれと試行錯誤を繰り返してきている人たちです。

いい答えが出てくると必ずしも言えないかもしれないけれど、

こんなふうに頑張っている、

こんなことができて、こんなことに課題がある、

もしかしたら助け合えるかもしれないと思ってくれるような話ができたらいいなと思っています。

この会を通じて、ネットワークができて、あちこちの地域で様々な試行錯誤が始まり、

やがてそれが必要な制度を求めていく動きになったらいいなと思っています。

皆さんとの出会いを楽しみにしています。」

子供も参加可能

https://nolandominuma.wixsite.com/mysite

のらんどの活動に参加するメンバー(知的ハンデをもつ方)の暮らしを支えるお仕事です。

特に男性の介助者を探しています!

【場所】さいたま市緑区南部領辻(浦和大学入口バス停すぐ)

【仕事】送迎・買い物・調理・掃除・洗濯・入浴・宿泊の見守り

【給与】時給1,000円/泊まり手当4,000円

【時間】15:30~翌朝9:00

(泊まり無し、朝の支度のみの仕事もあります。)

https://nolandominuma.wixsite.com/mysite

★別途交通費は実費を支給します。

★資格や経験は必要ありません。(研修を受けていただきます。

★週1回、月1回でもOKです!

【お問い合わせ]

居宅介護・移動支援事業所 一般社団法人 アシストまれび

埼玉県さいたま市南区根岸5-2-19-101

048-607-3553[担当:岡安]

写真、この日の晩飯のためにゆで卵を切る良太氏。

良太氏とやまちゃんと地元中学生、そして介助者募集の巻

本日、介助派遣システムまれびとと、NPO法人のらんどの共催で、太氏の生活介助に関わる人々と語る集まりがフルサワハウスであり。

カレーを食いながら、それぞれの良太氏とのこれまでのかかわりや、日常の出来事などをくっちゃべる。

良太氏は自分が中心の話題に照れたのか、途中自室に移動...してごろごろしている。***** 良太氏と関わる世界の遍歴高校浪人時代、高校時代、デイケアわくわく時代、のらんど時代などを話すなかで、

集まった人達の暮らしてきた世界と他の人との思わぬつながりも確認できて、

面白かった。この中で一番印象にのこったのは、介助者やまちゃんの話。

良太氏と彼が買い物に行った帰り道、突然R氏が大きな声を出しはじめた。

その日はそういう気分だったそうで、やまちゃんも大きな声を出して追随した。

すると、後ろを歩いてた3人組みの男子中学生がつられて大きな声を出した。

さらに、前から来た女子中学生も大きな声を出し始め・・・・

・・という感じで最終的に数十人で大きな声を出し、そして最後、やまちゃんが「じゃなあみんな!」と

手をふってさわやかに中学生たちと別れた。

二度と再現できないであろう、路上のロックな瞬間だった、とやまちゃんは語り。

その奇跡のグルーヴを自分も立ち会いたかったなあと僕は思い。

この話を聞いていた別の介助の人が、そういえばその頃、

同じく買い物の帰りに中学生が良太氏をみて大きな声を出していた。

当時はなんでだろうとおもったが、

あれは「一緒に大きな声を出したおじさん」と

また出会ったことでうまれたものかもしれない、と語り。

そうやって不可解なことが、

理解可能なことにかわっていくなかで良太氏とあの地域の物語が作られている。

というわけで、介助者募集中です(byこっペ)

関心ある方是非。以下、情報詳細。

https://nolandominuma.wixsite.com/mysite/blank-9

近隣農家との境界部分に伸びた木の伐採をする百姓先生人見さん

ひさしぶりのぞいた青空の下、第三農園周辺部の草を刈る。

3日目の取りまとめ中、熱心にこの日現れた「恋人候補」にラブレターを書く中年M氏

剪定された張大量の雑木を一日かけて移動し、燃やした。

ずっと燃やしていたら、灰はこれっぽっちにしかならず。

生とはまさにそのようなものなのか、と思い。この灰を、今度は畑にまいて耕運する。

おおむね天気は曇り模様で、朝はほぼ毎日雨が降った。人数は例年ほど集まらなかった。

毎年一週間やっていたが、今年は2泊少なくなって4泊になった。

誰か一人が来るだけで農園の雰囲気が変わることを改めて実感したキャンプでした。

一人ひとり。

さらにいえば虫博士ケントのおかげでカブトムシとか、セミとか、

タマムシとか人でないもの達の存在の大切さを感じることが出来たキャンプでした。

ビオトープ周りの木を剪定し、またこの前の冬に剪定した木を運んだ。

気になっていた護岸工事もやり、雨雲を睨みながら草も刈った。

そして、果たして何人来るのかとおもっていたが、人々は途切れずにやってきて作業をし、

語り、食べ、吞み、帰っていった。

それぞれ農園にいる時間は違うが、それぞれなりの関わり方があった。

毎日近く農園に通ってくる人、遠くからこのキャンプのためにやってくる人、飯を作ってくれる人、

仲間でやってくる人、昼間作業して、夜また農園にやってくる人、

差し入れを持ってくる人、きている人達の顔をみに来る人。

16年やっているうちに、サバイバルキャンプは農園に関わる人達のくらしに根付いていた。

であれば、自分はもう気負うことはない。

身軽になって体で動くべきことは、もっと別のことなのだということに気づき。

多様な存在が多様に関わり、守り、つくられていく農園で何時までもありたいと思います。

生まれる、成長する、老いる、疲れる、燃える、それぞれ生のあり様が変わったとしても

今は農園とその人の暮らしが途切れずに続いていることを感じる。

今年度のまとめについては添付した資料をご覧ください。

現在の措置願では、知的障害などにより得点がむずかしい人は入れない、

そのことを差別解消法などもできている今、どうやって入れるようにするか、

ということが課題になりますが、北海道で青野ひろむさんが定員内不合格にされているように、

障害の状況によって能力・適性を判断する逆行の動きが強まっていて、

埼玉などでは、それ以前に分けられて障害の重い人の受験もなくなっています。

浅海さんが、個にあった指導をし社会で個性を生かす、といったことを話しましたが、

これは県教育局自体の考えだろうと思います。

それは逆であることをしっかり伝えていかなければならないと感じました。そのほかに、

措置願の提出者が増えているということや、高校での通級についても話しました。

新担当者とも措置願や定員内不合格の数など出してもらいながら、そのあたりの話ができたらと思います。

2017年3月30日

埼玉県教育委員会教育長様

埼玉県教育委員会教育委員長様

どの子も地域の公立高校へ・埼玉連絡会

代表 斉藤尚子

埼玉障害者市民ネットワーク

代表 野島久美子

日頃より障害のあるなしにかかわらず子どもたちが共に学べるためにご尽力いただき感謝申し上げます。

障害のある子どもたちが分けられることなく、地域の学校でさまざまな子どもたちと一緒に学校、中学校、

そして高校でも学べるよう、およそ30年間も貴局との話し合いを続けてきました。

昨年4月1日には障害者差別解消法が施行され、

それを機にどのような障害があっても高校への受け入れを進めていくべく、

見直しをしていく必要があるとして他の者との平等を基礎として、

高校教育を希望する人を受けとめていくという課題を掲げ、話し合ってきました。

〔話し合いの経過〕

① 「なぜ一緒に学ぶことが大切なのか」について

・県としては障害のある子とない子が共に学ぶことをめざすのを前提としながらも、

特別支援教育課からはインクルーシブ教育システムの「多様な学びの場」や「支援籍学習」を進めていきたい、

また、高校教育指導課からは選抜制度が現にある、

義務教育指導課からは限られた中でのきめ細かな指導は厳しい、といった分ける内容の答えが中心になり、

「なぜ一緒に学ぶことが大切なのか」については深められなかった。

② 高校教育を希望する人を受けとめていける募集定員の策定について

・2016年度入試では、全日制で7500人の不合格者があり、

高校のある市町別に不合格者数を出してみたところ、

特にさいたま市内にある高校は全体で1709人の不合格者が出ている。

国道16号より南の方の人口増があり、倍率が高くなっている。

・公私比率65:35は変わらず、

教育課程の都合や用地獲得の困難などの理由で学級数もふやせず、

17年度一般入試の全日制では7328人の不合格者が出されている。

*戸田翔陽高校敷地内に特別支援学校などの増設は何故かできる?

③ 措置願について

・平成29年度入学者選抜実施要項に

“「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ”という文言を付け加えた。

また、措置については公正さが保たれ、

“実施可能な範囲において行う”を“その実施に伴う負担が過重でない範囲で行う”に改めた。

1 ・現在の措置願は、

障害によって点数が取れないことの不利益を解消するために「その他の項目」での加点をすることになったものである。

知的な障害については不利益が残っているが、より適切な合理的配慮を研究していかなければならない、という答えに止まった。

・校長段階で判断した措置願の内容は校長が適切に活用しているものとして県では把握していない。

合否結果については個人情報に当たることから公表できないとしている。

・高校教育指導課と協議して特別な配慮を行ったものの内容については公表しているが、

個々の合否結果については個人情報に当たることから公表できないとしている。(報告は受けているか?)

④ 中学校向けの説明会や入学者選抜実施要項説明会においての説明について

・障害者差別解消法が施行されたこと、「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」に言及して説明した。

・中学校においては、学力検査以前の高校選択の段階でも障害があることにより不利益な取り扱いがないように指導した。

・高校に対して、「学校説明会への参加を歓迎しないような言動等がないこと」など指示した。

・「中学校として平常の学校生活において配慮している措置」についてもていねいに説明した。

・過重な負担については個々の対応となる。

・県の姿勢については、ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進、措置願のできた経緯や趣旨、

障害のある志願者に対する配慮事項・・・(実施要項)、障害者差別解消法の施行や障害者権利条約の批准などで説明した。

(受け入れについてはっきりと触れたか?)

・「埼玉県立高等学校における障害のある生徒への指導について<参考資料>」を再配布して指導した。

⑤ 定員内不合格について・通知の「可能な限り」は削除されず。

・2016年度入試では一般受験で全日制・定時制それぞれ1名ずつ。

定員割れする高校も少なく、定員内不合格も数としては少ないが、0にはなっていない。

・定員内不合格の理由について、解消策を検討するために公開を求めたが、

個人情報なので公表できないという答えであった。

⑥ 中学校での指導や評価について

1・過去には高校入試に合わせて中学校での配慮が行われなくなったという例があったが、

義務教育段階で必要な合理的配慮や工夫をし、

高校入試や高校生活につなげていくのは大事なことである。

[今年度改定されたこと]

1、 入学者選抜実施要項に“「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ”という文言を付け加えた。

また、措置については公正さが保たれ

、“実施可能な範囲において行う”を“その実施に伴う負担が過重でない範囲で行う”に改めた。

[今年度確認されたこと]

1、 現在の措置願は、

障害によって点数が取れないことの不利益を解消するために「その他の項目」での加点をすることになったものであるが、

知的な障害についてはより適切な合理的配慮を研究していかなければならない。

[来年度の課題]

障害の状況などによって分けることなく、高校教育を希望する人を受けとめていく“障害のあることにより、

不利益な取り扱いをすることのないよう”という通知(現在の入学者選 抜実施要項の

「障害のある志願者に対する配慮事項及び配慮が必要な場合の手続き」)で、

“身体に 障害のある”から“障害のある”に変えたり、

措置願が提出された場合は「その他の項目」の得点 として選抜の資料としたりなどは行われるようになってきました。

しかしながら、全体的には筆記試験で得点の多い順に合格とする現在の入試制度は、

障害により 得点がむずかしい受験者も障害のない者と一緒に学べる制度にはなっていません。

昨年4月1日から差別解消法も施行されていますが、具体策は出されていません。

障害のある人を受けとめていくために制度の見直しと具体策を出すことが緊急の課題と思われます。

次の点について取り組んでいただき、学校現場に指導が届きますよう、お願いいたします。

1、なぜ一緒に学ぶことが大切なのか、

障害のある人も含めた公正公平の捉え方について、「障害者権利条約」の趣旨も含めて検討する。

2、高校を希望する人を受けとめていく姿勢であることを中学校・高校に明確に示す。

3、高校教育を希望する人を受けとめていくための募集定員を策定する。

とりわけ全日制の定員増をする。

4、受験時の配慮について「社会的障壁を除去する」という考え方で、

本人・保護者の希望に沿っておこなう。

5、「その他の項目」だけで加点し選抜の資料とする現在の措置願を見直し、

知的障害など得点のむずかしい人も受けとめる制度にする。

6、義務教育段階で授業や評価における工夫や配慮をし、

高校入試や学校生活にも生かしていくよう、中学校、高校それぞれの入試要項説明会で指導する。

7、定員内不合格をなくすために、

その理由を明らかにし、「社会モデル」の考え方に沿って条件整備をする。

また、「定員内不合格を出さない」と「定員確保する」の違いを認識すると共に、通知の「可能な限り」を削除する。

[継続する課題]

1、 「1987年秋に障害のある生徒たちが高校の門をたたき始めて以来、

これまでの経過の中で県教育局と埼玉連絡会の間で確認されてきたこと」を再度確認する。

2、 障害のあるなしにかかわらず、

公立高校への入学を希望する生徒を受けとめていくために県全体、局全体として取り組む。

3、 本人・保護者から要望があれば、本人にとって必要な受検上の配慮を行う。

4、 「埼玉県立高等学校における障害のある生徒への指導について

<参考資料>(平成28年1月28日改定) を受け入れのための資料として活用できるように高校現場に説明する。

*毎年担当者が変わり継続した取り組みができないので、複数年で担当できる立場の人が担当するよう検討する。

社会連帯・連帯経済について研究する、日本、韓国、台湾、香港の研究者の方々が、

立教大学コミュニティ福祉学部の北島健一先生と共に、

見沼田んぼ福祉農園に見学にやってきました。

ちょうど地域活動支援センターあぐりはタマネギの追肥作業中で、

手をとめて交流しました。NPO法人のらんどの設立の中心メンバーは

地元の学校で学び育つことを求める一方で、

見沼田んぼの保全運動にもかかわってきました。

そんななかで、障害のある人達が営農活動を通じて、

身近な農的緑地空間である「見沼田んぼ」の保全主体となることを目指して

福祉農園が構想されたことを説明しました。

今日も黙々と畑作業をする姿に、言葉を超えて伝わるものは大きかったのではないかと思います。

のらんどしては、地産地消活動を通じて地元農家の農産物を販売したり、仕事の一部を請け負ったりしています。

また、最近はヨーロッパ野菜研究会にも参加させてもらい、

新たな連携を模索しています。社会連帯・連帯経済を模索する東アジアの方々と、

今後も海を越えてつながっていければと思います。

CILわらじ総合協議会・拡大会議@くらしセンターべしみ。

2003年の支援費制度から2006年の障害者自立支援法の頃、

ちょうど埼玉県レベルでは、土屋前知事の全障害児普通学級籍宣言や

重度障害者を含む障害者就労支援のための実地調査を

障害者団体に委託する事業などが行われたり、

全身性障害者介護人派遣事業の継続をめぐるせめぎあいが行われていた時期に、

この総合協議会は3名の専従職員を擁する組織的実体をもち事業展開をしていた。

その後の状況の変化により、CILわらじ総合協議会は専従職員をもたず、

事業も縮小した。今日参加した顔ぶれの中には、10数年前を知らない者も多く、

「CILとは?」、「総合協議会とは?」と問われても答えようがないという者も少なくなかった。

ただ、彼らも含めて、

「外とつながる活動」という認識はほとんどが共有していた。

さらに、

NPO法人共に生きる街づくりセンターかがし座の代表理事である吉田久美子さんは、

養護学校卒業後在宅でPCのアルバイトなどをしていたが、

かっての総合協議会事務局専従体制立ち上げ当時、

呼びかけに応じて初めて関わったのだと述べていた。

現在は月一回「CILわらじ事務局会議」が行われており、

そこに参加している障害者たちに会議で話し合われていることを聞いたところ、

一様に「市や県のこと(委員会、施策)」、「イベント(合宿、バザー等)」と言う。

通常のピラミッド型の組織の場合、

これらの取り組みを集約する場は理事会や運営委員会ということになろう。

しかし、ここでは、各事業部門の職員のみならず利用者、

さらには事業部門に属さない個人でも平等に参加可能な場で、

たとえば障碍者施策推進協議会や自立支援協議会、

総合県交渉、JIL、ピープルファーストについて語り合っていることが確認された。

私自身は軸足をNPO法人障害者の職場参加をすすめる会の事務局に置いており、

これらの日常活動には顔を出せない。

だが、日常活動に関わる人々によって毎月行われている「CILわらじ事務局会議」が、

現に実施しているさまざまな事業活動の枠を超えて、

共に生きる地域をめざそうと活動していることを、おおざっぱには確認できた。

だからこそ、埼玉障害者市民ネットワークや(一社)埼玉障害者自立生活協会、

どの子も地域の公立高校へ埼玉連絡会などの活動に

さまざまな人々が参加する土壌が育っているのだと実感できた。

私からは、生活クラブ生協越谷支部地域協議会、仕事おこし懇談会inこしがや、

NPO法人障害者の職場参加をすすめる会、

ケアシステムわら細工が共催して4月から1年間にわたり実施する予定の

介護人派遣養成講座「うんとこしょ」の計画について報告した。

CILわらじ総合協議会は、

いずれより多くの人々、グループに呼びかけ、「総会」を行うということなので、

「うんとこしょ」でのネットワークとも響き合う関係ができればと思う。

高度成長とその後の長期不況期のグローバリゼーションを通し、

地域はきめ細かく分け隔てられ、解体してゆく地縁・血縁・職縁を補うべく

教育、福祉、医療をはじめさまざまな支援制度が拡大した。

が、それがまた更なる分離につながり、支援制度を膨張させ、

破たんへの悪循環に陥ろうとしている。

津久井やまゆり園の事件は、こうした地域の出口なし状況の深化と通底している。

厚労省は「地域共生社会」の実現に向けて(当面の改革工程)を発表して

この危機に対処しようとしているが、

いまさら「公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換」と言っても、

所詮これまでの市場化の延長でしかない以上、状況はまずます悪化せざるをえない。

大事なことは、人と人が街で出会い、互いを知り、一緒に動く、それを通して街を見直すこと。

そこから暮らしや仕事を組み立て直してゆくこと。「うんとこしょ」のような試みは大きな意味がある。

そして、週末でもキャジラは埼玉障害者市民ネットワーク事務局の夜間相談窓口として勤務中。

by山下浩志