滋賀県の児童はみんな学校ごとに学習船「うみのこ」に泊まり込んで郷土のことを学ぶのだそうだ。琵琶湖フローティングスクールというらしい。滋賀県出身者にどれくらい水上生活者がいるか聞いてみたことがある。「みんな陸上に住んでいる」という返答だったが、少なくとも児童に関しては概ね100%水上学習を経験していて、うらやましい。なんでもっと自慢しないんだろう?

うらやましがっても滋賀県の児童ではないので学習船「うみのこ」でフローティングスクールに参加することはできない。せめて外輪船ミシガンに乗って琵琶湖を周遊しようと思ったが、あまりに大きい湖なので北湖と南湖に分かれたうちの小さい方……南湖の遊覧が精一杯だった。なるほど、これは泊まり込みの学習船じゃないと児童に郷土の全貌を示すことは難しいだろう。

外輪船ミシガンは大津市との姉妹都市、アメリカはミシガン州にあるランシング市との交流がきっかけで1982年に就航したそうだから来年で40周年になる。遊覧船だからステージで歌謡ショーが華々しく繰り広げられる。琵琶湖は世界で10か所ほどしか確認されていない古代湖のひとつで、約400万年前に現在の三重県上野盆地あたりに生まれ、あいつぐ地殻変動で移動して約40万年前に今の場所にやってきたという。滋賀県の児童みんな知ってるんだろうか。

さようならミシガン号。せっかく来たから湖だけでなく陸もちょっと巡っていく。琵琶湖ホテルに宿泊し、夏の特別企画で坂本の町をホテルの人が朝から案内してくれる半日ツアーに参加してみた。いつも一人歩きばかりだから、たまにはそういうのもいいんじゃないかと思って翌朝ロビーに集合し、京阪電車石山坂本線に乗って坂本比叡山口駅へ。以前この駅で降りたとき目に入らなかったものがあった。

改札を出たところにある、「我が国最古の茶園」……比叡山延暦寺の開祖、最澄が入唐した際に天台山から茶の種子を持ち帰り、延暦24年(805)山麓のこの地に植えたことから日本茶の発祥の地であると立札に書いてあるのを読んで、あれ? 日本に茶を伝えたのは入宋して禅をもたらした臨済宗の開祖、栄西(1141―1215)だと何かの本で読んだことがあるぞ。最澄だと200年ぐらい早くなっちゃう……植えたけど生育しなかったのかな? などと考えつつ、案内の人について歩く。

その最澄が生まれた地と伝えられる生源寺に、白い提灯がたくさん。8月18日が最澄の誕生日だから仕度してあるという。念のためWikipediaで最澄の誕生日を調べたら、767年9月15日とあった。境内にある産湯を使ったという古井戸も含め、伝説だからと深く考えないで歩く。坂本は石積みの町とも呼ばれているそうだ。明智光秀がこの町を作ったとき、織田信長の安土城の石積みをした穴太衆(あのうしゅう)を使って自然の石を積ませた。穴太(あのう)という駅をさっき通ったけど、そこに職人が住んだのか。

石積みのある道を歩いて、滋賀院門跡へ。天台宗のトップ、天台座主を江戸時代は皇族が代々つとめたが、その居所がこの門跡。お寺のようでも、坂本の町にあるのはお坊さんの住居である「里坊」がほとんどで、この門跡も里坊。お寺は山にある。織田信長が比叡山を焼いた際には、お寺も焼いたし山坊も焼いた。それで仕方なくお坊さんが坂本に下りてきて、里坊で暮らすようになったという話を聞いて、それは仕方なくではなく世俗化してるから喜んで里に下りてきたのではないかと余計なことを考えた。

仏教の一大中心地、比叡山延暦寺の天台座主を皇族がつとめた江戸時代には、それだけ仏教と皇室のつながりが深かったけれども、明治政府が神仏分離を命じて廃仏毀釈が起きてから、皇室は国家神道との結びつきを強めていった。明治、大正、昭和の天皇が火葬ではなく土葬されたのもその影響だけど、先代の天皇は火葬を希望しているそうだ。そんなことを思い出しながら、滋賀院門跡に入ってお坊さんの話を聞く。比叡山延暦寺と同じ仏具・法具のセットが里坊にもあるから、ここで座主は山と同じ仕事を行うことができる。

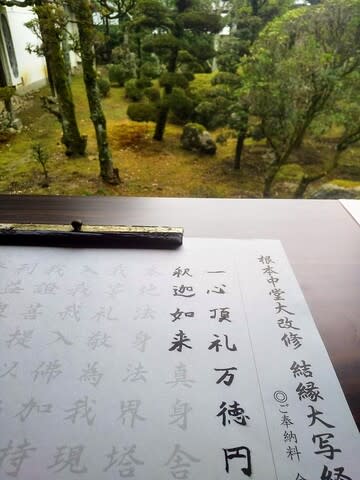

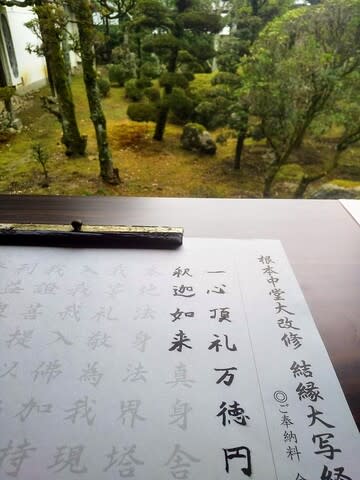

写経をした。この門跡を建てた天海が徳川家康の知恵袋として戦場に同行した際、武将ばかりの中で1人だけ袈裟だと都合が悪いというので着用した鎧兜を見た。実戦に使うわけではないから紙ばかりで軽く拵えてあり、金ピカだった。天海は明智光秀だという説があるけれど、紙の鎧は着ないだろうから明智光秀ではなかったか紙の鎧が天海のものでないか、どちらかだろうと思いながらお坊さんの話に耳を傾けた。座主の接見の間に麒麟の絵があった。2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』で坂本が賑わうかと思ったら、コロナ禍でそうでもなかった。

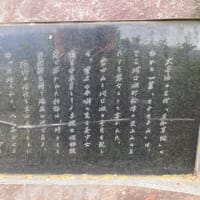

滋賀院門跡の奥の慈眼堂(江戸初期)は、天海の廟所だけど、いろいろ有名な人の供養塔もある。写真は順に、清少納言、和泉式部、紫式部の供養塔。この3人では清少納言の塔がいちばん立派だったが、隅の方に並んでおり、目立つ場所にはさらに大きく、桓武天皇、後陽成天皇、水尾天皇などの供養塔もあった。どうしてここにあるんだろうと思わないこともなかったけど、深く考えないで日吉大社のほうへ引き続き歩いた。ここは以前にも来たことがある。

普段は公開してないという七つの神輿を見せてもらった。祭のとき山の上まで担ぎ上げ、駆け下りて琵琶湖に入るそうだ。それは荒っぽい。

西本宮から東本宮のほうへ回って日吉大社をあとにするとき、ふりかえると猿石があった。前に来たときは素通りした。しゃがみこんだ猿が見送っているような形だというので、よく見ると……見える。私にも猿が見えるぞ。そこから比叡山坂本ケーブルの乗り場まで案内してもらってホテルの人と別れ、ケーブルカーで比叡山延暦寺に上る。このケーブルカーは日本一の長さだと車内で戦国バサラの声優さんがアナウンスしていた。

山の上から琵琶湖をのぞむ。泊ってるのは、あそこだとか見分けがついた。比叡山、夏は涼しくていいけど冬は寒くて修行がつらいことだろう。織田信長に焼かれた後、明智光秀が開いた坂本の里に下りてきた僧の気持ちを想像した。わかる……ありありと私にもわかるぞ。

根本中堂に来るのは十ウン年ぶりだが、2016年から十年間の予定で大修復をやっていた。瓦をどけた屋根などが見学できるようになっている。しかし、私などには見て面白いものではない。撮影禁止の堂内に、1200年絶えることなく灯っている「不滅の法灯」が3つ、うす暗く光っていた。確かに、あれと同じもの(より古いもの)が滋賀院門跡にも灯っていた。お坊さんの話では、比叡山の焼き討ちの時に法灯の火が消えたけど、山形の立石寺と岩手の中尊寺に比叡山の火が分けてあるので、立石寺から種火を運んで延暦寺に点したそうだ。

比叡山をひとめぐりして、またケーブルカーで坂本に下りる。歩き回ってけっこう疲れたので、京阪電車でホテルに戻ってゆっくり休んだ。滋賀院門跡でもらった封筒をあけたら、写経奉納の御朱印と、写経代の領収証がきっちり入っていた。比叡山延暦寺の根本中堂保存修理事業事務局が発行したものだった。財務に明るい人であれば寄付金として税の負担を軽くするのに有用なのだろう。御朱印のほうは、たまにしか持ち歩かない御朱印帳をひらいて糊づけした。

うらやましがっても滋賀県の児童ではないので学習船「うみのこ」でフローティングスクールに参加することはできない。せめて外輪船ミシガンに乗って琵琶湖を周遊しようと思ったが、あまりに大きい湖なので北湖と南湖に分かれたうちの小さい方……南湖の遊覧が精一杯だった。なるほど、これは泊まり込みの学習船じゃないと児童に郷土の全貌を示すことは難しいだろう。

外輪船ミシガンは大津市との姉妹都市、アメリカはミシガン州にあるランシング市との交流がきっかけで1982年に就航したそうだから来年で40周年になる。遊覧船だからステージで歌謡ショーが華々しく繰り広げられる。琵琶湖は世界で10か所ほどしか確認されていない古代湖のひとつで、約400万年前に現在の三重県上野盆地あたりに生まれ、あいつぐ地殻変動で移動して約40万年前に今の場所にやってきたという。滋賀県の児童みんな知ってるんだろうか。

さようならミシガン号。せっかく来たから湖だけでなく陸もちょっと巡っていく。琵琶湖ホテルに宿泊し、夏の特別企画で坂本の町をホテルの人が朝から案内してくれる半日ツアーに参加してみた。いつも一人歩きばかりだから、たまにはそういうのもいいんじゃないかと思って翌朝ロビーに集合し、京阪電車石山坂本線に乗って坂本比叡山口駅へ。以前この駅で降りたとき目に入らなかったものがあった。

改札を出たところにある、「我が国最古の茶園」……比叡山延暦寺の開祖、最澄が入唐した際に天台山から茶の種子を持ち帰り、延暦24年(805)山麓のこの地に植えたことから日本茶の発祥の地であると立札に書いてあるのを読んで、あれ? 日本に茶を伝えたのは入宋して禅をもたらした臨済宗の開祖、栄西(1141―1215)だと何かの本で読んだことがあるぞ。最澄だと200年ぐらい早くなっちゃう……植えたけど生育しなかったのかな? などと考えつつ、案内の人について歩く。

その最澄が生まれた地と伝えられる生源寺に、白い提灯がたくさん。8月18日が最澄の誕生日だから仕度してあるという。念のためWikipediaで最澄の誕生日を調べたら、767年9月15日とあった。境内にある産湯を使ったという古井戸も含め、伝説だからと深く考えないで歩く。坂本は石積みの町とも呼ばれているそうだ。明智光秀がこの町を作ったとき、織田信長の安土城の石積みをした穴太衆(あのうしゅう)を使って自然の石を積ませた。穴太(あのう)という駅をさっき通ったけど、そこに職人が住んだのか。

石積みのある道を歩いて、滋賀院門跡へ。天台宗のトップ、天台座主を江戸時代は皇族が代々つとめたが、その居所がこの門跡。お寺のようでも、坂本の町にあるのはお坊さんの住居である「里坊」がほとんどで、この門跡も里坊。お寺は山にある。織田信長が比叡山を焼いた際には、お寺も焼いたし山坊も焼いた。それで仕方なくお坊さんが坂本に下りてきて、里坊で暮らすようになったという話を聞いて、それは仕方なくではなく世俗化してるから喜んで里に下りてきたのではないかと余計なことを考えた。

仏教の一大中心地、比叡山延暦寺の天台座主を皇族がつとめた江戸時代には、それだけ仏教と皇室のつながりが深かったけれども、明治政府が神仏分離を命じて廃仏毀釈が起きてから、皇室は国家神道との結びつきを強めていった。明治、大正、昭和の天皇が火葬ではなく土葬されたのもその影響だけど、先代の天皇は火葬を希望しているそうだ。そんなことを思い出しながら、滋賀院門跡に入ってお坊さんの話を聞く。比叡山延暦寺と同じ仏具・法具のセットが里坊にもあるから、ここで座主は山と同じ仕事を行うことができる。

写経をした。この門跡を建てた天海が徳川家康の知恵袋として戦場に同行した際、武将ばかりの中で1人だけ袈裟だと都合が悪いというので着用した鎧兜を見た。実戦に使うわけではないから紙ばかりで軽く拵えてあり、金ピカだった。天海は明智光秀だという説があるけれど、紙の鎧は着ないだろうから明智光秀ではなかったか紙の鎧が天海のものでないか、どちらかだろうと思いながらお坊さんの話に耳を傾けた。座主の接見の間に麒麟の絵があった。2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』で坂本が賑わうかと思ったら、コロナ禍でそうでもなかった。

滋賀院門跡の奥の慈眼堂(江戸初期)は、天海の廟所だけど、いろいろ有名な人の供養塔もある。写真は順に、清少納言、和泉式部、紫式部の供養塔。この3人では清少納言の塔がいちばん立派だったが、隅の方に並んでおり、目立つ場所にはさらに大きく、桓武天皇、後陽成天皇、水尾天皇などの供養塔もあった。どうしてここにあるんだろうと思わないこともなかったけど、深く考えないで日吉大社のほうへ引き続き歩いた。ここは以前にも来たことがある。

普段は公開してないという七つの神輿を見せてもらった。祭のとき山の上まで担ぎ上げ、駆け下りて琵琶湖に入るそうだ。それは荒っぽい。

西本宮から東本宮のほうへ回って日吉大社をあとにするとき、ふりかえると猿石があった。前に来たときは素通りした。しゃがみこんだ猿が見送っているような形だというので、よく見ると……見える。私にも猿が見えるぞ。そこから比叡山坂本ケーブルの乗り場まで案内してもらってホテルの人と別れ、ケーブルカーで比叡山延暦寺に上る。このケーブルカーは日本一の長さだと車内で戦国バサラの声優さんがアナウンスしていた。

山の上から琵琶湖をのぞむ。泊ってるのは、あそこだとか見分けがついた。比叡山、夏は涼しくていいけど冬は寒くて修行がつらいことだろう。織田信長に焼かれた後、明智光秀が開いた坂本の里に下りてきた僧の気持ちを想像した。わかる……ありありと私にもわかるぞ。

根本中堂に来るのは十ウン年ぶりだが、2016年から十年間の予定で大修復をやっていた。瓦をどけた屋根などが見学できるようになっている。しかし、私などには見て面白いものではない。撮影禁止の堂内に、1200年絶えることなく灯っている「不滅の法灯」が3つ、うす暗く光っていた。確かに、あれと同じもの(より古いもの)が滋賀院門跡にも灯っていた。お坊さんの話では、比叡山の焼き討ちの時に法灯の火が消えたけど、山形の立石寺と岩手の中尊寺に比叡山の火が分けてあるので、立石寺から種火を運んで延暦寺に点したそうだ。

比叡山をひとめぐりして、またケーブルカーで坂本に下りる。歩き回ってけっこう疲れたので、京阪電車でホテルに戻ってゆっくり休んだ。滋賀院門跡でもらった封筒をあけたら、写経奉納の御朱印と、写経代の領収証がきっちり入っていた。比叡山延暦寺の根本中堂保存修理事業事務局が発行したものだった。財務に明るい人であれば寄付金として税の負担を軽くするのに有用なのだろう。御朱印のほうは、たまにしか持ち歩かない御朱印帳をひらいて糊づけした。