私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりを考える会のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりを考える会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

4日前の私のブログ「小泉元首相の“脱原発論”が明らかにした“治療志向の国 ニッポン”」の中で、1972年の「第1回国連人間環境会議」のある会合でスウェーデンの当時のパルメ首相が述べた「科学者と政治家の役割」を紹介しましたが、今朝の朝日新聞のコラム「天声人語」には、32年前の1981年(昭和56年)に同首相が広島の原爆資料館に残した言葉が次のように紹介されています。

私もこのブログで、広島の原爆資料館に残された故パルメ首相の言葉を紹介したことがあります。そこで、改めて、そのブログを検証してみました。偶然にも、このブログに掲載されていた同首相の言葉も1981年のものでしたが、内容は異なっていました。

天声 人語 どの国の政府であれ、責任ある地位に就く者には、すべて広島を訪ねることを義務づけるべきだ。

私のブログ 世界の人々は、ヒロシマの名において決して過ちを犯してはならない。このことが決して再び起こってはならない。

このブログ内の関連記事

22年前にタイムスリップ 「広島の原爆資料館」と「竹原火力発電所」を訪問(2010-08-14)

「原爆資料館で見つけた故パルメ首相のメッセージ」と「閣内の環境相の位置づけの重要性」(2010-08-17)

今朝の天声人語は、「反核平和の政治家で知られたその人が、天上でうなずいているだろう。被爆国でありながら、『核不使用声明』への賛同を見送って来た日本が、ようやく声明に署名した。これまで、米の「核の傘」に頼る政策に合わないと拒んでいた。」と述べています。

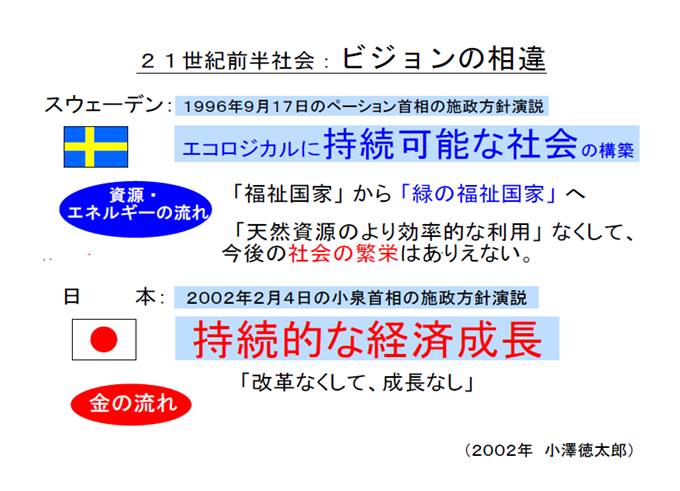

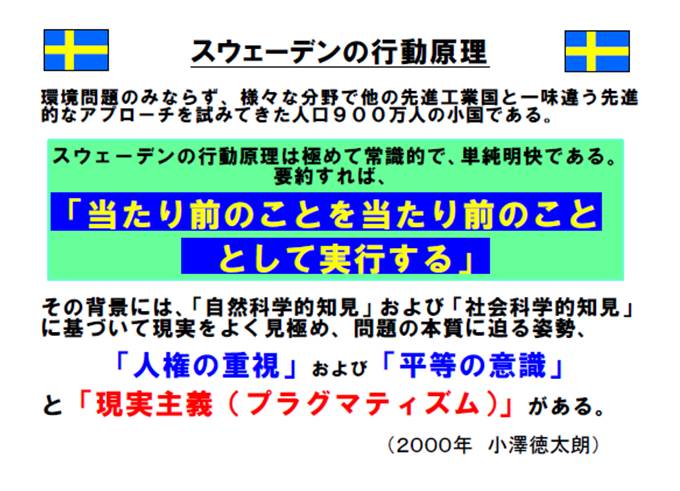

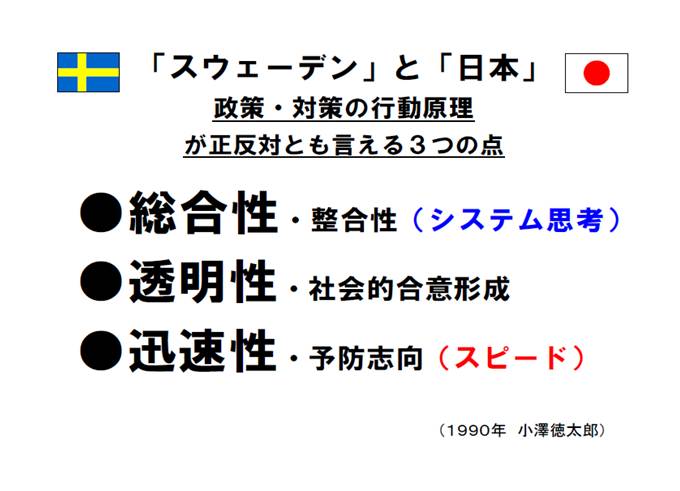

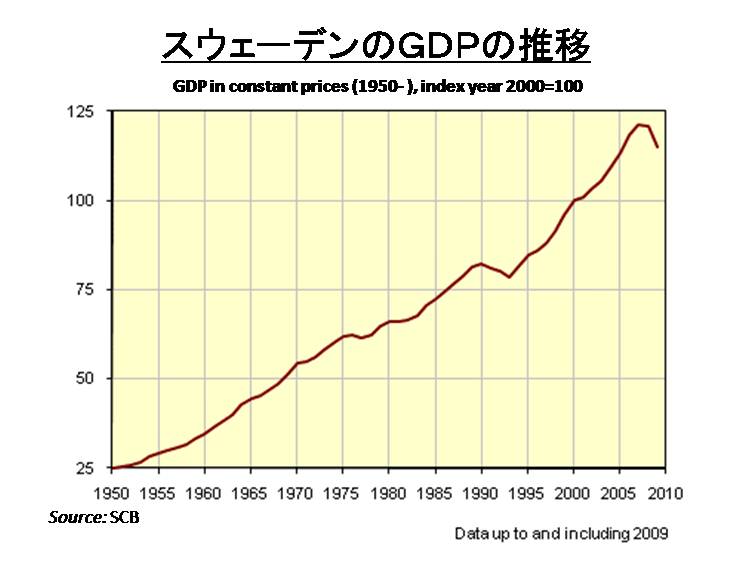

ここでも、国際社会におけるスウェーデンと日本の立ち位置の相違を垣間見ることができます。

ネット上で見つけた関連記事

検証 ヒロシマ 1945〜95 <15> 原爆資料館|検証ヒロシマ|ヒロシマ ...

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりを考える会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

4日前の私のブログ「小泉元首相の“脱原発論”が明らかにした“治療志向の国 ニッポン”」の中で、1972年の「第1回国連人間環境会議」のある会合でスウェーデンの当時のパルメ首相が述べた「科学者と政治家の役割」を紹介しましたが、今朝の朝日新聞のコラム「天声人語」には、32年前の1981年(昭和56年)に同首相が広島の原爆資料館に残した言葉が次のように紹介されています。

私もこのブログで、広島の原爆資料館に残された故パルメ首相の言葉を紹介したことがあります。そこで、改めて、そのブログを検証してみました。偶然にも、このブログに掲載されていた同首相の言葉も1981年のものでしたが、内容は異なっていました。

天声 人語 どの国の政府であれ、責任ある地位に就く者には、すべて広島を訪ねることを義務づけるべきだ。

私のブログ 世界の人々は、ヒロシマの名において決して過ちを犯してはならない。このことが決して再び起こってはならない。

このブログ内の関連記事

22年前にタイムスリップ 「広島の原爆資料館」と「竹原火力発電所」を訪問(2010-08-14)

「原爆資料館で見つけた故パルメ首相のメッセージ」と「閣内の環境相の位置づけの重要性」(2010-08-17)

今朝の天声人語は、「反核平和の政治家で知られたその人が、天上でうなずいているだろう。被爆国でありながら、『核不使用声明』への賛同を見送って来た日本が、ようやく声明に署名した。これまで、米の「核の傘」に頼る政策に合わないと拒んでいた。」と述べています。

ここでも、国際社会におけるスウェーデンと日本の立ち位置の相違を垣間見ることができます。

ネット上で見つけた関連記事

検証 ヒロシマ 1945〜95 <15> 原爆資料館|検証ヒロシマ|ヒロシマ ...