私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

1.2011年2月のブログ掲載記事

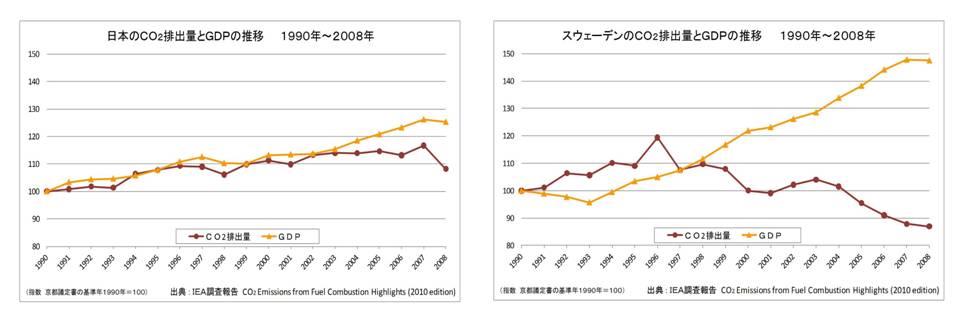

2.低炭素社会:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-27)

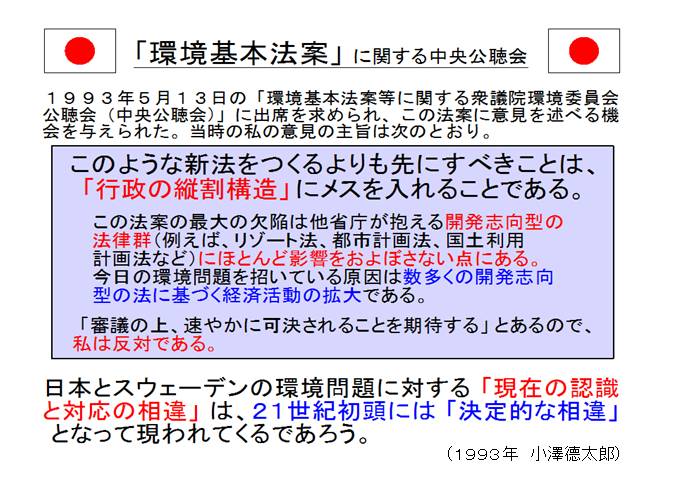

3.地球サミット20年:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-26)

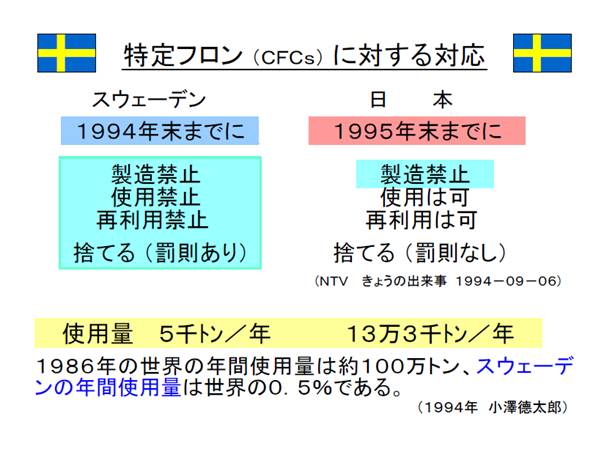

4.オゾン層保護:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-22)

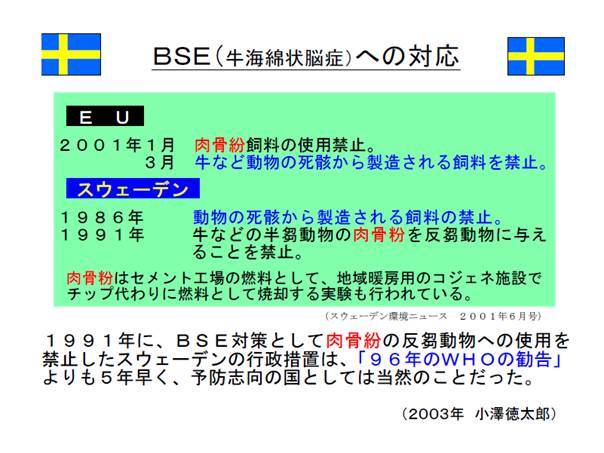

5.動物福祉:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-17)

6.酸性雨汚染 地球を巡る:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-11)

7.地球サミット 新時代の号砲:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-04)

8.再び、「あべこべの国」 日本とスウェーデン(2011-02-01)

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

1.2011年2月のブログ掲載記事

2.低炭素社会:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-27)

3.地球サミット20年:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-26)

4.オゾン層保護:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-22)

5.動物福祉:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-17)

6.酸性雨汚染 地球を巡る:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-11)

7.地球サミット 新時代の号砲:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-04)

8.再び、「あべこべの国」 日本とスウェーデン(2011-02-01)