私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

12月のブログ掲載記事

1.昨年の「偽」と今年の「変」 12月のブログ掲載記事(2008-12-31)

2.スウェーデン社民党党綱領に示された「環境認識」と私が理解した「スウェーデンの行動原理」(2008-12-30)

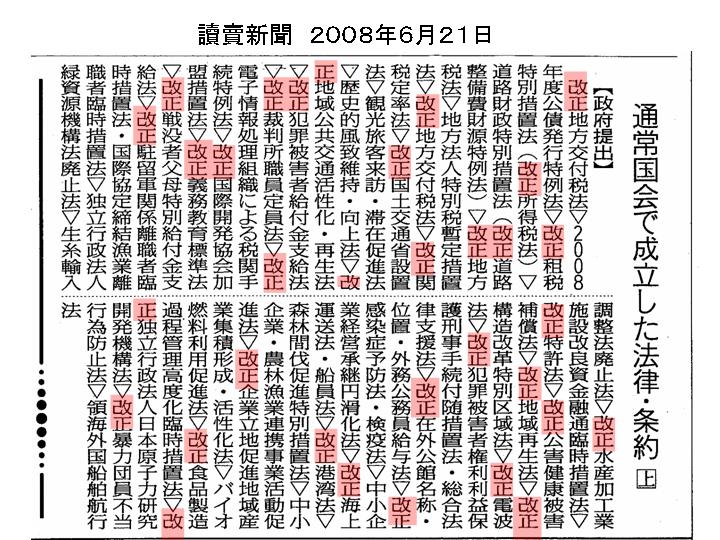

3.100年に一度の経済危機?、未曽有の経済危機?、今年の国会で成立した法律は?(2008-12-29)

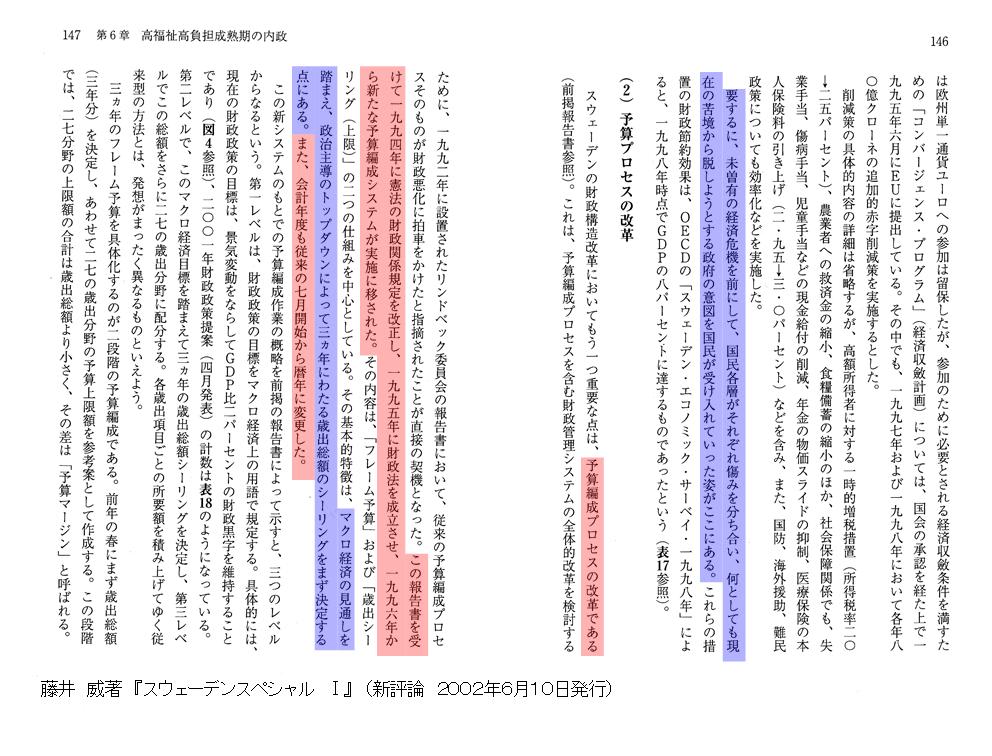

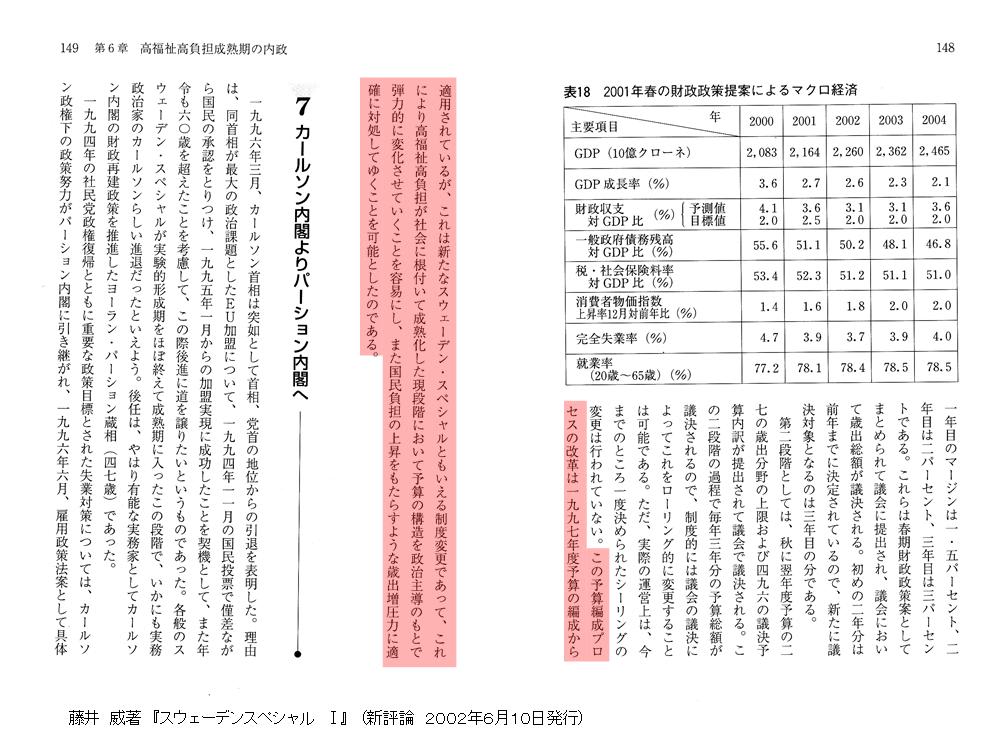

4.もう一つのスウェーデンに学べ② 予算編成の新システム(2008-12-28)

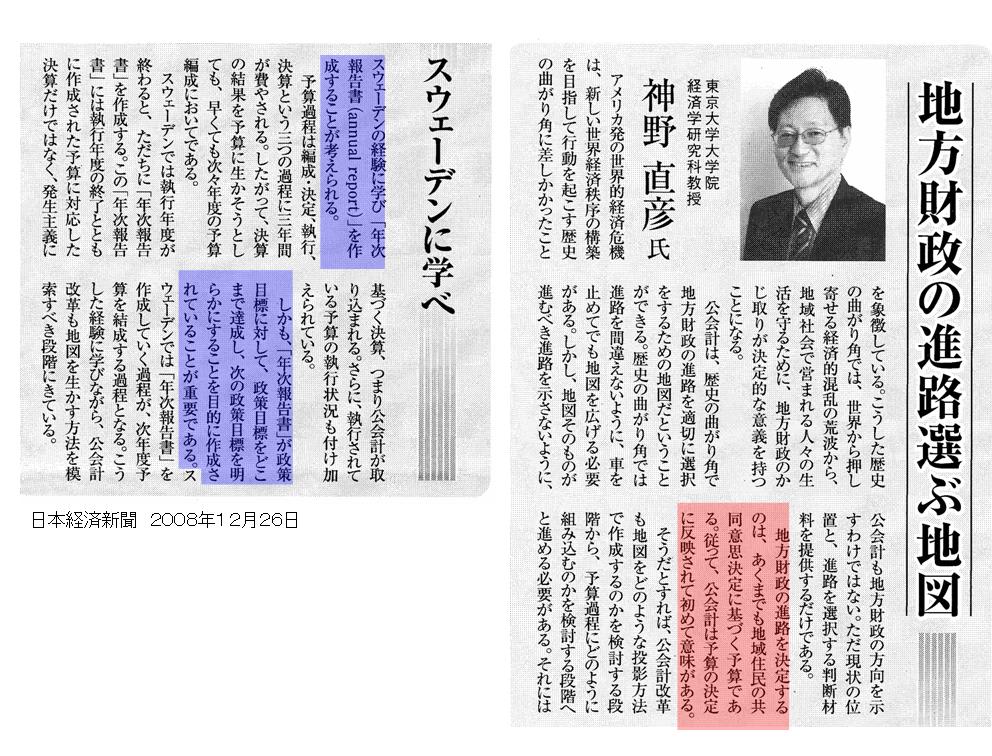

5.もう一つのスウェーデンに学べ 「地方財政の進路選ぶ地図(2008-12-27)

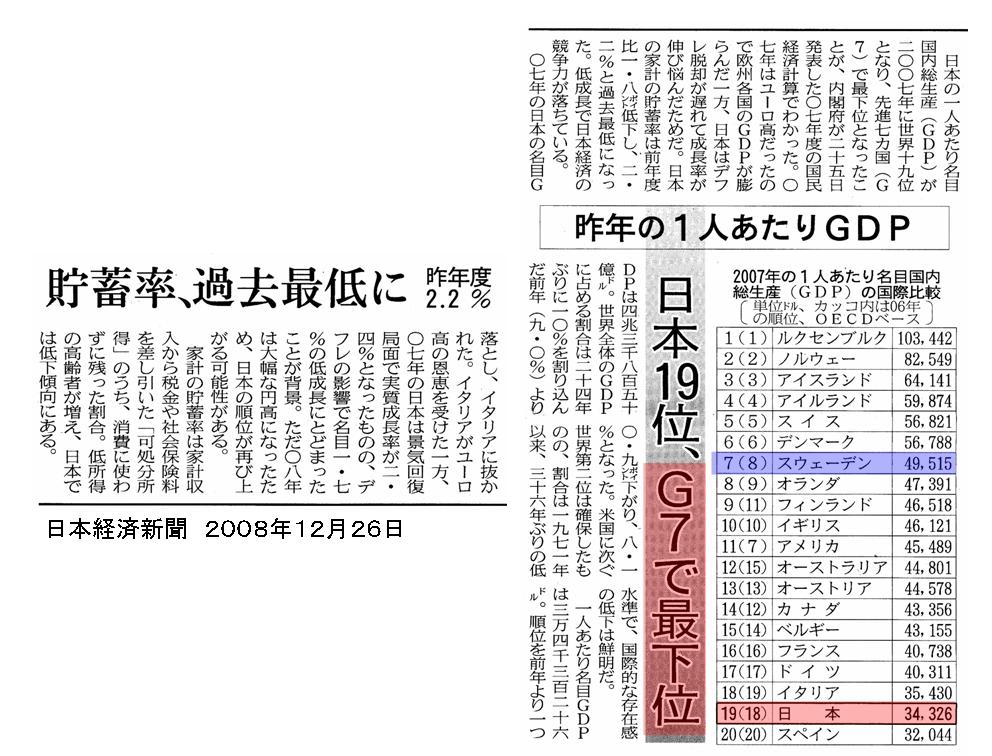

6.2007年 国民一人当たりGDP スウェーデンは8位、日本は19位(G7で最下位)(2008-12-26)

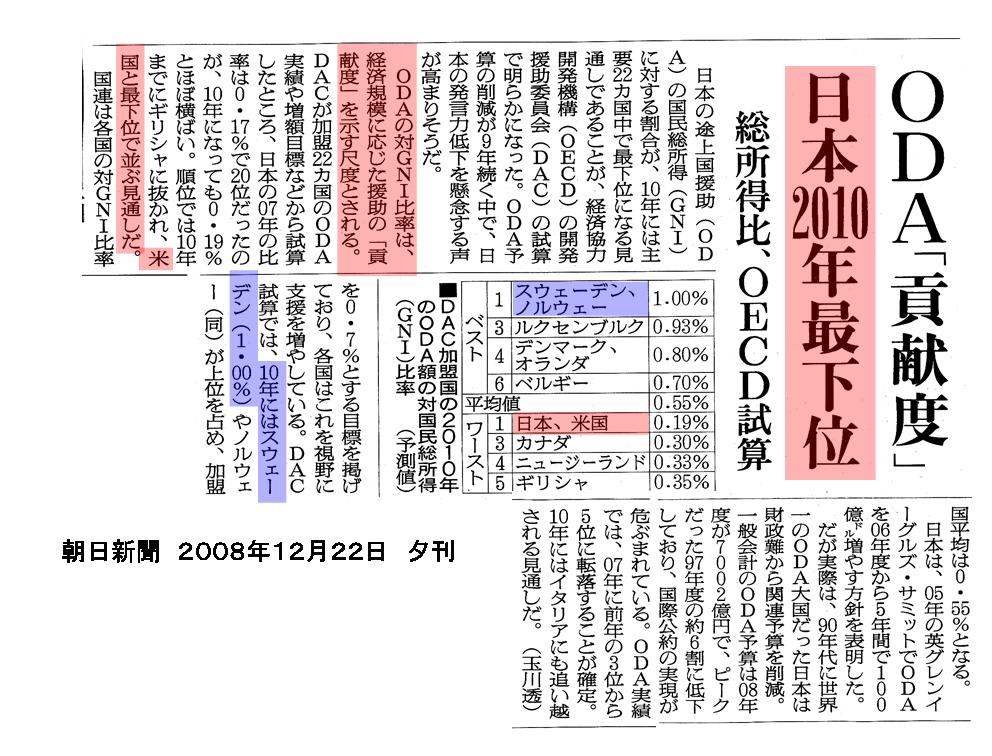

7.2010年のODA試算 日本最下位 ODA対GNI比 スウェーデン1位、日本最下位(2008-12-25)

8.エコロジカルに持続可能な社会「緑の福祉国家」の3つの側面(2008-12-23)

9.竹崎 孜さんが伝える「スウェーデン」:その社会的側面と経済的側面に関する最新情報(2008-12-21)

10.危機の時代 どうする日本 スウェーデン型社会という解答②(2008-12-17)

11.危機の時代 どうする日本 スウェーデン型社会という解答(2008-12-16)

12.環境問題を忘れた「早急な金融危機の解決策」は更なる「大危機」を招く?(2008-12-13)

13.ドイツとポーランドが「今日の化石賞」受賞、欧州のNGOが環境政策ランキングを発表(2008-12-11)

14.雑誌「世界」(2009年1月号)の特集「大不況」に登場する識者の環境意識、ほとんどなし(2008-12-08)

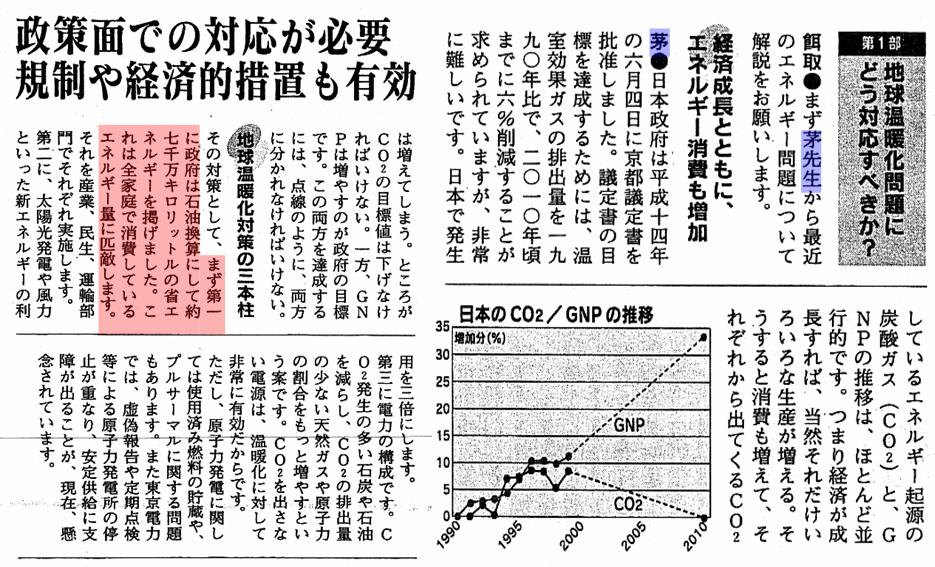

15.日本がなぜ、「今日の化石賞」を受けるのか? 経済成長、エネルギーの消費、CO2排出の整合性なき政策(2008-12-07)

16.2008年COP14で 日本が「今日の化石賞」を受賞(2008-12-05)

17.連続公開講座のお知らせ 2009年1月18日(日)(2008-12-03 )

18.朝日のシリーズ企画「環境元年」 第6部 文明ウオーズが今日から始まる(2008-12-01)

今日はまさに今年最後の日です。米国発の100年に一度と言われる大変深刻な「グローバルな経済危機」に直面して、日本とスウェーデンの両国民の心境は次のようでしょう。

なぜなら、昨日のブログにまとめた行動原理に従って、スウェーデン政府は世界に先駆けて「最適と考えられる対応策(当たり前と考えられること)」を、スピーディに、透明性を持って、包括的に、そして眼の前の対策だけでなく、システマティックに対応しているからです。

ところで、今年の日本の状況を漢字一文字で表すと「変」だそうです。この漢字を選んだ主催者は「変」の字にいろいろな意味合いを託しているようですが、選ばれた「変」はオバマ米次期大統領が選挙戦で掲げた「Change」(日本語では変革というような訳があたえられているようです)のように、「行動を伴って、困った既存の状況」を変えていこうという積極的な意味はなく、「日本の社会は変だ、おかしい」いう社会の現状を現象的にあらわしている「変」にすぎないのではないでしょうか。

今となっては、まことに心もとないのですが、私のかすかな記憶では、米国の大統領選でクリントン元大統領も「Change」という言葉を掲げていたと思います。

では、昨年は何という字だったでしょうか? そして、昨年の大晦日のブログで私が何を書いたか、それを振り返る機会をつくって、新年を迎えたいと思います。

35年の虚しさ:1972年の「GNP至上反省」と2007年の「偽」、でもまだ希望はある!

(2007-12-31)

それでは、来年また、再会しましょう。

よいお年を。

アーカイブ(公開論文集)

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

12月のブログ掲載記事

1.昨年の「偽」と今年の「変」 12月のブログ掲載記事(2008-12-31)

2.スウェーデン社民党党綱領に示された「環境認識」と私が理解した「スウェーデンの行動原理」(2008-12-30)

3.100年に一度の経済危機?、未曽有の経済危機?、今年の国会で成立した法律は?(2008-12-29)

4.もう一つのスウェーデンに学べ② 予算編成の新システム(2008-12-28)

5.もう一つのスウェーデンに学べ 「地方財政の進路選ぶ地図(2008-12-27)

6.2007年 国民一人当たりGDP スウェーデンは8位、日本は19位(G7で最下位)(2008-12-26)

7.2010年のODA試算 日本最下位 ODA対GNI比 スウェーデン1位、日本最下位(2008-12-25)

8.エコロジカルに持続可能な社会「緑の福祉国家」の3つの側面(2008-12-23)

9.竹崎 孜さんが伝える「スウェーデン」:その社会的側面と経済的側面に関する最新情報(2008-12-21)

10.危機の時代 どうする日本 スウェーデン型社会という解答②(2008-12-17)

11.危機の時代 どうする日本 スウェーデン型社会という解答(2008-12-16)

12.環境問題を忘れた「早急な金融危機の解決策」は更なる「大危機」を招く?(2008-12-13)

13.ドイツとポーランドが「今日の化石賞」受賞、欧州のNGOが環境政策ランキングを発表(2008-12-11)

14.雑誌「世界」(2009年1月号)の特集「大不況」に登場する識者の環境意識、ほとんどなし(2008-12-08)

15.日本がなぜ、「今日の化石賞」を受けるのか? 経済成長、エネルギーの消費、CO2排出の整合性なき政策(2008-12-07)

16.2008年COP14で 日本が「今日の化石賞」を受賞(2008-12-05)

17.連続公開講座のお知らせ 2009年1月18日(日)(2008-12-03 )

18.朝日のシリーズ企画「環境元年」 第6部 文明ウオーズが今日から始まる(2008-12-01)

今日はまさに今年最後の日です。米国発の100年に一度と言われる大変深刻な「グローバルな経済危機」に直面して、日本とスウェーデンの両国民の心境は次のようでしょう。

なぜなら、昨日のブログにまとめた行動原理に従って、スウェーデン政府は世界に先駆けて「最適と考えられる対応策(当たり前と考えられること)」を、スピーディに、透明性を持って、包括的に、そして眼の前の対策だけでなく、システマティックに対応しているからです。

ところで、今年の日本の状況を漢字一文字で表すと「変」だそうです。この漢字を選んだ主催者は「変」の字にいろいろな意味合いを託しているようですが、選ばれた「変」はオバマ米次期大統領が選挙戦で掲げた「Change」(日本語では変革というような訳があたえられているようです)のように、「行動を伴って、困った既存の状況」を変えていこうという積極的な意味はなく、「日本の社会は変だ、おかしい」いう社会の現状を現象的にあらわしている「変」にすぎないのではないでしょうか。

今となっては、まことに心もとないのですが、私のかすかな記憶では、米国の大統領選でクリントン元大統領も「Change」という言葉を掲げていたと思います。

では、昨年は何という字だったでしょうか? そして、昨年の大晦日のブログで私が何を書いたか、それを振り返る機会をつくって、新年を迎えたいと思います。

35年の虚しさ:1972年の「GNP至上反省」と2007年の「偽」、でもまだ希望はある!

(2007-12-31)

それでは、来年また、再会しましょう。

よいお年を。