私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

気持ちを新たに、そして真剣に!(4/1)

IT革命と環境問題① ITを経済発展の起爆剤!(4/2)

IT革命と環境問題② 乏しい環境経済・政策学会の反応(4/3)

「東京ミッドタウン」がオープンした(4/3)

IT革命と環境問題③ 「IT革命」への期待と懸念(4/4)

06年のODA実績 GNI比 スウェーデン1位、日本18位(4/4)

今日の決断が将来を原則的に決める(4/4)

IT革命と環境問題④">IT革命による部分改良が社会全体のエネルギー消費を減らすか

(4/5)

巨大構造物と環境問題① 90年代の建設業界の「環境意識」(4/5)

IT革命と環境問題⑤ テレビ会議はCO2を削減するか?(4/6)

巨大構造物と環境問題② 建設業界の専門家は私の疑問にどう答える(4/6)

IT革命と環境問題⑥ 放送のデジタル化への懸念(4/6)

IT革命と環境問題⑦ IT化による電力消費の増加(4/7)

2月の景気動向指数(4/7)

巨大構造物と環境問題③ 技術者の恐ろしい単純思考(4/7)

巨大構造物と環境問題④ 妄想か、ファンタジーか(4/8)

IT革命と環境問題⑧ IT革命、忘れてはならないこと(4/8)

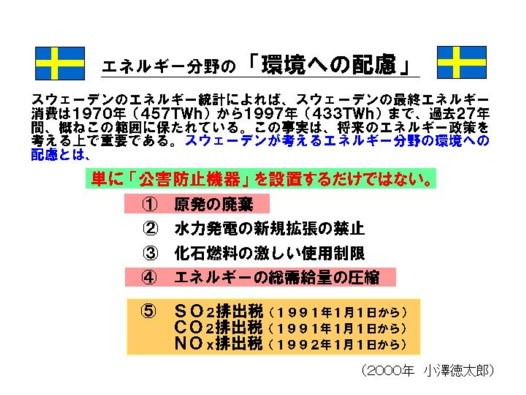

IT革命と環境問題⑨ スウェーデンはどうなっているか(4/9)

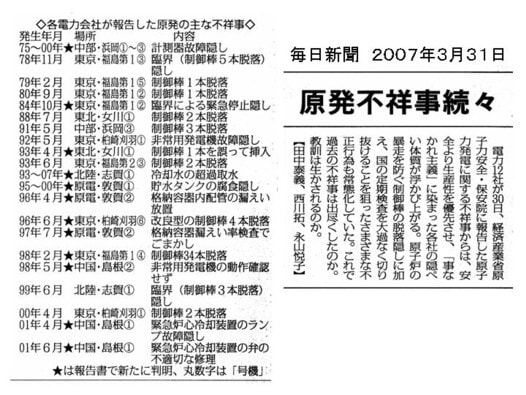

原発を考える① まずは、皆さんへの質問(4/10)

原発を考える② 原子力委員会の「原発」の特性と位置づけ(4/11)

原発を考える③ 4月10日の「設問の意図」(4/12)

原発を考える④ 過去の「原発に関する世論調査」(4/13)

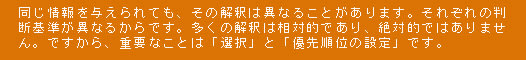

原発を考える⑤ エネルギーの議論は「入口の議論」だけでなく、「出口の議論」

も同時に行う(4/14)

原発を考える⑥ 原発に否定的な国際的評価の事例(4/15)

原発を考える⑦ それでは、高速増殖炉は、核融合炉は(4/16)

原発を考える⑧ 原発と持続可能な社会-その1(4/17)

原発を考える⑨ 原発と持続可能な社会-その2(4/18)

原発を考える⑩ 「持続可能な社会」のエネルギー体系とは(4/19)

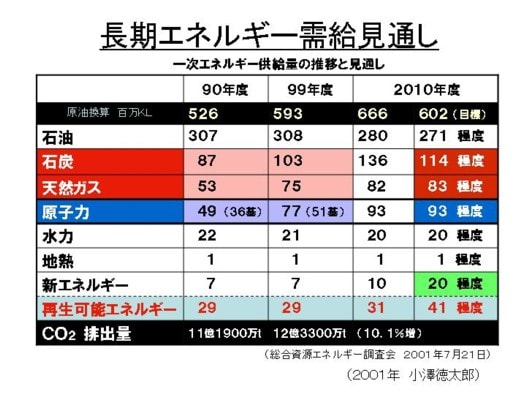

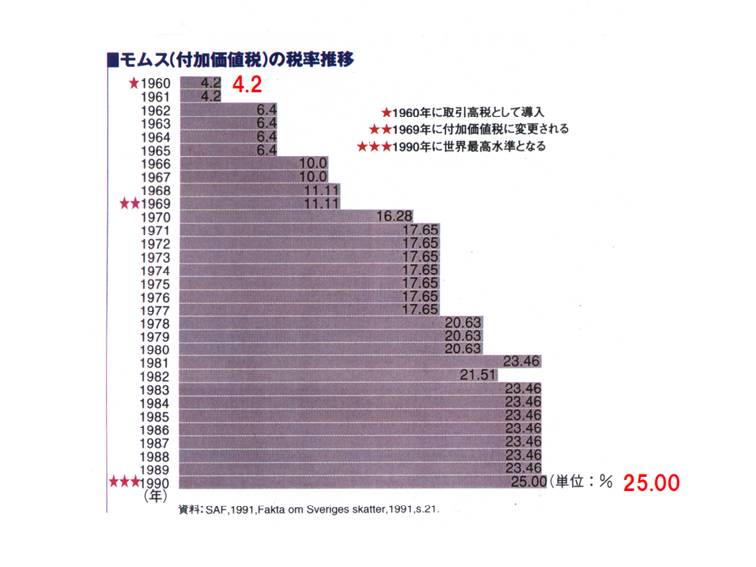

緑の福祉国家⑳ 税制の改革① 課税対象の転換へ(4/20)

緑の福祉国家21 税制の改革② バッズ課税・グッズ減税の原則(4/21)

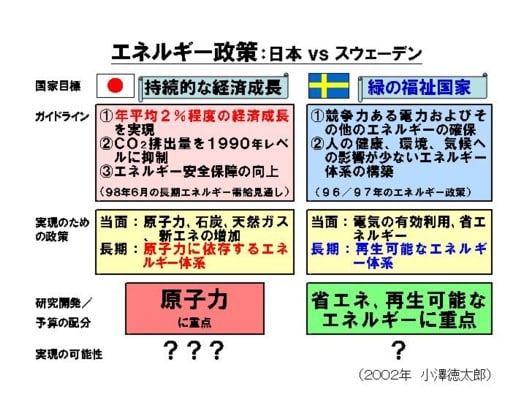

緑の福祉国家22 エネルギー体系の転換① 原発を新設しない・脱石油(4/22)

原発を考える⑪ CO2削減効果はない「原発」(4/22)

原発を考える⑫ (最終回) 私の素朴な疑問(4/23)

緑の福祉国家23 エネルギー体系の転換② 原発廃棄 「政治主導」から「電力会社主導へ」

(4/23)

緑の福祉国家24 エネルギー体系の転換③ GDPと一次エネルギー消費のデカップリング

(4/24)

緑の福祉国家25 エネルギー体系の転換④ 水力発電の新規拡張禁止(4/25)

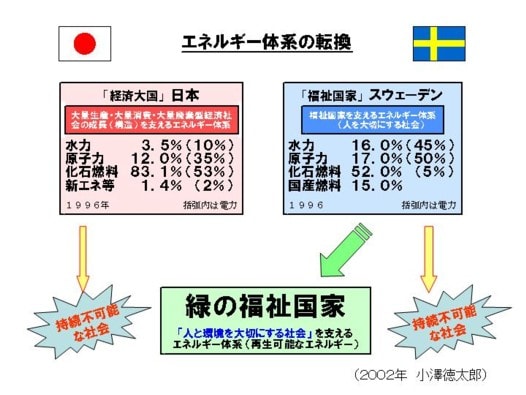

緑の福祉国家26 エネルギー体系の転換⑤ 10年前の1996年の状況(4/26)

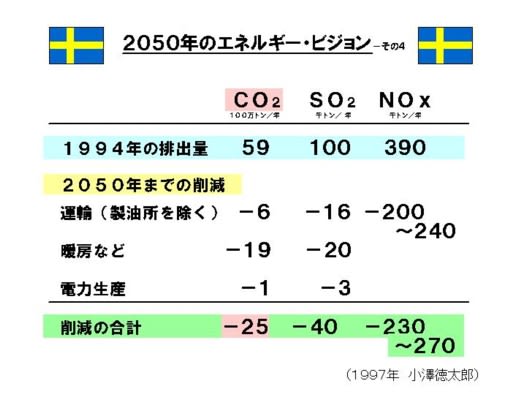

緑の福祉国家27 エネルギー体系の転換⑥ 電力研究所の2050年のエネルギー・ビジョン

(4/27)

緑の福祉国家28 エネルギー体系の転換⑦ 政府の2050年のエネルギー・シナリオ(4/28 )

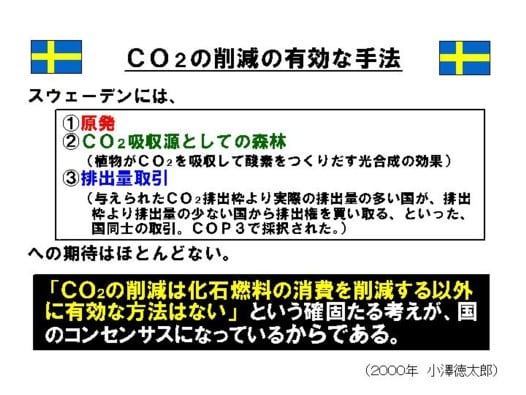

緑の福祉国家29 エネルギー体系の転換⑧ 気候変動への有効な対応策(4/29)

緑の福祉国家30 エネルギー体系の転換⑨ スウェーデンの「バイオ燃料に対する基本認識」

(4/30)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。