私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

3月のブログ掲載記事

1.2009年2月および3月のブログ掲載記事(2009-03-31)

2009年 IT活用度ランキング:スウェーデン2位、日本17位(2008-03-28)

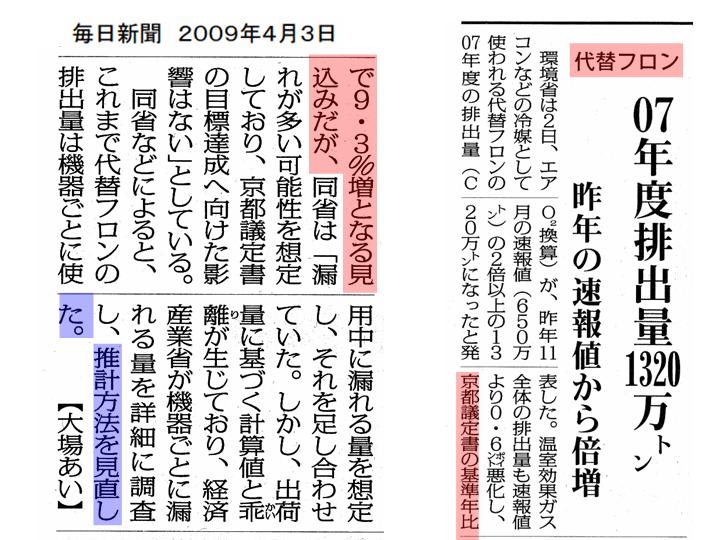

2.代替フロン(HFC)で新たな問題が発生(2009-03-26)

3.巨大構造物が抱える大問題 都庁舎 780億円大改修(2009-03-25)

4.アクアライン通行料の値下げは、環境負荷を増大する(2009-03-24)

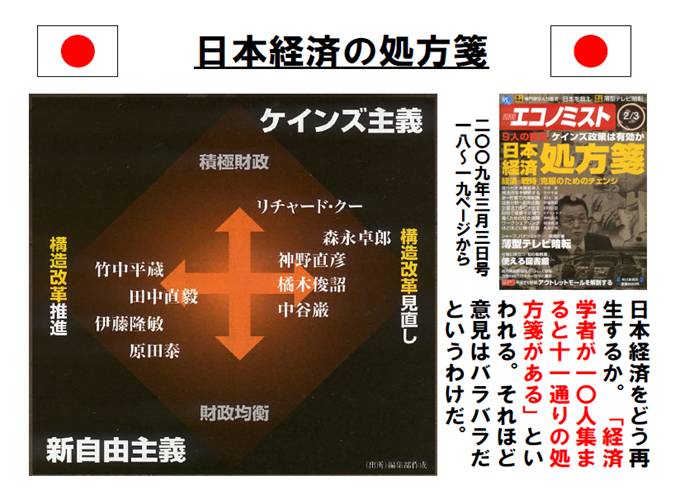

5.「エコノミストはもともと将来を予測できない」とエコノミストは言う(2009-03-23)

6.私の疑問に初めて正面から答えた経済学者、中谷さんの最新著「なぜ資本主義は自壊したのか」(2009-03-22)

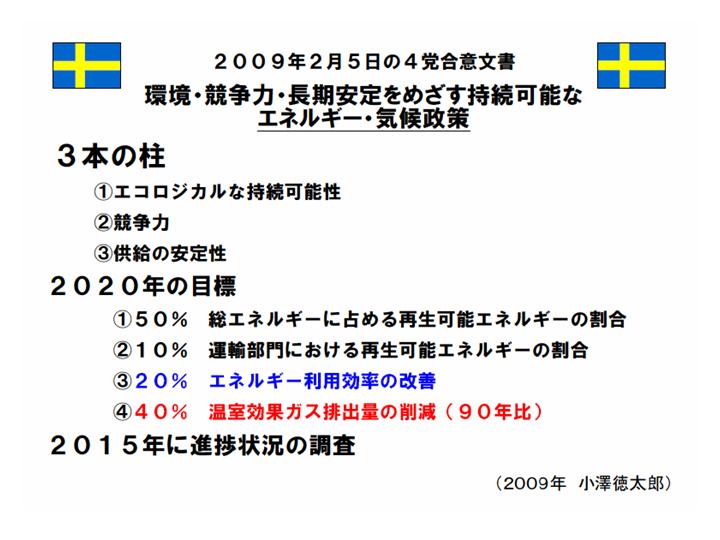

7.またしてもミスリードをしかねない「スウェーデンの脱原発政策転換」という日本の報道(2009-03-21)

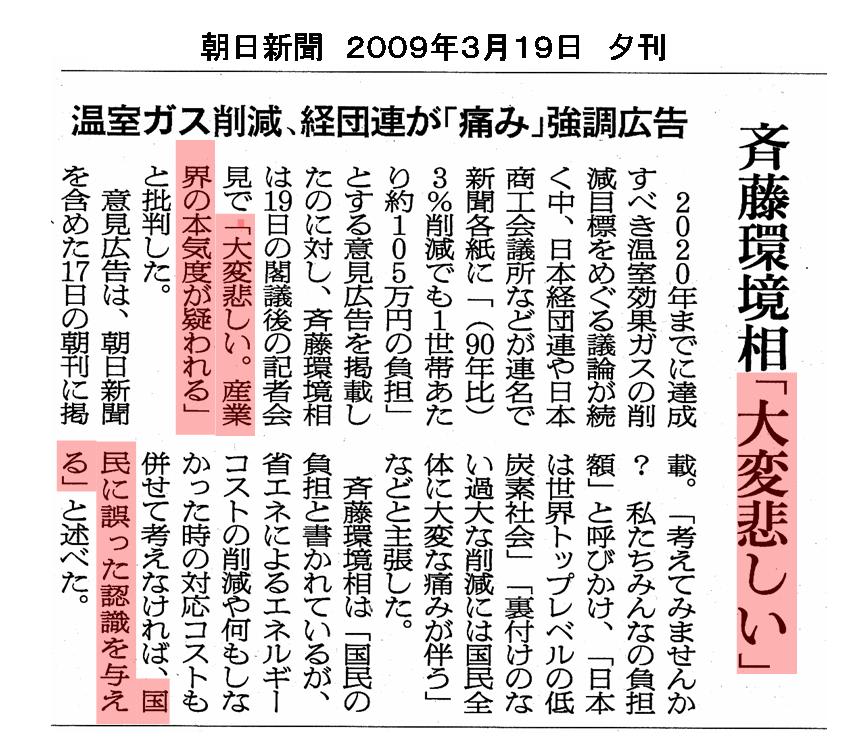

8.斉藤環境大臣が今回の「業界の意見広告」を批判、過去には怪しげな密約や根回しも(20009-03-19)

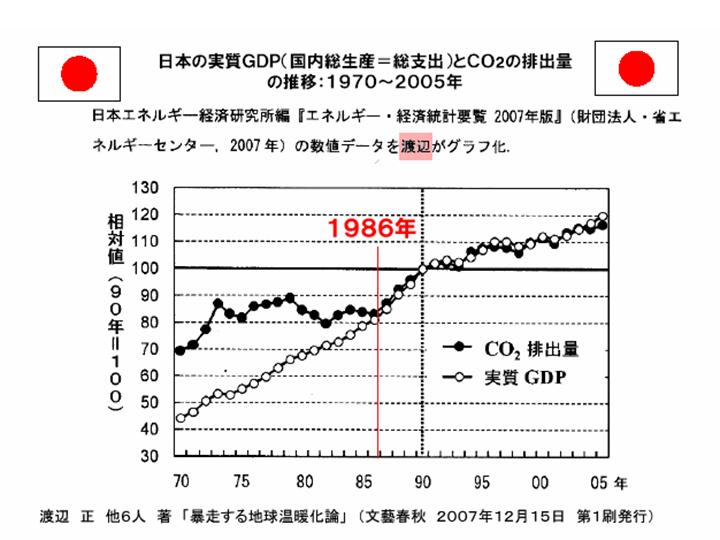

9.日本は世界トップレベルの低炭素社会? 産業界の判断基準が明らかにされた「意見広告」(2009-03-17)

10.3月15日のトークショー「ぶんぶん通信 NO.1」(2009-03-16)

2月のブログ掲載記事

1.3月15日(日)の2つの催しもの(2009-02-25)

2.15年前のウォーラーステインの主張がいよいよ現実に!(2009-02-01)

アーカイブ(公開論文集)

3月のブログ掲載記事

1.2009年2月および3月のブログ掲載記事(2009-03-31)

2009年 IT活用度ランキング:スウェーデン2位、日本17位(2008-03-28)

2.代替フロン(HFC)で新たな問題が発生(2009-03-26)

3.巨大構造物が抱える大問題 都庁舎 780億円大改修(2009-03-25)

4.アクアライン通行料の値下げは、環境負荷を増大する(2009-03-24)

5.「エコノミストはもともと将来を予測できない」とエコノミストは言う(2009-03-23)

6.私の疑問に初めて正面から答えた経済学者、中谷さんの最新著「なぜ資本主義は自壊したのか」(2009-03-22)

7.またしてもミスリードをしかねない「スウェーデンの脱原発政策転換」という日本の報道(2009-03-21)

8.斉藤環境大臣が今回の「業界の意見広告」を批判、過去には怪しげな密約や根回しも(20009-03-19)

9.日本は世界トップレベルの低炭素社会? 産業界の判断基準が明らかにされた「意見広告」(2009-03-17)

10.3月15日のトークショー「ぶんぶん通信 NO.1」(2009-03-16)

2月のブログ掲載記事

1.3月15日(日)の2つの催しもの(2009-02-25)

2.15年前のウォーラーステインの主張がいよいよ現実に!(2009-02-01)