私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

福島第1原発事故後の3月20日から連載を始めた20年前の私の本「いま、環境・エネルギー問題を考える 現実主義の国スウェーデンを通して」の第6章 エネルギー体系修正への挑戦が今日で終わりとなりました。いかかでしたか。私はこの中に日本の将来のエネルギー政策を考えるときにヒントになりそうな事項がかなり含まれていると思っています。この機会に、この本の中で、十分に触れてなかった次の2つの視点を補強しておこうと思います。

原発をなくすだけなら、スウェーデンの「脱原発」は簡単だ

ただ単に原発をなくすだけなら、スウェーデンにとって「脱原発」は技術的には容易なことです。日本のように安い海外炭で火力発電所をつくる(スウェーデンに石炭を売りたい欧州の国はありますし)とか、天然ガス火力発電所をつくるとか、あるいは、水力発電所(開発の余地はかなりある)をさらに新設すればそれですむことです。

しかし、あえてそのような政策をとらなかったのは、スウェーデンのエネルギー政策が原発をなくせばよいとする「単なる脱原発政策」ではなく、1980年以降、「エネルギー体系全体を環境に十分配慮したエネルギー体系に変えていく政策」に発展的に変わってきたからです。

次の関連記事はいかにもスウェーデン的な考え方を示しています。

関連記事

緑の福祉国家25 エネルギー体系の転換④ 水力発電の新規拡張の禁止(2007-04-25)

日本原子力産業会議の招きで90年5月に来日したスウェーデン・エネルギー庁のハンス・ローデ長官は、東京で開催された「スウェーデンのエネルギー政策に関する講演会」で、「北部4河川の周辺環境は、スウェーデンのみならずヨーロッパ全体に残された自然という観点から保全されなければならない」と述べ、一国のエネルギー政策のために貴重な自然を破壊することは避けなければならないという認識を示しました。

エネルギー体系を修正する原則

日本の原子力関係者の間では比較的よく知られているスウェーデンのエネルギー源に関する“一見矛盾する3つの原則” 、

①原子力を段階的に廃棄する、

②水力は増やさない、そして、

③化石燃料への依存を少なくする

があります。この3つの原則のもとで「エコロジカルに持続可能な社会を支えるエネルギー体系に転換して行きたい」ということから「再生可能なエネルギーの開発」に予算をつけてきたのです。

その努力を1980年から現在まで、およそ30年間ずっと続けてきました。けれども、最初に想定されたほど簡単には再生可能エネルギー主体のエネルギー体系を構築するのは難しく、結局、政治的には原発を2基廃棄しただけに終わりました

これまでの話は国際的な冷戦構造のもとでスウェーデンの国内事情だけで原発を段階的に廃棄するという話だったのですが、90年代後半になりますとナショナル・グリッド(国の電力網)も国内だけでなく隣国と連携するようになり、スウェーデン国内だけでエネルギー問題を完結させるという考えは、時代の流れに合わなくなりました。1995年に、スウェーデンはEUに加盟したからです。

日本の原発推進派の人たちがおそらく気づいていないことは、スウェーデンが今日までのおよそ30年間に確かに原発を2基しか廃棄しなかったけれども、この間「再生可能エネルギーの開発」や「熱の有効利用」に継続的に予算をつけて研究開発を続けてきたという事実です。

ですから、その積み重ねというのはものすごいものがあります。特に「熱利用技術」の分野で、スウェーデンは現在、おそらく世界一の技術を持っていると思います。スウェーデンのエネルギー政策の基本は、日本と違って、「電力だけでなくエネルギー全体の総量を減らすに方向に持っていかなければ環境・エネルギー問題は解決できない」と考えている点にあります。ですから、まず、省エネです。

関連記事

不十分な日本の「省エネルギー」という概念、 正しくは「エネルギー効率の改善」という概念だ!(2007-11-26)

「省エネルギー」の考え方(2007-11-27)

日本の省エネの意味は「総量の削減」ではなく、「原単位の向上」

「日本の省エネ」はこれまでのところ、エネルギーの総量を減らすという方向にはありません。私が不思議に思うのは、「日本の省エネ」の概念です。政府の政策担当者や歴代の首相も経済界のリーダーも評論家も、そして、マスメディアもそろって「日本は世界に冠たる省エネ国家だ」「世界に冠たる日本の省エネ技術で世界をリードする」「日本は乾いた雑巾を絞るような・・・・・」などと言うのです。

たとえば、2009年になって日本の経済界が「温暖化に関する意見広告」を2回出しました。全国紙の全面広告です。ご承知だと思いますが、一つは「考えてみませんか? 私たちみんなの負担。」(2009年3月17日)です。もう一つは「考えてみませんか? 日本にふさわしい目標を。」(2009年5月21日)です。

3月17日の広告には、経済界が「省エネをどう考えるかを示す判断基準」が明確に図示されています。それによりますと、日本の省エネは、「エネルギーの総量を減らすという概念」ではなく、「原単位」と呼ばれる製品ごとの、あるいは、産業分野別ごとの、たとえば鉄鋼業の分野でしたら、鉄1トン作るのにどれだけのエネルギーが必要だったかという相対的な割合を示す 「原単位」とか、「効率化」という概念で、それらを向上させることが省エネだというわけです。

ですから、日本政府をはじめ政治家、経済界、評論家、マスメディアも日本は省エネの最先端の技術を持っていると言うのですが、日本のエネルギーの総量は、少しも減ってはいないのです。逆に増えています。

CO2も減っていいはずなのですが、全然減っていません。「原単位の向上」、あるいは、「効率化の向上」には一生懸命努力しましたが、それらを向上させてエネルギーの総量の削減をはかるという努力をしてこなかったからです。これが日本の現状です。

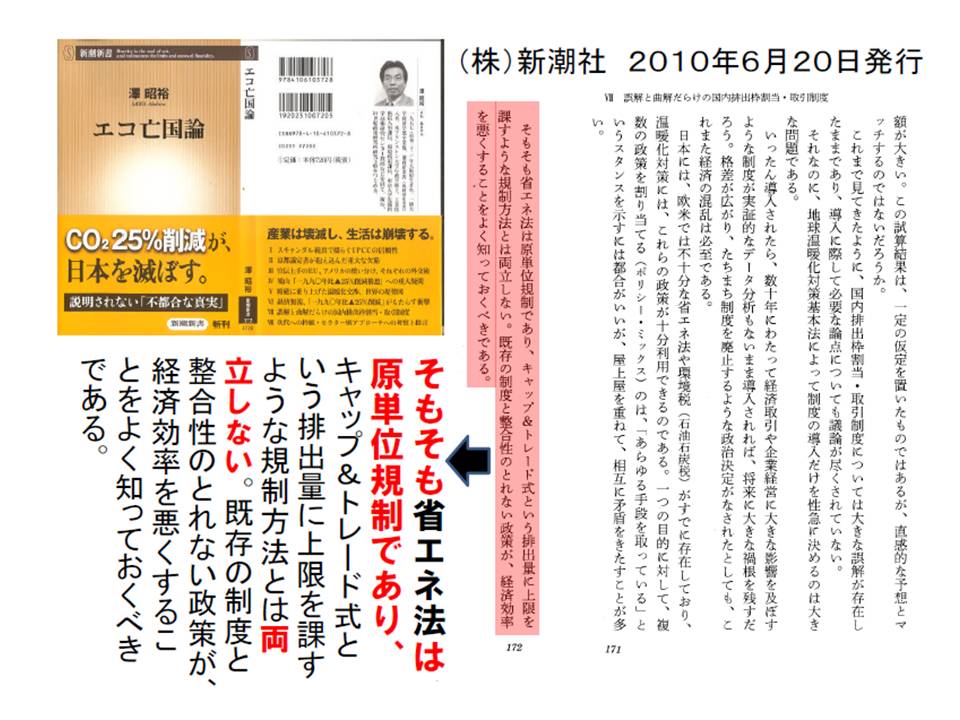

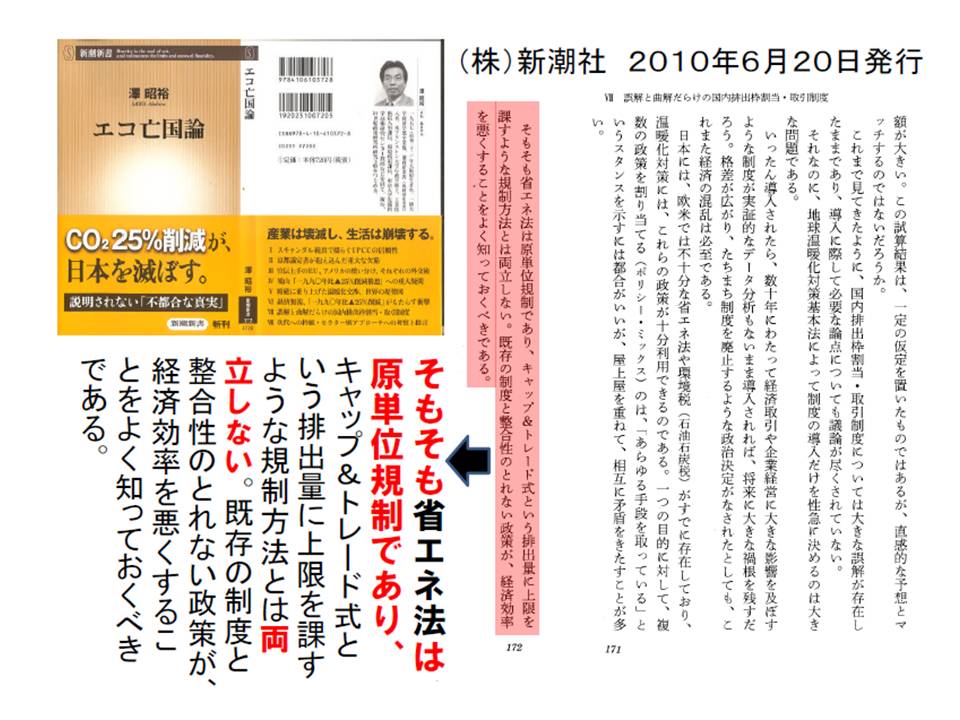

このことは、産業界の立場で「日本の温暖化対策」について、精力的に論評を続けておられる澤 昭裕さん(元通産省環境課長で、現在、日本経団連のシンクタンク「21世紀政策研究所」研究主幹)の近著にはっきりと次のように書かれています。

つまり、日本が主張する「省エネ」は国際社会が決めた総量規制に対応していないということなのです。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

福島第1原発事故後の3月20日から連載を始めた20年前の私の本「いま、環境・エネルギー問題を考える 現実主義の国スウェーデンを通して」の第6章 エネルギー体系修正への挑戦が今日で終わりとなりました。いかかでしたか。私はこの中に日本の将来のエネルギー政策を考えるときにヒントになりそうな事項がかなり含まれていると思っています。この機会に、この本の中で、十分に触れてなかった次の2つの視点を補強しておこうと思います。

原発をなくすだけなら、スウェーデンの「脱原発」は簡単だ

ただ単に原発をなくすだけなら、スウェーデンにとって「脱原発」は技術的には容易なことです。日本のように安い海外炭で火力発電所をつくる(スウェーデンに石炭を売りたい欧州の国はありますし)とか、天然ガス火力発電所をつくるとか、あるいは、水力発電所(開発の余地はかなりある)をさらに新設すればそれですむことです。

しかし、あえてそのような政策をとらなかったのは、スウェーデンのエネルギー政策が原発をなくせばよいとする「単なる脱原発政策」ではなく、1980年以降、「エネルギー体系全体を環境に十分配慮したエネルギー体系に変えていく政策」に発展的に変わってきたからです。

次の関連記事はいかにもスウェーデン的な考え方を示しています。

関連記事

緑の福祉国家25 エネルギー体系の転換④ 水力発電の新規拡張の禁止(2007-04-25)

日本原子力産業会議の招きで90年5月に来日したスウェーデン・エネルギー庁のハンス・ローデ長官は、東京で開催された「スウェーデンのエネルギー政策に関する講演会」で、「北部4河川の周辺環境は、スウェーデンのみならずヨーロッパ全体に残された自然という観点から保全されなければならない」と述べ、一国のエネルギー政策のために貴重な自然を破壊することは避けなければならないという認識を示しました。

エネルギー体系を修正する原則

日本の原子力関係者の間では比較的よく知られているスウェーデンのエネルギー源に関する“一見矛盾する3つの原則” 、

①原子力を段階的に廃棄する、

②水力は増やさない、そして、

③化石燃料への依存を少なくする

があります。この3つの原則のもとで「エコロジカルに持続可能な社会を支えるエネルギー体系に転換して行きたい」ということから「再生可能なエネルギーの開発」に予算をつけてきたのです。

その努力を1980年から現在まで、およそ30年間ずっと続けてきました。けれども、最初に想定されたほど簡単には再生可能エネルギー主体のエネルギー体系を構築するのは難しく、結局、政治的には原発を2基廃棄しただけに終わりました

これまでの話は国際的な冷戦構造のもとでスウェーデンの国内事情だけで原発を段階的に廃棄するという話だったのですが、90年代後半になりますとナショナル・グリッド(国の電力網)も国内だけでなく隣国と連携するようになり、スウェーデン国内だけでエネルギー問題を完結させるという考えは、時代の流れに合わなくなりました。1995年に、スウェーデンはEUに加盟したからです。

日本の原発推進派の人たちがおそらく気づいていないことは、スウェーデンが今日までのおよそ30年間に確かに原発を2基しか廃棄しなかったけれども、この間「再生可能エネルギーの開発」や「熱の有効利用」に継続的に予算をつけて研究開発を続けてきたという事実です。

ですから、その積み重ねというのはものすごいものがあります。特に「熱利用技術」の分野で、スウェーデンは現在、おそらく世界一の技術を持っていると思います。スウェーデンのエネルギー政策の基本は、日本と違って、「電力だけでなくエネルギー全体の総量を減らすに方向に持っていかなければ環境・エネルギー問題は解決できない」と考えている点にあります。ですから、まず、省エネです。

関連記事

不十分な日本の「省エネルギー」という概念、 正しくは「エネルギー効率の改善」という概念だ!(2007-11-26)

「省エネルギー」の考え方(2007-11-27)

日本の省エネの意味は「総量の削減」ではなく、「原単位の向上」

「日本の省エネ」はこれまでのところ、エネルギーの総量を減らすという方向にはありません。私が不思議に思うのは、「日本の省エネ」の概念です。政府の政策担当者や歴代の首相も経済界のリーダーも評論家も、そして、マスメディアもそろって「日本は世界に冠たる省エネ国家だ」「世界に冠たる日本の省エネ技術で世界をリードする」「日本は乾いた雑巾を絞るような・・・・・」などと言うのです。

たとえば、2009年になって日本の経済界が「温暖化に関する意見広告」を2回出しました。全国紙の全面広告です。ご承知だと思いますが、一つは「考えてみませんか? 私たちみんなの負担。」(2009年3月17日)です。もう一つは「考えてみませんか? 日本にふさわしい目標を。」(2009年5月21日)です。

3月17日の広告には、経済界が「省エネをどう考えるかを示す判断基準」が明確に図示されています。それによりますと、日本の省エネは、「エネルギーの総量を減らすという概念」ではなく、「原単位」と呼ばれる製品ごとの、あるいは、産業分野別ごとの、たとえば鉄鋼業の分野でしたら、鉄1トン作るのにどれだけのエネルギーが必要だったかという相対的な割合を示す 「原単位」とか、「効率化」という概念で、それらを向上させることが省エネだというわけです。

ですから、日本政府をはじめ政治家、経済界、評論家、マスメディアも日本は省エネの最先端の技術を持っていると言うのですが、日本のエネルギーの総量は、少しも減ってはいないのです。逆に増えています。

CO2も減っていいはずなのですが、全然減っていません。「原単位の向上」、あるいは、「効率化の向上」には一生懸命努力しましたが、それらを向上させてエネルギーの総量の削減をはかるという努力をしてこなかったからです。これが日本の現状です。

このことは、産業界の立場で「日本の温暖化対策」について、精力的に論評を続けておられる澤 昭裕さん(元通産省環境課長で、現在、日本経団連のシンクタンク「21世紀政策研究所」研究主幹)の近著にはっきりと次のように書かれています。

つまり、日本が主張する「省エネ」は国際社会が決めた総量規制に対応していないということなのです。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

おわりに

「地球環境元年」という言葉があるとすれば、わが国にとっての地球環境元年は1988年で、スウェーデンにとってのそれは国内で環境の酸性化論争が起こった1968年であろうと思います。わが国とスウェーデンの間には、環境問題の重要性に対する認識の度合いとそれに基づく対応に大きな相違があります。

その顕著な相違は他のさまざまな社会問題と同様に「その問題をいつの時点で認識し、それをどのように理解し、対応してきたか」という点にあります。この相違はまさに「治療志向の国」の視点と「予防志向の国」の視点の相違といってもよいでしょう。

先進国に共通する環境問題や社会問題の分野で、他の先進国とは一味違う先進的な試みを実践してきたスウェーデンには、これらの分野で、わが国の問題解決の参考になりそうな具体的な事例が多々あることは事実ですが、わが国の問題の多くはわが国の社会システムや社会的慣習の下で生じている問題ですから、基本的には、わが国でその解決の糸口を見つけ出さなければなりません。

スウェーデンが国内外で行動を起こす時の行動原理はきわめて常識的で、単純明快です。要約すれば、「当たり前のことを当たり前のこととして実行する」いうことに尽きると思います。

その背景には現実をよく見極め、問題の本質にせまるという姿勢(現実主義、プラグマティズム)と人権の重視があります。その具体例の一つがスウェーデンの福祉制度です。スウェーデンの福祉制度は「子供は成長し、大人になり、やがて、老いる。この人生のサイクルの中で、特に、他人の助けを必要とするのは子供の時と老いた時である」という、人間すべてに共通する現実を認識して築き上げたものです。この福祉制度の下では、お年寄りに対する配慮にも増して、将来を担う子供たちに対する配慮に重点がおかれています。

「現在の環境問題やエネルギー問題の大部分が社会システムの問題である」と考える私の立場からすれば、わが国とスウェーデンの間で最も際立った両国間の相違は、国の「政策決定プロセス」と「政策実行プロセス」の相違です。

スウェーデンでは「内閣主導型の政府」を中心に国民各層および国会が参加して国の政策(目標)を定め、その目標を実現するために、「省」から独立した当該行政機関が具体策を組み上げ、自治体と共に国の政策を実行に移します。しかも、「予防志向の国」ですから、複数のシナリオが考えられ、選択の余裕があります。後退・方向修正が可能です。

これに対して、わが国は「省庁主導型の政府」ですから、官僚が具体策を積み上げてみないと目標を設定できないということになります。しかも、「治療志向の国」ですから、通常、シナリオは一つしかなく選択の余地はほとんどありません。後退・変更が難しくなります。

20年前にくらべて、世界の環境問題に対する知識は確実に増えて来ました。明らかになったことは、私たちがいま直面している環境問題は、「豊かさ」と「貧困」の両方から生じている問題であり、「人口の圧力」と「資源の利用形態」があいまって、先進国と発展途上国の双方に問題が生じているという認識です。

このような認識に立てば、 「先進国・発展途上国を問わず、人間の活動は基本的には環境に有害な活動である。資源には限界があり、技術にも限界がある」と認識し、エコロジー的な考えに基づいて、社会システムや社会的慣習を変更し、私たちの生存の基盤である「大気」、「水」、「土壌」の管理を十分に行い、社会のさまざまな分野で「総消費量の削減」をめざさなければなりません。

環境問題のキー・ワードである「持続可能な開発」のためには、先進国はその活動と生産物の「量」を減じ、それらの「質」を高め、途上国は「量と質」を高める必要があります。

未来社会の構築では、量の増大を意味する「新築・増築的発想」よりも、質を重要視する「改築的発想」が望まれます。さもなければ、21世紀中頃までにはさまざま分野で環境問題やエネルギー問題に起因するさまざま問題が起こるでしょう。先進国で、その活動と生産物の量を減じ、質を高めることは私たちの子供や孫の世代に明るい未来を約束するものです。

エネルギー消費量が多く、国内に十分な資源を有しないわが国のエネルギーの安定供給のためには、エネルギーの供給量を現在よりも増大させる方向で安定供給を図るよりも、エネルギーの供給量を現在よりも減少させる方向で安定供給を図ることのほうがはるかに容易であり、この方向は気候変動の問題の解決のための方向と軌を一にすることは自明の理です。

技術立国を自認するわが国の専門家や技術者、政策担当者は、「生産工程からは、製品と共に、必ず固型、ガス状、液状の廃棄物および廃熱が出る」、言い換えれば、「廃棄物と廃熱を排出できなければ、あらゆるものは生産不可能になる」という当たり前の原則を理解しているのでしょうか?

この物理的な原則は「原料とエネルギーだけでは、環境の汚染なしには、物の生産ができない」ことを示しています。当然のことながら、生産量の増加は廃棄物の増加と廃熱の増加をもたらしますから、環境に配慮した持続可能な生産体系で重要なことは原料やエネルギーの供給側よりも、むしろ廃棄物や廃熱の処理・処分のシステムが適切に整備されているかどうかにかかっていると思います。

「時間の経過と共に、技術は進歩し、私たちの知識は増えるが、構造物(施設)や製品は劣化する」という原則も疑う余地のないところです。これらの物理的な原則は、特に、廃棄物の問題を考えるときには重要な原則で、先にお話した「子供は成長し、大人になり、やがて、老いる」という生物的な原則と同程度に基本的な原則です。

私がこのように考えるのは、現在の社会のシステムの延長上で将来を考えるのではなく、社会システムや社会的慣習の変更や見直しを行ない、これまでの企業(供給者)の論理ではなく、生活者(消費者)の立場でわが国の社会を見直せば、断片的ではありますが、エネルギーの有効利用、省エネルギー、省資源の余地が十分にあることを示唆する資料がかなりあるからです。

「生活者」の立場に立って経済政策を立案する際に、コンピュータに「環境およびエネルギー」という項目を入力することが必要です。この操作により、コンピュータ画面は入力前と大きく変わったものになるはずです。「環境、エネルギー問題が経済成長上の制約条件として作用している」という現実にもかかわらず、これまで、わが国の経済政策担当者や経済学の専門家の多くがこの項目を入力してこなかったのです。ここに、現実に起きている事象と政策の間にギャップの生ずる理由があります。

考えなければならないことは「今、行動を起こさなければ、次の世代が支払うコストがさらに大きくなる」ということです。わが国で環境問題の認識が、最近、目の前の「公害」から「地球環境」という概念に変わってきたように、私たちの関心は「目先の利益」ではなくて、「長い目でみた利益」へと変わって行かなければなりません。つまり、この本の基調である「治療的な発想」から「予防的な発想」への転換、「技術的・工学的な発想」から「人間を十分意識した生物学的発想」への転換です。

国連環境開発会議で承認される予定の「気候変動に関する枠組み条約」や「生物の多様性保全条約」の準備交渉や「各国のNGOの活動」を報ずる連日の報道を見るにつけ、 この本の「はじめに」 のところでご紹介した、故パルメ首相の言葉「科学者と政治家の役割」 と、スウェーデンが意識的に実践してきた問題解決のための「専門家と専門外の人との協力」の大切さを思い起こします。

国連環境開発会議がどのような形で幕を閉じるにしろ、適切な対応策がとられなければ、私たちと私たちに続く世代の生存基盤である環境は、おそらく、世界の科学者が予測した方向で確実に悪化して行くことになるでしょう。

1992年5月7日、国連環境計画はこの20年間の地球環境の変化をまとめた『地球環境報告1972~92』を発表しましたが、報告書の発表に当たって、国連環境計画のトルバ事務局長は「先進国の大気汚染の改善を唯一の例外として、この20年間にすべての環境分野で状況が悪化した」と指摘し、「先進国と発展途上国が一致して環境保全の行動を起こすべきだ」と強調しました。つまり、地球環境の現状は史上最悪であるというわけです。わが国の環境政策やエネルギー政策の中に、このような認識と方向性が明確に据えられるかどうかが問われています。

21世紀を目前に控えて、世界は、現在、激しく流動し、さまざまな問題が顕在化し、私たちの目に見えるようになってきました。環境問題はその最大のものです。なぜかといいますと、環境問題は経済分野の一部門としての問題ではなく、私たちの生存基盤そのものの問題だからです。

「総合性」「整合性」「柔軟性」および「継続性」がわが国の法体系、行政、研究開発など社会のあらゆる部門で求められています。

最後に、この本の出版にあたり、さまざまな角度からご助言、ご協力をいただいたダイヤモンド社の三枝篤文さんをはじめとする皆さんにお礼を申し上げます。

1992年6月 国連環境開発会議の開催の月に

小沢徳太郎

巻末リスト

1988年6月7日から89年10月までのおよそ1年半の間に、著者が目にした、スウェーデンの「原発・エネルギー政策」

に触れた、新聞、雑誌、単行本、テレビ番組のリスト。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

おわりに

「地球環境元年」という言葉があるとすれば、わが国にとっての地球環境元年は1988年で、スウェーデンにとってのそれは国内で環境の酸性化論争が起こった1968年であろうと思います。わが国とスウェーデンの間には、環境問題の重要性に対する認識の度合いとそれに基づく対応に大きな相違があります。

その顕著な相違は他のさまざまな社会問題と同様に「その問題をいつの時点で認識し、それをどのように理解し、対応してきたか」という点にあります。この相違はまさに「治療志向の国」の視点と「予防志向の国」の視点の相違といってもよいでしょう。

先進国に共通する環境問題や社会問題の分野で、他の先進国とは一味違う先進的な試みを実践してきたスウェーデンには、これらの分野で、わが国の問題解決の参考になりそうな具体的な事例が多々あることは事実ですが、わが国の問題の多くはわが国の社会システムや社会的慣習の下で生じている問題ですから、基本的には、わが国でその解決の糸口を見つけ出さなければなりません。

スウェーデンが国内外で行動を起こす時の行動原理はきわめて常識的で、単純明快です。要約すれば、「当たり前のことを当たり前のこととして実行する」いうことに尽きると思います。

その背景には現実をよく見極め、問題の本質にせまるという姿勢(現実主義、プラグマティズム)と人権の重視があります。その具体例の一つがスウェーデンの福祉制度です。スウェーデンの福祉制度は「子供は成長し、大人になり、やがて、老いる。この人生のサイクルの中で、特に、他人の助けを必要とするのは子供の時と老いた時である」という、人間すべてに共通する現実を認識して築き上げたものです。この福祉制度の下では、お年寄りに対する配慮にも増して、将来を担う子供たちに対する配慮に重点がおかれています。

「現在の環境問題やエネルギー問題の大部分が社会システムの問題である」と考える私の立場からすれば、わが国とスウェーデンの間で最も際立った両国間の相違は、国の「政策決定プロセス」と「政策実行プロセス」の相違です。

スウェーデンでは「内閣主導型の政府」を中心に国民各層および国会が参加して国の政策(目標)を定め、その目標を実現するために、「省」から独立した当該行政機関が具体策を組み上げ、自治体と共に国の政策を実行に移します。しかも、「予防志向の国」ですから、複数のシナリオが考えられ、選択の余裕があります。後退・方向修正が可能です。

これに対して、わが国は「省庁主導型の政府」ですから、官僚が具体策を積み上げてみないと目標を設定できないということになります。しかも、「治療志向の国」ですから、通常、シナリオは一つしかなく選択の余地はほとんどありません。後退・変更が難しくなります。

20年前にくらべて、世界の環境問題に対する知識は確実に増えて来ました。明らかになったことは、私たちがいま直面している環境問題は、「豊かさ」と「貧困」の両方から生じている問題であり、「人口の圧力」と「資源の利用形態」があいまって、先進国と発展途上国の双方に問題が生じているという認識です。

このような認識に立てば、 「先進国・発展途上国を問わず、人間の活動は基本的には環境に有害な活動である。資源には限界があり、技術にも限界がある」と認識し、エコロジー的な考えに基づいて、社会システムや社会的慣習を変更し、私たちの生存の基盤である「大気」、「水」、「土壌」の管理を十分に行い、社会のさまざまな分野で「総消費量の削減」をめざさなければなりません。

環境問題のキー・ワードである「持続可能な開発」のためには、先進国はその活動と生産物の「量」を減じ、それらの「質」を高め、途上国は「量と質」を高める必要があります。

未来社会の構築では、量の増大を意味する「新築・増築的発想」よりも、質を重要視する「改築的発想」が望まれます。さもなければ、21世紀中頃までにはさまざま分野で環境問題やエネルギー問題に起因するさまざま問題が起こるでしょう。先進国で、その活動と生産物の量を減じ、質を高めることは私たちの子供や孫の世代に明るい未来を約束するものです。

エネルギー消費量が多く、国内に十分な資源を有しないわが国のエネルギーの安定供給のためには、エネルギーの供給量を現在よりも増大させる方向で安定供給を図るよりも、エネルギーの供給量を現在よりも減少させる方向で安定供給を図ることのほうがはるかに容易であり、この方向は気候変動の問題の解決のための方向と軌を一にすることは自明の理です。

技術立国を自認するわが国の専門家や技術者、政策担当者は、「生産工程からは、製品と共に、必ず固型、ガス状、液状の廃棄物および廃熱が出る」、言い換えれば、「廃棄物と廃熱を排出できなければ、あらゆるものは生産不可能になる」という当たり前の原則を理解しているのでしょうか?

この物理的な原則は「原料とエネルギーだけでは、環境の汚染なしには、物の生産ができない」ことを示しています。当然のことながら、生産量の増加は廃棄物の増加と廃熱の増加をもたらしますから、環境に配慮した持続可能な生産体系で重要なことは原料やエネルギーの供給側よりも、むしろ廃棄物や廃熱の処理・処分のシステムが適切に整備されているかどうかにかかっていると思います。

「時間の経過と共に、技術は進歩し、私たちの知識は増えるが、構造物(施設)や製品は劣化する」という原則も疑う余地のないところです。これらの物理的な原則は、特に、廃棄物の問題を考えるときには重要な原則で、先にお話した「子供は成長し、大人になり、やがて、老いる」という生物的な原則と同程度に基本的な原則です。

私がこのように考えるのは、現在の社会のシステムの延長上で将来を考えるのではなく、社会システムや社会的慣習の変更や見直しを行ない、これまでの企業(供給者)の論理ではなく、生活者(消費者)の立場でわが国の社会を見直せば、断片的ではありますが、エネルギーの有効利用、省エネルギー、省資源の余地が十分にあることを示唆する資料がかなりあるからです。

「生活者」の立場に立って経済政策を立案する際に、コンピュータに「環境およびエネルギー」という項目を入力することが必要です。この操作により、コンピュータ画面は入力前と大きく変わったものになるはずです。「環境、エネルギー問題が経済成長上の制約条件として作用している」という現実にもかかわらず、これまで、わが国の経済政策担当者や経済学の専門家の多くがこの項目を入力してこなかったのです。ここに、現実に起きている事象と政策の間にギャップの生ずる理由があります。

考えなければならないことは「今、行動を起こさなければ、次の世代が支払うコストがさらに大きくなる」ということです。わが国で環境問題の認識が、最近、目の前の「公害」から「地球環境」という概念に変わってきたように、私たちの関心は「目先の利益」ではなくて、「長い目でみた利益」へと変わって行かなければなりません。つまり、この本の基調である「治療的な発想」から「予防的な発想」への転換、「技術的・工学的な発想」から「人間を十分意識した生物学的発想」への転換です。

国連環境開発会議で承認される予定の「気候変動に関する枠組み条約」や「生物の多様性保全条約」の準備交渉や「各国のNGOの活動」を報ずる連日の報道を見るにつけ、 この本の「はじめに」 のところでご紹介した、故パルメ首相の言葉「科学者と政治家の役割」 と、スウェーデンが意識的に実践してきた問題解決のための「専門家と専門外の人との協力」の大切さを思い起こします。

国連環境開発会議がどのような形で幕を閉じるにしろ、適切な対応策がとられなければ、私たちと私たちに続く世代の生存基盤である環境は、おそらく、世界の科学者が予測した方向で確実に悪化して行くことになるでしょう。

1992年5月7日、国連環境計画はこの20年間の地球環境の変化をまとめた『地球環境報告1972~92』を発表しましたが、報告書の発表に当たって、国連環境計画のトルバ事務局長は「先進国の大気汚染の改善を唯一の例外として、この20年間にすべての環境分野で状況が悪化した」と指摘し、「先進国と発展途上国が一致して環境保全の行動を起こすべきだ」と強調しました。つまり、地球環境の現状は史上最悪であるというわけです。わが国の環境政策やエネルギー政策の中に、このような認識と方向性が明確に据えられるかどうかが問われています。

21世紀を目前に控えて、世界は、現在、激しく流動し、さまざまな問題が顕在化し、私たちの目に見えるようになってきました。環境問題はその最大のものです。なぜかといいますと、環境問題は経済分野の一部門としての問題ではなく、私たちの生存基盤そのものの問題だからです。

「総合性」「整合性」「柔軟性」および「継続性」がわが国の法体系、行政、研究開発など社会のあらゆる部門で求められています。

最後に、この本の出版にあたり、さまざまな角度からご助言、ご協力をいただいたダイヤモンド社の三枝篤文さんをはじめとする皆さんにお礼を申し上げます。

1992年6月 国連環境開発会議の開催の月に

小沢徳太郎

巻末リスト

1988年6月7日から89年10月までのおよそ1年半の間に、著者が目にした、スウェーデンの「原発・エネルギー政策」

に触れた、新聞、雑誌、単行本、テレビ番組のリスト。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギー政策の今後

スウェーデンのエネルギー政策は福祉政策、環境政策など、国の他の重要政策と整合性のあるものでなければなりません。国の福祉政策を発展させるためには、調和のとれた産業の発展が不可欠です。

エネルギー事情やエネルギーに対する考え方はその国のおかれた状況により異なるわけですから、エネルギーの選択はその国の国民と政府が一緒になって考えなければなりません。しかし、そこで重要なことは「環境への負荷」を考慮に入れて、エネルギーの総供給量を増やさないような努力が必要となりますし、国際協力が今までにも増して重要になってきます。

スウェーデンのエネルギー政策を分析する際には、経済的な要因ばかりでなく、環境への配慮、政策の決定に国会がかかわっていること、福祉社会の根底を形づくる公正・平等・連帯などの考え方、平和の希求、オンブズマン制度などに代表される行政のチェック・システム、国の政策決定システムとそれを支える世論への対応手続き(国民の参加)など、スウェーデンが100年前のヨーロッパの最貧国からこの50年間で民主的な福祉国家に変わった過程の中で絶えず模索し、築き上げてきた、わが国にはない社会のさまざまな機構が有機的に機能していることや量的・時間的視点などを考慮に入れた幅広い視点が必要となります。

最も開かれた民主主義を模索し、実践してきたスウェーデンでは、政府に対する国民の信頼は私たちの予想を越えて厚いものです。200年を超えるというスウェーデンの情報公開制度はその信頼感形成の一要因です。政府機関は国民が議論を起こし、その関心事に国民一人一人が自ら判断を下せるように積極的に情報を公開し、提供しています。意見の異なるものがお互いを理解するためには、共通の情報源から得た共通の資料をもとに議論する必要があるからです。

スウェーデンは1814年以来、戦争に参加したことのない世界でも珍しい国の一つです。「情報公開制度」に加えて、自らの意志により、およそ180年間守り続けてきた「中立政策」と「自由貿易」という国の基本姿勢もスウェーデンのエネルギー政策を理解する上で忘れてはならない重要な視点です。

スウェーデンは1980年に掲げた2010年を最終目標年度とす「原発の全廃」を現在でも堅持しています。わが国のジャーナリストや原子力関係者の一部には、スウェーデンはそのエネルギー政策で“苦悩あるいは迷走”しているという表現を好む向きがあります。

順調に稼働し、しかも自国の原発技術に対して政府や国民がかなりの信頼を寄せている原発を廃棄し、自然破壊の原因となる水力発電の新規拡張を禁止し、さらに、環境の酸性化の原因や二酸化炭素のおもな発生源とされる化石燃料の使用に厳しい規制をした上で、「現行の原発に依存したエネルギー体系」から「持続可能な開発のために、原発に依存しない、環境にやさしい、再生可能なエネルギー体系」への転換をめざすスウェーデンのエネルギー政策を、そのような判断基準を持たない国の視点で現象面だけを見れば、「苦悩あるいは迷走しているように見える」のも当然です。

あえて、「苦悩」という言葉を使うとすれば、スウェーデンは、わが国のように、現在および近未来のエネルギーの「供給量」で苦悩しているのではなく、自らに厳しい条件を課して、2010年以降のエネルギーの「供給の質と量」を修正するために苦悩していると言えるでしょう。

スウェーデンが自国の技術で造り上げた原発の安全対策は世界最高水準を行くものですし、しかも原子炉の安定した運転状況は国際原子力機関(IAEA)の高い評価を受けています。正常に運転されているかぎり、スウェーデンの原発は世界で最も安全性の高い原発と言えるでしょう。

放射性廃棄物の処分も着実に進んでおり、この分野でもスウェーデンは世界のリーダーです。順調に稼働する安全性の高い原発を長時間かけて段階的に廃棄し、環境への影響が少なく、安全でしかも経済的なエネルギー・システムへ転換しようとするスウェーデンの試みは技術論を踏まえた上で、それを越えた政治的判断に基づくものです。

スウェーデンは原子力を技術的に否定したわけではありませんので、原子力の研究開発は今後も継続されます。スウェーデンは超安全炉(固有安全炉とも言います)のパイオニアでもあり、すでに、1970年代には超安全炉「PIUS」の開発にも着手しています。

現行のエネルギー政策に反対の主張を要約すれば、

「国民投票は10年前の技術と知識に基づいた判断であった。なぜ、これだけ安全度が高く、経済性が良く、しかも環境面 でも有利な原発を寿命がくる前に廃棄しようとするのか? 廃棄に伴う社会的、経済的負担があまりにも大き過ぎるのではないか?」

というようなことになるでしょう。

原発の段階的廃棄は社会全体のコストを考慮して、 スウェーデンの国民と政府が選択したものですし、スウェーデンの脱原発を含むエネルギー政策は国の様々なレベルでの議論を経て、一歩一歩必要な手順を踏まえて今日に至ったものです。

原発廃棄の方針自体は今後も変らないでしょう。世論が大きく変化し、国会の議席に大きな変化が到来するか、あるいは新しい判断の基準が生まれれば、新しい局面が展開するかも知れませんが、少なくとも今後3年間はエネルギー政策に大きな変化はないでしょう。

しかし、原発廃棄の最終目標年度の2010年は、まだ、20年近くも先のことであり、今後、5回以上の総選挙があるわけですから、そこに至るまでの経緯を現時点で予想するのは不可能です。

1990年9月の社民党大会で、社民党は1995年および1996年に予定されていた「早期原発の廃棄時期』の延期」を決定いたしましたが、このことを報じた1990年9月29日付けの朝日新聞はカールソン社民党党首(当時の首相)が次のように演説した報じています。

原発で第3の事故が起これば、代替エネルギーの準備がどうあろうと脱原発の声が大きくなるであろう。

そのためにも、廃止の準備は必要だ。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギー政策の今後

スウェーデンのエネルギー政策は福祉政策、環境政策など、国の他の重要政策と整合性のあるものでなければなりません。国の福祉政策を発展させるためには、調和のとれた産業の発展が不可欠です。

エネルギー事情やエネルギーに対する考え方はその国のおかれた状況により異なるわけですから、エネルギーの選択はその国の国民と政府が一緒になって考えなければなりません。しかし、そこで重要なことは「環境への負荷」を考慮に入れて、エネルギーの総供給量を増やさないような努力が必要となりますし、国際協力が今までにも増して重要になってきます。

スウェーデンのエネルギー政策を分析する際には、経済的な要因ばかりでなく、環境への配慮、政策の決定に国会がかかわっていること、福祉社会の根底を形づくる公正・平等・連帯などの考え方、平和の希求、オンブズマン制度などに代表される行政のチェック・システム、国の政策決定システムとそれを支える世論への対応手続き(国民の参加)など、スウェーデンが100年前のヨーロッパの最貧国からこの50年間で民主的な福祉国家に変わった過程の中で絶えず模索し、築き上げてきた、わが国にはない社会のさまざまな機構が有機的に機能していることや量的・時間的視点などを考慮に入れた幅広い視点が必要となります。

最も開かれた民主主義を模索し、実践してきたスウェーデンでは、政府に対する国民の信頼は私たちの予想を越えて厚いものです。200年を超えるというスウェーデンの情報公開制度はその信頼感形成の一要因です。政府機関は国民が議論を起こし、その関心事に国民一人一人が自ら判断を下せるように積極的に情報を公開し、提供しています。意見の異なるものがお互いを理解するためには、共通の情報源から得た共通の資料をもとに議論する必要があるからです。

スウェーデンは1814年以来、戦争に参加したことのない世界でも珍しい国の一つです。「情報公開制度」に加えて、自らの意志により、およそ180年間守り続けてきた「中立政策」と「自由貿易」という国の基本姿勢もスウェーデンのエネルギー政策を理解する上で忘れてはならない重要な視点です。

スウェーデンは1980年に掲げた2010年を最終目標年度とす「原発の全廃」を現在でも堅持しています。わが国のジャーナリストや原子力関係者の一部には、スウェーデンはそのエネルギー政策で“苦悩あるいは迷走”しているという表現を好む向きがあります。

順調に稼働し、しかも自国の原発技術に対して政府や国民がかなりの信頼を寄せている原発を廃棄し、自然破壊の原因となる水力発電の新規拡張を禁止し、さらに、環境の酸性化の原因や二酸化炭素のおもな発生源とされる化石燃料の使用に厳しい規制をした上で、「現行の原発に依存したエネルギー体系」から「持続可能な開発のために、原発に依存しない、環境にやさしい、再生可能なエネルギー体系」への転換をめざすスウェーデンのエネルギー政策を、そのような判断基準を持たない国の視点で現象面だけを見れば、「苦悩あるいは迷走しているように見える」のも当然です。

あえて、「苦悩」という言葉を使うとすれば、スウェーデンは、わが国のように、現在および近未来のエネルギーの「供給量」で苦悩しているのではなく、自らに厳しい条件を課して、2010年以降のエネルギーの「供給の質と量」を修正するために苦悩していると言えるでしょう。

スウェーデンが自国の技術で造り上げた原発の安全対策は世界最高水準を行くものですし、しかも原子炉の安定した運転状況は国際原子力機関(IAEA)の高い評価を受けています。正常に運転されているかぎり、スウェーデンの原発は世界で最も安全性の高い原発と言えるでしょう。

放射性廃棄物の処分も着実に進んでおり、この分野でもスウェーデンは世界のリーダーです。順調に稼働する安全性の高い原発を長時間かけて段階的に廃棄し、環境への影響が少なく、安全でしかも経済的なエネルギー・システムへ転換しようとするスウェーデンの試みは技術論を踏まえた上で、それを越えた政治的判断に基づくものです。

スウェーデンは原子力を技術的に否定したわけではありませんので、原子力の研究開発は今後も継続されます。スウェーデンは超安全炉(固有安全炉とも言います)のパイオニアでもあり、すでに、1970年代には超安全炉「PIUS」の開発にも着手しています。

現行のエネルギー政策に反対の主張を要約すれば、

「国民投票は10年前の技術と知識に基づいた判断であった。なぜ、これだけ安全度が高く、経済性が良く、しかも環境面 でも有利な原発を寿命がくる前に廃棄しようとするのか? 廃棄に伴う社会的、経済的負担があまりにも大き過ぎるのではないか?」

というようなことになるでしょう。

原発の段階的廃棄は社会全体のコストを考慮して、 スウェーデンの国民と政府が選択したものですし、スウェーデンの脱原発を含むエネルギー政策は国の様々なレベルでの議論を経て、一歩一歩必要な手順を踏まえて今日に至ったものです。

原発廃棄の方針自体は今後も変らないでしょう。世論が大きく変化し、国会の議席に大きな変化が到来するか、あるいは新しい判断の基準が生まれれば、新しい局面が展開するかも知れませんが、少なくとも今後3年間はエネルギー政策に大きな変化はないでしょう。

しかし、原発廃棄の最終目標年度の2010年は、まだ、20年近くも先のことであり、今後、5回以上の総選挙があるわけですから、そこに至るまでの経緯を現時点で予想するのは不可能です。

1990年9月の社民党大会で、社民党は1995年および1996年に予定されていた「早期原発の廃棄時期』の延期」を決定いたしましたが、このことを報じた1990年9月29日付けの朝日新聞はカールソン社民党党首(当時の首相)が次のように演説した報じています。

原発で第3の事故が起これば、代替エネルギーの準備がどうあろうと脱原発の声が大きくなるであろう。

そのためにも、廃止の準備は必要だ。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

1991年のエネルギー政策

3党間で成立した「早期原子炉廃棄の延期に関する合意」に基づいて、政府は1991年2月に「エネルギー政策案」を国会に上程しました。この政策案は6月に承認され、国の正式な「エネルギー政策」となりました。

この政策の概要を知るために、「政府のエネルギー政策案」の英文要約版『Summary of Government Bill 1990/91:88 on Energy Policy』を参考にしながら、政策案の要点をいくつか拾ってみましょう。この31ページの英文要約版は

①政策案の主な内容

②エネルギー政策のガイドライン

③エネルギーの供給

④政府の提案

の4項目と付表から成り、付表には1990年秋のチェックポイントのために、1989年および1990年に公表された16点の調査報告書のリストが掲載されています。

「政策案の主な内容」の項では、スウェーデンのエネルギー政策の目標が「福祉社会の維持」と「環境への配慮」に重点を置いていることを明らかにしつつ、原子炉廃棄の時期と廃棄の速度について、次のように述べています。

エネルギー政策の目標は国際的な競争力の下で、電力およびその他のエネルギーを長期的、短期的に確保し、それにより、スウェーデン国内の良好な経済と社会の発展を促進することである。エネルギー政策は自然で、環境的にも持続可能 なものに基づくものでなければならない。エネルギー体系の修正にあたっては、安全性の要件に加えて、雇用と繁栄の維持に必要な電気エネルギーを考慮に入れて決定しなければならない。

原子力の段階的廃棄の開始時期と廃棄の速度は

(イ)節電施策の成果

(ロ)環境に適合する発電方式による電力の供給、および

(ハ)国際的競争力を持った電気料金を維持できるかどうか

決定される。

「エネルギー政策のガイドライン」の項はエネルギー政策の基本原則、新しい発電手段など(1990年代の発電、長期的な発電、自動車燃料用エタノールの生産)、現在より良好な省エネルギーへの道、気候への影響提言の戦略、原子力の安全性の側面からなっています。

この項では、エネルギー体系とその気候への影響を非常に重視していることに注目する必要があります。ここで興味深いのは、わが国とは違って、原発を二酸化炭素の抑制策として取り上げていない点です。この英文要約版では、原子力にかかわる記述は安全性にかかわる側面に限られています。

ここでは、「気候への影響を低減する戦略」の部分と「原子力の安全性にかかわる側面」の部分を要約しておきましょう。

気候への影響を低減する戦略

気候変動の問題(わが国ではしばしば「地球温暖化問題」といいます)に対処するための国内的対応はスウェーデンが他の西欧諸国と連帯して国際的対応に弾みがつくような方法で組織されなければならない。スウェーデンの気候変動に対する戦略は実行性のあるものであって、気候変動にかかわるすべてのガスを対象とし、社会のすべての部門が参加するものでなければならない。

エネルギー部門の二酸化炭素(CO2)排出を可能な限り低く維持するためには、「エネルギー供給を持続性のある、環境にやさしい、しかも、可能であれば、再生可能なエネルギー源を効率的に長期的に利用すること」が必要である。したがって、省エネルギーと再生可能なエネルギー源の利用が気候への影響を低減するための戦略上の極めて重要な基本要因であり、以下に掲げる施策が二酸化炭素の低減の有効な基礎を形づくるものである。

1991年1月1日から導入された二酸化炭素税(二酸化炭素の排出量1トン当たり250クローネ:6250円相当)の導入の下で、次のような総合的な施策を行う。

(イ)効率のよいエネルギー利用

すでに提案中の省エネルギー推進の強化と同時に、省エネルギーのためのインセンティブ(刺激策)や二酸化炭素の 排出低減を図るための一環として、エネルギー多消費産業の二酸化炭素の削減方法を現在、調査中。

(ロ)気候への影響の少ない、環境に適合したエネルギー生産

風力発電、太陽エネルギー、バイオ燃料による電熱併給システム(CHP)

など。

(ハ)交通手段による気候への影響の低減

二酸化炭素排出量の少ない公共輸送、新車の燃費改善、自動車用アルコールを燃料とする車両(都市部)、高速道路

の平均走行速度の低減。航空機および船舶からの二酸化炭素排出の低減。

(ニ)廃棄物処分方法の改善による気候への影響の低減

メタンの燃焼による廃棄物からのエネルギー回収

(ホ)農業分野の各種施策

(へ)各種フロン(CFCs)の廃止

HCFCs、ハロン、四塩化炭素、トリクロロエチレンなど。

(ト)揮散性有機物質(ある種の溶剤など)の排出低減

原子力の安全性にかかわる側面

スウェーデンのすべての原子炉は十分な安全が確保されており、原発には原子炉事故発生時に放射能の漏出を制限するよう設計された技術システム(フィルトラ・システム)が設置されている。政府は、政府の予算案の中に、スウェーデンの原子炉の運転状況および安全性の年次報告を盛り込むこととする。予算案に盛り込まれる報告は原子力監督機関(SKI)および国立放射線防護研究所(SSI)の四季報に基づくものである。

現行の原子力責任法の規定では、原発事故時の原子力産業の責任を8億クローネ(200億円相当)に限定している。スウェーデンの国内法規は西欧諸国で適用されている補償システムと整合しており、2つの国際条約:パリ条約およびその補足条約に基づくものである。

一般に、責任保険は責任額の120%を賠償しなければならないので、事故時の原子力産業の責任を10億クローネ(250億円相当)強に増額し、責任額を増額すべきである。スウェーデンは原発の安全性に関して特にバルト諸国との2国間支援を行うべきである。

「エネルギー供給」の項では、1970年から1990年までの20年間幅エネルギー収支、電力消費、発電の実績および将来の電力料金をレビューしています。この20年間、総エネルギー供給量は横ばいでしたが、電力消費および供給量は同期間に倍増したこと、また、電気料金はさまざまな要因を総合すると、1990年代の前半にやや上昇すること可能性があることなどが示唆されています。

「提案」の項では、前述したエネルギー政策のガイドラインおよびエネルギーの供給の実績を踏まえて、次のような提案をしています。

エネルギー政策の目標を達成するために、今後5年間に37億6500万クローネ(950億円弱相当)の予算枠内で、以下のような施策を実施する。

(イ)いっそう効率のよいエネルギーの利用プログラム

今後5年間に総額10億クローネ(250億円相当)を割り当てる。

(ロ)電熱併給システム(CHP)の促進のための施策

税制措置を講ずる。

(ハ)バイオ燃料を用いたCHPの支援

今後5年間に総額10億クローネ(250億円相当)を割り当てる。

(ニ)新エネルギー技術の導入および開発のいっそうの強化

(a)バイオ燃料

バイオ委員会の活動資金として6億2500万クローネ(155億円相当)を供与する。委員会は19

92年7月1日までに最終報告書を政府に提出する。

(b)風力

今後5年間に投資用補助金として、2億5000万クローネ(62.5億円相当)を割り当てる。

(c)太陽熱施設

今後5年間に5000万クローネ(12.5億円相当)を割り当てる。

(d)現在の「エネルギー技術基金」を拡充する。

さらに、この政策案では、現在、進めているスウェーデンの農業再調整の一環として、エタノール生産の支援を提案しています。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

1991年のエネルギー政策

3党間で成立した「早期原子炉廃棄の延期に関する合意」に基づいて、政府は1991年2月に「エネルギー政策案」を国会に上程しました。この政策案は6月に承認され、国の正式な「エネルギー政策」となりました。

この政策の概要を知るために、「政府のエネルギー政策案」の英文要約版『Summary of Government Bill 1990/91:88 on Energy Policy』を参考にしながら、政策案の要点をいくつか拾ってみましょう。この31ページの英文要約版は

①政策案の主な内容

②エネルギー政策のガイドライン

③エネルギーの供給

④政府の提案

の4項目と付表から成り、付表には1990年秋のチェックポイントのために、1989年および1990年に公表された16点の調査報告書のリストが掲載されています。

「政策案の主な内容」の項では、スウェーデンのエネルギー政策の目標が「福祉社会の維持」と「環境への配慮」に重点を置いていることを明らかにしつつ、原子炉廃棄の時期と廃棄の速度について、次のように述べています。

エネルギー政策の目標は国際的な競争力の下で、電力およびその他のエネルギーを長期的、短期的に確保し、それにより、スウェーデン国内の良好な経済と社会の発展を促進することである。エネルギー政策は自然で、環境的にも持続可能 なものに基づくものでなければならない。エネルギー体系の修正にあたっては、安全性の要件に加えて、雇用と繁栄の維持に必要な電気エネルギーを考慮に入れて決定しなければならない。

原子力の段階的廃棄の開始時期と廃棄の速度は

(イ)節電施策の成果

(ロ)環境に適合する発電方式による電力の供給、および

(ハ)国際的競争力を持った電気料金を維持できるかどうか

決定される。

「エネルギー政策のガイドライン」の項はエネルギー政策の基本原則、新しい発電手段など(1990年代の発電、長期的な発電、自動車燃料用エタノールの生産)、現在より良好な省エネルギーへの道、気候への影響提言の戦略、原子力の安全性の側面からなっています。

この項では、エネルギー体系とその気候への影響を非常に重視していることに注目する必要があります。ここで興味深いのは、わが国とは違って、原発を二酸化炭素の抑制策として取り上げていない点です。この英文要約版では、原子力にかかわる記述は安全性にかかわる側面に限られています。

ここでは、「気候への影響を低減する戦略」の部分と「原子力の安全性にかかわる側面」の部分を要約しておきましょう。

気候への影響を低減する戦略

気候変動の問題(わが国ではしばしば「地球温暖化問題」といいます)に対処するための国内的対応はスウェーデンが他の西欧諸国と連帯して国際的対応に弾みがつくような方法で組織されなければならない。スウェーデンの気候変動に対する戦略は実行性のあるものであって、気候変動にかかわるすべてのガスを対象とし、社会のすべての部門が参加するものでなければならない。

エネルギー部門の二酸化炭素(CO2)排出を可能な限り低く維持するためには、「エネルギー供給を持続性のある、環境にやさしい、しかも、可能であれば、再生可能なエネルギー源を効率的に長期的に利用すること」が必要である。したがって、省エネルギーと再生可能なエネルギー源の利用が気候への影響を低減するための戦略上の極めて重要な基本要因であり、以下に掲げる施策が二酸化炭素の低減の有効な基礎を形づくるものである。

1991年1月1日から導入された二酸化炭素税(二酸化炭素の排出量1トン当たり250クローネ:6250円相当)の導入の下で、次のような総合的な施策を行う。

(イ)効率のよいエネルギー利用

すでに提案中の省エネルギー推進の強化と同時に、省エネルギーのためのインセンティブ(刺激策)や二酸化炭素の 排出低減を図るための一環として、エネルギー多消費産業の二酸化炭素の削減方法を現在、調査中。

(ロ)気候への影響の少ない、環境に適合したエネルギー生産

風力発電、太陽エネルギー、バイオ燃料による電熱併給システム(CHP)

など。

(ハ)交通手段による気候への影響の低減

二酸化炭素排出量の少ない公共輸送、新車の燃費改善、自動車用アルコールを燃料とする車両(都市部)、高速道路

の平均走行速度の低減。航空機および船舶からの二酸化炭素排出の低減。

(ニ)廃棄物処分方法の改善による気候への影響の低減

メタンの燃焼による廃棄物からのエネルギー回収

(ホ)農業分野の各種施策

(へ)各種フロン(CFCs)の廃止

HCFCs、ハロン、四塩化炭素、トリクロロエチレンなど。

(ト)揮散性有機物質(ある種の溶剤など)の排出低減

原子力の安全性にかかわる側面

スウェーデンのすべての原子炉は十分な安全が確保されており、原発には原子炉事故発生時に放射能の漏出を制限するよう設計された技術システム(フィルトラ・システム)が設置されている。政府は、政府の予算案の中に、スウェーデンの原子炉の運転状況および安全性の年次報告を盛り込むこととする。予算案に盛り込まれる報告は原子力監督機関(SKI)および国立放射線防護研究所(SSI)の四季報に基づくものである。

現行の原子力責任法の規定では、原発事故時の原子力産業の責任を8億クローネ(200億円相当)に限定している。スウェーデンの国内法規は西欧諸国で適用されている補償システムと整合しており、2つの国際条約:パリ条約およびその補足条約に基づくものである。

一般に、責任保険は責任額の120%を賠償しなければならないので、事故時の原子力産業の責任を10億クローネ(250億円相当)強に増額し、責任額を増額すべきである。スウェーデンは原発の安全性に関して特にバルト諸国との2国間支援を行うべきである。

「エネルギー供給」の項では、1970年から1990年までの20年間幅エネルギー収支、電力消費、発電の実績および将来の電力料金をレビューしています。この20年間、総エネルギー供給量は横ばいでしたが、電力消費および供給量は同期間に倍増したこと、また、電気料金はさまざまな要因を総合すると、1990年代の前半にやや上昇すること可能性があることなどが示唆されています。

「提案」の項では、前述したエネルギー政策のガイドラインおよびエネルギーの供給の実績を踏まえて、次のような提案をしています。

エネルギー政策の目標を達成するために、今後5年間に37億6500万クローネ(950億円弱相当)の予算枠内で、以下のような施策を実施する。

(イ)いっそう効率のよいエネルギーの利用プログラム

今後5年間に総額10億クローネ(250億円相当)を割り当てる。

(ロ)電熱併給システム(CHP)の促進のための施策

税制措置を講ずる。

(ハ)バイオ燃料を用いたCHPの支援

今後5年間に総額10億クローネ(250億円相当)を割り当てる。

(ニ)新エネルギー技術の導入および開発のいっそうの強化

(a)バイオ燃料

バイオ委員会の活動資金として6億2500万クローネ(155億円相当)を供与する。委員会は19

92年7月1日までに最終報告書を政府に提出する。

(b)風力

今後5年間に投資用補助金として、2億5000万クローネ(62.5億円相当)を割り当てる。

(c)太陽熱施設

今後5年間に5000万クローネ(12.5億円相当)を割り当てる。

(d)現在の「エネルギー技術基金」を拡充する。

さらに、この政策案では、現在、進めているスウェーデンの農業再調整の一環として、エタノール生産の支援を提案しています。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

1988年のエネルギー政策ガイドライン

1988年6月7日、国会で承認されたエネルギー政策ガイドラインは、その英文要約資料によれば、10項目の重点施策からなり、このガイドラインの第1項目で「1基目の原子炉を1995年に廃棄し、2基目を1996年に廃棄する。廃棄する原子炉はリングハルス原発から1基、バルセベック原発から1基である」ということが初めて明記されました。

原発に直接かかわる項目は3項目あります。このガイドラインはスウェーデンのエネルギー政策の行方を考える際の基礎資料の一つですから、当時の環境・エネルギー省の広報部が外国の報道機関用に用意した1988年3月22日付けのプレス・リリースの全文の和訳文を表8(207ページ)に示しておきました。

このエネルギー政策ガイドラインは2基の原子炉廃棄を含む脱原発プログラム開始の第一歩であって、現在のエネルギー・システムを1990年代末をめどに現在よりも環境への影響が少なく、しかも、いっそう安全で経済的なエネルギー・システムに修正していこうとするものです。

言い換えれば、この政策は2000年以降に本格的に始まる予定の原子炉廃棄のための基盤整備を目的とするもので、産業構造、交通体系、家庭・商業などの社会システム全体の電気の利用の見直しを伴うものですから、すべての政府機関、産業界、国民の協力が前提となります。

これらの諸々の社会的な調整が2010年を最終目標とする原発の段階的廃棄の前提条件です。このエネルギー政策ガイドラインでは、「1990年代末をめどに年間の総電力消費量が135~140TWh(1988年現在の総発電量に相当)程度に保たれるようなエネルギー・システムの構築」をめざしています。

予定どおり、2基の原子炉を早期に廃棄できるかどうかを評価するためのチェック・ポイント(第1回レビュー)を1990年に設定しました。

1990年のチェック・ポイント

1988年のエネルギー政策ガイドラインに従って、政府はスウェーデンのエネルギー事情をチェックするために関係行政機関、特別に設置した委員会や作業班に対し、1991年の「政府のエネルギー政策案」の基礎となる報告書を作成するよう指示しました。

16編の報告書が1989年12月から1990年4月までに政府に提出され、公表されました。1990年秋から1991年1月15日まで、公表された報告書を基に、予定された2基の原子炉の「早期廃棄とその社会的影響に関する問題」を巡って活発な論議が展開されました。

当面は、1990年のチェック・ポイントの評価結果がこのエネルギー政策ガイドラインの遂行とその後のエネルギー政策を立案する上で重要な意味をもつことになるであろうと思います。

社民党大会の結論と三党の合意

1990年9月の社民党大会で、与党である社民党は1988年の「エネルギー政策ガイドライン」の第1項目に明記された1995年および1996年に予定されていた原子炉2基の「早期廃棄時期の延期」を決定しました。

この党大会では、予定どおり2基の原子炉を廃棄すべきとする「1988年6月のエネルギー政策ガイドライン支持派」と廃棄時期の延期を主張する「1995年、1996年の原子炉早期廃棄延期支持派」との間で意見が二分されましたが、党大会の結論として、「2010年までにすべての原子炉を廃棄するとしている野党(中央党および自由党)と原子炉廃棄開始年度の延期に関する協議に入ることを決定し、社民党執行部に野党との対応を委任しました。大会後、社民党は中央党、自由党との交渉を開始しました。

1991年1月15日、社民党、中央党および自由党の3党間で早期原子炉廃棄の延期に関する合意が成立しました。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

1988年のエネルギー政策ガイドライン

1988年6月7日、国会で承認されたエネルギー政策ガイドラインは、その英文要約資料によれば、10項目の重点施策からなり、このガイドラインの第1項目で「1基目の原子炉を1995年に廃棄し、2基目を1996年に廃棄する。廃棄する原子炉はリングハルス原発から1基、バルセベック原発から1基である」ということが初めて明記されました。

原発に直接かかわる項目は3項目あります。このガイドラインはスウェーデンのエネルギー政策の行方を考える際の基礎資料の一つですから、当時の環境・エネルギー省の広報部が外国の報道機関用に用意した1988年3月22日付けのプレス・リリースの全文の和訳文を表8(207ページ)に示しておきました。

このエネルギー政策ガイドラインは2基の原子炉廃棄を含む脱原発プログラム開始の第一歩であって、現在のエネルギー・システムを1990年代末をめどに現在よりも環境への影響が少なく、しかも、いっそう安全で経済的なエネルギー・システムに修正していこうとするものです。

言い換えれば、この政策は2000年以降に本格的に始まる予定の原子炉廃棄のための基盤整備を目的とするもので、産業構造、交通体系、家庭・商業などの社会システム全体の電気の利用の見直しを伴うものですから、すべての政府機関、産業界、国民の協力が前提となります。

これらの諸々の社会的な調整が2010年を最終目標とする原発の段階的廃棄の前提条件です。このエネルギー政策ガイドラインでは、「1990年代末をめどに年間の総電力消費量が135~140TWh(1988年現在の総発電量に相当)程度に保たれるようなエネルギー・システムの構築」をめざしています。

予定どおり、2基の原子炉を早期に廃棄できるかどうかを評価するためのチェック・ポイント(第1回レビュー)を1990年に設定しました。

1990年のチェック・ポイント

1988年のエネルギー政策ガイドラインに従って、政府はスウェーデンのエネルギー事情をチェックするために関係行政機関、特別に設置した委員会や作業班に対し、1991年の「政府のエネルギー政策案」の基礎となる報告書を作成するよう指示しました。

16編の報告書が1989年12月から1990年4月までに政府に提出され、公表されました。1990年秋から1991年1月15日まで、公表された報告書を基に、予定された2基の原子炉の「早期廃棄とその社会的影響に関する問題」を巡って活発な論議が展開されました。

当面は、1990年のチェック・ポイントの評価結果がこのエネルギー政策ガイドラインの遂行とその後のエネルギー政策を立案する上で重要な意味をもつことになるであろうと思います。

社民党大会の結論と三党の合意

1990年9月の社民党大会で、与党である社民党は1988年の「エネルギー政策ガイドライン」の第1項目に明記された1995年および1996年に予定されていた原子炉2基の「早期廃棄時期の延期」を決定しました。

この党大会では、予定どおり2基の原子炉を廃棄すべきとする「1988年6月のエネルギー政策ガイドライン支持派」と廃棄時期の延期を主張する「1995年、1996年の原子炉早期廃棄延期支持派」との間で意見が二分されましたが、党大会の結論として、「2010年までにすべての原子炉を廃棄するとしている野党(中央党および自由党)と原子炉廃棄開始年度の延期に関する協議に入ることを決定し、社民党執行部に野党との対応を委任しました。大会後、社民党は中央党、自由党との交渉を開始しました。

1991年1月15日、社民党、中央党および自由党の3党間で早期原子炉廃棄の延期に関する合意が成立しました。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギー政策

スウェーデン政府は1975年のエネルギー政策の策定以来、ほぼ3年ごとにエネルギー政策を策定し、実行に移してきました。1980年代に入ってからは、

1980年の「原子力に関する国会決議」

1981年の「エネルギー政策ガイドライン」

1985年の「エネルギー政策ガイドライン」

1988年の「エネルギー政策ガイドライン」

1991年の「エネルギー政策」

などが重要です。1980年以降のエネルギー政策は1970年代のエネルギー政策の延長上にあるもので、脱石油、省エネルギーを中心とした過去のエネルギー政策に脱原発という要素が新たに加わり、1980年代後半はエネルギー体系の修正という方向性が出てきました。

エネルギー庁の廃止と産業技術開発庁の新設

エネルギー政策の説明に入る前に、エネルギー政策を実行に移す行政機関の最近の状況をお話しておきましょう。

産業省の下には、さまざまな所管事項を担当する行政機関が数多くあります。エネルギー庁は、1991年6月までは、国のエネルギー政策を実行に移す中心的な行政機関でしたが、1991年7月1日からは新設された産業技術開発庁(NUTEK)に統合されました。エネルギー庁は組織上は産業省に属していましたが、他の行政機関と同様に、産業省の長である産業相の指示を受けることなく、「政府」あるいは「国会」の直接の指示を得て行動できました。

わが国の「省」と「庁」の関係は一体の関係か、あるいは従属の関係にありますが、スウェーデンでは「省」と行政機関としての「庁」は独立の関係にあります。1990年8月現在のエネルギー庁の理事会は理事長と8人の理事からなっており、理事長はエネルギー庁の長官でした。理事の中には国会議員が4名おり、このうちの2名は与党の社民党議員、残りの2名は野党の議員で、1名が中央党の議員、もう1名は保守党の議員でした。

保守党は産業界が支持している政党です。さらに国の他の行政機関から1名(住宅・建築・計画庁長官)、地方自治体から1名(エスキルストゥーナ市の部長)、それに政府の行政機関でありながら民間の労働組合の代表2名が理事として名を連ねていました。

このような構成の理事会がエネルギー庁という国の行政機関の意思決定機関となっていたのです。わが国の行政機関に慣れ親しんでいる私たちからすると大変わかりにくい構造だと思います。

理事会の構成を「原子力政策」という観点から見るとなかなか興味深いものでした。社民党は1979年のスリーマイル島原発事故以前は原発推進の立場をとっており、その後、原発の段階的廃止を政策としている政党です。中央党は一貫して「原発反対」を強く主張してきた政党であり、保守党は産業界の支持の下に一貫して「原発推進」を主張してきた政党で、現在、原発推進を主張している唯一の政党であることを思い出して下さい。このあたりが常に開かれた民主主義を模索してきたスウェーデンのスウェーデンらしいところです。

1990年代には、産業技術開発の分野で新たな需要が喚起され、地球規模の競争の挑戦に対応できるように技術開発の速度を早めなければなりません。この圧力はスウェーデンがヨーロッパ共同体(EC)に参加すれば、一層強まることになるでしょう。そこで、これらの国際的な情勢に対応するため、産業省の3つの行政機関、エネルギー庁、技術開発庁、産業庁が統合されて、産業技術開発庁が新設され、1991年7月1日からその活動を開始しました。

産業技術開発庁は1990年代の産業技術開発およびエネルギー分野で、新たな国内外の情勢に対応するための強力な行政機関をめざすものです。所管事項は次のとおりです。

①技術的な研究開発の支援

②技術革新の奨励、新しいビジネス・アイデアの促進

③地域バランスのとれた経済成長の確保を積極的に奨励する支援

④効率のよい、環境に安全な、信頼性のあるエネルギーの供給と利用の促進

⑤国際的な技術開発のモニタリング、積極的な参加、国際協力

⑥産業技術政策に関する専門的な意見の具申

⑦中小企業の成長の促進と支援

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギー政策

スウェーデン政府は1975年のエネルギー政策の策定以来、ほぼ3年ごとにエネルギー政策を策定し、実行に移してきました。1980年代に入ってからは、

1980年の「原子力に関する国会決議」

1981年の「エネルギー政策ガイドライン」

1985年の「エネルギー政策ガイドライン」

1988年の「エネルギー政策ガイドライン」

1991年の「エネルギー政策」

などが重要です。1980年以降のエネルギー政策は1970年代のエネルギー政策の延長上にあるもので、脱石油、省エネルギーを中心とした過去のエネルギー政策に脱原発という要素が新たに加わり、1980年代後半はエネルギー体系の修正という方向性が出てきました。

エネルギー庁の廃止と産業技術開発庁の新設

エネルギー政策の説明に入る前に、エネルギー政策を実行に移す行政機関の最近の状況をお話しておきましょう。

産業省の下には、さまざまな所管事項を担当する行政機関が数多くあります。エネルギー庁は、1991年6月までは、国のエネルギー政策を実行に移す中心的な行政機関でしたが、1991年7月1日からは新設された産業技術開発庁(NUTEK)に統合されました。エネルギー庁は組織上は産業省に属していましたが、他の行政機関と同様に、産業省の長である産業相の指示を受けることなく、「政府」あるいは「国会」の直接の指示を得て行動できました。

わが国の「省」と「庁」の関係は一体の関係か、あるいは従属の関係にありますが、スウェーデンでは「省」と行政機関としての「庁」は独立の関係にあります。1990年8月現在のエネルギー庁の理事会は理事長と8人の理事からなっており、理事長はエネルギー庁の長官でした。理事の中には国会議員が4名おり、このうちの2名は与党の社民党議員、残りの2名は野党の議員で、1名が中央党の議員、もう1名は保守党の議員でした。

保守党は産業界が支持している政党です。さらに国の他の行政機関から1名(住宅・建築・計画庁長官)、地方自治体から1名(エスキルストゥーナ市の部長)、それに政府の行政機関でありながら民間の労働組合の代表2名が理事として名を連ねていました。

このような構成の理事会がエネルギー庁という国の行政機関の意思決定機関となっていたのです。わが国の行政機関に慣れ親しんでいる私たちからすると大変わかりにくい構造だと思います。

理事会の構成を「原子力政策」という観点から見るとなかなか興味深いものでした。社民党は1979年のスリーマイル島原発事故以前は原発推進の立場をとっており、その後、原発の段階的廃止を政策としている政党です。中央党は一貫して「原発反対」を強く主張してきた政党であり、保守党は産業界の支持の下に一貫して「原発推進」を主張してきた政党で、現在、原発推進を主張している唯一の政党であることを思い出して下さい。このあたりが常に開かれた民主主義を模索してきたスウェーデンのスウェーデンらしいところです。

1990年代には、産業技術開発の分野で新たな需要が喚起され、地球規模の競争の挑戦に対応できるように技術開発の速度を早めなければなりません。この圧力はスウェーデンがヨーロッパ共同体(EC)に参加すれば、一層強まることになるでしょう。そこで、これらの国際的な情勢に対応するため、産業省の3つの行政機関、エネルギー庁、技術開発庁、産業庁が統合されて、産業技術開発庁が新設され、1991年7月1日からその活動を開始しました。

産業技術開発庁は1990年代の産業技術開発およびエネルギー分野で、新たな国内外の情勢に対応するための強力な行政機関をめざすものです。所管事項は次のとおりです。

①技術的な研究開発の支援

②技術革新の奨励、新しいビジネス・アイデアの促進

③地域バランスのとれた経済成長の確保を積極的に奨励する支援

④効率のよい、環境に安全な、信頼性のあるエネルギーの供給と利用の促進

⑤国際的な技術開発のモニタリング、積極的な参加、国際協力

⑥産業技術政策に関する専門的な意見の具申

⑦中小企業の成長の促進と支援

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギーの研究開発の方向性

スウェーデンとわが国のエネルギー関係の研究の方向性をおおざっぱに眺めて見ましょう。スウェーデンとわが国では、社会的な規模が大きく違いますし、価値観も違いますし、エネルギー政策、その中でも特に原発に対する将来の期待度が大きく異なります。スウェーデンは原発を減らし、廃棄するという方向にありますが、わが国は原発を増やしていく方向にあります。

スウェーデンの総発電電力量の50%を供給しているスウェーデン電力庁の1990年の研究開発費は3億7千万クローネ(およそ74億円相当)です。節電プロジェクト「プロジェクト2000」、エネルギー開発公社との共同プロジェクト、バイオ・エネルギーなどの研究開発に重点的に予算がつけられており、原子力関係の予算は少なくなっています。

これに対して、わが国の電気事業の1990年の技術開発計画の基本的な考え方は

①将来にわたる電気の安定供給確保

②環境面を考慮したエネルギーの有効利用

で、この計画を推進するための研究開発費は電気事業連合会などの発表によりますと、9電力、電源開発(株)、日本原子力発電(株)および電力中央研究所を合わせて約1850億円程度で、その振り分けは大体次の通りです。

重点技術開発課題

①原子力に関する技術(40%)

軽水炉高度化、高速増殖炉、原子燃料サイクルなど

②石炭利用技術(5%)

石炭ガス化複合発電、流動床燃焼、総合排煙処理など

③エネルギー有効利用技術(10%)

燃料電池、電力貯蔵用新型電池、太陽光発電、風力発電など

④環境問題関連技術(5%)

二酸化炭素の対策、石炭灰有効利用、電気自動車など

⑤高度情報化対応技術(15%)

総合自動化システム、情報通信システムなど

⑥その他(25%)

超電導、人工知能、新素材、全電化住宅、農水産業への応用。

わが国の電気事業の研究開発は供給サイドの技術開発に力点が置かれ、しかも、原子力の比率が非常に高いのが特徴であることがわかります。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギーの研究開発の方向性

スウェーデンとわが国のエネルギー関係の研究の方向性をおおざっぱに眺めて見ましょう。スウェーデンとわが国では、社会的な規模が大きく違いますし、価値観も違いますし、エネルギー政策、その中でも特に原発に対する将来の期待度が大きく異なります。スウェーデンは原発を減らし、廃棄するという方向にありますが、わが国は原発を増やしていく方向にあります。

スウェーデンの総発電電力量の50%を供給しているスウェーデン電力庁の1990年の研究開発費は3億7千万クローネ(およそ74億円相当)です。節電プロジェクト「プロジェクト2000」、エネルギー開発公社との共同プロジェクト、バイオ・エネルギーなどの研究開発に重点的に予算がつけられており、原子力関係の予算は少なくなっています。

これに対して、わが国の電気事業の1990年の技術開発計画の基本的な考え方は

①将来にわたる電気の安定供給確保

②環境面を考慮したエネルギーの有効利用

で、この計画を推進するための研究開発費は電気事業連合会などの発表によりますと、9電力、電源開発(株)、日本原子力発電(株)および電力中央研究所を合わせて約1850億円程度で、その振り分けは大体次の通りです。

重点技術開発課題

①原子力に関する技術(40%)

軽水炉高度化、高速増殖炉、原子燃料サイクルなど

②石炭利用技術(5%)

石炭ガス化複合発電、流動床燃焼、総合排煙処理など

③エネルギー有効利用技術(10%)

燃料電池、電力貯蔵用新型電池、太陽光発電、風力発電など

④環境問題関連技術(5%)

二酸化炭素の対策、石炭灰有効利用、電気自動車など

⑤高度情報化対応技術(15%)

総合自動化システム、情報通信システムなど

⑥その他(25%)

超電導、人工知能、新素材、全電化住宅、農水産業への応用。

わが国の電気事業の研究開発は供給サイドの技術開発に力点が置かれ、しかも、原子力の比率が非常に高いのが特徴であることがわかります。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

需要サイドに着目したエネルギーの研究開発

スウェーデンでは、これまでにもエネルギーの供給サイドの研究開発と同時に需要サイドの研究開発にも力を入れてきました。ここでは、さまざまな研究開発プロジェクトの中から、主に需要サイドの研究開発について、現在、どのような研究開発が行われているかを若干説明します。

スウェーデン電力庁の節電プロジェクト

スウェーデンの総発電電力量の五〇%を担うスウェーデン電力庁の節電プロジェクト「プロジェクト2000(UPPDRAG 2000)」では、先ず第一に電気の使用をどのように圧縮可能なのかを調査します。家庭用電気暖房、電灯、各種電気機器、産業用プロセス電力、その他の電気の利用などがその調査対象です。

1986年に開始されたこのプロジェクトでは、社会全体の電気の利用を考慮して、電力庁の電力供給地域の全域(5地域で各1か所ずつ)で調査が進められています。

①カーリックス(Kalix) 家庭用/商業用

②ヴェンネス(Vännäs) 〃

③ティールプ(Tierp) 〃

④モタラ(Motala) 産業用

⑤トロールヘッタン(Trollhtätan) 〃

プロジェクトは2期に分かれ、第1期(1986年~1987年)は準備調整期間で、第2期(1988年~1992年)は実施期間です。この間に大規模に電気の有効利用の可能性を検討します。1990年代中期の発電量1KWhのコストと節電量1KWhのコストとを同程度にすることがこのプロジェクトの目標です。

スウェーデン・エネルギー開発公社の研究開発プロジェクト

需要サイドの研究開発を促進するため、スウェーデン・エネルギー開発公社(SWEDCO)という組織が1988年に設立されました。この公社の会員はいずれもエネルギー関係の企業や協会などの団体です。主な加盟企業や協会としては、国営の発電会社である電力庁(VATTENFALL:SSPB)、スウェーデン第2の発電会社シードクラフト社(SYDKRAFT AB)、自治体の発電部門、ガス協会、地域暖房協会などがあります。エネルギー開発公社はさまざまなプロジェクトを持っています。エネルギー開発公社のプロジェクトは「既存技術の改良」と「実証レベルに近い新技術のさらなる開発」に重点がおかれていますので、技術開発に当たっては、その当初から次の3要素を考慮にいれた技術開発をめざしています。

①環境にやさしい技術

②競争力のある経済性を持った技術

③技術的に確実性のある技術

エネルギー開発公社のプロジェクトの中には、パイロット・グループ・プロジェクトと呼ばれる一連の興味深いプロジェクトがあります。このプロジェクトはスウェーデン国内に散在するエネルギー供給会社10社が共同で一つのグループを作り、現行の電力市場を変更して電気の有効利用を高めようというもので、およそ50のプロジェクトが組まれています。このプロジェクトの推進のために、エネルギー開発公社は加盟各社に研究開発費の50%を助成しています。

スウェーデンは南北に長い国ですから、地域におり、エネルギー事情が大きく違います。そこで、このグループに参加しているそれそれの電力会社、エネルギー供給会社がそれぞれ独自に工夫を凝らし、電力消費をどの程度減らせるかを考えようというわけです。

電気は非常に使いやすいエネルギーですから、使うままに任せておけばその需要は増えていきます。しかし、電気は使用の段階ではクリーンですが、発電の段階では必ずしもクリーンではありません。どの様な発電方式をとるにせよ、必ず環境への負荷を伴います。

ですから、このパイロットプロジェクトが第一にめざしていることは「電力需要の圧縮」です。続いて、「環境への負荷の低減」と「危険性の低減」です。電力需要の圧縮目標として、現在の販売電力量の10%削減を掲げています。

1990年10月現在、スウェーデン・エネルギー開発公社の研究開発プロジェクトは大きく4つに分けられます。

①環境技術:燃焼施設からのばい煙の低減

②発電用新技術:固体燃料、ガス、風力の開発

③電気の有効利用:節電技術、価格、負荷あるいは機能制御などによる消費者、

流通業者、生産者間の合理化技術の開発

④電力多消費産業:製造工程および機器の開発

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

需要サイドに着目したエネルギーの研究開発

スウェーデンでは、これまでにもエネルギーの供給サイドの研究開発と同時に需要サイドの研究開発にも力を入れてきました。ここでは、さまざまな研究開発プロジェクトの中から、主に需要サイドの研究開発について、現在、どのような研究開発が行われているかを若干説明します。

スウェーデン電力庁の節電プロジェクト

スウェーデンの総発電電力量の五〇%を担うスウェーデン電力庁の節電プロジェクト「プロジェクト2000(UPPDRAG 2000)」では、先ず第一に電気の使用をどのように圧縮可能なのかを調査します。家庭用電気暖房、電灯、各種電気機器、産業用プロセス電力、その他の電気の利用などがその調査対象です。

1986年に開始されたこのプロジェクトでは、社会全体の電気の利用を考慮して、電力庁の電力供給地域の全域(5地域で各1か所ずつ)で調査が進められています。

①カーリックス(Kalix) 家庭用/商業用

②ヴェンネス(Vännäs) 〃

③ティールプ(Tierp) 〃

④モタラ(Motala) 産業用

⑤トロールヘッタン(Trollhtätan) 〃

プロジェクトは2期に分かれ、第1期(1986年~1987年)は準備調整期間で、第2期(1988年~1992年)は実施期間です。この間に大規模に電気の有効利用の可能性を検討します。1990年代中期の発電量1KWhのコストと節電量1KWhのコストとを同程度にすることがこのプロジェクトの目標です。

スウェーデン・エネルギー開発公社の研究開発プロジェクト

需要サイドの研究開発を促進するため、スウェーデン・エネルギー開発公社(SWEDCO)という組織が1988年に設立されました。この公社の会員はいずれもエネルギー関係の企業や協会などの団体です。主な加盟企業や協会としては、国営の発電会社である電力庁(VATTENFALL:SSPB)、スウェーデン第2の発電会社シードクラフト社(SYDKRAFT AB)、自治体の発電部門、ガス協会、地域暖房協会などがあります。エネルギー開発公社はさまざまなプロジェクトを持っています。エネルギー開発公社のプロジェクトは「既存技術の改良」と「実証レベルに近い新技術のさらなる開発」に重点がおかれていますので、技術開発に当たっては、その当初から次の3要素を考慮にいれた技術開発をめざしています。

①環境にやさしい技術

②競争力のある経済性を持った技術

③技術的に確実性のある技術

エネルギー開発公社のプロジェクトの中には、パイロット・グループ・プロジェクトと呼ばれる一連の興味深いプロジェクトがあります。このプロジェクトはスウェーデン国内に散在するエネルギー供給会社10社が共同で一つのグループを作り、現行の電力市場を変更して電気の有効利用を高めようというもので、およそ50のプロジェクトが組まれています。このプロジェクトの推進のために、エネルギー開発公社は加盟各社に研究開発費の50%を助成しています。

スウェーデンは南北に長い国ですから、地域におり、エネルギー事情が大きく違います。そこで、このグループに参加しているそれそれの電力会社、エネルギー供給会社がそれぞれ独自に工夫を凝らし、電力消費をどの程度減らせるかを考えようというわけです。

電気は非常に使いやすいエネルギーですから、使うままに任せておけばその需要は増えていきます。しかし、電気は使用の段階ではクリーンですが、発電の段階では必ずしもクリーンではありません。どの様な発電方式をとるにせよ、必ず環境への負荷を伴います。

ですから、このパイロットプロジェクトが第一にめざしていることは「電力需要の圧縮」です。続いて、「環境への負荷の低減」と「危険性の低減」です。電力需要の圧縮目標として、現在の販売電力量の10%削減を掲げています。

1990年10月現在、スウェーデン・エネルギー開発公社の研究開発プロジェクトは大きく4つに分けられます。

①環境技術:燃焼施設からのばい煙の低減

②発電用新技術:固体燃料、ガス、風力の開発

③電気の有効利用:節電技術、価格、負荷あるいは機能制御などによる消費者、

流通業者、生産者間の合理化技術の開発

④電力多消費産業:製造工程および機器の開発

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

供給サイド、需要サイド、双方からのアプローチ

スウェーデンのエネルギーの研究開発についてお話しする前に、東京大学教授の平田賢さんの作成された図を基にして、わが国のエネルギー・フローを見ておきましょう。

この図(図28)によりますと、わが国のエネルギー・フローは1986年の場合、100投入されたエネルギーに対しさまざまなロスにより最終的に使われたエネルギーは35であったということになります。1989年のエネルギー・フローも1986年と同じです。「投入されたエネルギーの35しか利用されていなかった、つまり、65が捨てられていた」というのであれば、その35をたとえば50にすることができれば、投入された100のうち50が有効利用されることになります。

総エネルギーの需要量が少々増えても、その分だけエネルギーの供給量を増やさなくてもすむわけです。つまり、エネルギーの供給サイドの研究ばかりでなく、エネルギーの需要サイドの研究開発が今後ますます必要とされるのです。

大変残念なことに、わが国のこれまでのエネルギーの研究開発は「供給サイド(サプライ・サイド)」の研究開発がほとんどでした。わが国では1989年頃から、DMS(Demand Side Management:需要サイドの管理)という言葉がエネルギー関係者の間でも聞かれるようになったことからわかりますように、「需要サイド(デマンド・サイドあるいはエンド・ユースという言葉も用いられます)」の研究開発はその緒についたばかりです。

エネルギー政策の中で、特に環境への配慮、つまり、「環境への負荷の低減」を考えたときには、エネルギーの総供給量が伸びないことが望まれます。わが国では環境への配慮というと「排ガスの処理設備を設置すること」といった認識が定着しておりますが、かならずしも、それだけが環境への配慮ではありません。

もっと大切なことは供給エネルギーの総量を抑え、利用可能なエネルギーを増やすことです。つまり、DMS・アプローチあるいはエンド・ユース・アプローチと呼ばれる研究開発が重要なのです。このような観点からするとスウェーデンの一次エネルギーの総供給量ならびに総消費量が過去20年間ほとんど増えなかったということはこの間に福祉社会を維持するために必要な経済発展があったわけですから、国全体としての省エネルギーが進んでいるのだと思います。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

供給サイド、需要サイド、双方からのアプローチ

スウェーデンのエネルギーの研究開発についてお話しする前に、東京大学教授の平田賢さんの作成された図を基にして、わが国のエネルギー・フローを見ておきましょう。

この図(図28)によりますと、わが国のエネルギー・フローは1986年の場合、100投入されたエネルギーに対しさまざまなロスにより最終的に使われたエネルギーは35であったということになります。1989年のエネルギー・フローも1986年と同じです。「投入されたエネルギーの35しか利用されていなかった、つまり、65が捨てられていた」というのであれば、その35をたとえば50にすることができれば、投入された100のうち50が有効利用されることになります。

総エネルギーの需要量が少々増えても、その分だけエネルギーの供給量を増やさなくてもすむわけです。つまり、エネルギーの供給サイドの研究ばかりでなく、エネルギーの需要サイドの研究開発が今後ますます必要とされるのです。

大変残念なことに、わが国のこれまでのエネルギーの研究開発は「供給サイド(サプライ・サイド)」の研究開発がほとんどでした。わが国では1989年頃から、DMS(Demand Side Management:需要サイドの管理)という言葉がエネルギー関係者の間でも聞かれるようになったことからわかりますように、「需要サイド(デマンド・サイドあるいはエンド・ユースという言葉も用いられます)」の研究開発はその緒についたばかりです。

エネルギー政策の中で、特に環境への配慮、つまり、「環境への負荷の低減」を考えたときには、エネルギーの総供給量が伸びないことが望まれます。わが国では環境への配慮というと「排ガスの処理設備を設置すること」といった認識が定着しておりますが、かならずしも、それだけが環境への配慮ではありません。

もっと大切なことは供給エネルギーの総量を抑え、利用可能なエネルギーを増やすことです。つまり、DMS・アプローチあるいはエンド・ユース・アプローチと呼ばれる研究開発が重要なのです。このような観点からするとスウェーデンの一次エネルギーの総供給量ならびに総消費量が過去20年間ほとんど増えなかったということはこの間に福祉社会を維持するために必要な経済発展があったわけですから、国全体としての省エネルギーが進んでいるのだと思います。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギーの有効利用

ここで、わが国の「省エネルギー」を考えてみましょう。わが国で省エネルギーというときには個々の部門、たとえば、鉄鋼業では原単位当たり、これだけの消費量が少なくできたとか、あるいは家電製品でいえば10年前の冷蔵庫よりも現在の冷蔵庫は消費電力が3分の1ですむようになったとか、どちらかというと、「ある特定の産業部門や製品個々の技術による省エネルギー」が中心になっているように思います。

環境への負荷を考えるときには、このような「個々の省エネルギー化」、言い換えれば「技術による省エネルギー化」というのは生産規模が拡大したり、製品の使用量が増えればせっかくの省エネルギーのための努力がエネルギーの消費量に吸収されてしまい、結果的にはわが国全体のエネルギー消費は増大し、環境への負荷は高まってしまうのです。

同じようなことがすでにわが国の窒素酸化物低減対策の中でいわれています。わが国の自動車1台当たりの窒素酸化物の排出量削減技術は世界最高水準を達したとはいうものの、わが国の保有台数が同時に増えてしまったので、窒素酸化物の年間総排出量は逆に増えてしまったというわけです。このように環境問題を視野に入れた時に重要な省エネルギーとは単に「技術による省エネルギー」という狭義の省エネルギーではなくて、「国全体のエネルギー消費量を削減する省エネルギー」なのです。

省エネルギーの考え方

わが国のエネルギー関係者、産業界の技術者、経済評論家の中には、しばしば「わが国の省エネは世界の最高水準にある」という方々がおります。その根拠はなんなのかよくわかりませんが、多分、前述したような考え方によるものでしょう。私は常々このような考え方に疑問を持っています。

エネルギーの使用量の増加は環境への負荷を高めるものですから、環境問題を視点においた場合には、最終エネルギー消費の増大が問題となります。ですから、「国全体の最終エネルギー消費の伸びをどの程度抑えたか」を省エネルギーの目安とすべきだろうと思います。

このような観点に立って、わが国とスウェーデンの最終エネルギーの消費量の推移を比べて見たのが表15です。わが国の推移は通産省の『総合エネルギー統計』(平成二年度版)に基づく数値ですし、スウェーデンの推移は1991年2月に国会に上程された政府の「エネルギー政策案」から拾い出したものです。

この表からはっきりわかることはわが国の最終エネルギー消費は確実に増加しており、環境への負荷を高めていることです。また、この表には示しませんでしたが、一次エネルギーの総供給量を調べて見ますと、1970年(3197兆キロカロリー)、1980年(3972兆キロカロリー)、1989年(4619兆キロカロリー)とこれまた確実に増大しています。

さらに、1990年6月に公表された通産大臣の諮問機関である総合エネルギー調査会の「長期エネルギー需給の見通し」によれば、1988年のエネルギー実績(4.82億キロリットル:単位が異なっていることに注意して下さい)に対して、2010年の見通しは6.66億キロリットルと大変な増大になっているのがよくわかります。

当然のことながら、エネルギー供給量の増加に伴って、エネルギー消費量は増加するわけですから、2010年のエネルギー消費量は「長期エネルギーの見通し」どおりと仮定すれば1988年に比べてさらに増大することになります。つまり、1970年から2010年までの40年間、わが国のエネルギー供給量およびエネルギー消費量は、確実にしかも大規模で、増大することになります。

このことはわが国のエネルギー使用による環境への負荷は1970年に比べて2010年にはその絶対量が大きいだけに、スウェーデンの比ではありません。ここで、一つ注意しておきたいことは、エネルギーの消費量を経年的に比較する時にどの年を基準年とするかということです。

私は1970年を基準年としましたが、たまたま第一次オイル・ショックの1973年を基準年にとりますと、その年の最終エネルギー消費は2652兆キロカロリーで、産業部門のエネルギー消費は1656兆キロカロリーですから、産業部門のエネルギー消費は1973年に比べて1980年、1989年には数字の上では減少していることになります(表15・16)。

一方、スウェーデンはどうかといいますと、最終エネルギーの消費量は1970年から1989年のおよそ20年間増加しておりませんし、前述の「2015年の環境に適合するエネルギー体系のシナリオ」で明らかなように、最終エネルギー消費量が減少しているシナリオ(環境シナリオ)さえあります。

つまり、スウェーデンでは、わが国とは違って、環境シナリオをとれば1970年から2015年までの45年間、経済成長を見込んでも最終エネルギーの消費量は増加しないということになります。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

エネルギーの有効利用

ここで、わが国の「省エネルギー」を考えてみましょう。わが国で省エネルギーというときには個々の部門、たとえば、鉄鋼業では原単位当たり、これだけの消費量が少なくできたとか、あるいは家電製品でいえば10年前の冷蔵庫よりも現在の冷蔵庫は消費電力が3分の1ですむようになったとか、どちらかというと、「ある特定の産業部門や製品個々の技術による省エネルギー」が中心になっているように思います。

環境への負荷を考えるときには、このような「個々の省エネルギー化」、言い換えれば「技術による省エネルギー化」というのは生産規模が拡大したり、製品の使用量が増えればせっかくの省エネルギーのための努力がエネルギーの消費量に吸収されてしまい、結果的にはわが国全体のエネルギー消費は増大し、環境への負荷は高まってしまうのです。

同じようなことがすでにわが国の窒素酸化物低減対策の中でいわれています。わが国の自動車1台当たりの窒素酸化物の排出量削減技術は世界最高水準を達したとはいうものの、わが国の保有台数が同時に増えてしまったので、窒素酸化物の年間総排出量は逆に増えてしまったというわけです。このように環境問題を視野に入れた時に重要な省エネルギーとは単に「技術による省エネルギー」という狭義の省エネルギーではなくて、「国全体のエネルギー消費量を削減する省エネルギー」なのです。

省エネルギーの考え方

わが国のエネルギー関係者、産業界の技術者、経済評論家の中には、しばしば「わが国の省エネは世界の最高水準にある」という方々がおります。その根拠はなんなのかよくわかりませんが、多分、前述したような考え方によるものでしょう。私は常々このような考え方に疑問を持っています。

エネルギーの使用量の増加は環境への負荷を高めるものですから、環境問題を視点においた場合には、最終エネルギー消費の増大が問題となります。ですから、「国全体の最終エネルギー消費の伸びをどの程度抑えたか」を省エネルギーの目安とすべきだろうと思います。

このような観点に立って、わが国とスウェーデンの最終エネルギーの消費量の推移を比べて見たのが表15です。わが国の推移は通産省の『総合エネルギー統計』(平成二年度版)に基づく数値ですし、スウェーデンの推移は1991年2月に国会に上程された政府の「エネルギー政策案」から拾い出したものです。

この表からはっきりわかることはわが国の最終エネルギー消費は確実に増加しており、環境への負荷を高めていることです。また、この表には示しませんでしたが、一次エネルギーの総供給量を調べて見ますと、1970年(3197兆キロカロリー)、1980年(3972兆キロカロリー)、1989年(4619兆キロカロリー)とこれまた確実に増大しています。

さらに、1990年6月に公表された通産大臣の諮問機関である総合エネルギー調査会の「長期エネルギー需給の見通し」によれば、1988年のエネルギー実績(4.82億キロリットル:単位が異なっていることに注意して下さい)に対して、2010年の見通しは6.66億キロリットルと大変な増大になっているのがよくわかります。

当然のことながら、エネルギー供給量の増加に伴って、エネルギー消費量は増加するわけですから、2010年のエネルギー消費量は「長期エネルギーの見通し」どおりと仮定すれば1988年に比べてさらに増大することになります。つまり、1970年から2010年までの40年間、わが国のエネルギー供給量およびエネルギー消費量は、確実にしかも大規模で、増大することになります。

このことはわが国のエネルギー使用による環境への負荷は1970年に比べて2010年にはその絶対量が大きいだけに、スウェーデンの比ではありません。ここで、一つ注意しておきたいことは、エネルギーの消費量を経年的に比較する時にどの年を基準年とするかということです。

私は1970年を基準年としましたが、たまたま第一次オイル・ショックの1973年を基準年にとりますと、その年の最終エネルギー消費は2652兆キロカロリーで、産業部門のエネルギー消費は1656兆キロカロリーですから、産業部門のエネルギー消費は1973年に比べて1980年、1989年には数字の上では減少していることになります(表15・16)。

一方、スウェーデンはどうかといいますと、最終エネルギーの消費量は1970年から1989年のおよそ20年間増加しておりませんし、前述の「2015年の環境に適合するエネルギー体系のシナリオ」で明らかなように、最終エネルギー消費量が減少しているシナリオ(環境シナリオ)さえあります。

つまり、スウェーデンでは、わが国とは違って、環境シナリオをとれば1970年から2015年までの45年間、経済成長を見込んでも最終エネルギーの消費量は増加しないということになります。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

ヨハンソン教授らが描いたもう一つのシナリオ

スウェーデンの将来のエネルギー体系に関するシナリオとしては、スウェーデン・ルンド大学のトーマス・B・ヨハンソン教授らが描いたシナリオが1989年にスウェーデンのルンド大学から出版された960ページの大作『Electricity 』と題する英文書物の最後に「選り抜いた挑戦:スウェーデンの電力部門のための技術オプション』と題する論文として収載されております。

このシナリオについては、1991年10月にダイヤモンド社から刊行された『グリーンピース・レポート:地球温暖化への挑戦』と題する本の第8章で「電力事業の進むべき道:スウェーデンの実験」と題して紹介されておりますので、興味のある方は同書を参照して下さい。その要約と結論の部分から、少々、引用しておきましょう。

2010年のスウェーデンの電力需要シナリオを、電力最終利用効率のレベルを変えることにより4種類示した。これらの需要シナリオを、

さまざまな燃料と発電技術を利用した場合を設定した3種類の発電シナリオと組み合わせた。どのシナリオでも、GDPの年間成長率を

1.9%とし、それに対応して新たな建物の建設、工業生産、家庭が購入する家電製品などを想定した。

どのシナリオの組み合わせでも、この経済成長に伴うエネルギー必要量は全量供給される。最終需要レベルと供給資源の内容に基づき、

エネルギー供給量の総費用、それに伴うCO2 の排出量、ならびにその他の熱・発電の副産物を算定した。GDPがその 線から上下した場合の影響や、ライフスタイルが変わった場合の影響については検討していない。

ここで紹介した問題と可能性は、スウェーデンに特有のものではない。最終利用効率の向上により、一次エネルギー利用を削減するという

ことは社会が求めるエネルギー・サービスを提供し、同時に地球規模の問題を解決する上で鍵を握る戦略である。シナリオで示した効率の

よいエネルギー利用により、スウェーデン は地球規模の問題の解決という線に沿ったエネルギー・システムを開発できる であろう。

21世紀が近づく現在、スウェーデン社会は電力およびエネルギーによるサービスの利用を拡大する計画がある。電力エネルギーによるサ

ービスを供給することを企業活動とすれば、電力会社や企業家には大きなビジネスの機会が生まれる。需要と供給の両方の部分で先端技術

が重要な役割を果たすという意味で、今後、活気にあふれた時代が訪れるであろう。政策決定と市場に対して、新たな挑戦が行われることになる。

ここで重要なことは「電力エネルギーによるサービス」という言葉の意味です。社会が電力会社に求めるものは電力自体ではありません。電力需要というのは社会が必要とする電力量そのものではなく、電力によって提供されるサービスの反映であること、言い換えれば、社会が求めるのは温水シャワー、冷凍・冷蔵、洗濯、照明、空調、データの記憶・検索などの情報処理などのサービスということです。

ですから、電力会社は電力を販売するだけの会社から脱皮して、「電力によるサービス」を社会に対して販売する企業となる時、電力会社のビジネスの機会が大きくなるということなのです。

「電気事業の創始者といわれるトーマス・エジソンの野望は電力を販売することではなくて、照明というサービスを販売することであった。エジソンは電球の効率が向上すれば、彼の利益も増大すると考えていた」とこのシナリオの著者は述べています。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

ヨハンソン教授らが描いたもう一つのシナリオ

スウェーデンの将来のエネルギー体系に関するシナリオとしては、スウェーデン・ルンド大学のトーマス・B・ヨハンソン教授らが描いたシナリオが1989年にスウェーデンのルンド大学から出版された960ページの大作『Electricity 』と題する英文書物の最後に「選り抜いた挑戦:スウェーデンの電力部門のための技術オプション』と題する論文として収載されております。

このシナリオについては、1991年10月にダイヤモンド社から刊行された『グリーンピース・レポート:地球温暖化への挑戦』と題する本の第8章で「電力事業の進むべき道:スウェーデンの実験」と題して紹介されておりますので、興味のある方は同書を参照して下さい。その要約と結論の部分から、少々、引用しておきましょう。

2010年のスウェーデンの電力需要シナリオを、電力最終利用効率のレベルを変えることにより4種類示した。これらの需要シナリオを、

さまざまな燃料と発電技術を利用した場合を設定した3種類の発電シナリオと組み合わせた。どのシナリオでも、GDPの年間成長率を

1.9%とし、それに対応して新たな建物の建設、工業生産、家庭が購入する家電製品などを想定した。

どのシナリオの組み合わせでも、この経済成長に伴うエネルギー必要量は全量供給される。最終需要レベルと供給資源の内容に基づき、

エネルギー供給量の総費用、それに伴うCO2 の排出量、ならびにその他の熱・発電の副産物を算定した。GDPがその 線から上下した場合の影響や、ライフスタイルが変わった場合の影響については検討していない。

ここで紹介した問題と可能性は、スウェーデンに特有のものではない。最終利用効率の向上により、一次エネルギー利用を削減するという

ことは社会が求めるエネルギー・サービスを提供し、同時に地球規模の問題を解決する上で鍵を握る戦略である。シナリオで示した効率の

よいエネルギー利用により、スウェーデン は地球規模の問題の解決という線に沿ったエネルギー・システムを開発できる であろう。

21世紀が近づく現在、スウェーデン社会は電力およびエネルギーによるサービスの利用を拡大する計画がある。電力エネルギーによるサ

ービスを供給することを企業活動とすれば、電力会社や企業家には大きなビジネスの機会が生まれる。需要と供給の両方の部分で先端技術

が重要な役割を果たすという意味で、今後、活気にあふれた時代が訪れるであろう。政策決定と市場に対して、新たな挑戦が行われることになる。

ここで重要なことは「電力エネルギーによるサービス」という言葉の意味です。社会が電力会社に求めるものは電力自体ではありません。電力需要というのは社会が必要とする電力量そのものではなく、電力によって提供されるサービスの反映であること、言い換えれば、社会が求めるのは温水シャワー、冷凍・冷蔵、洗濯、照明、空調、データの記憶・検索などの情報処理などのサービスということです。

ですから、電力会社は電力を販売するだけの会社から脱皮して、「電力によるサービス」を社会に対して販売する企業となる時、電力会社のビジネスの機会が大きくなるということなのです。

「電気事業の創始者といわれるトーマス・エジソンの野望は電力を販売することではなくて、照明というサービスを販売することであった。エジソンは電球の効率が向上すれば、彼の利益も増大すると考えていた」とこのシナリオの著者は述べています。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

2015年の環境に適合するエネルギー体系

スウェーデンでは、過去20年間、総エネルギーの供給量および需要量がほとんど伸びていないという実績がありますが、それでは、2010年に予定どおり原発が廃棄されたとして、その後のエネルギー体系はどのようなものになるのでしょうか?

その一つのシナリオとして、1990年秋に設定されたチェック・ポイントのために政府の指示により、エネルギー庁と環境保護庁が共同で作成した「環境に適合するエネルギー体系のシナリオ:スウェーデン 2015」と題する報告書があります。ここで、このシナリオを簡単に紹介しておきましょう。

このシナリオの大前提は、いずれの場合でも、「原子力は全廃、水力は、今後、新規拡張しない」というものです。「基本代替システム」とは環境への配慮にはやや欠けるが、とにかく原発をなくすことを主眼においたシナリオです。これに対して「環境シナリオ」というのがあります。これは原発をなくすと同時に環境に十分配慮したシナリオです。この2とおりの基本的なシナリオに対して、それぞれ経済成長率が高い場合(基本代替システムのGDPの成長率:2.4%、環境シナリオのGDPの成長率:2.3%)と低い場合(いずれの場合もGDPの成長率:1.1%)の2とおりのシナリオがありますので、シナリオは全部で4とおりということになります。

電力需給の収支

表13を見てください。1987年の実績に対して、2015年の電力需給の収支をそれぞれのシナリオで外観してみましょう。原子力は2010年までに全廃するということになっていますので、いずれのシナリオでもゼロです。水力はこれ以上新規拡張しないことになっていますので、いずれのシナリオでも66TWhという数字が与えられています。

1987年の水力が71TWhなのに、4とおりのシナリオでは66TWhになっています。この理由は、たまたま、1987年は平年に比べて雨や雪の降水量が多かったということす。平年の降水量は66TWhという実績に基づくものです。

化石燃料についてみると、「基本代替システム」、すなわち、環境への配慮をやや欠いても脱原発を優先するというシナリオでは、石炭火力は経済成長率が高いシナリオでは60TWhという数字が与えられています。天然ガスを用いた複合発電についても、それぞれ数字が与えられています。ところが、「環境シナリオ」では石炭火力と天然ガス複合発電はゼロとなっています。

その代わり、何が増えているのかといいますと、一つは風力発電等です。1987年の風力の実績はありませんが、「環境シナリオ」の経済成長率が高い場合のシナリオでは、2015年に23TWhという数字が与えられています。もう一つは「産業背圧発電」、「背圧コ・ジェネレーション」と呼ばれる技術が相当量導入されていることです。これらの技術は既存の技術ですから、今後、意識的に改良を加え、利用していけばこの程度の電力量は賄えるという計算に基づくものです。

ここで注目すべきことは新たな電源として期待されているものは燃焼を伴わないものあるいは燃焼を伴うものでも環境への負荷が比較的少ないものであることです。産業背圧発電や背圧コ・ジェネレーションと呼ばれる技術は電力多消費産業である紙・パルプ産業、化学工業、鉄鋼業などの産業で用いられている既存の技術で、わが国でも電気事業用ではなく、産業用として上記の電力多消費産業では古くから用いられている技術です。

このことは、先にも述べましたように、将来のエネルギー・システムは従来の集中型エネルギー供給システムからローカル・エネルギー主体の分散型エネルギー供給システム、すなわち、消費地に密着した分散型エネルギー供給システムへの転換を計ろうとするものであることが理解できるでしょう。

ここで、もう一つ注目して欲しいことは1987年の総発電電力量(141TWh)が2015年の「環境シナリオ」の経済成長率の高いシナリオでも140TWh、低いシナリオにいたっては104TWhとなっており、今後25年間の供給すべき総発電電力量が増えないように読み取れることです。

総エネルギー需給の収支

これら4とおりのシナリオでは、電力需給の収支だけでなく、総エネルギー需給の収支についても同様の試算があります(表14)。1987年の実績では総エネルギーの供給量は456TWhとなっていますが、「環境シナリオ」の経済成長率が低いシナリオでは442TWhという数字が与えられています。

ですから、このシナリオをとれば、総エネルギー供給量は、今後、25年間増えないことになります。つまり、このことは過去にさかのぼって1970年から約45年間ほとんど総エネルギー供給量が増えないことを示唆しています。特に環境保護の観点から考えると、総エネルギーの供給量が増えないようなエネルギー体系は環境への負荷を増大しないために望ましいエネルギー体系といえます。

また、これらのシナリオをもとにして二酸化炭素の排出量も試算されていますし、その他にも、それぞれのシナリオにしたがって、2015年の電力料金、地域暖房料金、燃料価格、工業生産指数など興味深い試算が行われています。以上がスウェーデンのエネルギー庁と環境保護庁が共同で政府に提案した「環境に適合するエネルギー体系のシナリオ:スウェーデン2015」の概要の要約です。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

2015年の環境に適合するエネルギー体系

スウェーデンでは、過去20年間、総エネルギーの供給量および需要量がほとんど伸びていないという実績がありますが、それでは、2010年に予定どおり原発が廃棄されたとして、その後のエネルギー体系はどのようなものになるのでしょうか?

その一つのシナリオとして、1990年秋に設定されたチェック・ポイントのために政府の指示により、エネルギー庁と環境保護庁が共同で作成した「環境に適合するエネルギー体系のシナリオ:スウェーデン 2015」と題する報告書があります。ここで、このシナリオを簡単に紹介しておきましょう。

このシナリオの大前提は、いずれの場合でも、「原子力は全廃、水力は、今後、新規拡張しない」というものです。「基本代替システム」とは環境への配慮にはやや欠けるが、とにかく原発をなくすことを主眼においたシナリオです。これに対して「環境シナリオ」というのがあります。これは原発をなくすと同時に環境に十分配慮したシナリオです。この2とおりの基本的なシナリオに対して、それぞれ経済成長率が高い場合(基本代替システムのGDPの成長率:2.4%、環境シナリオのGDPの成長率:2.3%)と低い場合(いずれの場合もGDPの成長率:1.1%)の2とおりのシナリオがありますので、シナリオは全部で4とおりということになります。

電力需給の収支

表13を見てください。1987年の実績に対して、2015年の電力需給の収支をそれぞれのシナリオで外観してみましょう。原子力は2010年までに全廃するということになっていますので、いずれのシナリオでもゼロです。水力はこれ以上新規拡張しないことになっていますので、いずれのシナリオでも66TWhという数字が与えられています。

1987年の水力が71TWhなのに、4とおりのシナリオでは66TWhになっています。この理由は、たまたま、1987年は平年に比べて雨や雪の降水量が多かったということす。平年の降水量は66TWhという実績に基づくものです。

化石燃料についてみると、「基本代替システム」、すなわち、環境への配慮をやや欠いても脱原発を優先するというシナリオでは、石炭火力は経済成長率が高いシナリオでは60TWhという数字が与えられています。天然ガスを用いた複合発電についても、それぞれ数字が与えられています。ところが、「環境シナリオ」では石炭火力と天然ガス複合発電はゼロとなっています。

その代わり、何が増えているのかといいますと、一つは風力発電等です。1987年の風力の実績はありませんが、「環境シナリオ」の経済成長率が高い場合のシナリオでは、2015年に23TWhという数字が与えられています。もう一つは「産業背圧発電」、「背圧コ・ジェネレーション」と呼ばれる技術が相当量導入されていることです。これらの技術は既存の技術ですから、今後、意識的に改良を加え、利用していけばこの程度の電力量は賄えるという計算に基づくものです。

ここで注目すべきことは新たな電源として期待されているものは燃焼を伴わないものあるいは燃焼を伴うものでも環境への負荷が比較的少ないものであることです。産業背圧発電や背圧コ・ジェネレーションと呼ばれる技術は電力多消費産業である紙・パルプ産業、化学工業、鉄鋼業などの産業で用いられている既存の技術で、わが国でも電気事業用ではなく、産業用として上記の電力多消費産業では古くから用いられている技術です。

このことは、先にも述べましたように、将来のエネルギー・システムは従来の集中型エネルギー供給システムからローカル・エネルギー主体の分散型エネルギー供給システム、すなわち、消費地に密着した分散型エネルギー供給システムへの転換を計ろうとするものであることが理解できるでしょう。

ここで、もう一つ注目して欲しいことは1987年の総発電電力量(141TWh)が2015年の「環境シナリオ」の経済成長率の高いシナリオでも140TWh、低いシナリオにいたっては104TWhとなっており、今後25年間の供給すべき総発電電力量が増えないように読み取れることです。

総エネルギー需給の収支

これら4とおりのシナリオでは、電力需給の収支だけでなく、総エネルギー需給の収支についても同様の試算があります(表14)。1987年の実績では総エネルギーの供給量は456TWhとなっていますが、「環境シナリオ」の経済成長率が低いシナリオでは442TWhという数字が与えられています。

ですから、このシナリオをとれば、総エネルギー供給量は、今後、25年間増えないことになります。つまり、このことは過去にさかのぼって1970年から約45年間ほとんど総エネルギー供給量が増えないことを示唆しています。特に環境保護の観点から考えると、総エネルギーの供給量が増えないようなエネルギー体系は環境への負荷を増大しないために望ましいエネルギー体系といえます。

また、これらのシナリオをもとにして二酸化炭素の排出量も試算されていますし、その他にも、それぞれのシナリオにしたがって、2015年の電力料金、地域暖房料金、燃料価格、工業生産指数など興味深い試算が行われています。以上がスウェーデンのエネルギー庁と環境保護庁が共同で政府に提案した「環境に適合するエネルギー体系のシナリオ:スウェーデン2015」の概要の要約です。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

3 エネルギー需給の現状と将来

私たちは通常、北欧諸国のエネルギー事情はどの国も大差がないというようなイメージを漠然と持っているのではないでしょうか? デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランドの北欧5か国のエネルギー事情は表12のように相当違います。

北欧5か国の中で、エネルギーの点で最も恵まれているのはノルウェーで、水力、天然ガス、石油があります。逆に、デンマークはエネルギー資源に乏しく、相当量の風力を除けば何もないといっていい状況です。スウェーデンは化石燃料に乏しく、水力と原子力が中心です。

このように一口に北欧諸国とはいっても、エネルギー事情が違いますから、エネルギーに対する考え方も異なり、エネルギー政策も違ってきます。北欧5か国の中で原子力エネルギーを利用しているのはスウェーデンとフィンランドの2か国だけです。

スウェーデンは2010年を最終目標年度とする原発の段階的廃棄を含むエネルギー体系の修正を模索しています。この節では先ず、スウェーデンのエネルギー需給の現状を概観し、そのあと、将来のエネルギー体系のシナリオを紹介しましょう。

過去20年間変化のない総エネルギーの需給量

スウェーデンの総エネルギーの需給量で注目したいのは1970年から1989年までのおよそ20年間、供給量がほとんど変化していないという事実です(図25)。この点は、将来のスウェーデンのエネルギー政策を考える上で記憶にとどめておいてほしいところです。

図26は1970年から1987年までの総発電電力量の実績と1997年までの予測です。すでに述べたように、スウェーデンの現在の電力構成は水力が50%強、原子力が45%、火力が残り数%となっています。総エネルギー量を表す単位はわが国では化石燃料の占める割合が多いので、通常、重油換算で表示していますので、キロ・リットル(Kl)という単位が用いられますが、スウェーデンのエネルギー関連の統計資料は電気換算で表示されていますので、テラ・ワット時(TWh)が用いられています。

需要サイドから見ても、この20年間、総エネルギーの需要量は増えていません。ただ、電力の需要については注目する必要があります。電気エネルギーの中で、民生用の電力を見ると、電気による暖房の割合が大きいことがわかります(図27)。

この暖房用の熱源を他の熱源に代えようとする試みがあります。そうすることによって、発電すべき総発電電力量をある程度減らすことが可能だと考えられるからです。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

3 エネルギー需給の現状と将来

私たちは通常、北欧諸国のエネルギー事情はどの国も大差がないというようなイメージを漠然と持っているのではないでしょうか? デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランドの北欧5か国のエネルギー事情は表12のように相当違います。

北欧5か国の中で、エネルギーの点で最も恵まれているのはノルウェーで、水力、天然ガス、石油があります。逆に、デンマークはエネルギー資源に乏しく、相当量の風力を除けば何もないといっていい状況です。スウェーデンは化石燃料に乏しく、水力と原子力が中心です。

このように一口に北欧諸国とはいっても、エネルギー事情が違いますから、エネルギーに対する考え方も異なり、エネルギー政策も違ってきます。北欧5か国の中で原子力エネルギーを利用しているのはスウェーデンとフィンランドの2か国だけです。

スウェーデンは2010年を最終目標年度とする原発の段階的廃棄を含むエネルギー体系の修正を模索しています。この節では先ず、スウェーデンのエネルギー需給の現状を概観し、そのあと、将来のエネルギー体系のシナリオを紹介しましょう。

過去20年間変化のない総エネルギーの需給量

スウェーデンの総エネルギーの需給量で注目したいのは1970年から1989年までのおよそ20年間、供給量がほとんど変化していないという事実です(図25)。この点は、将来のスウェーデンのエネルギー政策を考える上で記憶にとどめておいてほしいところです。

図26は1970年から1987年までの総発電電力量の実績と1997年までの予測です。すでに述べたように、スウェーデンの現在の電力構成は水力が50%強、原子力が45%、火力が残り数%となっています。総エネルギー量を表す単位はわが国では化石燃料の占める割合が多いので、通常、重油換算で表示していますので、キロ・リットル(Kl)という単位が用いられますが、スウェーデンのエネルギー関連の統計資料は電気換算で表示されていますので、テラ・ワット時(TWh)が用いられています。

需要サイドから見ても、この20年間、総エネルギーの需要量は増えていません。ただ、電力の需要については注目する必要があります。電気エネルギーの中で、民生用の電力を見ると、電気による暖房の割合が大きいことがわかります(図27)。

この暖房用の熱源を他の熱源に代えようとする試みがあります。そうすることによって、発電すべき総発電電力量をある程度減らすことが可能だと考えられるからです。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

素人の素朴な疑問

その1

1990年12月23日に発表されたわが国の総理府の「原子力に関する世論調査』」によれば、調査対象の90%が原発に不安を感じるが64.5%は原発の必要性を感じているそうです。一方、スウェーデンの世論調査では、自国の原発に不安を感じるのは常に調査対象の30~40%程度で、1980年の国民投票でも投票者の60%弱が12基までとの上限があるものの原発容認に票を投じていました。

2010年における原発を発電容量で「現在の2倍以上(110万Kw級原子炉で40基分相当)」にするという目標を1960年6月に設定したわが国と、2010年には原発を「ゼロにする」という目標を10年前に掲げてさまざまな試みを行ってきたスウェーデンとの間に原発に対する考え方の大きな相違があるのはなぜなのでしょうか?

その2

わが国の原子力関係者の一部には、スウェーデンはそのエネルギー政策で“苦悩あるいは迷走”しているという表現を好む向きがあります。私にいわせれば、順調に稼働し、しかも自国の原発技術に対して政府や国民がかなりの信頼を寄せている原発を廃棄し、しかも自然破壊の原因となる水力発電のこれ以上の拡張を禁止し、さらに、環境の酸性化の原因とされる化石燃料の使用に厳しい規制を要求する国民各層の意見を反映して策定された国のエネルギー政策を、そのような判断基準を持たない国の視点で現象面だけを見れば、「苦悩しているように見える」のは当然でしょう。

①もし原発が環境に対してクリーンであるならば、20年以上も硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)に起因するとされる『環境の酸性化に悩

み、

しかも

②二酸化炭素(CO2)の排出にも最も厳しい姿勢を示しているスウェーデンが順調に稼働し、信頼されている原発を“苦悩あるいは迷走”しながら

も廃棄しようとするのはなぜなのでしょうか?

その3

200年を超えるという情報公開制度の歴史を持つスウェーデンで、国際的に見ても

①最大限の安全対策、

②最大限の廃棄物対策、

③徹底した原発労働者の放射線被ばく防護対策、

④原発の安定した順調な稼働実績、

⑤徹底した原発施設の一般公開

⑥原発情報の積極的な公開と提供

などに加えて、十分なPR活動を続けてきたにもかかわらず、1989年4月に東京で開かれた日本原子力産業会議の第22回年次大会で、スウェーデン原子力産業会議の会長に「スウェーデンでは原発のPAが得られなかった」と言わせしめたのはなぜなのでしょうか?

その4

わが国の高校社会科の教科書における原発の扱いにも問題があります。この件を報じた1990年7月1日付けの朝日新聞の記事から抜粋した表11をご覧ください。私は「原稿本」の表記が正しく、文部省の指示にしたがって修正した「見本本」は誤りであり、この修正は改悪であると思います。疑問に思う方はわが国の原子力委員会が編集している『原子力白書(平成元年版)』の13~14ページのスウェーデンの項を参照してください。原子力白書はかなり正確にスウェーデンの状況を記述しています。

仮に、この記事の「見本本」の表記が正しいとすれば、スウェーデンのエネルギー政策の行方に一喜一憂(?)することもなければ何組もの調査団をわざわざスウェーデンまで送り、類似の関心事項を繰り返し調査するような無駄は必要ないと思いますがいかがでしょうか?

その5

皮肉なことに、スウェーデンの原子力技術の水準の高さを最もよく知っているのはわが国では、原子力の専門家の方々です。原子力エネルギーが環境に対してクリーンかどうかは、1991年8月12日の朝日新聞の記事「原子力への課税提案へ」という記事や業界誌の週刊『エネルギーと環境』の1991年7月11日号の「原発もCO2 課税の対象に、波紋投げる」という記事をみれば、明らかでしょう。

原子力エネルギーが環境にクリーンというなら、スウェーデン以外の先進工業国、たとえば、米国、英国、ドイツ、フランスなどが原子力エネルギーの利用にこれまで以上に積極的にならないのはなぜなのでしょうか?

前述の『エネルギーと環境』誌の1992年2月20日号は「IPCC報告、CO2への原子力貢献に否定的」という見出しを掲げ、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の全体会合が2月にジュネーブで開催され、一昨年8月にまとめられた「第1次評価報告」の補足報告書がこの会合で了承されたことを報じています。この補足報告書では、CO2削減の最も効果的なオプションは生産から最終利用に至る各分野でのエネルギーの節約と効率化だとし、原子力の貢献には否定的だそうです。ちなみに、この補足報告書を策定したIPCCの「エネルギーと産業」を検討する分科会の共同議長国はわが国と中国です。

化石燃料に乏しく、輸入石油への依存度が高いという点で、かつてはわが国と似た立場にあった工業国スウェーデンに対するこれらの素人の素朴な疑問に答えることこそ、わが国の原子力関係者に求められていることではないでしょうか?

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン: 「全文」 「ダイジェスト版」

第6章の目次

素人の素朴な疑問

その1

1990年12月23日に発表されたわが国の総理府の「原子力に関する世論調査』」によれば、調査対象の90%が原発に不安を感じるが64.5%は原発の必要性を感じているそうです。一方、スウェーデンの世論調査では、自国の原発に不安を感じるのは常に調査対象の30~40%程度で、1980年の国民投票でも投票者の60%弱が12基までとの上限があるものの原発容認に票を投じていました。

2010年における原発を発電容量で「現在の2倍以上(110万Kw級原子炉で40基分相当)」にするという目標を1960年6月に設定したわが国と、2010年には原発を「ゼロにする」という目標を10年前に掲げてさまざまな試みを行ってきたスウェーデンとの間に原発に対する考え方の大きな相違があるのはなぜなのでしょうか?

その2

わが国の原子力関係者の一部には、スウェーデンはそのエネルギー政策で“苦悩あるいは迷走”しているという表現を好む向きがあります。私にいわせれば、順調に稼働し、しかも自国の原発技術に対して政府や国民がかなりの信頼を寄せている原発を廃棄し、しかも自然破壊の原因となる水力発電のこれ以上の拡張を禁止し、さらに、環境の酸性化の原因とされる化石燃料の使用に厳しい規制を要求する国民各層の意見を反映して策定された国のエネルギー政策を、そのような判断基準を持たない国の視点で現象面だけを見れば、「苦悩しているように見える」のは当然でしょう。

①もし原発が環境に対してクリーンであるならば、20年以上も硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)に起因するとされる『環境の酸性化に悩

み、

しかも

②二酸化炭素(CO2)の排出にも最も厳しい姿勢を示しているスウェーデンが順調に稼働し、信頼されている原発を“苦悩あるいは迷走”しながら

も廃棄しようとするのはなぜなのでしょうか?

その3

200年を超えるという情報公開制度の歴史を持つスウェーデンで、国際的に見ても

①最大限の安全対策、

②最大限の廃棄物対策、

③徹底した原発労働者の放射線被ばく防護対策、

④原発の安定した順調な稼働実績、

⑤徹底した原発施設の一般公開

⑥原発情報の積極的な公開と提供

などに加えて、十分なPR活動を続けてきたにもかかわらず、1989年4月に東京で開かれた日本原子力産業会議の第22回年次大会で、スウェーデン原子力産業会議の会長に「スウェーデンでは原発のPAが得られなかった」と言わせしめたのはなぜなのでしょうか?

その4

わが国の高校社会科の教科書における原発の扱いにも問題があります。この件を報じた1990年7月1日付けの朝日新聞の記事から抜粋した表11をご覧ください。私は「原稿本」の表記が正しく、文部省の指示にしたがって修正した「見本本」は誤りであり、この修正は改悪であると思います。疑問に思う方はわが国の原子力委員会が編集している『原子力白書(平成元年版)』の13~14ページのスウェーデンの項を参照してください。原子力白書はかなり正確にスウェーデンの状況を記述しています。

仮に、この記事の「見本本」の表記が正しいとすれば、スウェーデンのエネルギー政策の行方に一喜一憂(?)することもなければ何組もの調査団をわざわざスウェーデンまで送り、類似の関心事項を繰り返し調査するような無駄は必要ないと思いますがいかがでしょうか?

その5

皮肉なことに、スウェーデンの原子力技術の水準の高さを最もよく知っているのはわが国では、原子力の専門家の方々です。原子力エネルギーが環境に対してクリーンかどうかは、1991年8月12日の朝日新聞の記事「原子力への課税提案へ」という記事や業界誌の週刊『エネルギーと環境』の1991年7月11日号の「原発もCO2 課税の対象に、波紋投げる」という記事をみれば、明らかでしょう。

原子力エネルギーが環境にクリーンというなら、スウェーデン以外の先進工業国、たとえば、米国、英国、ドイツ、フランスなどが原子力エネルギーの利用にこれまで以上に積極的にならないのはなぜなのでしょうか?

前述の『エネルギーと環境』誌の1992年2月20日号は「IPCC報告、CO2への原子力貢献に否定的」という見出しを掲げ、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の全体会合が2月にジュネーブで開催され、一昨年8月にまとめられた「第1次評価報告」の補足報告書がこの会合で了承されたことを報じています。この補足報告書では、CO2削減の最も効果的なオプションは生産から最終利用に至る各分野でのエネルギーの節約と効率化だとし、原子力の貢献には否定的だそうです。ちなみに、この補足報告書を策定したIPCCの「エネルギーと産業」を検討する分科会の共同議長国はわが国と中国です。

化石燃料に乏しく、輸入石油への依存度が高いという点で、かつてはわが国と似た立場にあった工業国スウェーデンに対するこれらの素人の素朴な疑問に答えることこそ、わが国の原子力関係者に求められていることではないでしょうか?