私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

下の図をクリックしてください。

1.2009年4月のブログ掲載記事(2009-04-30)

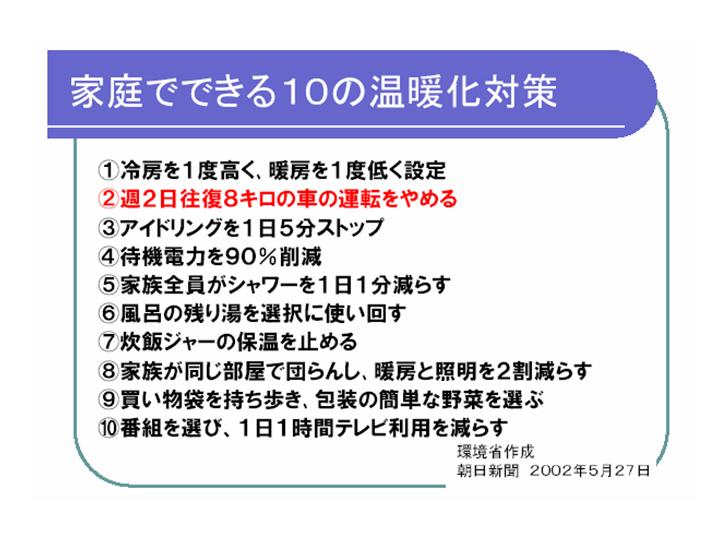

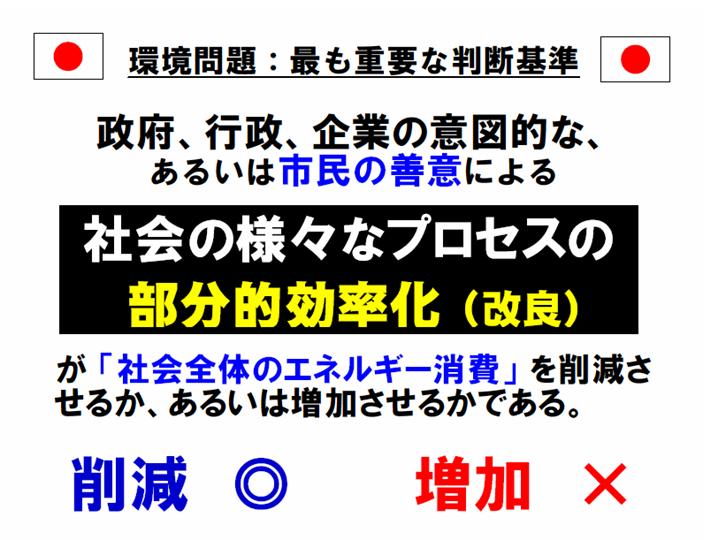

2.日本の現実 「エコ偽装で露呈、意識の低さ」という投書の的確さ(2009-04-29)

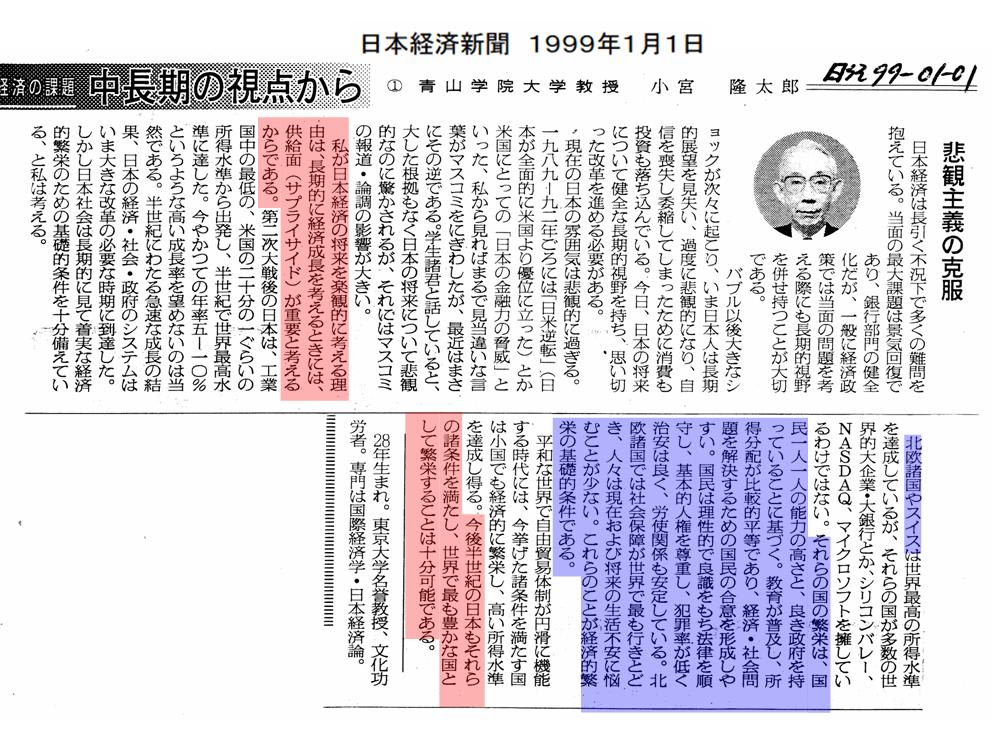

3.現在の「大不況」、経済学者、小宮隆太郎さんなら?(2009-04-26)

4.米、核再処理を断念 政策転換、高速炉の建設計画も取りやめの方針(2009-04-23)

5.グリーン・イノベーション・ジャパン:2020年をメドに、120兆円の市場と280万人の雇用を(2009-04-22)

6.日本の温室効果ガス削減中間目標 これはもうどう考えたらよいのだろう???(2009-04-18)

7.なぜ、スウェーデンにそれができたのか、~人も自然も幸福な国~(2009-04-17)

8.「安心社会実現会議」の発足と初会合、 私の期待に応えてくれるだろうか?(2009-04-15)

9.企業の07年度の温室効果ガス排出量(CO2)換算上位10社(2009-04-14)

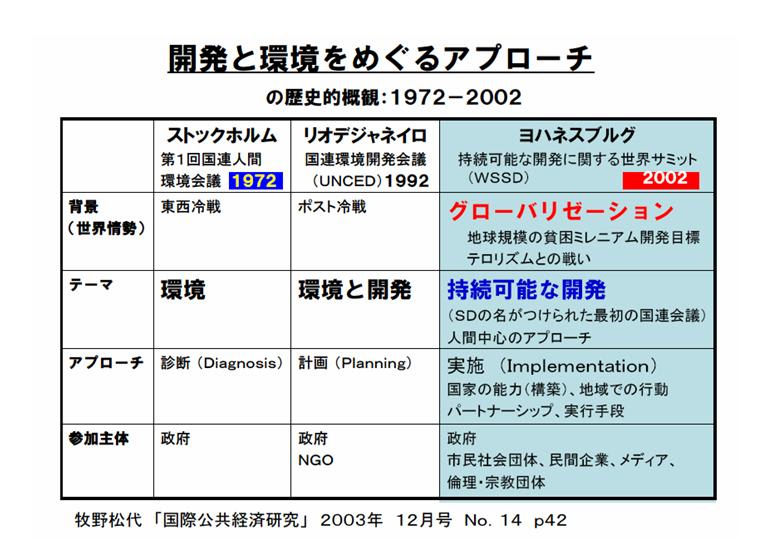

10.あれから40年、2010年は混乱か?-その3(2009-04-11)

11.あれから40年、2010年は混乱か?-その2(2009-04-10)

12.あれから40年、2010年は混乱か?-その1(2009-04-09)

13.「グリーンニューディール」と呼ぶにふさわしい スウェーデンがめざす「緑の経済と社会の変革」(2009-04-08)

14.炭素税 神奈川県の県地方財政等研究委員会が導入検討を促す報告書を松沢知事に提出(2009-04-06)

15.07年度温室効果ガスの排出 鉄鋼・セメント業界が上位(2009-04-04)

16.日本政府の中期目標検討委員会が受賞した「化石賞」(2009-04-03)

17.2008年のODA実績 総額:スウェーデンはおよそ日本の半分、GNI比:1位、日本は21位(最下位)(2009-04-02)

18.新年度の初日はこうして始まった:3月 日銀短観 景況感 過去最悪(2009-04-01)

アーカイブ(公開論文集)

下の図をクリックしてください。

1.2009年4月のブログ掲載記事(2009-04-30)

2.日本の現実 「エコ偽装で露呈、意識の低さ」という投書の的確さ(2009-04-29)

3.現在の「大不況」、経済学者、小宮隆太郎さんなら?(2009-04-26)

4.米、核再処理を断念 政策転換、高速炉の建設計画も取りやめの方針(2009-04-23)

5.グリーン・イノベーション・ジャパン:2020年をメドに、120兆円の市場と280万人の雇用を(2009-04-22)

6.日本の温室効果ガス削減中間目標 これはもうどう考えたらよいのだろう???(2009-04-18)

7.なぜ、スウェーデンにそれができたのか、~人も自然も幸福な国~(2009-04-17)

8.「安心社会実現会議」の発足と初会合、 私の期待に応えてくれるだろうか?(2009-04-15)

9.企業の07年度の温室効果ガス排出量(CO2)換算上位10社(2009-04-14)

10.あれから40年、2010年は混乱か?-その3(2009-04-11)

11.あれから40年、2010年は混乱か?-その2(2009-04-10)

12.あれから40年、2010年は混乱か?-その1(2009-04-09)

13.「グリーンニューディール」と呼ぶにふさわしい スウェーデンがめざす「緑の経済と社会の変革」(2009-04-08)

14.炭素税 神奈川県の県地方財政等研究委員会が導入検討を促す報告書を松沢知事に提出(2009-04-06)

15.07年度温室効果ガスの排出 鉄鋼・セメント業界が上位(2009-04-04)

16.日本政府の中期目標検討委員会が受賞した「化石賞」(2009-04-03)

17.2008年のODA実績 総額:スウェーデンはおよそ日本の半分、GNI比:1位、日本は21位(最下位)(2009-04-02)

18.新年度の初日はこうして始まった:3月 日銀短観 景況感 過去最悪(2009-04-01)