シークの出口=「宝物殿」前の広場からシークを逆戻りします。眼前の岩の裂け目がシークの出口です。通常はここまで(宝物殿も含む)の道程で1日です。ここまでは下り勾配ですが石畳の道等あり歩き辛く、また眼前に繰り返し迫ってくる岩石の脅威に体が固まり動きが止まります。而してこの広場に着くと「やっと出たー」と言う表現が適当と感じますし、この後ろに拡がる宝物殿の荘厳なるファサード(正面)を見れば「来て良かったー」と感激します。

広場の左岸側(下流に向かい左側)には売店がありそこには木のベンチが設けられ太陽の光で壁面の色が刻々と変わる「宝物殿」をミネラルウオーターを飲みながら見ます。

上記写真を「縦」に撮っております。ラクダはここから2日目以降を1日で見る人や「宝物殿」の前で写真に収まる人達用です。観光客の90%以上が金曜日の日が安息日ではない欧米人です。

本日は閉店(この先は行きたくないの意)にし、ここで「休息したい」及び「もっと居たい」と言う感じになります。この広場では大半の人は凡そ2時間を過ごします。

この場面の心境はご察知がつくと思います。峻険な岩石山の奥に「宝物殿}=「エル・ハズネ」が垣間見れた瞬間です。本当に「宝物」を見つけたその瞬間の感動です。

上記写真の同様ですが、この時点では「宝物殿」は見られず、光が射しこんでいる場所に「何か」があると感じている瞬間です。

上記同様ですが、「何か」があると言う 期待感は未だ湧きません。

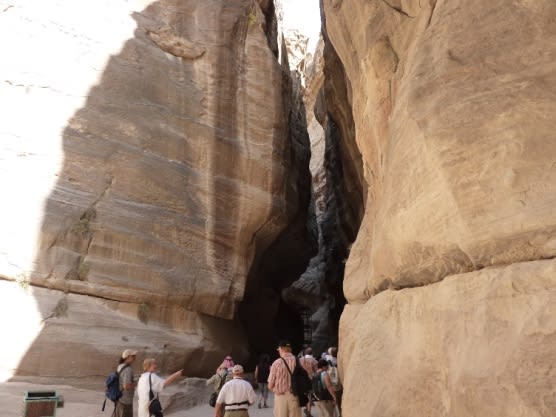

道幅は段々狭隘に、岩石山も峻険になってきました。

上記同様。

岩質は「砂岩」が殆んどで、他に礫、石灰及び泥岩の堆積層です。堆積したものが地殻変動で隆起して出来たものです。その後の大地震でこういう割裂、亀裂が入り、また雨水の浸食作用により形成されたと考えられております。

蛇足ですが、土木でコンクリートやモルタルに使用する砂は通常「川砂」か「砕砂」でJISの仕様に則った5mmフルイを重量百分率で85%以上を通る骨材で「細骨材」と呼ばれます。逆に「粗骨材」は85%留まるものです。そのたセメント、水及び混和剤(料理の調味料と同様に多種多様あり、これにより強度や品質が向上する)を入れコンクリートになります。

上記同様。職業柄、こういう場所は立入禁止にしますので、早く通り抜けたい気持ちです。

が、絶景に固唾を呑んで足が止まっております。

この場所で道路の断面が一旦広がり、この先が前記の狭隘な岩石山の道路になっていきます。左岸側には所々に水路の跡が見えますし洪水を調整したゲートもあります。大昔だから角(丸太)落としだと考えます。

何やら遠くに光りが射している所が見れます。「何か」が在るのでしょうか?

前記のシークの道路幅が広いため陽が差し込んでいます。

前を行く集団の観光客の人達は、当然上方の今にも滑落しそうな岩を見ましたよねー。

広場の左岸側(下流に向かい左側)には売店がありそこには木のベンチが設けられ太陽の光で壁面の色が刻々と変わる「宝物殿」をミネラルウオーターを飲みながら見ます。

上記写真を「縦」に撮っております。ラクダはここから2日目以降を1日で見る人や「宝物殿」の前で写真に収まる人達用です。観光客の90%以上が金曜日の日が安息日ではない欧米人です。

本日は閉店(この先は行きたくないの意)にし、ここで「休息したい」及び「もっと居たい」と言う感じになります。この広場では大半の人は凡そ2時間を過ごします。

この場面の心境はご察知がつくと思います。峻険な岩石山の奥に「宝物殿}=「エル・ハズネ」が垣間見れた瞬間です。本当に「宝物」を見つけたその瞬間の感動です。

上記写真の同様ですが、この時点では「宝物殿」は見られず、光が射しこんでいる場所に「何か」があると感じている瞬間です。

上記同様ですが、「何か」があると言う 期待感は未だ湧きません。

道幅は段々狭隘に、岩石山も峻険になってきました。

上記同様。

岩質は「砂岩」が殆んどで、他に礫、石灰及び泥岩の堆積層です。堆積したものが地殻変動で隆起して出来たものです。その後の大地震でこういう割裂、亀裂が入り、また雨水の浸食作用により形成されたと考えられております。

蛇足ですが、土木でコンクリートやモルタルに使用する砂は通常「川砂」か「砕砂」でJISの仕様に則った5mmフルイを重量百分率で85%以上を通る骨材で「細骨材」と呼ばれます。逆に「粗骨材」は85%留まるものです。そのたセメント、水及び混和剤(料理の調味料と同様に多種多様あり、これにより強度や品質が向上する)を入れコンクリートになります。

上記同様。職業柄、こういう場所は立入禁止にしますので、早く通り抜けたい気持ちです。

が、絶景に固唾を呑んで足が止まっております。

この場所で道路の断面が一旦広がり、この先が前記の狭隘な岩石山の道路になっていきます。左岸側には所々に水路の跡が見えますし洪水を調整したゲートもあります。大昔だから角(丸太)落としだと考えます。

何やら遠くに光りが射している所が見れます。「何か」が在るのでしょうか?

前記のシークの道路幅が広いため陽が差し込んでいます。

前を行く集団の観光客の人達は、当然上方の今にも滑落しそうな岩を見ましたよねー。