昨日のエントリーに、あれまこれまさんから大事なコメントがあった。彼がここで指摘した「実践」という概念は、青年マルクスの思想を彼の哲学的出生地・青年ヘーゲル学派から旅立たせた当のものと言いうるキー概念。さらには、旧社会主義国が潰れた原因をめぐる旧左翼の誤りの解明とか、人類史における自然成長性と目的意識性との正しい関係把握とかをも左右するようなもの。当面重要と思い付く範囲で、きちんとお応えしようと考えて、エントリーに替えることにした。

『 自然過程ではなく (あれまこれま)2016-12-11 02:20:41

益川さんや文科系さんのいうところはわかります。

確かに人類史は大まかには悲惨の減少として経過しています。しかし、これとて、そのために尽力してきた人々の営為を抜きにしては語れません。

つまり歴史的過程は自然史的過程とは異なり人為を介在するのです。したがって、戦争を始めとする悲惨の減少を当為として実践する人々の営みを抜きにして事態を楽観することはできません。

私が懸念するのは、トランプ現象に見られる世界史的な狭隘価値観の蔓延です。ヨーロッパでの排除の論理の拡大、わが政権に於いての危険な綱渡り的対外対内政策などがそれに相当します。

要するに、100年、200年の時代が浄化作用をもたらすという楽観論はさておき、いまここでのアゲインストの営為を抜きにしては、人類の悲惨は決してなくならないということです。

つまり、平和も民主主義も、常に来たるべきものとして、それを志向する人々の営為に支えられているということです。』

あれまさん、何よりも先ずご応答に深謝。それも、重要すぎて、しかも実践概念が持つ広い守備領域から言って、軽々には触れられないような。今日は、次の範囲のお応えに留めておきます。

① 言われるところは、基本的に大賛成だというだけではなく、万人が賛成するはずだとも申し上げたい。つまり、人間の明日は人間自身の「実践」が作るもの。「アゲインストの営為」も「それを志向する人々の営為」も僕だけではなく左右どんな人も否定しないはずです。

ただそういう「実践」の理解について、誤りやすい3点程を述べておきたいと思います。

② まず「実践」概念を、なんというか「(狭い意味の)行動的なもの」とだけ解することは誤りだと言いたい。普通の人々自身が行う政治論争なども含んだ理解が不可欠かと思います。このことは例えば、従来型の社会主義革命というものの理解だけ取ってみても分かるはずだ。この革命は、人類史これまでの国家権力移行が自然成長的に起こったのとは違って、イデオロギー闘争に勝って国家権力を握ってしか成されないものと論じられてきたはずです。普通選挙制度が世界に広がってからは、この思想闘争の重要さがなお進んだのだし、先進国革命はここで躓いてきたとさえ言えるはずだ。

③ ②をもたらすような思想的欠陥として、実践概念そのものの理解で、従来の主流唯物論哲学では誤りがあったと愚考しています。その理論で動いていたはずの旧社会主義国家がなぜ潰れたか、この正しい総括に関わってくる重要問題だと考えています。これについては今は、問題提起に留めておくしかありません。

いわゆる土台と上部構造の関係理解に誤りがあったと考えています。土台の規定性に偏り、上部構造の独自性と言われてきたものの正しい把握がなかったかと。ここからは、「目的意識性」や「指導」も、つまり政党の実践が必然的に歪んでくるものと考えてきました。

④ ③末尾の「誤り」は、こういうものだったと見てきました。土台偏重が左翼の政治論争を狭いものにした、と。文化軽視とか、政治経済偏重とかをもたらしたと述べても良いと思います。

今日は、これくらいで失礼します。

『 自然過程ではなく (あれまこれま)2016-12-11 02:20:41

益川さんや文科系さんのいうところはわかります。

確かに人類史は大まかには悲惨の減少として経過しています。しかし、これとて、そのために尽力してきた人々の営為を抜きにしては語れません。

つまり歴史的過程は自然史的過程とは異なり人為を介在するのです。したがって、戦争を始めとする悲惨の減少を当為として実践する人々の営みを抜きにして事態を楽観することはできません。

私が懸念するのは、トランプ現象に見られる世界史的な狭隘価値観の蔓延です。ヨーロッパでの排除の論理の拡大、わが政権に於いての危険な綱渡り的対外対内政策などがそれに相当します。

要するに、100年、200年の時代が浄化作用をもたらすという楽観論はさておき、いまここでのアゲインストの営為を抜きにしては、人類の悲惨は決してなくならないということです。

つまり、平和も民主主義も、常に来たるべきものとして、それを志向する人々の営為に支えられているということです。』

あれまさん、何よりも先ずご応答に深謝。それも、重要すぎて、しかも実践概念が持つ広い守備領域から言って、軽々には触れられないような。今日は、次の範囲のお応えに留めておきます。

① 言われるところは、基本的に大賛成だというだけではなく、万人が賛成するはずだとも申し上げたい。つまり、人間の明日は人間自身の「実践」が作るもの。「アゲインストの営為」も「それを志向する人々の営為」も僕だけではなく左右どんな人も否定しないはずです。

ただそういう「実践」の理解について、誤りやすい3点程を述べておきたいと思います。

② まず「実践」概念を、なんというか「(狭い意味の)行動的なもの」とだけ解することは誤りだと言いたい。普通の人々自身が行う政治論争なども含んだ理解が不可欠かと思います。このことは例えば、従来型の社会主義革命というものの理解だけ取ってみても分かるはずだ。この革命は、人類史これまでの国家権力移行が自然成長的に起こったのとは違って、イデオロギー闘争に勝って国家権力を握ってしか成されないものと論じられてきたはずです。普通選挙制度が世界に広がってからは、この思想闘争の重要さがなお進んだのだし、先進国革命はここで躓いてきたとさえ言えるはずだ。

③ ②をもたらすような思想的欠陥として、実践概念そのものの理解で、従来の主流唯物論哲学では誤りがあったと愚考しています。その理論で動いていたはずの旧社会主義国家がなぜ潰れたか、この正しい総括に関わってくる重要問題だと考えています。これについては今は、問題提起に留めておくしかありません。

いわゆる土台と上部構造の関係理解に誤りがあったと考えています。土台の規定性に偏り、上部構造の独自性と言われてきたものの正しい把握がなかったかと。ここからは、「目的意識性」や「指導」も、つまり政党の実践が必然的に歪んでくるものと考えてきました。

④ ③末尾の「誤り」は、こういうものだったと見てきました。土台偏重が左翼の政治論争を狭いものにした、と。文化軽視とか、政治経済偏重とかをもたらしたと述べても良いと思います。

今日は、これくらいで失礼します。

ついでながら、そうした過程にある現今の韓国を指して、その民主主義はまだまだ道半ばだという上から目線の論評を見かけましたが、これは完全に傲慢だと思います。彼の地に比べ、この国の民主主義は進んでいるどころか制度としても運動としても、完全な停滞のうちにあります。

民主主義というものが常に「来るべき民主主義」を目指した運動のうちにしかないとすれば、まさに韓国のほうがそうした運動の過程を歩んでいるといえます。

ただし、付帯条件として、こうしたパフォーマティヴな言動が、悪しきポピュリズムに陥る可能性は常にあります。ヨーロッパで全体主義の登場の露払いをしたのがモッブと呼ばれる根無し草で政治的ゴロツキのような連中の言動の広まりであったことはあまり知られていません。

ついでながら、国を挙げてのポピュリスト的政治リーダーの最新のものがトランプであるといっていいでしょう。

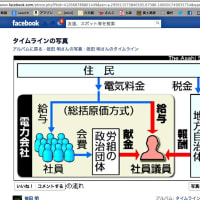

実践の問題に戻ります。広義の実践は、一見受動的にみえる、たとえば、何をどう食するか、どこでどんな風に生産されたものなのかのチェックなど、食物以外の消費形態の全域にも及びます。

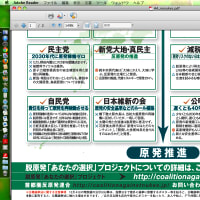

どこでどんな風に生産されたエネルギーをどのように消費するかも、原発を始めとするエネルギー源の選択、その消費がもたらす環境基準への影響に及びます。

それらを意識的に行うことは立派な社会的実践です。それらへの関心とチェックを呼びかけることも同様です。

これらを普遍させてゆくと、土台と上部構造の単純な理解、すべてが土台に還元されるという必然性の理解が誤りであることがわかります。確かに土台は社会関係や思考に影響をもたらすことは否定できませんが、それがすべてで、それによってすべてが決定されると言うのは誤りだと思います。

むしろ、上部構造とみなされる人間の意識や志向が土台に作用し、自らの生存条件にも変化を及ぼすところに人間が固有の歴史をもつという「超越性」があるのだろうと思います。

ただし、そのことは意識どおりにことが進むという観念論的な史観を意味するものではありません。私たちの意識や志向は、さまざまな抵抗や具体的諸条件、とりわけ他者の意識や志向との軋轢、時としては合流合意などの過程を経てある種の現実として合成されるからです。

それらを考え合わせると、自称正統左翼が依拠してきた「科学的社会主義」の概念が揺らいできます。それ自身が科学的であるかどうかの問題と同時に、歴史が科学的な法則性のもとに進むということ自体が疑問に付されます。歴史が法則通りに進むならば、私たちの主体性はどこに位置しうるのかという問いは、戦後のいわゆる主体性論争の課題でした。

そのなかの、いくぶんラフな答えのひとつは、いずれにしても歴史は法則通り進むのだから、私たちはそのバスに乗り遅れ、反動という名の停車場に残されてはならないというものでした。

いささか長くなりましたので端折りますが、この科学的社会主義というのが20世紀の社会主義圏では主要なイデオロギーとして作用し、それをバイブルとしてそれからの逸脱を「人民の敵」としてテロルの対象にしたことは周知の事実です。

この、ひとつのイデオロギーを掲げ、それによるテロルによって維持される体制というのはナチズムと並んで全体主義の特徴といえます。

自称正統左翼の誤りのひとつは、いわゆるスターリニズムを上記のようなものとして基底から総括するのではなく、スターリンの個人的資質や、あれこらのシステムの誤りに限定してしか捉えられていない点です。

ちなみに、反スターリニズムを掲げたいわゆる新左翼は、それを克服するのではなく、むしろピュアーなスターリニストとして、イデオロギーに基づく実践過程をより真面目に遂行し、結果としてそのテロルも凄惨を極めたこは、党派間の殺し合い、連赤による同志の粛清によっても明らかです。

以上が、文科系さんの提起された実践という問題から連想する私のイメージです。

さざ波通信というサイトを開いて頂く。投稿受け付けは終了したホームページですが、バックナンバーは、今でも全て読めるようになっています。

その「組織論・運動論」のバックナンバー欄を開く。その中の「01~03年」を開く。その03年11月15日に「『科学』の批判」という人文学徒という人が書いた長い論文があります。興味がおありでしたら読んでみて、感想などを聞かせて下さい。

今ここでは、明確に一言だけ、実践の「科学的」理解へのある批判を書いておきます。

人間の社会的実践というからには、いろんな局面で必ず決断が必要である。決断が必要な判断、命題は文字通りの科学という領域は越えたものだろう。かといって、そういう決断抜きに何か量的変化のみに頼るような政治的実践をいくら積み重ねていっても、失敗が運命付けられているはずだ。なお以上は、革命のことを言っているのではなく、日々の社会的実践の中の長期的重点的行動提起、その判断のことを語っているつもりです。