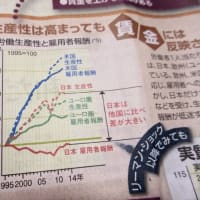

まず世界の国国の外貨準備高に占める円のシェアーは、1985年には、7.3%でした。それが最近では、3.9%に低下してしまいました。バブルの国内経済に足をとられいる間に準備高が半減してしまったのです。今や、ポンドとほぼ同じ状態になっています。

一方、アメリカは、巨額の赤字を計上しながらも世界の外貨準備に占める米ドル比率は、85年の55.3%から99年には71%に落としたが、なお65%台を維持しています。

要は、冷戦終結により、米国が唯一の超大国になったことと、ニューヨーク市場の利便性をいかして、ドルのシェアーを支えているのです。

また皮肉なことに、米国の赤字の垂れ流しが逆に米国のシェアーを拡大しているわけです。これは文科系さんも同様の意見だと思いますが・・。

その意味で、この事実が今後の為替相場を極めて不透明なものにしているのでしょう・

所で、文科系さんのユーロ問題ですが、ユーロの誕生によって、円のシェアアを低下させています。スタート時点かた毎年シェアーを増加させて、現在、4分1に達しています。

文科系さんに主張通りです。ただこのかってドイツマルクのシェアー15%が内包されもいるということです。文科系さんが言われる様に、プラザ合意時の米国の赤字はGDPの3.5%でしたが、現状は7%を超えています。米ドル不安が高まれば、ユーロのシェアー拡大するでしょう。中国が、増加分を確かにユーロへシフトしていますから・・。

ただ私は、円でもそうでしょうが、国際的な信認を決定するは、二つの要因があると思います。一つは、経済的な要因と経済外要因です。後者の最大要因は、やはり円という銀行には、ガードマンがいない、ようは日本が自国をどう防衛するのかという問題に付きます。そして例のアメリカの言う「不安定な弧」への戦略シフトと合わせて、日本の対応が注視されているのです。私が文科系さんに言いたいのは、この経済外の要因を無視できないということです。EUも様々な問題を抱えつつも、少なくとも日本のような馬鹿げた九条は持っていません。いやEUは、イギリス・フランスと核保有国さえ持っています。

ドイツの軍事力もたいしたものです。ヨーロッパ共同体ですから、有事の際には、共同してあたるのでしょうね。こういう経済外的な要因を無視しては、やはりいけないのです。

ましてや元など、元を保有するメリットはなんでしょうか。元の価値が高くなるのは、言いましたように、ドルが低下した時に相対的に上昇するだけのことです。

中国市場は、依然、発展途上国ですから・・。しかもリスクの高い国ですから・・。

とにかくあの国で製造した家電製品がよく壊れるのです。私も経験がありますが・・。

余程タイとか台湾製の方がいいです。

中国はまだまだです。

一方、アメリカは、巨額の赤字を計上しながらも世界の外貨準備に占める米ドル比率は、85年の55.3%から99年には71%に落としたが、なお65%台を維持しています。

要は、冷戦終結により、米国が唯一の超大国になったことと、ニューヨーク市場の利便性をいかして、ドルのシェアーを支えているのです。

また皮肉なことに、米国の赤字の垂れ流しが逆に米国のシェアーを拡大しているわけです。これは文科系さんも同様の意見だと思いますが・・。

その意味で、この事実が今後の為替相場を極めて不透明なものにしているのでしょう・

所で、文科系さんのユーロ問題ですが、ユーロの誕生によって、円のシェアアを低下させています。スタート時点かた毎年シェアーを増加させて、現在、4分1に達しています。

文科系さんに主張通りです。ただこのかってドイツマルクのシェアー15%が内包されもいるということです。文科系さんが言われる様に、プラザ合意時の米国の赤字はGDPの3.5%でしたが、現状は7%を超えています。米ドル不安が高まれば、ユーロのシェアー拡大するでしょう。中国が、増加分を確かにユーロへシフトしていますから・・。

ただ私は、円でもそうでしょうが、国際的な信認を決定するは、二つの要因があると思います。一つは、経済的な要因と経済外要因です。後者の最大要因は、やはり円という銀行には、ガードマンがいない、ようは日本が自国をどう防衛するのかという問題に付きます。そして例のアメリカの言う「不安定な弧」への戦略シフトと合わせて、日本の対応が注視されているのです。私が文科系さんに言いたいのは、この経済外の要因を無視できないということです。EUも様々な問題を抱えつつも、少なくとも日本のような馬鹿げた九条は持っていません。いやEUは、イギリス・フランスと核保有国さえ持っています。

ドイツの軍事力もたいしたものです。ヨーロッパ共同体ですから、有事の際には、共同してあたるのでしょうね。こういう経済外的な要因を無視しては、やはりいけないのです。

ましてや元など、元を保有するメリットはなんでしょうか。元の価値が高くなるのは、言いましたように、ドルが低下した時に相対的に上昇するだけのことです。

中国市場は、依然、発展途上国ですから・・。しかもリスクの高い国ですから・・。

とにかくあの国で製造した家電製品がよく壊れるのです。私も経験がありますが・・。

余程タイとか台湾製の方がいいです。

中国はまだまだです。

ある通貨価値上げ下げの経済外要因を僕は否定しませんが、その比重について十分な認識がありません。いま思うことを書いてみます。

例えば、イラン情勢からアザデガン油田は当分絶望となれば、円は下がるでしょう。これと同類の「事件」に対して、強大な軍隊を持っているアメリカだったら一見自由自在に見えるし、その点では日本は全くだめでしょうね。でもそこから先が貴方と僕とはかなり見解が違う。

貴方は軍隊が今後も「かなり自由に使える」と考えているけど、僕はそうは考えない。ヴェトナムプラスイラクでアメリカは決定的に軍隊を使いにくくなったと、僕は言ってきました。ヨーロッパの反対をおして強行してあーいうことになり、はっきりとその結果、スペイン、イタリア、イギリスも政府が潰れた。もー誰が米国に付いていきますか。派兵にはやはり正当な理由で世界を説得しきる必要があるという時代になったということでしょう。住民とゲリラとが混ざり合うような事態を招いたらもー泥沼ね。派兵した政権は潰れます。こーなったら、イランへの地上軍などとてもとても。使えない軍隊を持ってたってその国の通貨に影響はないでしょうし、大体軍隊で通貨を上げる時代じゃなくなったということじゃないですか。どの外国とも共存共栄で、そうやって自国出張産業、資源輸入を合法的に守った方がはるかに安全でしょう。日本への横車も、やれても一時ということね。横車を押さない国だと思われる方が長期的に安全です。

次、元への僕の言及についてです。イランが「近い将来の石油取引所において、ユーロだけでなく元で販売しても良い」と言ったと、僕は過去にこう言っただけです。元がどんどん強くなると言った覚えはありません。

貴方同様にイラク攻撃な、アメリカの間違いであった点においては、同意見です。ただ、あの侵略行為は、北朝鮮にしろ、シナ・ロシアにしろ強烈の脅威として映ったものと思います。イランについても、貴方より、今の所、私の見通しの方が、当っていませんか?アメリカは、イラン・イラク・北朝鮮を悪の枢軸と名指ししました。

イランへは、イラクの様に、地上軍を派遣するかどうかわかりません。イランの態度に変更がなく、核開発への停止をしないと、施設への攻撃に入る可能性の方が高いかなと思っています。

とにかく悪の枢軸という政策には変化ないでしょう。シナに対する包囲網も手加減をしていないようです。かってのポンドも世界帝国としての英国の軍事力があったから、あのポンドが信認されていたと言ってよいと思います。

それにユーロは、決して一枚岩ではありません。

EUは、国家ではありませんから・・。少々国を入れすぎました。残念ですが?依然、ドルの優位は続きます。

元の問題ですか、私の早とちりのようで・・。

まあ元など、どうってない貨幣です。そのイランの紹介記事も今や馬鹿げたイランの振る舞いを顕しているだけでしょうね。

それから軍事力を持って、通貨を上げるとは、私は言っておりません。それを背後に持つということです。

イラン問題ですが、貴方が当たっているかいないかではなく、問題は僕が言う取引所の問題がどれくらいアメリカにとって大きいかということでしょう。大きいですよ。観ていてください。それに、施設への攻撃ももう多分できない。いくらブッシュでもクチャクチャの状況を次期民主党大統領に残すことはできないでしょう。やれるならもうとっくにやっているはず。が、EU、ドイツ、イギリス、フランスの説得でできなかった。そして、そんなことぐらいイランはお見通しのはずです。

だから言うのです。民主主義大国はもう戦争がまったくしにくくなったとね。攻撃される方も民主主義に目覚めていたら、イラクのように「ゲリラ戦、住民に紛れるそれ、だから泥沼を起こせる」んですよ。それがヴェトナム、イラクの世界史的功績だと言ってきたのです。

いま、「文明崩壊」という本を買って、下巻4分の1ほど読み終えましたが、なかなかの本です。

過去の『戦争』については、貴方が言うように数多く存在したという事実は否定できる訳がありません。

しかし、20世紀後半以降変わってきたと僕は言ってきたはずです。原因は民主主義の実質化。民主主義大国が戦争をしにくくなったこと。男と同じ一票になった女性は比較的戦争が嫌いですしね。子どもが死にますから。また、仕掛けられる小国の方も民主主義を民族的自覚という「力」として持つようになった。こうして、植民地戦争のようなもの、大国が小国に起こす戦争は決定的にしにくくなった。ベトナム、イラクの世界史的意義です。

この戦争と、例えばユーゴのような1国内の「民族紛争的『戦争』」とは、同じ「戦争」という言葉を使っても全く本質の違う物ですね。戦争という「現象」だけは同じでも、全く別物です。それをごっちゃにして、無くならない、無くなったという話をするのは、『戦争』を少なくしていく上で実践的な話ではありません。言葉の魔力に引っかかるようなもんと思います。別物をごっちゃにするから、「闘争本能」なんていう「抽象物」が出てきて、すると「永久に無くならない」ということにもなっていく。社会ダーウィニズムの誕生というわけです。

さて、別物の前者の方は圧倒的に少なくなった。後者も東欧崩壊の余波ですから、ソ連・共産党によって抑えられていた民主主義の成長と共にやがて収まっていきます。アフリカはまだ民主主義を否定するような部族問題真っ最中、東欧「戦争」とはまた少し「似て非なる物」ですね。大国が経済を食い物にした結果の荒廃、食糧問題なども絡んでいるわけでしょう。

こうして、戦争を無くしたい人は、一つ一つの戦争原因を具体的に見ます。「戦争一般」、「闘争本能」なんてものは言葉の魔力、そんなもの存在しませんよ。

また、民主主義が衆愚政治から戦争に繋がっていくという現象はありますが、これは第1に民の責任というわけではない。衆愚が都合よい奴がいて、第1の問題としてはソイツが作るということね。ネオコン、ミロシェビッチ、ヒットラー、ナイジェリアのなんとかいう大統領など。もちろん、こういう奴らが常に新しい状況から新しい「戦争」を編み出すことは多々ありましょうが、民主主義のほうも、それへの「抵抗」を編み出していきます。とにかく、民は「戦争」を少なくしていくことでしょう。「生命を生み出す母親、民は、それを殺す戦争を憎みます」という奴ね。